あなたの外す眼鏡が冷える

こんにちは。先日すごいレンズを購入したことで迂闊に楽しくなってしまい、街を撮り歩いていたら何かと日が空いてしまいました。皆様はいかがお過ごしでしょうか。趣味にお金、かけていますか。

写真付近の界隈には、魔的な魅力を持つレンズを銘玉(名玉)と称し讃える文化がありまして、なんだか古代の呪術国家みたいだと思います。どんな芸術でも良い道具が必ずしも良い結果をもたらすとは限りませんが、呪術的な力でもって心に栄養を与えてくれるので、できる範囲での摂取を心がけたいですね。習慣として。

ここ数日で気持ちが詩歌にも戻りつつあるので、少しずつ更新を再開したいと思います。

砂地を歩く

(口内炎を誰かが花に喩えてた)花を含んで砂漠を歩く /千種創一「No way」『砂丘律』

千種さんの短歌はひたすらに景や言葉や韻律が格好よくて、ひたむきで胸に迫ります。

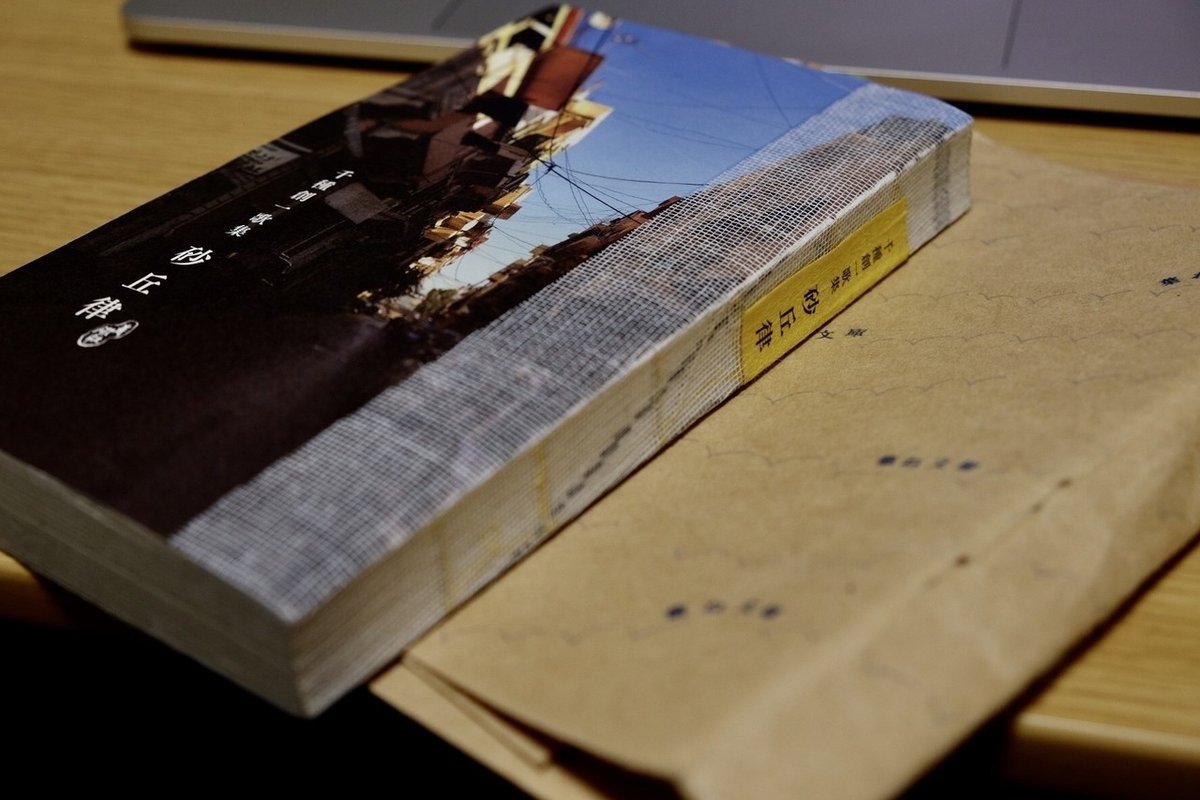

砂降るアラビアの街に暮らしている彼の第一歌集『砂丘律』は、のっけから満身創痍の装丁であって、あとがきでは作者が「この歌集が(中略)砂のようにぼろぼろになって、いつの日か無になること」を願っていて、裏表紙には岸田繁さんがコメントを寄せていて(むっちゃいい)。節くれの乾いた大きな手のような、粗野で熱くて力に満ちた短歌がたくさん詰まった、最強の書籍です。

▲こんな装丁、発行は青磁社。葉ね文庫さんで掛けてもらった砂色のカバー、歌集より先に擦り切れて砂になりそう。

彼のよむ歌にはいずれも特徴的な光景(異国の景・情緒)と修辞が含まれますが、今回引く歌でいうところでは特にディティールの質感が優れていると私は思います。

色のかすれたフイルム写真のような言葉であって、けれど読むと確かにそこにリアルな手触りがあることに驚きます。

靴スークとおり抜けつつ靴たちのこれから歩く砂地をおもう /千種創一「秋、繰り返す」

"スーク"がsūqで「市」のことだなんて知らなくても、様々な風合いの靴、靴、靴ごしに感じる硬い地面と砂と踏みつけた小石の擦れ合う感触、音、それが靴たちにとって(おそらく)まだ知らないものであること。革と乾いた砂のにおい。耳になれない雑踏のざわめき。

次々と知らない景が渡され、知らないままなのにその感覚がすっと手に馴染むのは、光景が彼の目線そのままに切り取られているからでしょうか。

カメラのレンズには人間の視野とほぼ同等の切取り方をするものがありますが、まさにそれのよう。彼の画角で切り取られる異国の歌には、綽々とした気持ち良さがあるんです。

光をみつめる

冬の淡い陽のなか君は写真機を構えてすこし後ずさりする /千種創一「すぎなみ吟行」

ファインダーを覗き込むとき、特に冬の夜には機体の冷たさが厳しく、一切の手振れを抑えようと息を詰めているとまるで孤独な狙撃のようだと思います。

この歌では、撮影に付随する動作のみの繊細な景が写実されています。"すこし後ずさりをする"動作のディティールだけが31文字に含まれることで、読み手に対してたっぷりとした余韻をもって響いているようです。一瞬の景が短歌の長さにまで伸長される、スローモーションのような効果。

細部を見ると、"写真機"・"構えて"という表現はどこか物々しく、銃器を指しているようです。後ずさりをして緻密に対象との距離を詰める所作も含め、行われている動作が「小さな狙撃」であることを示しているのでしょうか。

そして、そうしたスローで厳かな動作に先立つ初句の"冬の淡い陽"、ともすれば美しすぎるボケのような表現を遠景に付加することで、この歌の延長された一瞬の端正な美しさが際立ってくるのです。

同様に、写実の歌における手触りが印象的な歌人に、服部真里子さんがいます。

酢水へとさらす蓮根(はすね)の薄切りの穴を朝(あした)の光がとおる /服部真里子「スレイマーン、またはソロモン」『行け広野へと』

揺れる酢水を透過し、穴をとおりあるいは穴に遮られて、光はその形を影として落とします。光はいつも、物体や粒子によって遮られたり散乱することでしか姿を認められません。

朝の酢水の冷たさ、蓮根の薄切りのしなやかさと硬質さ、そして影として存在を放つ光。ディティールにある様々な感触が響き合い、写実された光景に確かな手触りを付加している歌だといえます。

千種さんの歌と同じく、穴を光が通過する微小な瞬間を31文字を用いて表現することで、一瞬の景が限りなく伸長されています。一瞬をつぶさに観察し固定するという意味では文字通り写真的な、非常に美しい歌だと思います。

崖からの夜景を眺め終えたのちあなたの外す眼鏡が冷える /千種創一「Small Talk」

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?