アイルランドの劇作家たち Vol.4 【前編・文化編】ウィリアム・バトラー・イェイツ

これはおたくが推しについて書いている推しの応援記事です。

初めましての方、アイルランド演劇初心者の方はVol.0をみてもらえると。

William Butler Yeats (1865-1939)

満を持してのこの人、という感じがある。詩人のイメージが強いとも言われているが、劇作家でもあり、長らくアイルランド演劇界において良くも悪くも絶大な影響を与え、それからアイルランド各地の口承の物語や言い伝えなどを集めた民話集、妖精譚などの制作、執筆も手がけた、多方面で偉大な人である。

正直なところ、イェイツの記事を書くのはずっと、なかなかどうして気が引けるというか腰が重いというか、やだな〜と思っていたのだけど、イェイツとイェイツの活動について書かずして「アイルランド演劇」をこれ以上語れない、みたいなところがあるので、重い腰をようやくあげて、書いてみることにした。

こんな序文を書いてる時点でお察しできるかとお思うのだけど、彼はまさにアイルランド演劇を語るにおいても最重要人物である、と言っても過言ではない。アイルランド出身のノーベル文学賞者は4人いるとVol.0でも触れたし、Vol.2のジョージ・バーナード・ショーがそのうちの1人であるとも書いたが、何を隠そうイェイツこそがノーベル文学賞を受賞した最初のアイルランド人である。加えて、今でもアイルランドで数々の名作演劇を上演し続ける国立劇場、アビー・シアターを立ち上げた人でもある。

そして彼はわたしたち日本人にとってもゆかりが深い。イェイツは演劇をつくるにあたって、日本の能楽に強い影響を受けており、中でも『鷹の泉(または鷹の井戸)』という作品はその影響が強く、日本に逆輸入されて『鷹姫』という能楽演目になった。能楽の演目で外国人が書いた作品が原作というのはこの『鷹姫』だけらしい。この「日本の能の影響」というのも、アイルランド演劇を語る上でなかなか興味深い話である。後ほど詳しく書こう。※追記、書くつもりでしたが後編にいれることにしました。詳しくは後編で!

もう一つ、先に「アイルランド文芸復興」というキーワードに触れておく。後々説明するけれど、これを率いたのも彼であった。とにかく彼はアイルランドの歴史そのものにおいてもけっこうなキーパーソンなのである。

※今回は執筆の途中で早々と、これは一記事にしては長くなりすぎる気配がしたので、前後編に分けます。前編はアイルランドの文化と歴史と、それに関わるイェイツの活動についてです。

後編は戯曲の紹介と、能についてです。追って公開します!

→追記・公開中です! Vol.4 【後編・戯曲編】ウィリアム・バトラー・イェイツ

イェイツの作品

さて、彼の作風についてまずは簡単に説明しよう。だいたいはざっくり言うと「イングランド文化に染められる前の、元来の民族文化、ケルトの息吹を表現する」ようなもので、古来のケルト信仰における神々とか、妖精とか、神秘的な現象とか、見えないはずのものを信じるような風習をふまえて描いたものが多いし、彼自身そういう文化にかなり傾倒していたようだ。あえてチープな言い方をすると「ファンタジック」で「心霊的」で「幻想的」な作品が多い。

のちに詳しく語る「アイルランド文芸復興運動」が彼の活動の起点だったりもするので、とにかく「これがアイルランドの本来の文化だ!どん!」みたいな感じ。

Vol.1のシングとイェイツはまあ同世代というか同志だったというか、ちゃんと記述してなかったけど実はアビー・シアターの立ち上げから一緒にやってた人である。Vol.1で「アイルランド人の、アイルランド人による、アイルランド人のための演劇がそれまでなかった」と書いたが、これをつくるために「アイルランドの人々」を描いたのがシングで、「アイルランドの文化」を描いたのがイェイツ、といったところだろうか。

イェイツを語るにあたっては、アイルランドの文化背景と歴史についてざっと説明する必要があるので、この記事かなりモリモリになるだろうな。

ケルトの伝統文化について

まずここで「ケルトの文化」についてちょっと紹介しておこう。

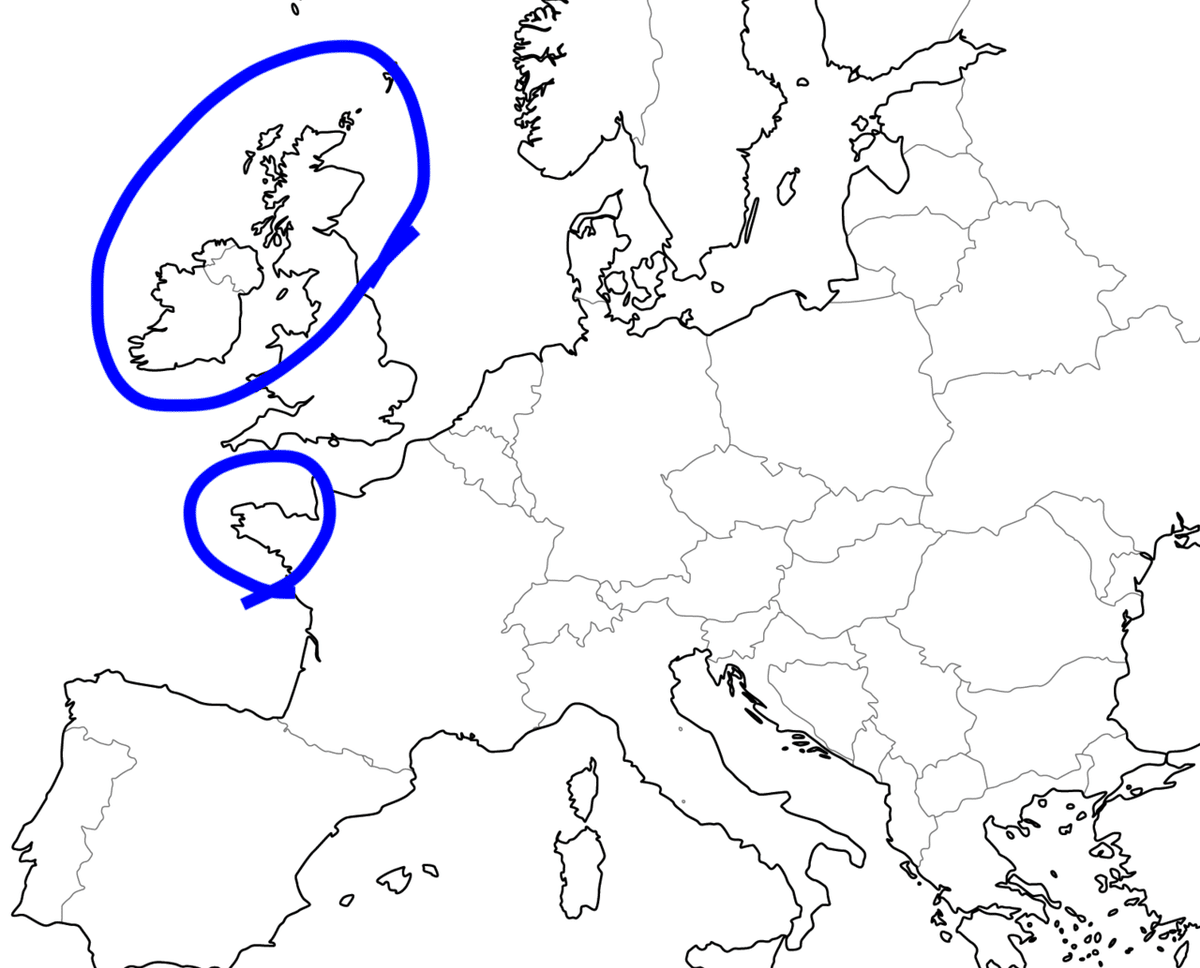

ケルト=アイルランドとして語られることが多いが、そもそもケルトというのは民族・文化のくくりで、アイルランド、スコットランド、ウェールズのあたりは基本的にみんな「ケルト」なのである。それから大陸のほうはフランスのブルターニュ地方というところにもケルト系がいる。(ちなみにイングランドはアングロ・サクソン人なので、全くの別民族。)

彼らはケルト語(ゲール語)という独自の言語を持ち、古来から伝わる独自の伝統文化を持っている。つまり下の地図の青で囲ったあたりで暮らす人たちで、彼らの独自の文化が「ケルト文化」である。

まあ、一番人口が多いかつ存在感が強いのがアイルランド人なので、ケルトを語る時にイコールアイルランド、という話になりがちなのだ。実際、ケルトと一口に言っても、たとえばアイルランドとスコットランドでは大分違うんだけど、アイルランドのイメージ(や押し)が強いために、一般的に「ケルト」の表現はアイルランドっぽいものが大多数だという印象。

わかりやすく言うと、たとえばスコットランドといえば「バグパイプ」や「チェックのスカート」というイメージがあるが、これはどちらもアイルランドでは印象はかなり薄い。

お写真拝借。これスコットランドのイメージね。調べてみるとバグパイプってのはたくさん種類があって、日本で「バグパイプ」といえば浮かぶこのスコットランドのものは、正確にはGreat Highland Bagpipesというらしい。ちなみにアイルランドにも楽器のパイプはあるのだけど、メジャーなのはイーリアン・パイプスといって、ちょっと種類が違う。

「ケルト音楽」というものも一口にくくられがちなのだけど、これもたとえばアイリッシュとスコティッシュではまたけっこう違うイメージ。ま、聞き比べてみてもらえれば。せっかくなので、スコットランドのグレート・ハイランド・バグパイプス VS アイルランドのイーリアン・パイプスで。

こちらはスコットランド代表が奏でる壮大なマーチングでございます。スコットランドの音楽、とりわけバグパイプはやはりマーチングのイメージが強いですねえ。ミリタリーのイメージが強いからでしょうか。

対するこちらはアイルランド代表、イーリアン・パイプスの演奏でございます。楽器の特徴としましては、バグパイプが「笛を吹く」タイプであるのに対して、イーリアン・パイプスは肘で袋を押して音を出します。アコーディオンの蛇腹みたいなものですね。アイルランドの音楽はパブか家庭内での演奏というのが一番しっくりきます。

アイリッシュ音楽とスコティッシュ音楽は聴けば明らかに違うのが分かるんだけど、何が違うんだろう。私の感覚としては、アイリッシュは野を越え山を越え地上を駆けていく感じで、スコティッシュは力強く天高く上って空を駆けていく感じ。

— 吉平 (@mayoyumebee) April 12, 2019

アイリッシュとスコティッシュの音楽の違いについて、わたしのイメージはずっと変わらずこれなんだけど、音楽畑の方々、どうなんでしょう?

さて長くなっちゃったけど要はケルトにもいろいろあるのよってことをお伝えしたところで、本題に入ろう。

今のアイルランドでは、大陸から渡ってきたキリスト教(カトリック)が根強いのだけど、これが伝わる前、つまりキリスト教が生まれる前、ケルト民族には古来から伝わる信仰があった。詳細には「ケルト神話」というのがあるけれど、膨大なので今回は省略する。

キリスト教はお分かりのように唯一神がいて、「イエス・キリスト様」という絶対的な存在とその教えに従う聖書のもとの信仰なのだが、対する土着のケルトの信仰は簡単に言うと、特定の教えが明確にあるわけではなく慣習的な、自然に日常に根付いているもので、「万物には神々が宿っている」という考え方を根底にもつものである。ここでお?となったそこのあなた、そう、ケルトの伝統的な信仰は日本の神道の考え方とけっこう似ている。だから人々の根底にある考え方とか、宗教観などに親近感を覚えることが多いのだ。

ケルトの信仰は「ドルイド教」とも呼ばれるのだけど、ドルイドというのは神様の名前ではなく祭司のことで、このドルイドが指導者として社会の上のほうにいた。「八百万の神」の他には「妖精」の存在が特徴的で、この妖精というのは羽が生えて冠を被ったかわいい子、ではなく、日本の「妖怪」のように、数多いる異界の存在で、時にはわれわれ人間を助け、時には悪さをするものたちのこと。つまり、目に見えない(はずの)存在を信じ共存してきた。だからご先祖様のこともかなり大切にするし、幽霊の存在もわりと信じられている。

一番有名な妖精はレプラコーンという小人みたいなやつで、本業は靴職人だがよく人間にいたずらをしてくるらしい。小さいので踏んづけてしまわないように、「レプラコーンに注意」という標識すらある。

いろいろな妖精たちが紹介されているサイトを見つけたのでリンク。

もともとアイルランドは文字文化がなかったため、妖精譚や神話、言い伝えなどは長らく口承で受け継がれていた。イェイツは各地を周ってこういう口承の物語を集め、数々の本にまとめた。これはかなり偉大な功績である。だって記録って大事!書物として残るの大事!

「ケルトの薄明」はイェイツが最初に書いた「ケルト文化まとめ」みたいな本で、芥川龍之介訳もある、こちらは青空文庫に。

「ケルト幻想物語集」は全3巻。とりあえず1のリンク。

さて、やがて大陸からキリスト教が伝わり、ドルイドの存在は弱まる。ちなみにこの大陸からアイルランドにキリスト教を伝えた人がセント・パトリックという聖人で、彼の命日3月17日は毎年アイルランドで一番の祭日「セント・パトリックス・デー」なのである。

日本が大陸から伝わった仏教をうまく古来から伝わる信仰と融合させて共存しているように、アイルランドでもキリスト教は古来からの信仰とうまく共存してきた。わたしが再三言っている「日本とケルトは似ている」の理由のひとつがこれ。本来の土着の慣習と、その後やってきた「大陸文化」との融合、二つの宗教観の共存など。しかしその考え方、価値観にもとづいていたアイルランドの人々の暮らしは、宿敵・イングランドの侵略によって大きく変わる。

詳しくはまた歴史の項で語るが、イングランドの支配は実に700年以上で、その間にいろいろなこの伝統文化が奪われて消えてしまった。一番わかりやすいのが言葉で、アイルランドではもともと土着の言葉のゲール語であるアイルランド語が話されていたのだが、長いイングランドの支配によってアイルランド語はほとんど使われなくなってしまい、人々は英語で生活するようになった。やがて独立運動の際にゲール語復興運動が活発に行われ、少しは取り戻された気配はあるものの、やはり英語には敵わない。

アイルランド語は現在アイルランドの第一公用語であり(英語は第二公用語)、アイルランドの小学校から高校卒業までずっと必須科目で、テストに合格しないと卒業できないので全員しっかり学んでいるはずなのだが、まあ、言葉なので、使わないとどうしてもあまり話せないし、子供ってのは学校で強制的に教えられると嫌いになる人も多いでしょ、だから身につかない人の方が多いようだ。わたしたちが学校で英語ずっと勉強したけど、だからといって使える人はそんなにいない、みたいなもの。

現在の母語話者はゲールタハト(Gaeltacht)と呼ばれるほんの一部の地域のみにしかおらず、生活言語になっているのは総人口のほんの2,3%ほどに留まっているそう。アイルランドの「母国語」はアイルランド語なんだけど、ほとんどのアイルランド人の「母語」は英語なのだ。

こちらわたしのダブリン滞在時に撮ったもの。英語の上に得体の知れない言葉が書いてあるでしょ、これがアイルランド語。国内の案内標識も、公的文書等もみんなこういう感じで二言語で書かれてて、電車やバスのアナウンスなども英語とアイルランド語の二種類流れる。が、悲しいかなだいたいみんな英語の案内しか見ないよね…。

アイルランドの3人組人気コメディグループ、Foil, Arms & Hog が公開したこんなコントはかなり話題になった。アイルランド人だからアイルランド語を話せるはずなんだけど、というコント。この動画、実は先日ふと思い立って、あたくし深夜テンションで日本語字幕を付けました。そういうわけで英語むりーって人もちょいと見てみてくださいよ。

ケルト文化に深い関心と情熱を持っていたイェイツも、アイルランド語は習得できなかったようで、こういう人たちの作品が全て英語で書かれているというのはなんとも言えない虚しさを覚えてしまう。

イェイツの人生

さてイェイツの話に戻って、彼の家族と人生について語ろう。ウィリアム・B・イェイツはダブリン生まれで、家系はもとはイングランドからの支配階級だった。幼少期に一家はロンドンに移り、彼はそこで育った。やがてまたダブリンに戻ることになるが、その幼少期、祖父の暮らしていたアイルランド北西部のスライゴーという地域をたびたび訪れ、そこで見聞きした風景や物語が、のちのちの伝承への関心や創作につながっている。

イェイツという名前は絵画の世界でもけっこう有名なのだが、それは何を隠そう、父のジョン・B・イェイツ、弟のジャック・B・イェイツが共に画家であったからである。弟のジャックはとりわけアイルランドを代表する画家と言っても過言ではないくらいで、彼の絵でたぶん一番有名なのはこちら、

アイルランド国立美術館のオンラインギャラリーより、1923年、首都ダブリンの中心を流れるリッフィー川での水泳大会の様子を描いたもの。全然関係ないけど、この絵初めて見た時「リッフィーで水泳大会とかやってたのかあ…」と歴史を感じた。ダブリン行ったことある人ならこの気持ち分かってくれるかな…?

妹のリリー・イェイツも刺繍作家でクラフトを通した活動をしており、まあそういうアーティスト一家だったので、イェイツも美術学校に通っていたし、一時期画家を志した時もあったみたいなのだが、早々に諦めたようだ。もともと父親の影響で少年時代から詩を嗜んでおり、加えて関心の強かった言い伝えや妖精譚に熱を上げそれを題材に詩を書くようになる。

やがて彼は詩人として生きていくことを決意する。ロンドンに移り、最初の詩集『アシーンの放浪 -The Wanderings of Oisin and Other Poems(1889)』を出版する。これはアイルランドの言い伝えや風景をもとに表現した詩を集めたもので、このケルトの独特の空気感はロンドンの文学界では当時馴染みが薄く、斬新に思われて受けたそう。

イェイツの詩はその描写の美しさもさることながら、やはりアイルランド人独特の言葉のリズムにはまって、声に出して読まれたものが群を抜いて美しい。

イェイツの詩の抜粋の朗読と、その舞台となったスライゴーの景色を掛け合わせた映像です。英語が分からないというそこのあなたにも、このうつくしさ、音の心地よさは絶対伝わると思うので、騙されたと思って一回再生してみて。

ついでなので、演劇企画CaLで今やっている詩の朗読企画で扱ったイェイツの詩の朗読を貼っとこ。

The Stolen Childという詩で、これもスライゴーの景色と言い伝えをうたったもの。

イェイツはロンドンで詩人仲間と交流会を重ね、同じアイルランド出身の先輩文学人たち、オスカー・ワイルドやバーナード・ショーらとも親しくしていた。そういうわけで、偏見を承知で言うと、アーティストで詩人のわりには、若くしてかなり顔が広く行動力のある人だった感じがある。劇場を開設し監督していたし、ゆくゆくは議員にもなるしね。

イェイツの活動の中でもうひとつ特筆すべきことは、日本の演劇、とりわけ能楽に深い関心があり(ロンドンの詩人仲間から能の存在を知ったもよう)、作品そのものだけでなく演劇に対する考え方にも強い影響を受けている、のだけど、こちらは詳しくは後編で。

まあこういうわけで「詩人」や「画家」といったバックグラウンドを持った上で彼は戯曲を書くようになったので、戯曲は詩劇も多いし、雰囲気もなんだか絵画っぽい感じがある。

さて以降の彼の人生はそのほとんどを文芸復興と国立劇場の運営に捧げたと言っても過言ではないので、次にいこう。

アイルランド独立と文芸復興運動

文芸復興運動と国立劇場、アビー・シアターの創設は彼の最大の功績なわけだが、この話をするにはまずアイルランドの歴史について説明しなければならない。がんばってなるべく簡潔にするのでなんとかついてきてくださいな…!

先にも書いたように、アイルランドは12世紀にイングランド王ヘンリー2世に侵略されて以来、20世紀に入るまで長きにわたってイギリスの支配下にあった。20世紀に大規模な独立運動が起こり、ようやく自由を手に入れるまで、彼らは何度も独立を試みては失敗し、時に強く制圧され、時に主食のジャガイモを根こそぎ奪われ(これほんとひどい話なんですけど長くなるので省きます、詳しくは「ジャガイモ飢饉」で調べてください)、と散々な苦しみの中で暮らしていた。そういうわけでアイルランドの人たちは今でもイングランドだけは嫌い(昔はガチだったけど最近はネタになってきた印象)。ま、世界史勉強してるとふつうにイングランド嫌いになるねオッホン。

これに限らず、そもそもアイルランドの歴史は「ずっとうまくいかない物語」で、民族として同じ地に三千年以上の歴史を持ちながら基本、何かで成功をおさめたことがない(これも長い話なので省略、気になる人は調べてみてください、ただしほんとに不憫な話ばかりです)。制覇したことも名を轟かせたこともないし、ヨーロッパ史の中ではだいたい常に隅っこにいた。「あのローマ帝国でさえ手を出さなかった島」とかいう自虐フレーズをどこかで見たなあ。

もし手元に世界史の教科書とかある人がいたら見てみてほしいんですけど、あの分厚い教科書の中で、アイルランドの記述なんて多くても2、3回、一言二言、せいぜいが「アイルランドがUKから離脱」とかそんなもんですよ。そらテストにも出んし記憶にも残らんわ。

そして常に「利用される側」であった。ちょっと幸福の兆しが見えても、他の人(まあだいたいイングランドなんだけど)に奪われる。こういう歴史もあってか、「どんなに幸せでも最後には悲しい運命が待っている」ことをなんとなく無意識に悟ってる気配があり、だから創作物語はみんなハッピーエンドではないし、基本的に「諦め」が前提にある感じがする。

これをふまえて、改めて「アイルランド人はみんなフレンドリーで陽気で賑やかな楽しいことが好き」と紹介しておこう。わたしは余所者だから、外から見たこの「諦めの下での楽しい日々」みたいなのがすごくうつくしく思えるし烈しく憧れる。そしてこれがわたしが嵌った沼なのよ。アイルランドの沼は深いよ…。

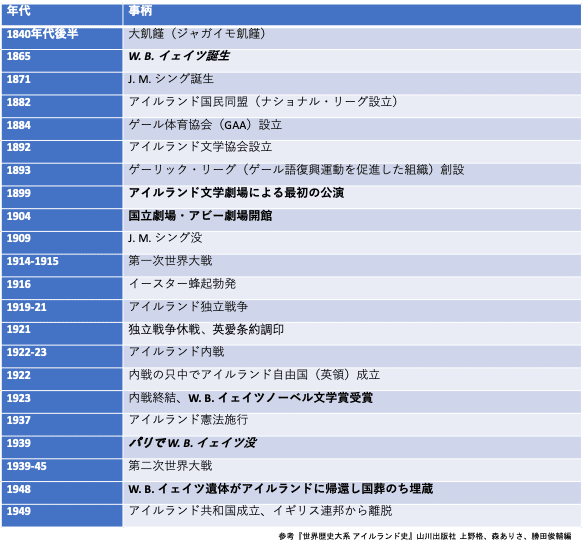

さて歴史の話に戻って、これもかなり複雑な独立まわりを説明しておこう。まずはこんな年表をつくったのでとりあえずご覧あれ。

独立まわりの主な出来事と文化復興に関わる主な出来事を抜粋してみた(これ、演劇企画CaL第一回企画の際に公演パンフレットに載せたのを若干書き換えただけです)。

まずあらかじめ言っておかねばならないのは、アイルランドの独立周りの歴史は複雑だということで、具体的にどのポイントを「独立」として扱うのかが難しいのである。

1916年に勃発したイースター蜂起という反乱は敗北に終わったが、これを経て1919年〜1920年の独立戦争勃発、ここで生まれた英愛条約が独立の大きな一歩となったことは間違いない。これによってアイルランドは700年以上にわたったイギリス支配の歴史の中で初めて「自治」を手に入れた。しかし本来は独立国家「アイルランド共和国」の設立を目指していたので、「英領内アイルランド自由国」という立ち位置は「段階的には妥当」派と「それは本当の自由じゃない」派に二分され、これが内戦へと発展する。

政治的な仕組みの視点から独自の憲法成立(1937)を独立ポイントとする人もいるし、もしくはUKから完全に離脱して本来の目標だった「アイルランド共和国」設立(1949)を真の独立ポイントだとする人もいる。だけどご覧のように、イースター蜂起から共和国設立までは実に30年以上もかかってるわけ。そりゃ只中にいた人たちは荒れるだろうよ。

さて、その独立のための運動は、19世紀半ばごろ、先にもちょっと触れたジャガイモ飢饉時のイングランドの非道な対応が引き金となり、アイルランドの人々は少しずつ、だが活発に、ナショナル・アイデンティティを取り戻すために動き出す。彼らはそのナショナル・アイデンティティが、当時数々の揉め事を起こしていたキリスト教の宗派対立を越えてもっと根本的な意識として、古代ケルトからつづく文化を意識するようになったのだ。まずは独自の国技、ゲーリック・スポーツの復興、それから言語、ゲール語の復興である。

ゲーリック・スポーツはハーリングやゲーリック・フットボールなどが人気で、ナショナル・リーグがあり学校のクラブ活動としても盛ん。

ハーリングとは↓

そしてゲーリック・フットボールは↓

そしてゲール語の復興運動、これがかなり大きな運動であったし、かつて禁止され使われなくなった本来の自分たちの言語を取り戻そうという活動は、とにかくアイルランドの人たちのナショナリズム運動の中心になったし象徴的でもあった。何をかくそう、後にアイルランドの初代大統領となるのは、このゲール語復興運動を牽引したダグラス・ハイドである。

具体的にはゲーリック・リーグという同盟を立ち上げゲール語の学校をつくったり、ゲール語で詩歌をうたったり、イェイツらのように言い伝えや伝説などを改めて広めたりしていた。で、この一貫で、「ゲール語で演劇を上演する」という活動もあった。なにせアイルランドはもともと文字文化のない国で、エリート以外の一般庶民はこの時に至るまでおそらく、本を読むということは馴染みが薄かったみたい。いくら書物を出版しても一般市民にはあまり浸透しなかったらしい。イェイツは自叙伝にて「本を読まないアイルランドの人々も、耳で聞くことはするかもしれない」と述べており、演劇で文芸復興を、という一見不思議な運動はこれでガッテン。

ここでVol.3で触れたシェリダンから続くロンドン演劇の中での「ステージ・アイリッシュマン」について思い出してほしい。未読の方はチラ見でいいのでこちらから、「シェリダンの戯曲と時代背景と「ステージアイリッシュマン」」の項を。

「ステージアイリッシュマン」はロンドンにおいて受けがよかったのだが、よすぎて次第にその薄っぺらい美しさがイギリスはじめ諸外国におけるアイルランドのステレオタイプとなっていき、それがアイルランド内の人々にもやもやを与えるようになった。そこに長年のイギリス支配でじわじわと積もり積もっていた反感も相まって、「私たちが私たちたる世界」を体現しようという流れになった。これが文芸復興運動、そして「アイルランド演劇」の確立につながる。

さてちょっと話をもどして、先述のゲール語復興運動の一貫にあったゲール語演劇は、コンセプトとしては面白かったが、大衆に受け入れてもらうには難易度が高すぎた。当時のアイルランドの人たちはそのほとんどが英語を母語として使い、ゲール語は「第二言語」にすぎなかった。だって今の日本でさえ、「英語劇」を上演されるとハードル高いでしょ。

まあそういうわけで、ゲール語演劇はだんだんと、「アイルランドならではの演劇を英語で上演する活動」にシフトチェンジしていった。もともと「アイルランド人のアイルランド人によるアイルランド人のための演劇、を上演する劇場をつくりたい」と考えていたイェイツは、この活動の中心となったわけだ。

そうしてイェイツは、もともと支援者でのちに劇作家にもなるグレゴリー夫人、作家のジョージ・ムアやエドワード・マーティンらと1899年、アイルランド文学座を設立する。これが現・国立劇場、アビー・シアターの前身。アイルランド文学座の設立にあたって、イェイツはこう呼びかけていたそうな。

毎年、春、ダブリンにおいて、ケルトとアイルランド演劇を公演することを提案します。〔…〕私たちは、アイルランドが道化や安っぽい感傷のふる里ではなく、古の理想主義のふる里であることを示したい。人々を分かつ政治の諸問題の埒外にある事業を推進するに当たって、虚偽のイメージに倦み疲れたアイルランドの全ての人々の支援を確信しています。

杉山寿美子『レイディ・グレゴリ アングロ・アイリッシュ一貴婦人の肖像』より

先述した「アイルランドのステレオタイプ」に対するもやもや、はかなり根深かった気配がするね。

文学座時代にジョン・ミリントン・シングも処女作『谷の陰』を発表・上演し、この文学座はナショナリストたちの運動や、ダグラス・ハイド率いるゲーリック・リーグなどの動きと共鳴して、一気に勢いづく。すぐに資金が揃い、ナショナル・シアターの冠も無事手に入れた彼らは1904年、アビー・シアターを立ち上げた。

アビー・シアターの柿落とし公演は、イェイツ 『バーリャの浜辺』、イェイツとグレゴリー夫人の共作で文学座時代からすでに定番だった『キャスリーン・二・フーリハン』、そしてシングの『谷の陰』。以降、主にイェイツ、グレゴリー夫人、それからシングらの作品を上演していく。

アビー・シアターのHPにはこう書いてある。

Created by visionaries, the Abbey Theatre has always been an arena for art and ideas. The Abbey Theatre was founded as a national theatre for Ireland by W.B. Yeats and Lady Gregory in 1904. These revolutionaries defined the ambition of the Abbey Theatre with their manifesto “to bring upon the stage the deeper emotions of Ireland”.

先見の明をもって創られた、このアビー・シアターは常に芸術とアイデアの土俵であった。アビー・シアターはアイルランドの国立劇場として、1904年にW. B. イェイツとグレゴリー夫人によって創設された。これらの革命家たちはアビー・シアターの使命を、彼らの公約として「奥に潜むアイルランドの感情を舞台にのせること」と定義した。

イェイツの作品は民話などを題材としたものが多かったのもあって、かなりナショナリズム色は強い。伝説や神話を元にした話は、人々の内なる「アイルランド人としての誇り」を呼び起こす(と思う)。一方で同時期にアビーで戯曲を書いたシング(Vol.1参照)は、アイルランドの人たちを描きつつも、その現状を皮肉ったものが多く観客を怒らせることも多々あった。というか当時のこの独立の気配真っ只中で「ナショナル・シアター」と言われたら、そりゃイェイツ作品のように「これぞ我らがアイルランドなのだ!」みたいなものをみんな期待してたもんだと思うね。イェイツもそれを分かってただろうしそうあるべきだと思ってたと思う。

彼はどうやらかなり理想主義というか頑固というかこだわりが強すぎたというか、アビーのトップでありながら、たびたび仲間や後輩や、時には先輩たちとも喧嘩いざこざが多々あったようだ。共同創始者たちが耐えきれずに出て行ってしまったり、1923年にアビーで劇作家デビューを果たし新たな旋風を巻き起こしたショーン ・オケイシー(1880-1964)はその四作目が「イェイツの理想」に反していたために上演を拒否されアイルランドから離れるはめになったりした。

しかしイェイツの目指した「理想」こそ夢半ばとなったけれど、文芸復興運動の起点であり彼が提唱していた「言葉を伝える演劇」という基盤は強く残っている印象があって、これが今の「アイルランド演劇」の特徴にもあると思う。

現役のアビー・シアター

アビー・シアターは今なお現役の国立劇場であり、特別な劇場で、「アビーの公演」のブランド力と期待値と、その期待に応え続ける活動がすぎょい。もし今後アイルランドに行かれる人がいて、舞台を見てみたいと思うのなら、わたしは「とりあえずアビーでやってる公演を観てみて」って絶対最初に言う。

ちなみに、国立劇場だから、東京の国立劇場みたいにデッカイ劇場だと思ったら拍子抜けすると思う。想像の十倍は小さい。たしか500人くらいのキャパだったと思う。東京だったら「ちょっと大きい小劇場」くらいだからね。

アイルランド(やイギリスなど)では、一般的に完全新作の上演より、古典の上演や、毎年再演を繰り返すような作品の上演などが多い。けれどアビーは、それに加えてちゃんと定期的に新作を採用して上演している。もちろん新人作家の発掘も含め。ここがまずすごいとこ。

それからとっても良い企画をここ数年でやっていて、それは "Free First Preview" という、上演の一番初めのプレビュー公演を、完全先着順で無料上演する企画なのだ。予約等一切なしなので、当日、チケット配布時間のウン時間前から劇場前に並ぶ。早い人は二、三時間前から並んでる。ずっと並んでないといけないので、時間だけは無限にある若者とかにはめちゃくちゃありがたい企画なんだよね。わたしもダブリン滞在時に並んで観たことが何回かある。今どれぐらい並んでるかとか、何時くらいにはチケットがなくなるとか分からないから、どきどきしながら向かって、長い行列を見て絶望することもあったな…。

劇場側はこのプレビューを観たお客さんにインタビューして感想を動画にして宣伝できるし、口コミにもつながる。お客さんはタダで観てるから協力的だし、チケ代のこととか何も考慮せず純粋な感想を言ってくれる。なんてウィンウィンな企画!

お客さんの反応まとめ動画、こんな感じです。これはシェイクスピアの『リチャード三世』の公演。お客さんの「今までみたシェイクスピアで一番良い」とか「考えられる中で良い上演だと思う」とか言われると観たくなるじゃん。ちなみにこれわたしも観た(本公演を予約してね)けど、ほんとうにめちゃくちゃ良かったよ。

それからロックダウンになって劇場公演が出来なくなってから、アビーは "Dear Ireland" という企画をやった。これは50人の作家が、50人の役者と50本のモノローグを制作したもの。

part1からpart4まであるので、とりあえずpart1を貼っとく。全体では2時間超だけど、一本一本は10分少々なので、わたしは隙間時間にちょくちょく観進めてる。モノローグで動画なので単調かと思いきや、いろんなアイデアがあってほんとうに面白いし、勉強になる。

8/10よる7:30(現地時間)には "Dear Ireland continues" という第二弾が公開される。公募した "Dear Ireland," ではじまる手紙を20、俳優がアビーのステージで朗読するらしい。そわそわ。

さてここまできてようやく、劇作家としてのイェイツと彼の戯曲について語れるのだけれど、それはまた後編で。近く公開します!

もし有識者の方がこれを読まれて、もし何か間違いなどがあればそっと教えてください。何卒。

☆この企画は基本的に無料記事で書き続けますが、投げ銭BOX(サポート)を設置してありますので、少しでも投げていただけると嬉しいです。わたしが次の本を買う足しになります。またコメント大歓迎なのと、活動に興味があってお話ししてみたいって方はわたしのTwitterのDM開放してあるのでお気軽にどうぞ!もしくは演劇企画CaLの問合せ先に連絡してもらっても見ております。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?