[4/27増改定]あまりにも暇だからカントでも要約しようっと。

今週末も暇です。

やることといえばカントを要約することくらいしかありません。

カントとは、言わずとしれた近代哲学の完成者と称されている大哲学者です。が、普通の人が「純粋理性批判」とかの原著を読んでも、たぶん、「これはどこの魔法学校の教科書ですか?」くらいにしか思いません。

そこで、今日は僕なりの理解でおそらくこのnoteの読者諸氏なら理解できるように平易に説明していきたいと思います。

ではさっそくいってみましょう。

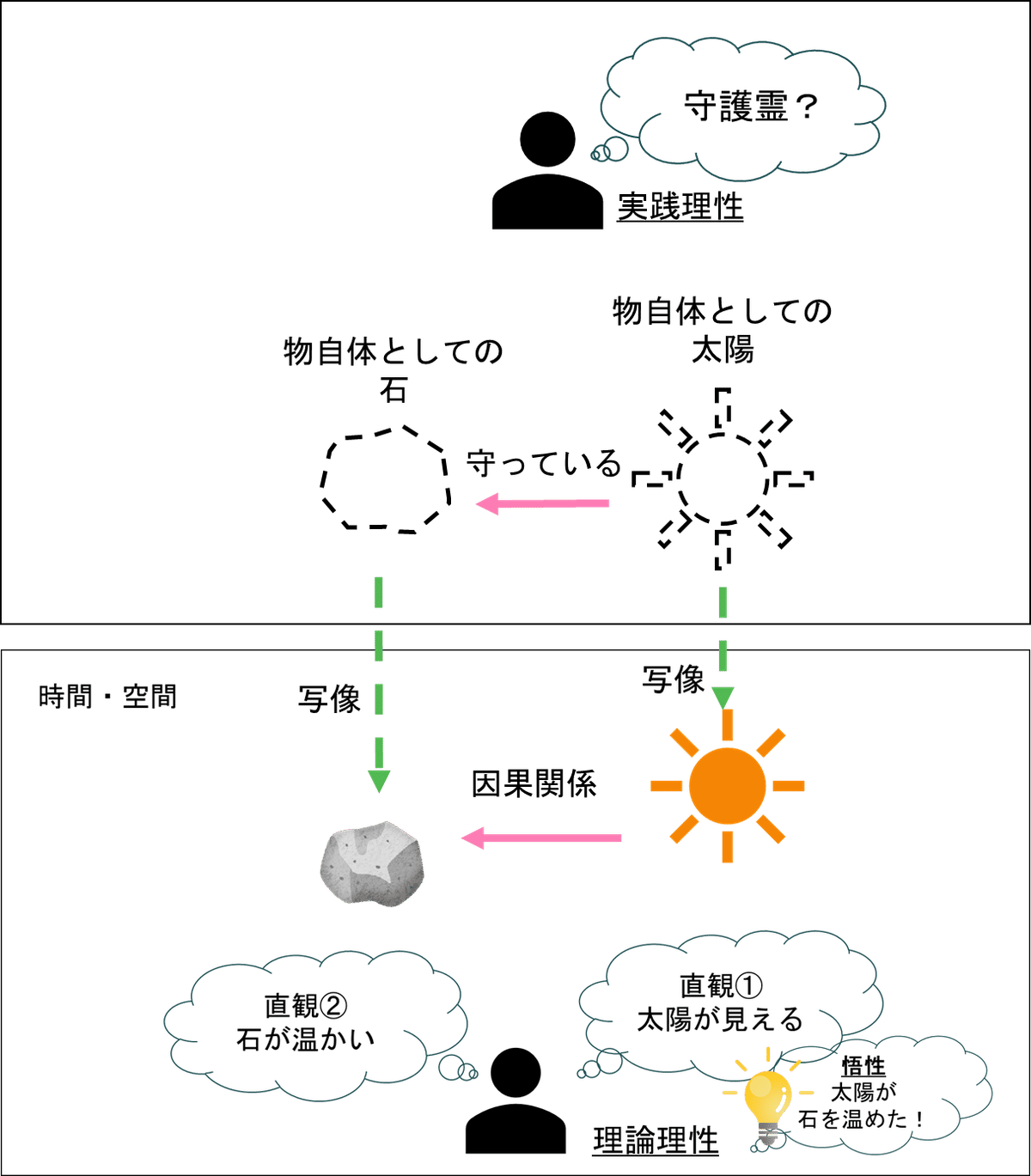

カントにとって、出発点は、「時間と空間」をすべての現象の土台に据えることでした。つまり、時間と空間がないと、何も起こり得ないし、人間が知覚もできないよね、だから思考も存在しないよね、ということです。

だからカントにとって時間と空間とは、「これ以上疑い得ない、先天的に与えられたフレームワーク」です。「先天的」という用語を、哲学上の用語ではア・プリオリといいます。そしてそれより後に生じるすべてのものをア・ポステリオリといいます。Pre--とPost--なので、難しくないですよね。

次に、人間がどのように世界の現象・事象を知覚するか、という点に進みます。

例えば今あなたの目に、太陽が「見えている」とします。

そして、眼の前に落ちている石を触ってみたら、「熱い」と感じました。

もちろん、これらはすべてある特定の「時間」と「空間」において発生している現象です。

この「見えている」「熱い」というのは、人間の肉体に備わった感覚器官(視覚/触覚)による感覚知です。

このような、感覚知を、カントは感性的直観と呼びます。なぜかというと、ここには一切の思考が必要ないからです。なんらかの思考や判断の前に、まずは感性的直観があるということです。(以下、簡単のため直観と呼びます)。

ここまでは、全然難しくないと思います。

次に、人間はこうした直感を繋げて、思考することができます。

例えばこの例では、「太陽が石を温めたに違いない」という因果関係を導き出すことができます。

このような、複数の直観を総合して思考をすることを、カントは理性の働きのうちのひとつとしてと定義します。英語ではUnderstanding、日本語では、悟性や理論理性と呼びます。なぜか日本語だと妙に難しく聞こえますが、Understandingというニュアンスからわかるように、これはどちらかというと、現象を理解する、というだけで、なにかオリジナルなアイディアが発生しているニュアンスはありません。つまり受動的な理解です。

ここで大事なポイントは、この理論理性は、人間が経験する直観だけを材料にして思考する働きです。今風に言えば科学的思考です。カントはこれをして、「悟性は自然に対する立法者である」と言っています。

また、これは同時に、理論理性は、使い方に制限があるということも意味しています。科学的思考をする際に、「データ上は空気より水のほうが重いけど、気に食わないから空気の方が重いです」とか言うことはできません。

このように、カントは悟性の使用を制限するための判断表というものを作りました。

覚える必要は全くありません。大事なのは、カントは理性の働きのうち、悟性(理論理性)の役割を厳密に定義しようとした、ということです。カントはこのような仕方で、直観と悟性によって、実証的(科学的)な真理の導き方を示しました。

ただ、みなさん、落ち着いてください。

冷静に考えてみれば、チョー普通のことしか言っていません。

現象をみて、科学的に思考する、それって理性の一部だよね?

って言ってるだけです。

しかしカントの功績はこれで終わりません、いやむしろ、カントが本当にやりたかったのはこの先のことでした。

それはつまり、人間にはこの理論理性の範疇に収まらない、別の理性の使い方ができるよね、ということです。それが、実践理性と呼ばれる、いわゆる道徳や倫理であり、宗教の問題です。

たとえば、先程の例で、「石にとって太陽は守護霊だ」とかいう言い方は、あきらかに直観から導くことができないことです。しかし人間は往々にしてこのように超越的な考えをすることができます。

この時、概念としての「石」、概念として「太陽」を考えることができます。カントはこれを、「物自体」と呼びます。「物自体」は、直観によって捉えることができないので、最初に規定した時間/空間に対して超越的な存在です。そしてこの物自体は、ある特定の時間と空間に、写像としていつも現れているといいます。

このようにして考えることでカントは、いわゆる形而上学的(超越的な領域)について人間が思考するフィールドを作り、そこで道徳や宗教をやろうね、と言ったわけです。

カントはこれをして、「私は信仰に場所をあけるために、知識を取り除かなければならなかった」と言っています。

そして、理論理性の外側にある理性の働きのことを、カントは「実践理性」と呼びました。実践理性においては、先程の理論理性を使用することができません。したがって、道徳法則には科学的な実証も不要だといいます。

例えば、「嘘をついてはならない」とある宗教が教えるのであれば、それに科学的実証は必要ありません。ただ「嘘をついてはならない」のです。

しかし、それでは信者以外は納得しないでしょう。ましてや、人間社会が一般に必要とする道徳法則を、どのように社会を構成する人全員に納得してもらうことができるでしょうか?

そうした問題に対処するため、カントは、道徳について、一切の例外を認めない、普遍的にいつでも誰でも正しいと言える法則だけに限定しようと提案します。そして導かれた2つの定式がこちら。

第一定式:「汝の意思の格律(行動指針)が、常に同時に普遍的立法の原理として通用することができるように行為しなさい」

第二定式:「自分の人格のうちにも他の誰もの人格のうちにある人間性を、目的として必要とし、決して手段としてだけ必要としないように行為しなさい」

上記は有名ですが、今日は覚える必要はありません。

大事なのは、カントにとって道徳とは、それを実践した結果を評価してどんな得があるか、とか、優れた人がやっているから真似しよう、というようなものではなく、すべての人間に与えられた無条件の義務として道徳を定義しようとした点にあります。こうした倫理的方法論を義務倫理と呼びます。

ついでに、結果を評価して道徳法則を正当化する手法を功利主義、優れた人の人格的資質によって正当化する手法を徳倫理と呼びます。このように、倫理学の1手法を提案したのも、カントの功績の一つです。

まとめると、カントは、人間が経験する現象を理論的に分析する理論理性の領域と、人間の生き方について考える実践理性という2つの領域を分けたわけです。

これらの領域を、経験的実在、超越的実在、と呼びます。これで、カントにとって、現象の存在、人間の知覚、そして理性の使用を、一つの統合された方法で過不足なく説明できたと考えたわけです。

カントの功績

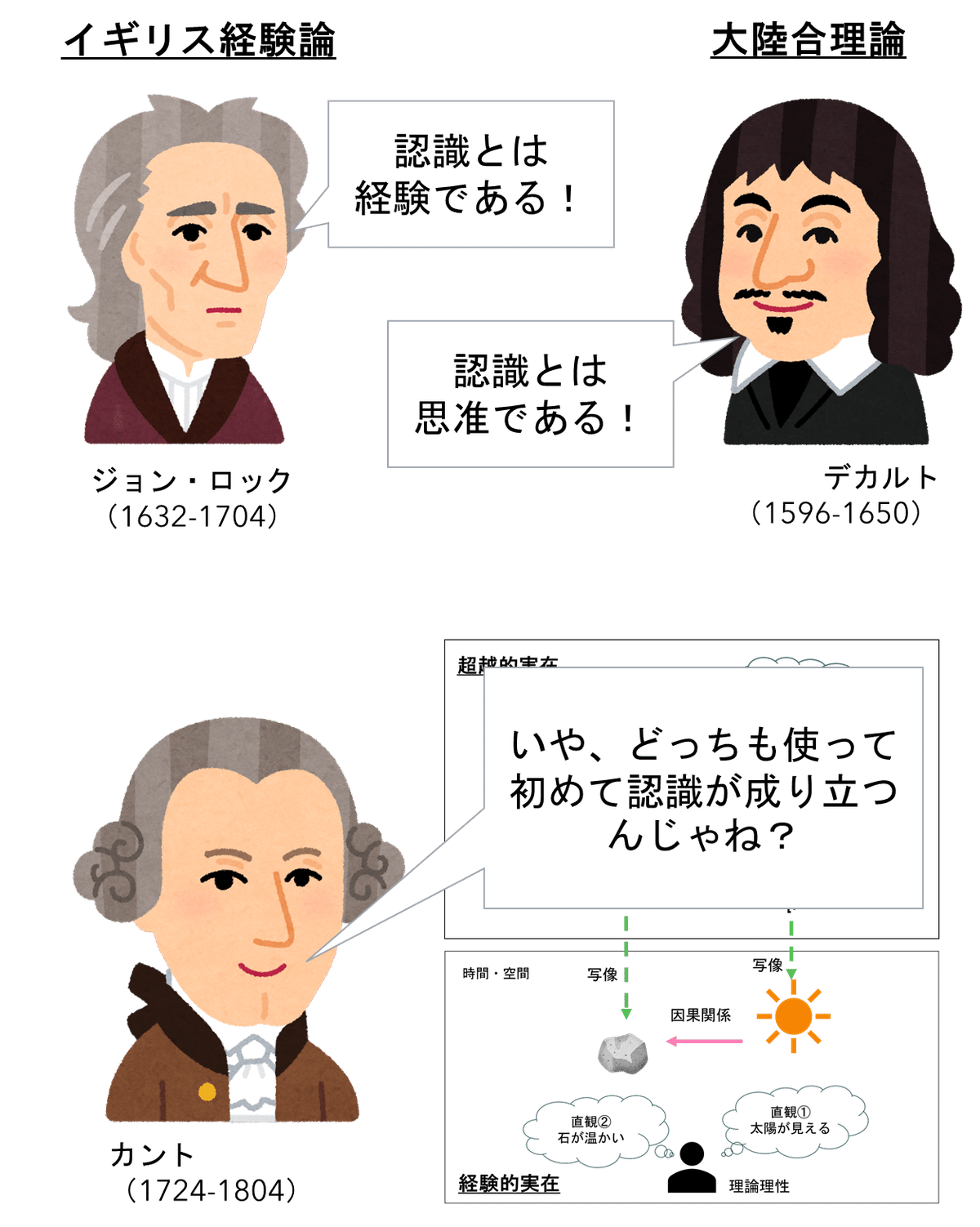

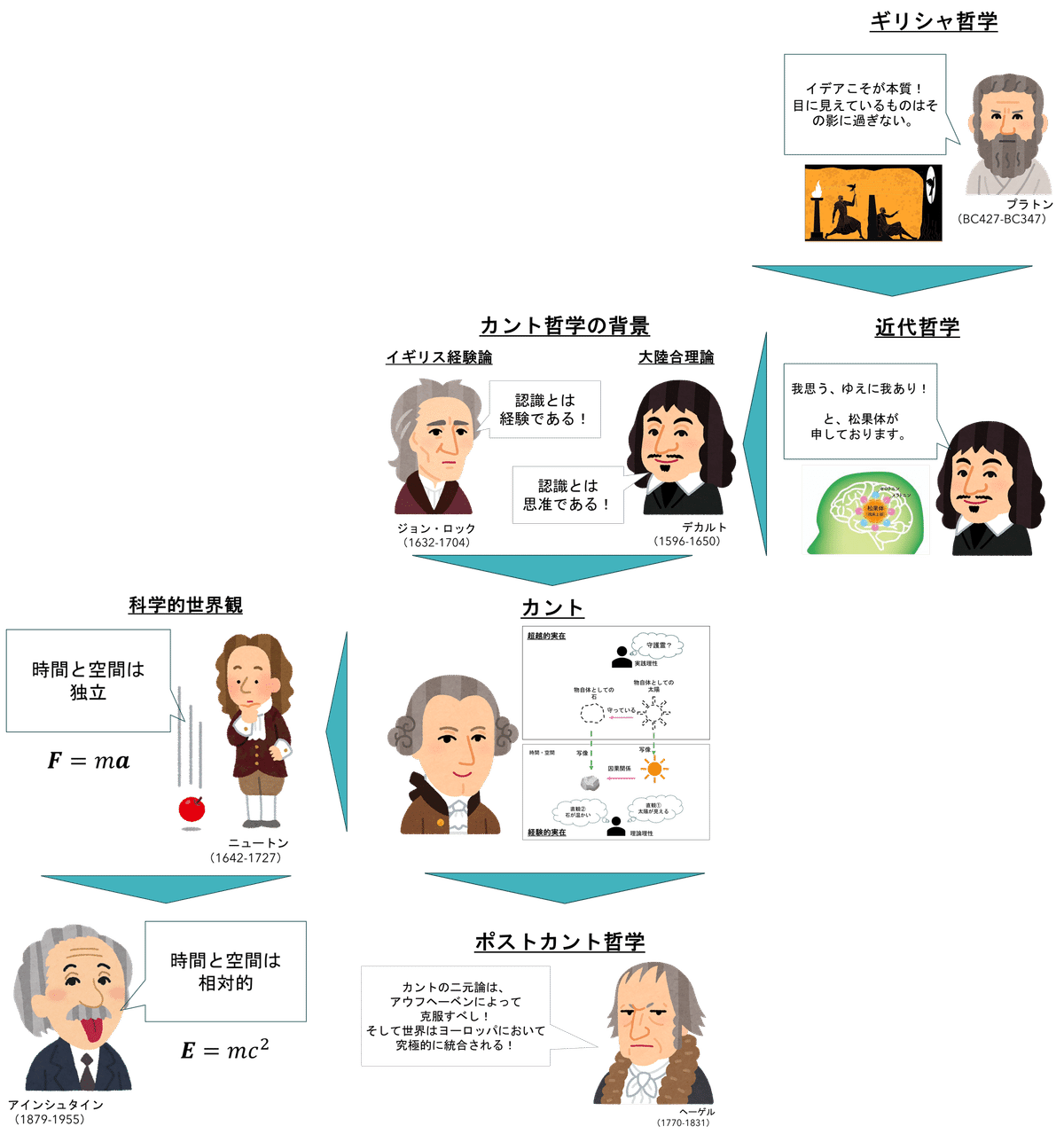

結局のところ、カントってなんで偉大なのか、と言われると、最大の功績は、長年対立してきた「イギリス経験論」と「大陸合理論」を批判的に統合した、という点にあります。

これはなにかというと、18世紀まで、ヨーロッパでは、何を持って人間は何かが真理であると言えるのか、について、大きな2大思想潮流がありました。

イギリス経験論は、ジョン・ロックに代表されるように、真理とは経験の積み重ねによって帰納的に立証される、という立場を取っていました。先取りしたカントの用語に従えば、「直観」をたくさん集めていくだけで、人間の認識が成り立つ、という考えです。

一方で大陸合理論では、デカルトに代表されるように、疑い得ないのは人間の思准だけで、純粋な思准(数学的な思考)だけで、すべての真理が導き出せるという考えです。

この真っ二つに対立している流派を、カントは「いや、経験(直観)も思考(悟性)も、どっちも使って初めて認識が成り立つんだよ」と言ったわけです。

この、経験論vs合理論のように、一見どちらも合理的に聞こえる2つのテーマが対立している状況を、アンチノミー(二律背反)といいます。そして、両方の立場の弱点を指摘し、こうしたらどっちの言っていることも整合が取れるよ、と提案することを、批判する(クリティークする)といいます、これがクリティカル・シンキング、ということです。

日本語では、「批判」と聞くと、とてもネガティブなイメージがありますが、本来はとても建設的で、クリエイティブな言葉です。みんなおそれずに批判しましょう。

カントはこのように、「二律背反の批判的克服」という批判手法を確立したという意味でも功績があったわけです。

カントの弱点

ではカントには弱点は無いのでしょうか?

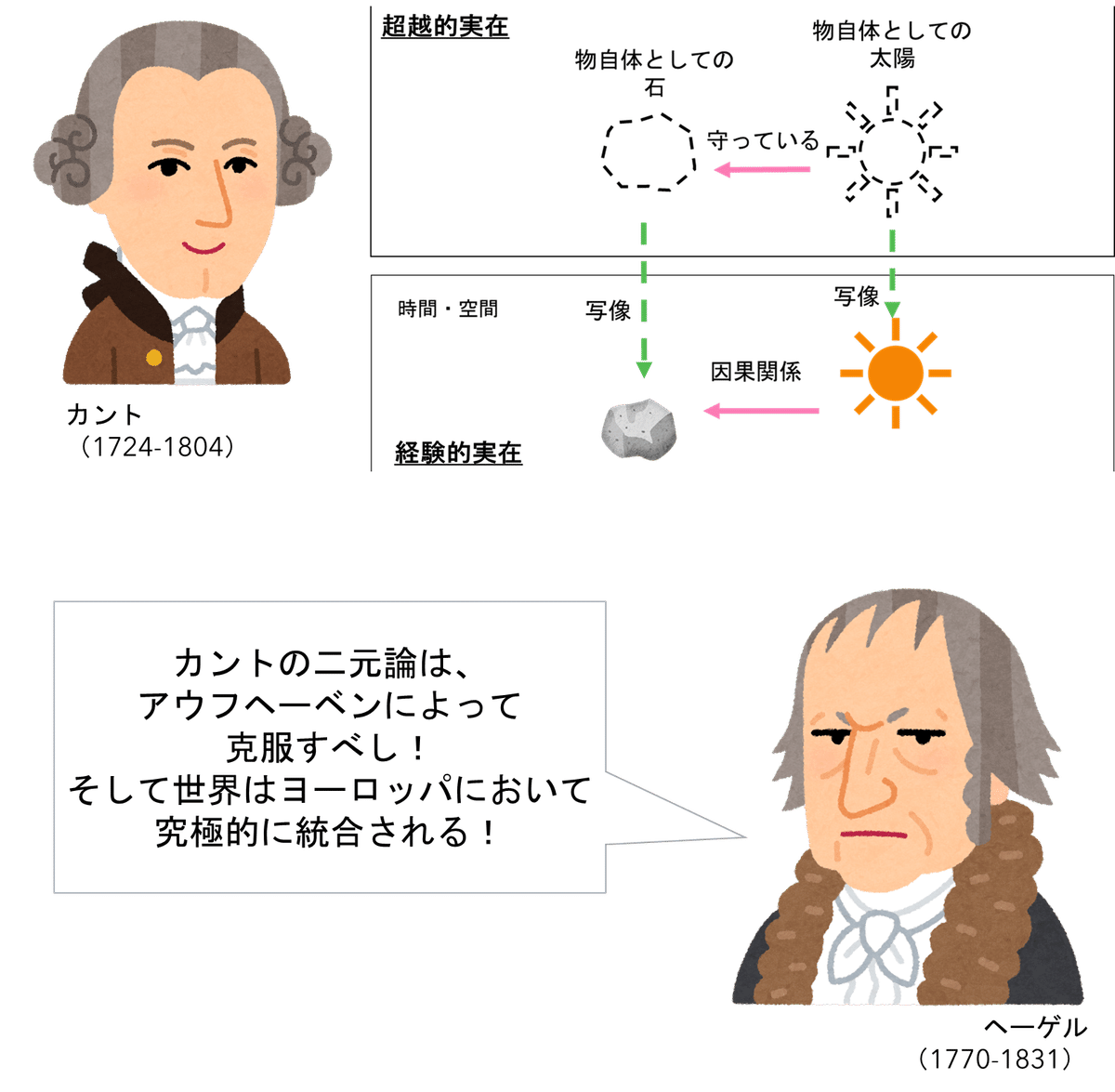

まずひとつには、理論体系が全体的に二元論となっている点が挙げられます。二元論とは、直感と悟性、経験的実在と超越的実在など、2つの原理が独立して存在している世界観です。

二元論は、それ自体では別に悪いとか、正しくないとか、そういうことはありません。しかし、先程、「物自体」と「写像」について説明しましたが、現象が常に物自体から現れるのであれば、物自体は、現象の原因であるはずです。つまり、因果関係があるはずです。

しかし同時に、カントの定義によれば、因果というつながりは、悟性の範疇でしか使用できなかったはずです。物自体は超越的なエリアにあるので、これではルール違反です。

これをして、ヤコビという哲学者は、「物自体を仮定することになしにはカントの体系へは入れず、しかもそれを仮定しては、カントの体系に留まることはできない」と、指摘しています。

このように、カントの定めたルールには、明らかにほころびがあるのも事実です。

結局のところ、二元論的な世界観においては、いつもこうした問題がつきまとうため、できれば一元論的な世界観を目指したいよね、という哲学的な希求から、カント批判が生まれてきます。

その代表的な哲学者はヘーゲルです。

ヘーゲルは、カントが用いた「二律背反の批判的克服」をさらに発展させ、世界のあらゆる事象や思考は、つねにその裏側にあるアンチノミーを想起させ、さらにそれを克服することによって新たな、一歩進んだ真理にたどり着く、と考えました。これがいわゆる「正・反・合」のプロセス、または、止揚=アウフヘーベンと呼ばれます。(倫理の授業でやったのを覚えていますか?)

そうしてヘーゲルは、この基本コンセプトを人間の精神のあり方や、社会のあり方、そして宇宙全体にまで適用し、最終的に世界は究極的な一なるものに向かっていく、という一元論的な世界観を作りました。

しかし残念なことに、こうした試みは、社会のイデオロギーと結びつく傾向がありました。民族を統一しよう、とか、革命を起こそう、とか、そういったたぐいのものです。これはまた難しい議論になっていくので、ここでは割愛します。

ともあれ、多くの哲学が、カント哲学を基礎にして、それを批判していくことで派生していきました。

カントの並行性

ところで、さきほどデカルトの話を少ししましたが、有名なことば「我思う、故に我あり」に示されるように、デカルトにとって、「疑っている自己」が、疑い得ないフレームワークでした。

カントはこれと同じことを、「時間と空間」に適用し、議論を出発させました。この点で、カントはデカルトの思考のフレームワークを援用しています。

そして、カントがそうであったように、結果的にデカルトも二元論に陥っています。思考する精神と、それを可能にする肉体です。そして、どのようにして精神を肉体がつながっているのかと問い詰められたデカルトは、苦し紛れに、脳にある松果体を媒介として、両者はつながっている、と答えています。

もちろん、松果体にそのような作用があることは科学的に証明されていません。デカルトにとっても、二元論を克服することはできませんでした。その点でもカントとは並行関係にあります。

さらに、カントのいう「物自体」という考え方は、明らかにプラトンのイデアを想起させます。プラトンが言うには、世界はイデアなる理想の世界と、その影である現実の世界の2つがあるといいます。洞窟の比喩が有名ですが、私達は洞窟の壁に向かって手足を縛られており、その背後で松明の明かりによって照らされた実体の影が壁に映し出されているものしか見ることができない、というものです。

このように、カントは過去の哲学者と多くの点で類似しています。考え方の方向性が似ていることをこの界隈では並行関係にあると呼びます。カントとて、すべてを新しくゼロから哲学をしたわけではなく、多くの部分で、過去の哲学の焼き直しです。

4/27追記:カントと科学

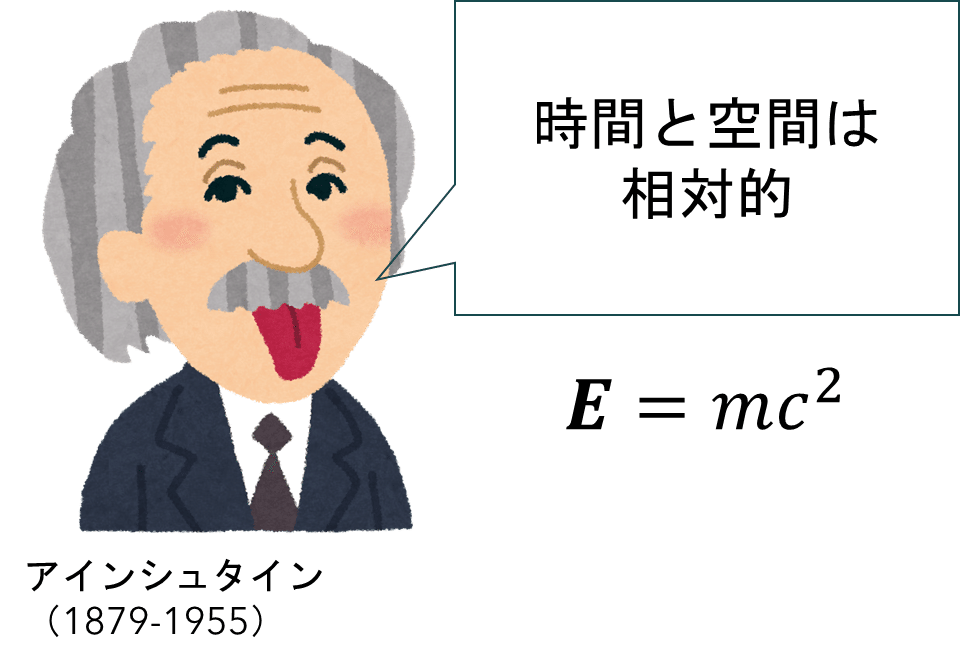

さて、最初から述べている通り、カントにとって「時間と空間」は、アプリオリに与えられたフレームワークでした。これは、少し科学的な用語で言い換えると、「時間と空間は観測者によらない」ということを意味します。

実はこれは、ニュートン力学がベースとなっている考え方です。ニュートンの導いた物理学においては、時間と空間は完全に独立しており、観測者によって運動が変わるということもありません。まさに、万有引力という言葉が示す通り、すべてのものに同じ仕方で力が働く世界です。カントはこの科学観で生きている人でした。

しかし、実はそうではない、といことを示したのがアインシュタインでした。彼によれば、止まっている人と超高速で動いている観測者からは、時間の進み方が違うという、相対性理論を発見しました。それは、時間と空間が相互依存しており、絶対的な観測ということが不可能である結論を導きました。

もちろん、現実的な人間社会では相対性理論は全く問題になりませんが、カントのフレームワークは、科学との関係でも、現在では限界があることを示しています。またこれは、哲学者の用いるフレームワークが実は科学の世界とも密接に関係していることを示している好例です。

まとめ

これまでに登場した図を雑にまとめるとこんな感じです。

今日お伝えしたかったのは、もちろんカントの認識論や道徳論の中身もそうですが、それ以上に、「カントを学べば、哲学史全体の見通しが立てやすい」ということです。今回はわかりやすいように、カント哲学の背景、ポストカント哲学、カント哲学の並行関係、科学的世界観との並行関係を1例づつあげましたが、もちろん、実際には山程あるので、上図はあくまでもそうしたマッピングの一例に過ぎません。

しかし、哲学史を学ぶ際、ギリシャ哲学から始めたり、ポストモダンから始めるよりも、近代哲学をまとめたカントから学ぶことで、カントのベースになった考え方、そして批判を加えていったポストカント哲学を芋づる式に学ぶことができます。そうした意味で、ぼくはカントをゴールとする中世~近代哲学のあたりを中心に勉強することをおすすめします。

以上、短くまとめようと思っていたものの、そこそこ長くなってしまいました。皆様、カントとともによい週末をお過ごしください。

最後までお読みいただきありがとうございました。

4/27追記:米田あゆさんの東大式辞

こんな記事を書いた翌週に、ネット記事で米田あゆさん(JAXA宇宙飛行士候補)の東大での式辞全文を見つけました。

そこで、カント哲学についてふれてこのように仰っておられます。

ドイツの近代哲学者であるカントは、すべての経験は感性による多様な感覚から始まり、その感覚が取りまとめられることで個人の理解となり、さらに理性によって皆と共有できる真の知識が得られるとしています

まさか米田さん、ぼくの記事を読んだんじゃ…..んなわけない笑。

多少ターミノロジーは異なりますが、おおよそ同じことを言っていますね。つまりこれは、直観から理論理性へ、そして理論理性から実践理性への発展を言い表しています。もちろん相手は高校を出たばかりの18歳ですし、これはスピーチですので、とても平易な言い方に工夫されているのがさすがだなと感じます。

ちなみにこのカントの件は、スティーブ・ジョブズの有名な式辞「コネクティングザドッツ」についての話の中で展開されています。

ジョブズしかり、カントしかり、このあたりは東大生たるもの必修科目ですよ、というアドバイスにも聞こえます。一方で個人的には、ちょっと王道過ぎてありきたりかなという気がしなくもないですが…^ ^;

というわけで、ついネットで見つけて嬉しくなったので、科学篇と合わせて追記をさせていただきました。

重ね重ね、最後までお読みいただきありがとうございました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?