美味しんぼ38巻における「かん水」描写への疑問を解決する(後編) ~ラーメン苦いかしょっぱいか~

<4.塩はどこへ行った?>

前回の話では、雁屋氏が「重合リン酸塩はタンパク質を溶かす」と間違えて覚えていたため、中華麺でも同じことが言えるはずだと勘違いした――というテーマを取り上げた。

だが中華麺やうどん、そしてパスタを作る際にも塩は入れられることが多い。塩は何のために入れるのだろうか。

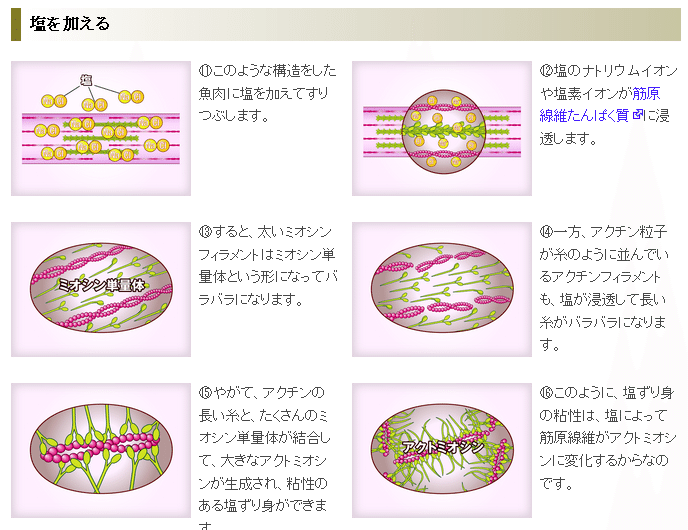

美味しんぼの6巻『江戸っ子雑煮』では、カマボコの製法を取り上げているが、「すり身に塩を入れて練れば自然と粘り気が出る」と語ったことは間違いではない。※画像は株式会社紀文食品のHPより

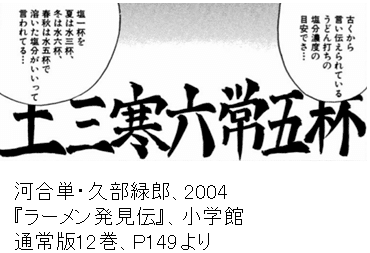

さて、ここからは麺の話に移りたいのだが、美味しんぼではうどんと塩の関係について語られた回が存在しないため、別のグルメ作品を参照する。同じ小学館から出た『ラーメン発見伝』12巻にて

主人公がうどん職人の老婆に対し、うどんを打つのに使う塩水の濃度を聞く場面で

『土三寒六常五杯(どさんかんろくじょうごはい)』

という言葉を用いている。

これはうどんを打つ際の塩分濃度の話であり、塩一杯を「夏は水三杯、冬は水六杯、春秋は水五杯」で溶いた塩分が良いという意味である。

その理由として、ラーメン発見伝の作中では

『夏、温度が高いと生地が柔らかくダレ気味になるから、塩分を高めにして生地を引き締める』

『冬は逆に生地が固くならないよう、塩分を抑えて対処する』

このように説明していた。

つまり、うどんにコシを出すためではないのだ。

名古屋名物に味噌煮込みうどんというものがある。

また山梨県には「ほうとう」と呼ばれる煮込みうどんがある。

実はこの二つのうどん、麺を練るときに塩を使わないのだ。

うどんのコシに塩が不可欠であるとすれば、これはおかしなことになる。

ではなぜ塩がタンパク質を引き締めるのか。

浸透圧の関係ではないかと漠然と考えたが、塩はむしろ外側の水分を吸収してしまい、逆に麺がぐったりしてしまうはずだ。

答えは塩が持つ「酵素の抑制作用」にあった。

小麦の中には将来発芽するための部分、胚芽が含まれている。

その中にプロテアーゼというタンパク質分解酵素も含まれている。※小麦のプロテアーゼについて(1985、京都女子大学)

パンを焼く際に胚芽を混ぜると生地が柔らかくなることは昔から知られているのだが、これはまさに胚芽に含まれる酵素の作用である。

酵素は一定の温度になると活動を始めることが知られている。

そのため夏のように気温が高くなると酵素の働きが活発になり、自然とグルテン(タンパク質)を分解してしまう。

夏になるとうどんの生地がダレやすいのはそのためである。

よって塩分濃度を高くすることによって酵素の働きを抑制し、生地をしっかり保つようにしていたのだ。

これが「タンパク質を引き締める」という言葉の正体であり、麺類に塩を入れることが多い理由でもある。

さてこうなると、美味しんぼ38巻の山岡氏の『塩と重合リン酸塩を併用すればタンパク質をとてもよく溶かして』という言葉が完全におかしくなってしまう。

小麦に限って言えば、塩にも重合リン酸塩にも、タンパク質を溶かす作用はない。

確かに無かん水麺も多くある以上、かん水を使わないというのは決して間違いではない。

だが本当のことを言えば「実は水だけで十分なコシを得られる」のだ。

塩はあくまでタンパク質変性の防止、保水性の調整という意味が大きい。

<5.美味しんぼがかん水を異様に嫌った理由>

ここまで書いてきたことを整理しよう。

炭酸カリウム、炭酸ナトリウムなどのアルカリ性分は小麦粉のタンパク質を溶かす働きがある

溶けたタンパク質はでんぷん質の中に入り込み、独特の堅さ、歯ごたえを生み出す

重合リン酸塩は動物性タンパク質のミオシンを溶かしやすくするための物質(小麦には無関係)

塩は酵素に作用し、タンパク質の分解を阻害するための物質(植物性タンパク質は溶けない)

当然ながらアルカリ性分だけを抽出したかん水で麺を練っても、ブツブツ切れるようなことは起こらない。

かん水の働きに関する限り、美味しんぼ38巻に書いてあることはほとんど虚偽なのである。

そうなると、雁屋氏には「どうしてもかん水を悪く言わないといけない理由」があるとしか思えない。

作中でも述べられていたが、戦後の物がない時期には洗濯ソーダをかん水代わりに使って中毒した例がある。

当時の料理本には

『かん水の代用として炭酸ソーダ(洗濯用)や重炭酸ソーダ(重曹)も使われますが、衛生上からあまり感心しませんので炭酸カリウムの使用をおすすめいたします』(『中華料理独習書』、1952)

と書かれているのだが、実際には水酸化アルカリや珪酸アルカリ、ホウ酸さえも使われていた。 製品検査の実態からみた北海道のかんすい使用の動向 (1963、北海道庁)

そのため昭和25年に食品衛生法が改訂され、指定された成分以外をかん水に用いることはできなくなった。2005年の法改正まで天然かん水の使用、輸入は禁止されていた。

以前から化学調味料の弊害など、自然食品への回帰を是としてきた『美味しんぼ』シリーズ。

38巻まるまる一冊を使ったラーメン編でも、最終的には化学調味料を使わずに豊かな味わいを出すことでライバル店に勝利している。

物語を書く人間なら分かるかもしれないが、最後のオチが決まった以上、それまでのストーリーもラストシーンにつなげないとならない。つまり雁屋氏は、化学調味料を使うことの弊害を描かなくてはならなかったのだ。

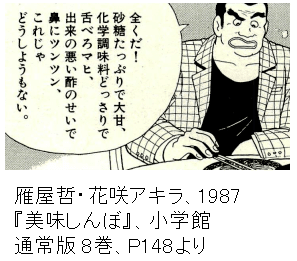

さて、38巻にはこんなセリフがある。

『アルカリの味はスープに苦味を与える』

『ラーメン屋で化学調味料をたくさん使うところが多いのは、無意識のうちにこの苦い味を押さえこもうとしているからだ』

前者は事実である。

麺を煮ることで中の成分がお湯に溶けだし、スープの味に影響を与える。

そのためスープと相性の良い麺を作ることに意識を向けている店も多い。

とはいえ、かん水が本当に悪影響だけを与えるならば、そもそもグルメ大国の中国で使われていたことがおかしいのではなかろうか。

かん水(灰汁)が日本に伝わったのは室町時代。京都の相国寺に中国よりもたらされた『居家必用事類全集』の中に経帯麺という料理が書かれていたのが始まりと言われている。

それでも日本では灰汁を麺に入れる文化が根付かなかった理由として、『進化する麺食文化』(1998、奥村彪生)では、当時の日本で使われていた味噌だまりや昆布の味とかん水の味がなじまなかったためだと書いてある。

なぜ日本と中国ではかん水を使用した料理で嗜好が分かれたか。私は「グルタミン酸とイノシン酸のpH値の違い」を理由に挙げたい。

近畿大学工学部の研究によると、同じミネラル硬度の水を使用した場合でも、グルタミン酸が豊富な昆布だしとイノシン酸が豊富な鰹節だしでは鰹節のほうがpH値が低い、すなわち酸性を示すという結果が出ている。

日本で使われるダシにはグルタミン酸成分が強く、酸性の弱いスープにはアルカリの味が苦みとして残りやすい。

一方中国では動物性のスープを使うことが多く、酸性に傾いたスープではかん水のアルカリ成分が中和される。

そのため、日本よりも中国でかん水文化は栄えたのであろう。

化学調味料(うま味調味料)はグルタミン酸ナトリウムである。水溶液のpHは6.7~7.2で、ほぼ中性となる。

つまり、化学調味料を入れても酸性度が高まらない以上、アルカリの苦みを中和することは不可能なのである。

美味しんぼと言う作品自体、初期から化学調味料を強く批判してきた。

「化学調味料使用を批判するために、かん水を悪者に仕立て上げたのでは?」

こういう疑念が湧いてくるのである。

かん水なんて使うから化学調味料がなくならないのだ、と。

こうなると実際には決して起こりえない「炭酸ナトリウムと炭酸カリウムだけのかん水だと麺が切れる」という信憑性が危ぶまれるデータも、化学調味料批判のためにでっちあげたとさえ考えられてしまう。

-------------------------------------------------

※9/3追記 追加調査の結果、アルカリだけのかん水でも「麺を手延べすると切れる」可能性があることが判明した。

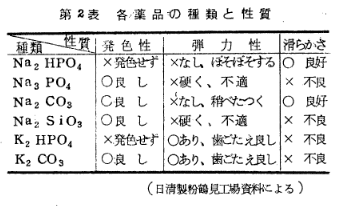

上図は昭和38年に北海道庁が出した「製品検査の実態から見た北海道のかんすい使用の動向について」という文章から抜粋したものである。

上の票を見る限り、炭酸ナトリウムを使った場合は「弾力性なし、ややべたつく」となっているのだ。

炭酸カリウムでは弾力性も歯ごたえも良しとなっているのに比べ、明らかに劣る結果が出ている。

つまり、美味しんぼ38巻における実験において『炭酸ナトリウムが主で、炭酸カリウムが非常に少ない』かん水を使っていた場合は、作中で描かれた通りの結果が出る可能性があることを付記したい。

-------------------------------------------------

ラーメン界のスフィンクスが投げかけた謎。

「かん水を入れても入れなくてもコシが出るのに、なぜ入れるのか」

雁屋氏も相当に考え込んだであろう。

だが彼にはソーセージ作りの知識があったばかりに結着剤の働きを過信し、かん水の働きを誤解してしまったた。

実はスフィンクスが仕掛けたのは謎ではなく、タンパク質の性質を用いた罠だった。そこに雁屋氏がハマってしまっただけだったのかもしれない。

(2020/09/22追記)

ラーメンの鬼と呼ばれた佐野実氏が使っていたかん水は内モンゴル産の「炭酸ナトリウムが主成分」のものであったが、前述の通り炭酸ナトリウム自体は麺に滑らかさを与えるが、コシには影響しにくいものである。

なお佐野氏は麺にコシを出すために、ジェファー液と呼ばれるクロレラエキスを使用していたという。

ジェファー液の効能はこう書かれている。

・ジェファー液は、小麦粉中のグルテンの網状構造形成を強化する。

・茹で上げにおける澱粉の溶出を防ぎ、歩留まりが良く、麺の弾力性(コシ)、伸展性が良くなる。

クロレラはカリウムを豊富に含むため、塩基としてタンパク質に作用し、グルテンの網目構造を密にする効果があると推測される。

ということは、やはりかん水と麺のコシの関係において最も重要なのは「カリウム」であると言えるだろう。

「競馬最強の法則」にて血統理論記事を短期連載しておりました。血統の世界は日々世代を変えてゆくものだけに、常に新しい視点で旧来のやり方にとらわれない発想をお伝えしたいと思います。