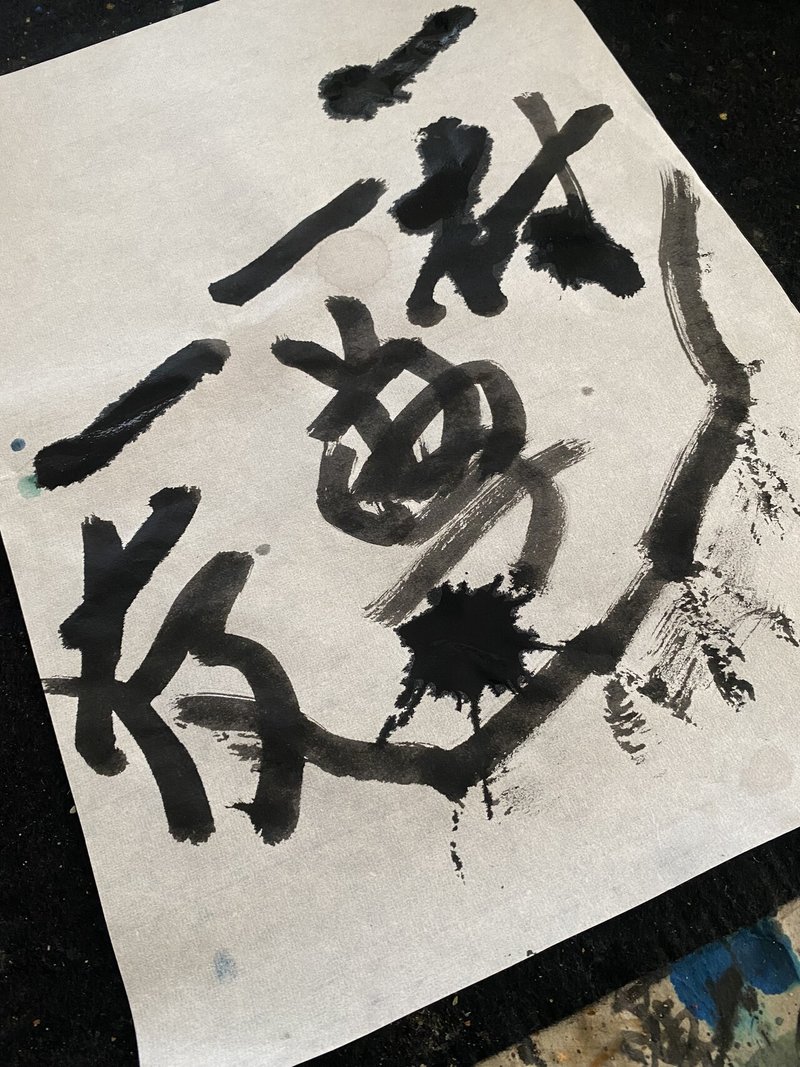

神を描いた男・田中 一村

小林 照幸 著

田中一村という画家を知ったのは、実は、某焼酎のラベルが初めてだった。お土産で頂いた黒糖焼酎のガラス瓶に貼られたラベル。

わぁ、なんだろう、この絵は…?

日本画は、あまり観てこなかったせいなのか、何故だかわからないけれど、脳裏に焼きついた。

とは言え、当時は、特に詳しく調べるでもなく、ああ、奄美ゆかりの画家さんなんだなぁ…ぐらいにとどまって、忘れていた。

それが、今年に入ってから、チラチラと頭をよぎるようになった。

日本画に特別フォーカスしているわけではなかったのに、本棚を眺めるたびに、なんとなく目の端に映る事が増えた。

そして、また半年程が過ぎた頃、ちょうど、奄美に行く機会が訪れる。

瞬間に浮かんだことが、

田中 一村の名前だった。

教科書や度々開催される大規模な展覧会で取り上げられるような、美術にさほど興味がなくても、なんとなく名前を知っていたり、見たことがあるという比較的著名な画家とは異なり、私のまわりでもあまり知る人は居ない。

久しぶりに、改めてじっくりと読み返してみた。

初めて読んだ当時は、少し退屈だったんだろうなぁ、あまり印象に残っていない。

今回、読み進めてみて、入ってくる情報があまりにも多すぎて我ながらびっくりした。

激しくて鮮烈な生き方を貫いた一村の日々が、あたかも私もそこに一緒に時代を生きたような錯覚に陥りながら、引き込まれるように一気に読み終えた。

山や海、土地全てに神が宿り、その恵みをいただいて生かしてもらえているという、連綿と受け継がれた神聖な伝統や思想を身をもって受け止めながら、何故、この地を創作の住処として選び、生涯を捧げるに至ったのか。

「人に見せるために描いているのではありませんが、私にとって最も怖いのは美術評論家ではなく、絵の技術には詳しくない素人の方の判断です。素人の方が一目見て、これはすごい、と息を飲んで頂けない絵は小手先の技術に重きを置いた絵と考えざるを得ません。」

一村は、体も弱く、生活も困窮していた中、紬工房の仕事で得た賃金と自ら耕した畑で僅かな野菜を育て、画材に充てる貯金をしながら、作画に没頭していた。

体を鍛え、山の神に許しを得ながら山を歩き、鳥や樹々を細かく、微細に観察を続け、何年もかけて一枚一枚を描いていた。

ある日、世話になっているからと、通っていた散髪屋の主人に、自分が描いた絵を渡そうとした。

が、主人は、一村がどれほど命を費やして一枚を産んでいるのかを一村から放たれる、言葉にし難い物凄い気迫を強く感じ、畏れ多いと辞退した。

後日、散髪屋の主人が一村が借りている住まいの大家さんから、ある話を耳にした。

「田中さん、

泣きながら庭で長い巻物を焼いていたっち。」

一村は、散髪屋が絵を受け取らなかったのは、

絵が気に入らなかったから断ったと思って、渾身の一枚を悔し涙を流しながら焼いたんだ…。

なんていう……。

久しぶりに読みながら、私は、ずっと涙が止まらなかった。こんなにも、こんなにも…

涙が止まらなかった理由が、

なんとなく自分の中ではっきり浮かんだ。

嗚呼、そうか、と。

一村が、"生涯最後の絵"と自ら決めて描いた一枚を手放した時。

縁側に正座したまま一村は、鐡太郎と富子を、

そして絵を見送った。

視界から彼らが消えると一村は雨戸、ガラス戸を閉め、蛍光灯を消し、蚊帳の中で畳に何度も拳を強く打ち付け、爪を立て、

声をあげて泣いたー。」

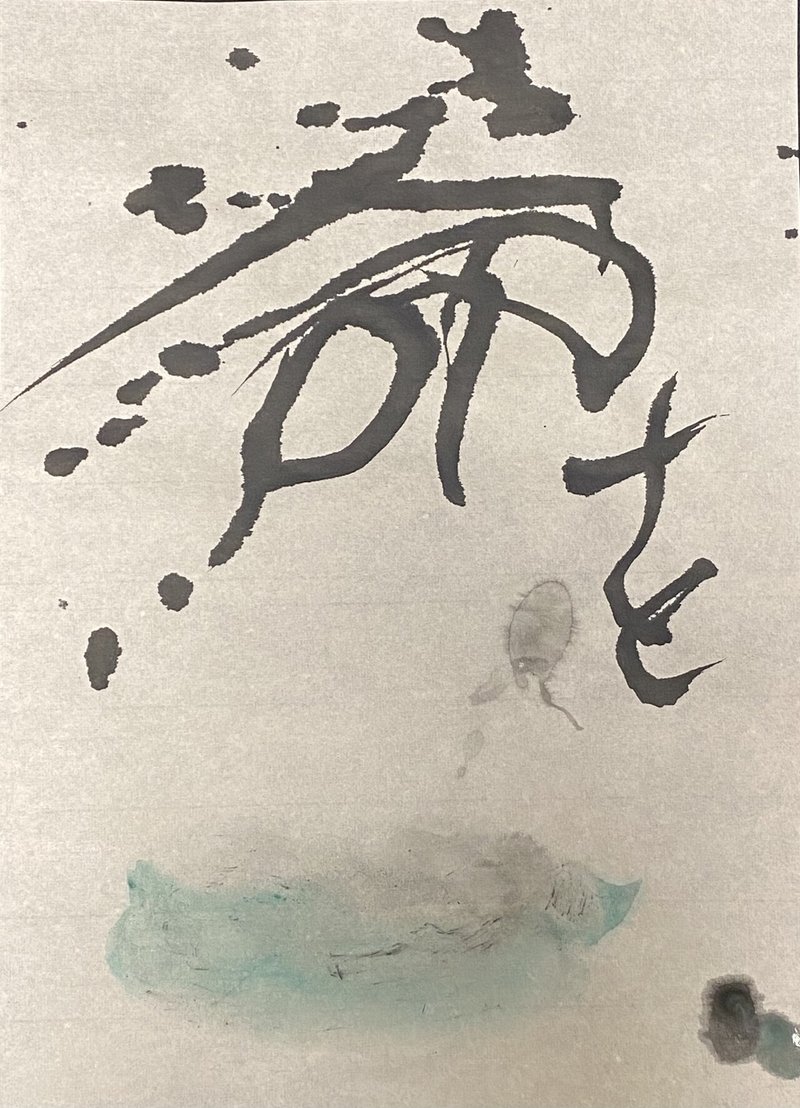

一村は、ひけらかすでもなく、ただ黙々と自らの魂の叫びに従って、自分が納得できるものをひたすら描きつづけていた。

並々ならぬ努力と信念を貫いた人だ。

自分に絶対に妥協しなかった人だ。

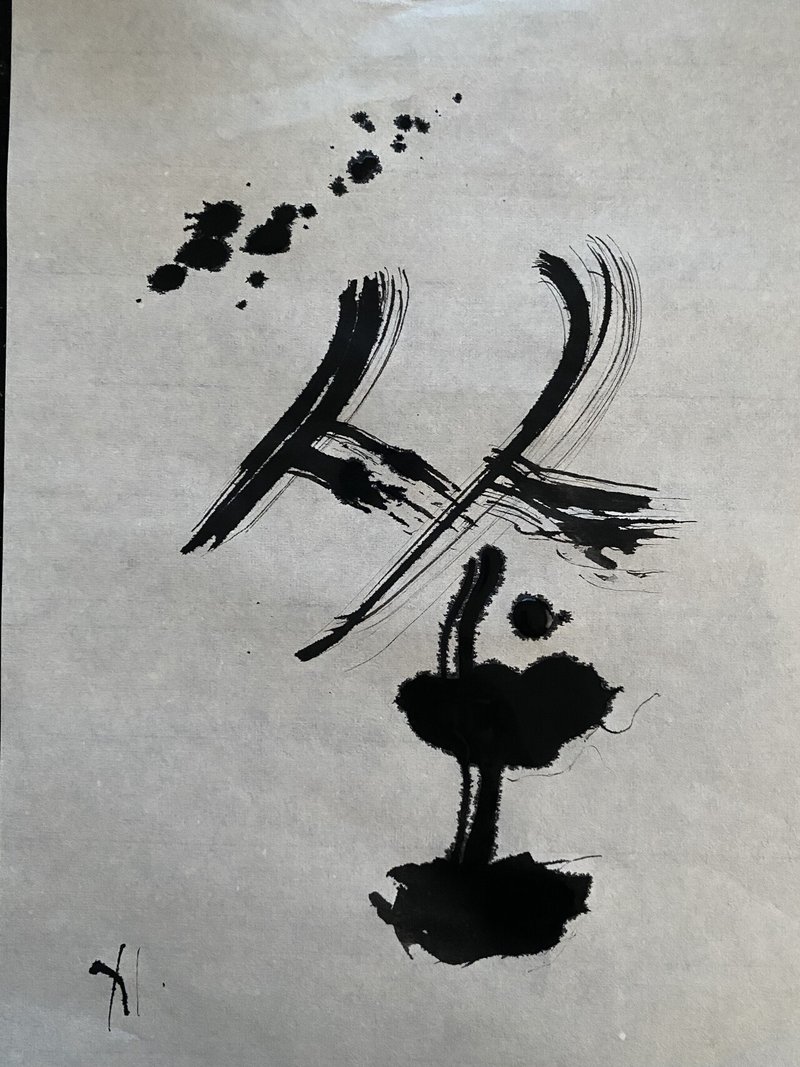

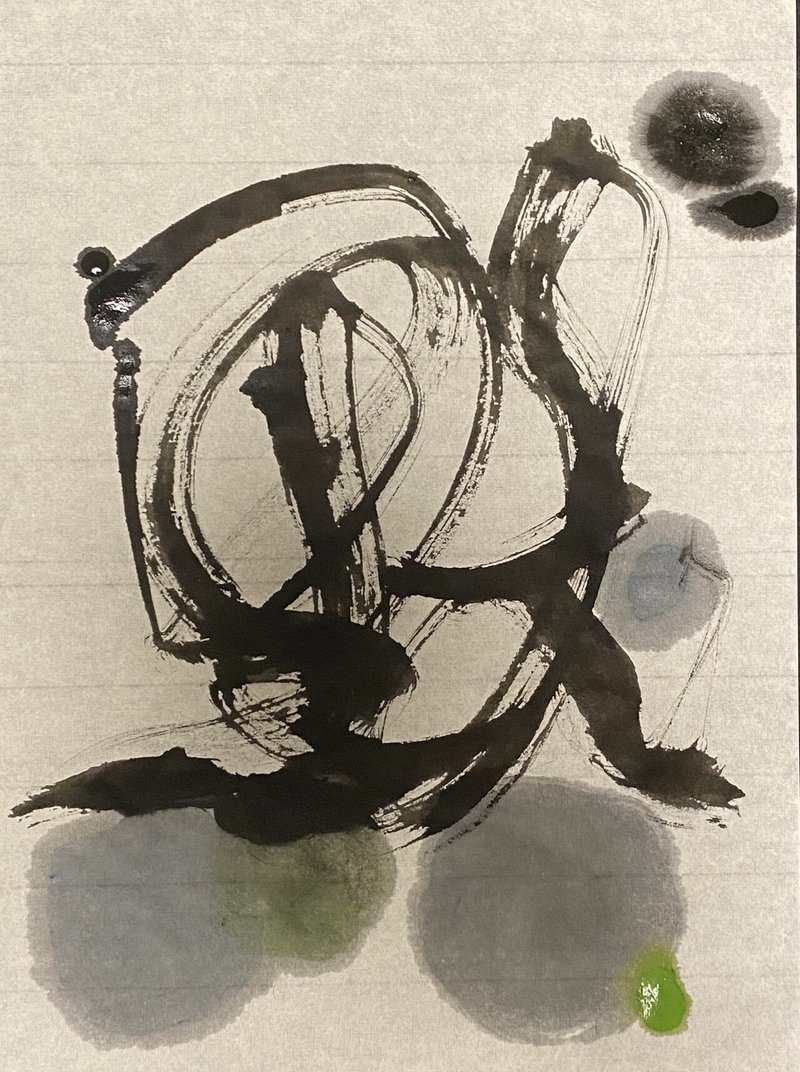

私は、この体が終わりを迎える前に

描き上げたいものがある。

どんな過程を経て辿り着けるかは、

まだ分からない。

けれど、描きたいものがある。

これは、この上なく幸せなことだ。

私がいる。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?