SNSで見る加工自撮りが苦手なワケ

学生の頃、友人から届いたメールに画像が添付されていた。

見ると、人や物が細かく描かれた画像の中で探し物をする、何やら「ウォーリーを探せ」的な物だった。タイマーもついている。そんなに大きな画像ではなかったので、すぐに見つけられる自信があり、どれどれとしばらく画面とにらめっこ・・・。

ない。

・・・ん?見つからない。

変だな。

少し焦ってきた。時間がどんどん減っていく。こんな小さな画像なのに・・

どこだろう。。焦る焦る。

上も下も右も左も真ん中も全て隈無く探す。

気づいたら画面を凝視・・。

でも見つからない。

焦る。

ついに残り時間、カウントダウン開始。

焦りがピークに達する

5、4、3、2、・・・

もうだめだ・・!!と思った瞬間、急に見ていた画面がパッと消えて、

ものすごい形相のピエロか何かの恐ろしい顔の写真が現れた。

「 !!!(空白)!!! 」

声にならない声をあげ、びっくりしすぎて、勢いで画面を閉じた。

心臓がばくばく言っている。しばし沈黙・・・。それと同時に、このメールを送ってきた友人に軽く恨みを覚え、怒りが湧いてきた。

見つけられなかった悔しさ(そもそも描かれていなかったのだと思うが)と、タイマーが減っていく焦り、あの画像の恐怖に友人への怒り、そして少しずつ落ち着いて、真剣に取り組んだのがバカだったという後悔、そしてあの一連の出来事はなんだったのか、という虚無感。たった5分間で感情のフルコースを味わった。

この経験から、送られてくる画像には一層警戒心が強くなり、その後、こういう経験をすることはなくなった。

しかしSNSが登場してから、状況は一変した。

SNSにはフィードという物がつきもので、そこには基本的には「見る見ない」の選択の余地はない。スクロールすれば、玉石混交、「共有/シェア」の名の下に、たくさんの画像や情報が一方的に頭の中に入ってくる。

そして、あの苦い経験に似たことが起こるのである。

スクロール

・

・

スクロール

・

・

「!!!」

油断していた。

画面いっぱいでこっちを見て微笑んでいる・・・。

自撮り写真の登場である。

***

自然な感じで写っているフィルターなしの自撮りには「いいね」を押したくなるので、全ての自撮りが苦手なわけではないのだが、加工されていたり、上目遣い、斜め45度だったり、何となく計算高いものが直視できない。

なぜか?自分は何に反応しているのか。

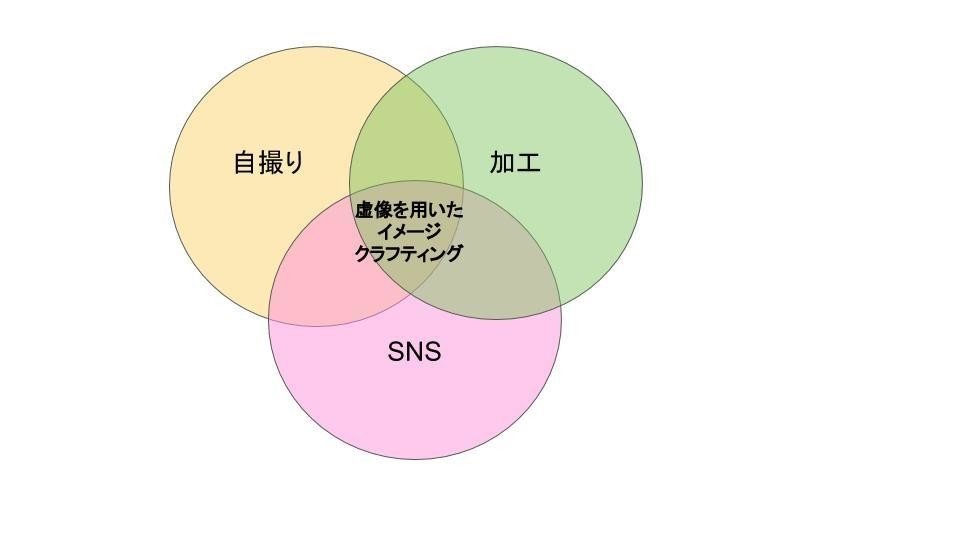

加工された自撮り写真を構成する要素ごとに見ていこう。

==============

自撮りx 加工 x SNS = ?

==============

【自撮り】

まず自撮りの前提として写真とは、から。

人の頭の中には、写真は真(実物)を写すという概念がある。

私たちは元々写真というのは、漢字の通り実物を写すものと考えている。そして、社会的な出来事や、個人レベルの出来事(誕生会や運動会などのイベント)など、実際に起きている出来事を記録するために撮影している。一つ一つの写真には背景があり、それはその時に起きているストーリーの瞬間を切り取ったものである。ストーリーはさらに大きな枠組み(Narrative)を構成している。私たちはストーリーで感動するし、物を買うという行為も商品に巧妙に組み込まれたストーリーを基に決定している側面がある。

次に自撮り写真を考えて見よう。

自撮りは、携帯カメラができてから始まったわけではない。一番最初の自撮りと考えられている写真は、1839年、アメリカの青年が撮ったものが最初だと考えられている。

(画像: Robert Cornelius, self-portrait, 1839. Library of Congress)

ちょっと写してみようという感じだ。今と異なり、レンズを開けて、そのまま長くて15分ほどレンズの前で静止。それから現像して、写真の具合を確認すると言った感じだ。さらにロシア帝国、ロマノフ王朝最後の皇帝であるニコライ2世の4女・皇女アナスタシア・ニコラエヴナは自撮りに夢中だったという話も残っている。

(画像: wikipedia アナスタシア・ニコラエヴナ)

自分の顔は鏡でしか見えないという現実があり、写してみたいという人の心理は普遍的なのだろう。しかし、現代において、莫大に存在する自撮りには基本的に背景がない。ストーリーがなく(注:キャプションにある「今〜してます⭐︎」はストーリーではない)、見ている人にとって有益なものはなく、ただただ「今の私です」という画像である。

【加工技術】

広告や商品パッケージはご存知の通り加工・修正が施されている。消費者に対してウソにならないように、「画像はイメージです」とわざわざ書かれているものもある。これは、画像と現実のギャップに怒った人がクレームをいうようになった人が増えたためだと考えらえる。

ところが、メディアで使われている多くの、特に芸能人などが使われている画像にはそんな文言は書いていないので、多少手が加えられていたとしても多くの人がみたイメージをそのまま現実のものだと思い込んでしまう場合が多い。もともと美しいとされる人も編集されてこの世のものとは思えない整った「美しさ」となり、もはや手が届かないレベルの神々しさに出来上がる。

その加工技術がここ数年で爆発的に消費者レベルで使用可能になった。老若男女、まさかの武器ゲットである。個々で自由に写真を加工できるようになり、好きでない部分、こうだったらいいのに、という箇所を修正し、自分を自分の中の理想に変えることができるようになった。結果として、他人の中の「自分」を視覚的に作り上げることが可能になった。

ただその行為は、裏を返すと、自分の受け入れられない外見の特徴をこれでもかとダメだししていることになるのだが、ちょっとの加工で見違えるほど顔が「整い」、その上、(パーツバランスがあまりにもおかしいもの以外は)微調整だから知らない人が見たら加工されてるとはわからない場合も多々あり、出来上がった姿に陶酔してしまう。つまり、加工された自撮りにはコンプレックスとナルシシズムがミックスされている。

【自己顕示・承認欲求の塊のSNS】

SNSという大勢の目に触れるところに投稿するという行為は自己顕示欲&承認欲求の現れである。よく撮れた/加工できた写真を自分で満足するのではなく、それを見せたい、いいねと言ってもらいたい、可愛い・かっこいいと言われたい、という気持ちが溢れすぎた結果の行為であり、「いいね」は、投稿者の欲を満たすツールとなる。

以上より、SNS上の加工した自撮り写真は、受け取り手にとっては何の脈絡もない、「今の私」を、透け透けのコンプレックスとナルシシズムと共に見せられており、かつ自己顕示欲と承認欲求を満たすツールとして機能している。

ただここで引っかかるのが、各要素が単独もしくはペアで行われる場合は、苦手意識はない。

自撮りx 加工(自己陶酔しない範囲で自分の顔で遊ぶのはあり)

加工x SNS(SNSには加工された風景・ご飯写真は多いが気にならない)

SNS x 自撮り (そのままの笑顔の写真、むしろ微笑ましい)

では3要素が掛け合わされると何になるのか。

======================

自撮りx 加工 x SNS = 虚像を用いたイメージクラフティング

======================

【イメージクラフティング】

イメージクラフティングという言葉をご存知だろうか。

「自分が他人からどう見られるか(自分のイメージ)をコントロールすること」である。人は、様々な形でイメージクラフティングを行う。何をした、誰といる、何を食べた、何を持っている・・・間接的な自慢も含めて、人と人のコミュニケーションの中で情報を散りばめ、その情報を通して相手の頭の中の自分のイメージを作り上げる。

注:単に画像(イメージ)をクラフト(作る)ことではないのだが、ここでは自撮りの話をしているので画像で行うイメージクラフティングの場合とする。

SNS以前は、表情や仕草、人となりなど、会話以外から受け取る情報がたくさんあったが、SNSが登場してからはテキスト&画像を通して、比較的簡単かつ効率的に、「素敵な彼氏がいて幸せな私」「忙しいけど毎日充実している俺」「おしゃれでお金持ちな僕」、「ユニークなあたし」、「充実していて毎日ハッピーな自分」「こんな部分もあるんだよ(ギャップ)」など、様々な自分のイメージをクラフティング(つくる)ことが、いつでもどこからでも、不特定多数に向けて可能になった。

つまり、投稿者の欲の塊としての存在するだけでなく、見ている相手が抱く自分のイメージを作り上げる=頭の中を操作する装置として機能している。本当に加工しているのは人の頭の中。無邪気な自撮りかと思いきや、とんでもなく計算高く、油断していると頭の中に入ってきて好きなように虚像イメージをインプットしてくる。

・・映画「インセプション」なら護衛出動で、加工イメージを撃ち返すレベルの侵入である。

加工があからさまな時はもちろん、さりげなく分からないくらいのレベルでもふと感じる違和感・・・これが何か現実と異なるものが頭の中に作られてしまっている時に感じる抵抗感なのである。

【まとめ】

加工自撮りは増加の一途を辿りそうなので、自撮りを見るのを避けたい場合は、とりあえずはその投稿者をフィードから外すしかなさそうである。

人は何らかの形でイメージクラフティングを行うものである。とはいえ、本当の自分を隠して出せなくなるほどのクラフティングは、結果として自分を苦しめてしまうのでやめたほうが良い。

また、自撮りは友達同士のコミュニケーションになっている場合もあるかもしれないが、顔のパーツをイジって「良く」するようなものは、精神上あまりよろしくないので、オススメしない。例えば目を大きく加工しながら、無意識の上では、「自分の目は小さくて可愛くない」と言い聞かせているようなものだからだ。

最近では加工した写真の方が、加工前の写真よりいいねがもらえるということが起きており、特に年齢が若ければ若いほど、その精神的・心理的なダメージは計り知れない。また極端な例ではあるが、Selfie Dysmorphia(自撮り異形症) という言葉がある。以前は整形を希望する人が持参する写真は芸能人が多かったが、現在は、加工した自撮り写真を持ってきて、その顔に近づきたい、という人が増えたとのこと。デジタルで行なっていることなので、現実的でなく多くが無理な要求なのだという。

アプリの中のファンタジーの自分と比較するのではなく、そのままの自分を丸ごと自己承認出来る人が増えるといいなと思う。そうすると、本当の意味で自分のことを丸ごと認めて好きでいてくれる人が増えて、そんな人たちに囲まれた人生がとても幸せだと個人的には思う。

(見出し画像のリスちゃん、自撮り出来上がりました)

*男性で自撮り加工をしている人もいますが、経験上9:1で女性の方が多いので、女性の自撮り加工をメインにしました。

<参考資料>

Goodnow, Trischa. “The Selfie Moment: The Rhetorical Implications of Digital Self Portraiture for Culture.” In the Beginning Was the Image: The Omnipresence of Pictures: Time, Truth, Tradition, edited by András Benedek and Ágnes Veszelszki, Peter Lang AG, Frankfurt Am Main, 2016, pp. 123–130. JSTOR, www.jstor.org/stable/j.ctv2t4cns.14. Accessed 18 June 2020.

Library of Congress: Robert Cornelius, self-portrait; believed to be the earliest extant American portrait photo

Jonnathan Coleman: 10 Pivotal Moments in the History of the Selfie

girl scounts: Are Selfies (And Selfie Filters) Ruining Her Self Image?

Neelam, A., M. D. Vashi, and Ste St. "Selfies—Living in the Era of Filtered Photographs." (2018).

。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?