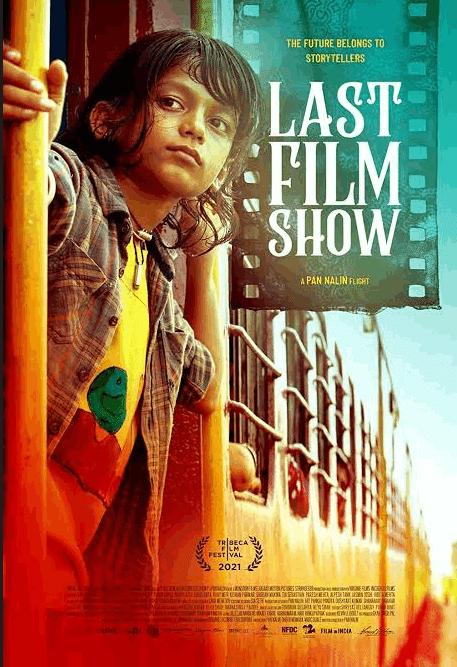

「エンドロールのつづき」光を追いかけて

映写に魅了された少年の話

主人公のサマイ(9歳)は家族と訪れた映画館で、映写室からのびる一筋の光に興味を持つ。どうやってこの光がスクリーンに映る映像になるのだろう?と。運よく入れた映写室でも、最初こそ映画を観ていたが、そのうち映写技師の仕事を手伝うようになる。フィルム交換を手伝ったり、編集をしてみたり。そして自分でも映写の機械を作ってみる。仲の良い友達も巻き込んで行う点がたくましい!手作り上映会で皆を笑顔にする。サマイは、将来映写技師になるのだろうか?と思ったが。

アナログとデジタルの転換は突然に

時代は2010年。フィルム映画からデジタルシネマへ急速に移行した。昨日までの仕事が、今日からはもうない。映写技師は、クビを言い渡される。サマイが愛しくて頬ずりしていた映写機も、無残にもその場からはずされてしまう。ゆるやかに変わるのではなく、はいここからはサヨウナラ。

時代の変化は遅かれ早かれ訪れるもので、その波に乗れなかったものは振り落とされるだけ。英語も数学も出来ない映写技師のファザルはこの日から無職。心の準備をする暇もない。厳しいと感じた。ちょうど読んでいた「

イラストで見る昭和の消えた仕事図鑑」を思い出した。今はもうない仕事で生活していた人達は、その後どうなったのだろうか。

※もしも、この作品の時代設定がフィルム映画全盛の頃で、その後30年続くとしたら映写技師になったサマイが見られただろうけれども、ほんの10年前の出来事という点が肝。

先人の魂に感謝を込めて

映写機は廃棄され、皆なげき悲しむ。だけではない。そもそも廃棄ではなくて、機械はつぶされ溶かされ、やがて食器に生まれ変わる。数々の名作を映してくれた宝物のようなフィルムも溶かされ、装飾品となり使われ続ける。後半、社会見学のような描写に若干とまどったけれども、映画への愛や先人の魂に感謝を込めているようだった。

2010年の話なので、てっきり、ラストは19歳になって立派な監督になったサマイが出てくるのかと思ったら、そのあたりは見せない。実際彼がどうなったのか分からない点がリアル。ただ、この作品自体、監督の実体験を踏まえた映画でもあるようなので、今見ていること自体、サマイの現在を表現しているのかもしれない。

置いて来た人達のその後が気になる

ラスト、父はサマイを都会に送り出します。列車から見る、お世話になった人達の表情。ひと時の夢を見せてくれたサマイが離れていく描写に、クラスメイトは何とも複雑な表情を見せます。おそらく大人になるまで会えないかもしれない、もしかしたら今生の別れとなるかもしれない。皆の視線が凄く印象的でした。

画像引用:https://www.imdb.com/title/tt9681686/

「 #エンドロールのつづき」🎬映画を「創りたい」というより、フィルム映画を映す映写の機械や光の「仕組み」に夢中な少年の話だった。映写機に頬ずり📽する程(笑)

— 🎥松重ひろ🎬 (@rat_hiro) January 28, 2023

これが昔の話ではなく2010年?アナログとデジタルの移行が急過ぎる。お母さんが作るお弁当。本当に美味しそう🍱 pic.twitter.com/uYbdJwvsgO