そもそも「気質」って何?

※導入編を書き直しました

気質の歴史について話す前に、まずそもそも気質というものの存在についてやっておきましょう。気質って何ですか?と聞かられたら私は人を見分けるための1つの「ものさし・要素」である。というのが私の返事になります。

重要なのは根拠です。これは怒られるかもしれませんが、血液型によって性格が存在するという話があると思いますが、実際のところあれは根拠が何もないというのが事実であります。

だから「人を見分けるとき」に使えないのです。もし仮に、血液型で人の性格を分けられるのであれば車の運転免許を取るときなどに「あなたは〇型なのでおおざっぱです。だから運転するときはこうしてください」とか、就職したときに「あなたはA型だから細かい作業してね」という分け方をされても良いわけです。

ですがそれは行われていません。それは歴史的に根拠が全くないからです。誰かが言ったような不確かな物を見てそれを実行には移せません。だから血液型による性格分けは「エンタメ」として楽しむのが適しています。

一方、気質によって人を見分けることは「シュタイナー教育」にて現実的に実行されています。当然、この気質という分野は歴史的な根拠・流れが存在します。なので血液型とは違い、実際に気質で人を見極めて人を適材に置けるということが可能になります。

この記事は導入編になるので歴史的な流れはざっくりと説明したいと思います。歴史の詳細はマガジンをご覧ください。

・ざっくりとした気質の歴史

まず、気質の大元になっているのが古代ギリシアの「4大元素論、4元素論」になります。この世の中の根源、始まりの要素と言われている4つの要素に人間の液体を当てはめ、その後、性質を当てはめたものです。

古代ギリシアの医師、ヒポクラテスによって提唱されたとされる4体液説。観察の結果、人の体は4つの液体で出来ているという答えに辿り着きます。その液体の動きに「4元素」の特性を合わせていきました。

そしてこの古代から続く「気質の考え」というものに対してゲーテとシラーは「人の性質、性格、職業」のようなものをつけていき、色彩を用いて色を付けたとされています。

そしてそれらをさらに発展させたのが「ルドルフ・シュタイナー」という人物です。彼は気質に「人の行動、考え方」を当てはめ、子供を見極め、教育を行う「シュタイナー教育」というものを提唱しました。これは聞いたことがある人もいるかもしれません。シュタイナー学校は日本にも存在する教育機関です。

※私はシュタイナー学校出身でも何でもありません。

ここまでがおおざっぱな歴史の流れになります。

・気質の特徴

血液型は1種類で固定されていますが、気質は成り立ちを見ればわかりますが4つの気質を人は既に持っていることになります。当然固定もされません。固定はされませんが表に出ている気質は存在します。それがその人のメイン気質です。ちなみに私、松下一成は「胆汁質」です。なので一応、かなり自分中心にしないように気を付けて文章を書いているつもりではあります(意識しないと体育会系っぽくなるわけです)

それで多分すごく気になるのが「じゃあ、自分は何気質なのか?」ということですね。この記事を読んでくれている人全員が持っている気質。その見極めはテストや分かりやすい心理検査ではなく、観察を持って見極めることが出来ます。

これはどうしてそのやり方でないと見極められないのか?といいますとそれは人が気質を4つ持っているからです。日によって、時期によって、テンションによって気質の出方は変わっています。なので変わらない物が必要になるのです。

自分史は文章以外にも表現する方法は沢山あります。

「私は私のことを文章で表現したい!」

「そうだな・・・・写真をとろうかな」

「わからないけど、楽しく踊っているところをカメラで撮ろう」

「僕は絵がいいかな」

こんな感じで人によって、気質によって選択肢が変わってくることは言うまでもありません。そっちの方が向いているのだからそっちをやればいいのです。重要なのはそれを自分なりに説明できるかどうかです。ただ単に絵を描くこと自体は全員がそれなりにできます。しかし、自分のこと、自分の歴史を表現した時、どこがどういう感じとか、ここら辺が辛かったとかそういうのが言えるか言えないかが大切なポイントになります。

それと実は上記の文章群は、それぞれ気質の特徴を捉えた言葉を使って書いています。

胆汁質「私は私のことを文章で表現したい!」

憂鬱質「そうだな・・・・写真をとろうかな」

多血質「わからないけど、楽しく踊っているところをカメラで撮ろう」

粘液質「僕は・・・絵がいいかな」

こんな感じで言葉の使い方一つでも「気質」という差が出てきます。noteは文章で溢れかえっているのでその見方をすると書いた人の気質も見ることが出来ます。

それと、気質が分かることでこんな感じの問題が起きた時に感じることが全く違ってきます。

リーダーやキャプテン、班長などを任されそうになった時、人はこんな感じの反応を示します。ちなみに「リーダー」は全員がなれるのですが、向き不向きが有るのは気質的に見れば当然の結果です。

ここで注意しなければならないのが「可能性の消失」ですね。リーダーの気質ではない人はリーダーになることが出来ない。そんな決まりきったことでいいのか?と文句を言われそうですがそうではありません。自分の気質を知った上で、自分に合ったリーダー像をやればいいのです。

例えば私は胆汁質なのでまとめ役、リーダー約としては適しています。現に高校、大学と部活では主将をやっていてそれで気に病むということは有りませんでしたし、会社でも現場監督というポジションの仕事をしていましたので気質的にはあっていました。

しかし、私は胆汁質なので「押し出しが強すぎる」ということで「周りが付いてこれないことがしばしばありました」

要するに胆汁質の悪い点「自分と同じを求める、自分と同じ練習量を求めるということです」ついてこれなくなり部活を辞めていってしまった人も多くいます。

そして胆汁質であるがゆえ「心配事」は常に付きまといます。

そんな心配事を打ち消すために必要だったのが「憂鬱質」

この彩方技研を立ちあげるときに色々助言をくれた大学のOBの人は「憂鬱質」です。私は憂鬱質から助言を受け取ることでこのような組織を作ろうと思ったのです。

つまり、胆汁質はリーダーに向いているのですが、より良くしようとしたときに「相手」が必要になります。これは他の気質でも全く同じです。似たようなことですが、憂鬱質は胆汁質がいないと表の世界に出ていけません。

気質的に言えば私は胆汁なので隣り合う「憂鬱質」「多血質」と相性が良い・・・というだけに限りません。この場合は「隣を理解できる、知ることが出来る」と言う方が適切になります。

逆に反対側の気質である「粘液質」とは相性が良くありません・・・というよりも「本質的に理解」することはできません。ですが、粘液質のことを「知る」ことは出来ます。

どこか気に食わないとか嫌い!とかっていう感情ではなく、そもそも「胆汁は火、粘液は水」であるということを考えると相性的な物が分かりやすくなると思います。

何かをしよう!こうしよう!という胆汁質の言動に対して粘液質はマイペース全く乗っかろうとしないのです。なので一緒に何かをしようとしたときに「全く前に進まなくなります」これは気質的に仕方がないことです。なので、ここに憂鬱質か多血質のどちらかを加えることで物事が進むようになります。

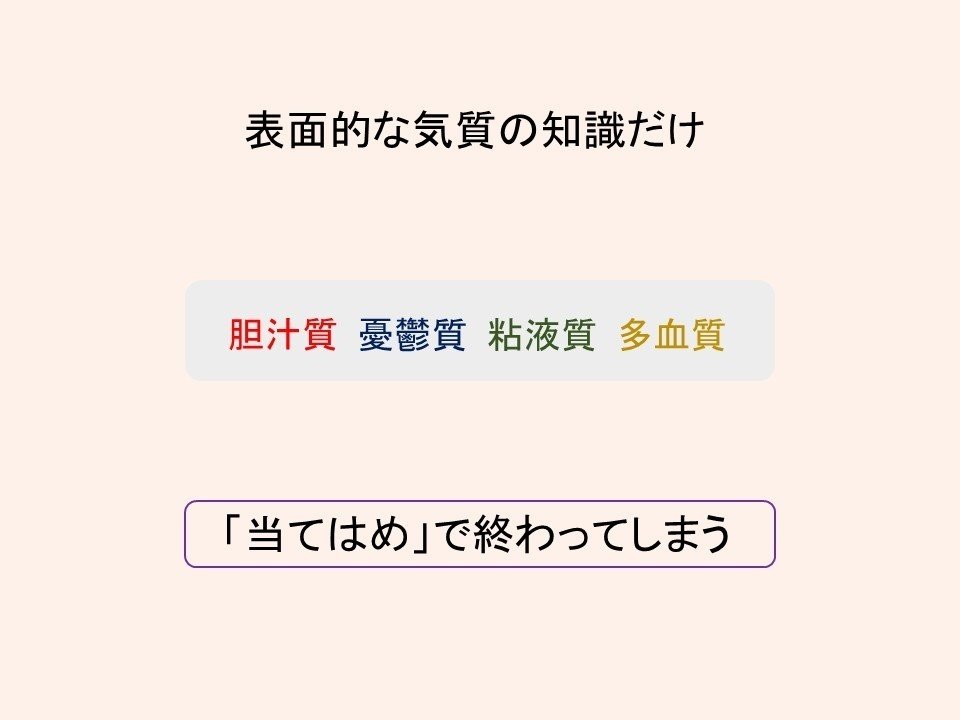

気質の見極めに関して言えば本が出ていますし、ネットでも情報を得ることが可能ですが、それだけでは当てはめで終わってしまいます。当てはめで終わってしまうといつの間にか忘れて血液型による性格分けのように意味なく消え去っていくものになってしまうので

この歴史とセットが重要になってきます。何度も言いますが血液型による性格分けには気質のような「歴史的な流れ」が存在しません。なので

「A型は几帳面」

「B型は自己中」

「O型はおおざっぱ」

「AB型は2面性を持つ」

だけでしかなく、それ以上が無いのです。

なので、これからやる気質の歴史はその気質の始まり、古代ギリシアの4大元素論の成り立ちからシュタイナーの気質の確立までの流れを追いたいと思います。根拠なく語る理論はとても弱く、生きることが出来ません。

しっかりと歴史を振り返って気質の根源を知ることでより気質を用いて人を見分けることが可能になってきます。

それともう一つ、これは蛇足なのでそこまで重要ではないのですが

今の世の中はシステムと結果がぐるぐると回っている状態です。このシステムを見直すという点が議論されることがおおいのですが、一番重要なのはそのシステムに乗っかる人のこと、つまり気質です。

例を出せば学校というシステムを見直して結果を出そうとしても、それには限界が見えてくることは何となく感じることが出来ると思います。問題はそこではなく、その人まで立ち返って気質を把握してそれにあったやり方や相性を見たほうがより良い結果が生まれることは間違いありません。

例えば「気質を無視してキャプテンやリーダーになってしまい、病気になったりすることが起き始める」ということです。

リーダーを決める時によく言われるのが「真面目」「しっかりしている」「きちんと練習に参加している」という思いついた印象による根拠です。ですがこの根拠のないものを大真面目に大人たちが学生に言うわけですね。

そもそも選んだ大人たちに根拠が存在しないのだから任命した学生がリーダー業で失敗しても学生を責めることはできません。

これは根拠がないこと、完全にリーダーを決めなければいけないというシステムに乗っ取っている「リーダー、キャプテンの決め方」です。

しかし、学校というシステムが存在しないと人数的に教育が不可能であることは考えればわかることです。

少し前の時代であればこれは必要なことでしたが、今は時代が変わりました。それはインターネット、SNSの時代に切り替わったことで「みんなで一緒にやらなければならない、みんなと同じ空間でやらなければいけない」という固定概念が崩されたからです。

であれば気質的に立ち返り、システムの前段階から人を見極めて結果を出しに行くことも可能になった。と私は考えてこの彩方技研を立ちあげたのです。

気質の世界、色彩の世界に興味がある。自分を書きたい、自分を見つめたい。そういうことを話してみたいという方が居ましたら遠慮なくドアを叩いて貰って構いません。

気質は誰しもが持っています。その輝きを生かすも殺すも、世間に食わせるのもあなた次第になります。

・メンバーシップ「彩方技研(株)「仮」」について

まだ会社ではありませんが、いずれは会社にしていこうと考えています。

このメンバーシップは「気質・色彩」を含ませて構築していく一枚の絵画のようなものを目指そうかなと考えております。

分

かりやすく言えば「芸術」の分野です。

物語、絵、漫画、作曲、作詞、ダンス・・・

様々な表現方法がありますが、そういったものを組み合わせて何かの作品を作っていければなと考えています。

また、単に気質や色彩の世界を少し覗いてみたいという方、例えば○○を気質的に、色彩的に分析したらどうなりますか?というような質問でも構いません。

初月は無料です。その後は月100円となっています。

よろしければどうぞ

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?