デザインラボ「HONOKA」が「サローネサテリテ・アワード」グランプリ受賞で報告会開催『TATAMI ReFAB PROJECT』は「サステナビリティが大前提」

今年4月にイタリア・ミラノで世界最大級のデザインイベント「ミラノデザインウィーク」が開催され、国際的なデザイナーの登竜門「サローネサテリテ・アワード」では、日本のデザインラボ「HONOKA」による家具シリーズ『TATAMI ReFAB PROJECT』がグランプリを受賞しました。5月31日にMaterial Bank® Japanによる受賞報告会を開催しました。

冒頭で「サステナビリティ」が建築業界でも重要なテーマになっていること、今回の「HONOKA」の取り組みが先進的で、Material Bank® Japanの「サステナビリティ」のコンセプトとも合致していることから受賞報告会をMaterial Bank® Japanが開いたことを説明しました。

「HONOKA」は有志のプロダクトデザイナー6名によるデザインラボです。3Dプリントをはじめとする次世代の製法を研究・活用し、「手触り」「香り」「色彩」など、自然素材の魅力をほのかに感じさせるものづくりを行なっています。

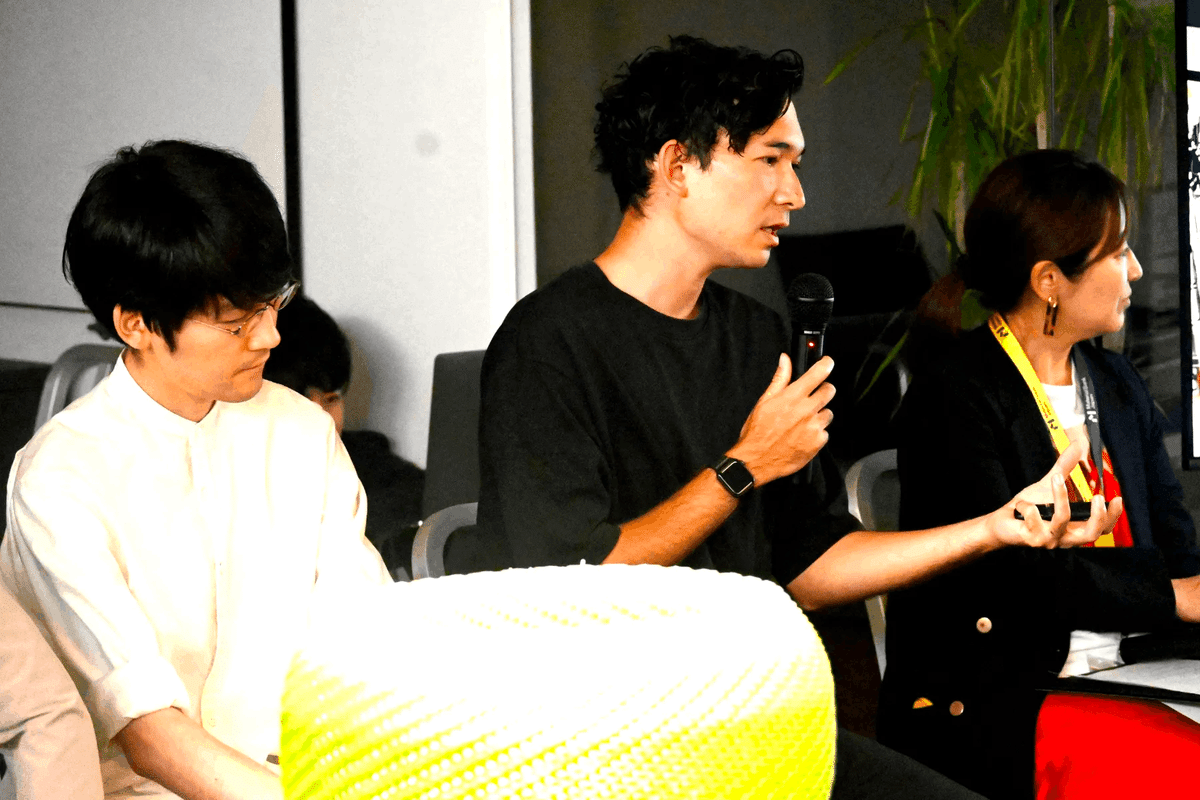

報告会には「HONOKA」のプロダクトデザイナーの1人であるJames Kaoru Bury氏が登壇しました。同氏は多摩美術大学を卒業後、プロダクトデザインスタジオHers Design Inc. TOTO株式会社で住宅設備、家電製品、生活雑貨などのデザイン経験を経て、2020年に自身のスタジオを設立しています。「洗練されたストレスフリーな生活文化」をテーマに、プロダクト、CGI、デザインストラテジー等の幅広い分野のデザインを手掛け、これまで、複数の企業とのコラボレーションを行なっています。

Material Bank® Japanは今回のアワードでグランプリを受賞した『TATAMI ReFAB PROJECT』での取り組みが、サステナブルなものであり、プロダクトデザイナーの1人であるJames Kaoru Bury氏がMaterial Bank® Japanに初期メンバーとして参加している縁もあって、報告会の開催を企画。報告会には他にも「HONOKA」からRyo Suzuki氏、Shoichi Yokoyama氏、Moritaka Tochigi氏が出席しました。

ミラノサローネ出展は、メンバーの1人が仲の良かった同年代のデザイナーに声を掛けて、「一緒にミラノサローネに出さないか」と話を進めたことから、始まったそうです。

そして、メンバーの1人がいぐさ新しいマテリアルを作り、プロダクトを提案できないか研究をしていたことがきっかけで、今回はメンバー全員でいぐさというマテリアルを進化させる研究を進めることになりました。また、James Kaoru Bury氏が畳を製造している国内のメーカー「イケヒコ・コーポレーション」と繋がりがあったことで、廃棄されるいぐさの提供を受けられることになり、さらに大型3Dプリンターを開発している「エクストラボールド社」との繋がりもあったことで、普段であればなかなか使用する事が出来ない大型3Dプリンターも使えることになりました。

このようにメンバーの人脈でうまくピースがはまったことで、「いぐさ× 3Dプリンター」というテーマで、作品作りをしていこうという事が昨年の12月に決定しました。

素材開発が始まり、4ヶ月で最終のデザインまで完成させ、4月のミラノサローネ・サテリテに出展しました。『TATAMI ReFAB PROJECT』では、まず不要になった畳やいぐさの材料を収集し、それらの材料は粉砕され、粉末状になり、酢酸セルロースと呼ばれる生分解性のある樹脂と組み合わせられ、新しいオリジナルの素材が完成しました。次に、積層や吊り下げ、押し出し量の変更など、3Dプリントのための新しい製造方法の研究を行い、最後に、これらの技術を用いてオリジナルの作品が制作(プリント)され、デザインが具体化されました。

James Kaoru Bury氏は、グランプリの受賞を「展示をすることに精一杯で、良いブースをいかに作るかが目標だったので、アワードは意識をしていませんでしたし、期待もしていませんでした。正直、"自分たちは関係ないだろうな"と思っていましたのですが、我々の名前が呼ばれて、飛び上がりました」と笑顔で振り返りました。

またJames Kaoru Bury氏は『TATAMI ReFAB PROJECT』について、「サステナビリティが大前提である」と説明し、「現在、畳産業が衰退している。今回のような注目を浴びられることで、畳の文化を発信したいなと思っている。そのあたりが、グランプリの受賞では大きく評価をされた」とも話しました。

司会者から、あらためてMaterial Bank® Japanのコンセプトでもある「サステナビリティ」について聞かれると、James Kaoru Bury氏は「ブランド品などの高級なものにお金を払うことに価値を感じる方もいるとは思います。ただ、この価値観はヨーロッパでは変わってきている。彼等はサステナブルなものに対してにお金を払う。評価する軸が変わってきている」と語りました。

デザインラボ「HONOKA」では畳の材料や3Dプリンティング技術に限定されることなく、テクスチャーや香り、色などを通じて、廃棄物を含むさまざまな材料の魅力を提供する製品の研究、開発、提案を続けていかれます。

今年の秋ごろには日本で展覧会を開催する予定だそうで、あらためてラボとしての今後を聞かれると、Shoichi Yokoyama氏は「日本らしい素材を使って、循環できる仕組みを含めて考えていきたい。和紙などの紙類なども使ってみたい」と答えました。

約1時間の報告会を終えると、James Kaoru Bury氏が乾杯の音頭をとり、懇親会が行われ、参加者はアルコールを片手に「HONOKA」のメンバーと交流を楽しみました。

今後のイベントレポートもぜひご注目ください!

〜Material Bank® Japanについて〜

建築士や内装デザイナーが建材のマテリアルサンプル(壁材、床材、ファブリック、タイル…など)を各ブランドから取り寄せるマテリアル選定の過程には様々な課題があります。それらの解決のため、Material Bank® Japan は、「1サイト・1ボックス」での建材選びを実現します。(1つのサイトで複数カテゴリーのマテリアルを素早く探すことができ、深夜0時までの注文は1つのボックスに入って当日発送)同時に、建材メーカーとデザイナーのスムーズなコミュニケーションをサポートします。

Material Bank® Japanコーポレートサイト

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?