奇跡は起きます起こしてみせます

宮崎駿と富野由悠季という稀代のアニメ演出家が、80年代に生んだ映画『風の谷のナウシカ』(84年)と『機動戦士ガンダム 逆襲のシャア』(88年)に共通する点はエンディングにあります。

つまり、両者とも安直な「奇跡」によって終幕を迎えるということです。

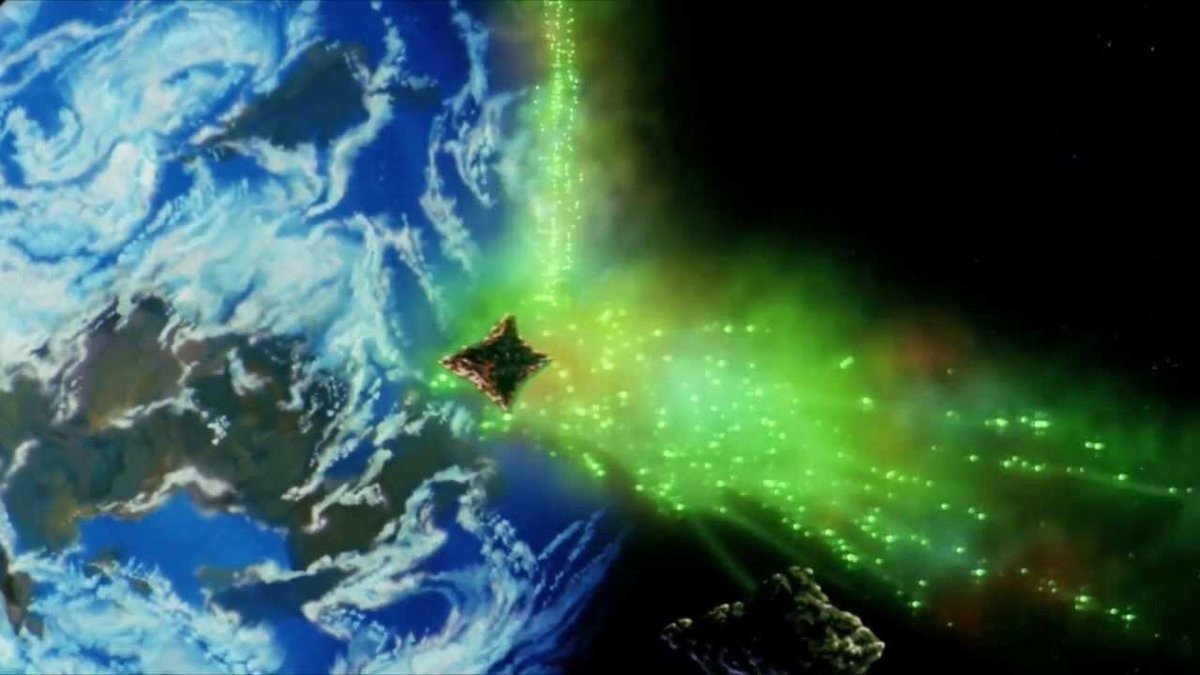

サイコフレームのおかげでそれっぽく見えるけど、あの隕石の質量を押し返すなんておかしいから

アニメ評論家の藤津亮太さんも「『逆襲のシャア』は奇跡で終わらせるしか方法が無かった」と話されていましたが、『ナウシカ』も同様に、奇跡によってなんとか話を終わらせています。

映画『ナウシカ』が原作マンガ版と大きく展開が異なることは知られています。実際に完結までには長く時間がかかりましたし(94年まで)、その間に宮崎の頭の中でも大きな変化があったことと思います。ですから映画では「とりあえず話をまとめる」ことに重点が置かれた。

その時「じゃあどうやって話をまとめるのか」→「奇跡を起こそう」ということになった。

鈴木敏夫も後にこう話しています。

「最初の案では、空から飛んできたナウシカが王蟲の大群の前に降り立つ。すると、暴走していた群れが止まっちゃう。これでエンドマークだったんです。高畑さんがそのコンテを見て『鈴木さん、ちょっと外へ出ましょうか』と言うんですよ。そこから二人で、喫茶店で八時間ぐらい話しました。僕が『この終わり方はありえないですね』と言うと、高畑さんも『そうですね』と言う。高畑さんからは三つの案が出ました。一つは宮さんの案。二つ目は主人公がそこで死ぬもの。そして娯楽映画として感動させるなら主人公が蘇るという三つ目の案もあると。『鈴木さん、どれがいいですか』と聞くので、『最後の案でしょう』と答えて、二人で宮さんの所へ行って話をもちかけました。

宮さんは悩みましたね。あの人は真面目ですから。なんとか説得したんですが、公開後のインタビューでも宮さんは『あのラストシーンは心残りだ』と言っています。」

2つの映画はクライマックスでカタストロフィの危機を迎えます。これを何とかして回避しなければならない、となった時、主人公の英雄的行動・自己犠牲に頼った。

その結果は皆さんの御存知の通り。片方は戻らず、片方は戻ってきます。

しかしながらナウシカは「復活」したのですから、キリストと同じなんですよね。あのまま戻ったら教祖になっちゃうのではないかしら。

一方、アムロは帰還しませんでした。戻ったら教組扱いされるから、と富野監督は予想していたからでしょうか。

ところで宮崎・富野両監督が注目を集めたTVシリーズ作品に『未来少年コナン』(78年)と『機動戦士ガンダム』(79年)がありますが、この作品のエンディングに着目すると、そこには先に上げた2つの映画への伏線ともいうべき共通点が見られます。

『未来少年コナン』のラスト、大海原で行方不明になったコナンをラナはテレパシーによって探します。

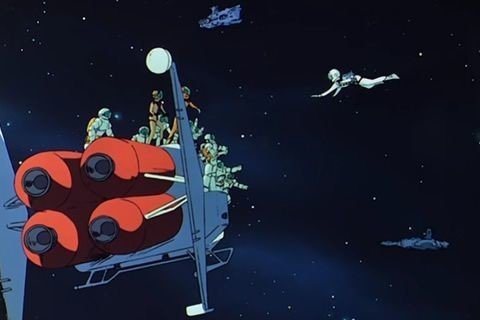

そして『機動戦士ガンダム』ではアムロがまずホワイトベースのクルーを安全にア・バオア・クーの外に導き、そしてカツ・レツ・キッカがアムロを導きます。

両方とも「想い」の力によって人が再び巡り会うという小さな奇跡によって大団円を迎えます。

それは死者を蘇らせたり隕石を動かしたりという自然を押し返すような奇跡ではありません。

それが何故、映画ではあのような「安直な奇跡」へと変容したのでしょうか。

80年代までアニメ映画は、東映動画が60年代から作っていたオリジナル長編が下火になって後は、TVの総集編か「東映まんがまつり」などで上映される短編・中編作品がほとんどになっていました。

それが『さらば宇宙戦艦ヤマト 愛の戦士たち』(78年)が大ヒットして後、80年代には角川映画を初めとして数々のオリジナル長編作品が製作されることになりました。

その口火を切ったのが角川アニメ映画第1作が『幻魔大戦』(83年)。

ここには80年代のオカルトブーム、終末観が色濃く出ています。

「80年代には二つの終末観があった。一つは『終わらない日常』、もう一つは『核戦争後の共同性』。80年代前半に主流だったのは、女の子を中心とした『終わらない日常』という終末観だった。これからは輝かしい進歩もないし、おぞましき破滅もない。『宇宙戦艦ヤマト』のようなサブライム(崇高)はありえない。とするなら、学校的な日常の中で永遠に戯れているしかない。(中略)

だが終わらない日常はキツイ。ユートピアであると同時にディストピアでもある。モテない奴は永久にモテず、さえない奴は永久にさえない。イジメられっ子も永久にイジメられる。それに苛立つかのように、80年代後半に主流になるのが、男の子を中心とした『核戦争後の共同性』というファンタジーだ。(中略)

『終わらない日常』の中でありえなくなった『非日常的な外部』を未来に投影することで、やっと現在を生き得る。 女の子の場合、その外部は『前世の転生戦士』のファンタジーとして、過去に投影された」(宮台真司、社会学者)

ここの男の子・女の子という分け方には違和感があるのですが、「終わらない日常」を代表するのが『うる星やつら2 ビューティフル・ドリーマー』(84年)で、「核戦争後の共同性」が『AKIRA』(88年)なことは明らかです。

こういう80年代の時代感を投影されて生み出された数々の傑作は、挙げればキリがありません。しかし、その中でも『ナウシカ』と『逆シャア』が光を放っているのは、宮崎・富野という2人のアニメ演出家の、30代から40代という(両者とも41年生まれ)、油の乗り切った時期の作品だったから。

だが、その稀代の演出家2人が片や初のオリジナル、片や手塩にかけてきた大ヒット作品の新作映画という晴れ舞台で作ったのは、それまでの作品からは想像できない薄っぺらい奇跡のストーリーでした。

……富野監督はその後のインタビューにて『逆シャア』への思い出をこう語っています。

「……その上で、『逆襲のシャア』あたりだと、『オンビジネスで、やってみせる!」』っていう意識のほうが先行してるから、作品を作った意識っていうのはないですね。そっちにふれているから、その確信論はないです。

やっぱりね、『逆襲のシャア』に関して作品論で言われちゃうと困ることがあるのは、仕事上の問題、つまり取りまとめ意識しかないものだから、本当に今、おっしゃられたことを考えるスキっていうのが、一度も、一度もなかったの。(中略)

……(『逆襲のシャア』に関して作品の印象が)やっぱり薄いんだよね。それと、たっぷりしなかったっていう反省ばかり。エンディングが、たっぷりしなかったっていう記憶が強くて。(庵野「せわしいですよね。時間軸がバンバン飛んで)。でしょ。映画っていうのが物凄くショートショートだっていうのを痛感しちゃったっていう嫌な記憶しかなくって。

ただ当然なんだけど、試写が終わって、上映が始まった頃でいえば『こんなもんだ』っていう納得はあったし。何よりも、これは関係ないんだけど、試写ができなかったので、例によってスケジュールがなくて、初日の日にバンダイの社長と角川書店の副社長のお二人が一緒に見てくれたんです。見終わった後に、バンダイの社長がね。『まあやっぱりこうやって終わらせてくれないと困るなあ。まあこんなもんですよね』。角川さんも『うん、そうだよねえ。こうだよねえ』っていうのを(笑)本人の前でやるんだよ。『これでいいのか』とは思ったんだけど。(『逆襲のシャア友の会』より)

この拍子抜け感、先程引用した鈴木敏夫インタビューの中の宮崎に近いものを感じます。

先の宮崎駿が『ナウシカ』のラストを変更した(妥協した)のと同様に、富野監督も不満を抱きながらも映画としてまとめることを優先にしている。

ですからアムロの自己犠牲を「ナンセンス」と喝破したシャアの言葉は、実は富野監督のホンネなのかもしれません。

しかしそれがウケた。感動を巻き起こした。それが妥協と若干の阿世の結果であるにもかかわらず。

押し寄せる困難を、人々が科学力や叡智、秘められた人間の力によって覆す、というそれまで両監督の作品で語られてきたものではなく、ただ「神の見えざる手」による奇跡が表現されています。

宮崎は科学の力により荒廃した未来、人の汚した大地を蘇らせようとしている自然の力を「奇跡」で表現しました。

富野はそれまで何度も描いてきたニュータイプという幻影を、隕石を押し返すという超常的な力の具現で表現しました(人の未来像としてのニュータイプを表現することを放棄した、とも言えます。だって「サイコフレームの共振」なのだから笑)。

そして視聴者は劇中の、奇跡の目撃者(ブライトやナナイ、大ババなど)と同じ目線で眼前で起こっている出来事に涙している。

それが両作品を「名作」とならしめているわけですが、それらは両監督の不本意の上に成り立っていることは今までご説明したとおり。

神話を題材にしたら堂々と奇跡を描いてスペクタクルを演出できるのだけれど

この二つの「奇跡」は、日常を描くことが主流となっている今にやったら、ちょっとサムいかもしれません。

前述した80年代の雰囲気がそれを受け入れていた、またその80年代の雰囲気がこのエンディングを作ったともいえると思うのです。

90年代以降になると、『エヴァ』はセカンドインパクトが起こってしまうし、『君の名は』で隕石が落ちるのは確定している。

大上段に振りかぶって真正面から、気恥ずかしいくらいの、そして「安直な奇跡」が今は描けない。

それは宮崎も同じ。『風立ちぬ』(13年)で菜穂子の病は癒えず、ひっそりと姿を消します。治ってもいいのに。アニメなんだから。

そういった奇跡を描けない映画の発端の一つが、87年に公開された『オネアミスの翼 王立宇宙軍』でした。

『王立』は徹頭徹尾、人の営為でしかない。奇跡ではない。人が何かをやり遂げるだけです(その点では本来的な意味での宮崎・富野と同じなのですが)。

『王立』から何もメッセージを感じられなかった、とは安彦氏の談

妥協の産物としての「奇跡」すら描けなくなった90年代以降だといえます。

人の祈りで病気が治る・死者が蘇る・災害が回避されるという安直さがなくなった。それがご都合主義と批判されるようになってしまった。

発生した問題が片付けられて終わる、カタルシスのあるエンディングではなくなった。

70年代より以前ならば、問題を解決するのはヒーローでした。どこからかヒーローが現れて身を挺して人々を守ってくれた。しかしヒーローが現れず、どうしても解決できない問題に直面した時、奇跡の力を借りるしかなかった。

『ガンダム』と『コナン』で人の起こした巡り会いの奇跡を描いた二人が、共に辿り着いたエンディングもまた「奇跡」を選ばざるを得なかったのです。

しかしながら、映画であれば続編もあるし、なんなら続編を匂わせて終わるほうが興行的にはいいかもしれないわけです。

が、アムロとシャアの物語という、10年かけて続けてきたストーリーを完結させるための映画、と題打たれた『逆シャア』ではそれができない。そのゴールに「奇跡」を使わざるを得なかった富野監督にとって「あの2人はどうなったんですか?」と聞かれることには忸怩たるものがあるのではないでしょうか?

ちなみにタイトルにセリフを引用した『トップをねらえ!』もまた、奇跡のエンディングではありませんでした。あのクライマックスは予定されているものが犠牲の上で「完遂」するだけ。

起こることが決まっていたらそれは奇跡ではないのですから。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?