ローゼマイヤー 上

第1章 新記録

ホテルのロビーには、暖炉の火が灯されていた。その柔らかな熱気によって私を包んでいた外の冷気が消えると、自然に顔が緩むのが分かった。

「ようやく笑ったな、新記録男」

隣から声をかけた男が、満面に屈託のない笑顔を浮かべている。

「ああ、ようやく実感が湧いてきたよ、マンフレート」

私は今朝、最高時速437キロメートルという、自動車による世界速度新記録に挑戦し、それを成し遂げた。

「俺は今、世界で1番速い男だ」

「そうだ、ルーディ。お前は世界一さ。世界記録保持者にして1935年・1937年のヨーロッパ・チャンピオン。お前はメルセデスの誇り、そしてドイツの誇りさ」

マンフレートはそう言うと、今度は声を上げて笑った。

私の名前はルドルフ・カラッツィオラ。親しい人からはルーディと呼ばれている。1923年からもう15年間もメルセデス・ベンツ・チームのレーシング・ドライバーを務めている。その間の戦績は、チームメイトのマンフレート・フォン・ブラウヒッチュが今言ってくれた通りだ。

私とマンフレートは、ドイツを代表する自動車メーカー、メルセデスのレーシング・チームのトップドライバーとしてヨーロッパ中のレースに参加し、数限りない勝利を飾ってきた。

我々は各国の人々に歓喜を持って受け入れられ、その技術と勇気を賞賛された。

メルセデス・チームの対抗者としてはイタリアのアルファ・ロメオやマセラティ、フランスのブガッティなどがあったが、敵ではなかった。それらのチームには高性能のマシンを開発していくだけの潤沢な資金に乏しかったからだ。

しかし、我々にはドイツと言う国家そのものがスポンサーにつき、資金に関しての白紙委任状が与えられていたのである。1933年に政権の座についたアドルフ・ヒトラーは、ドイツの威信をかけて我がメルセデス・チームを援助した。

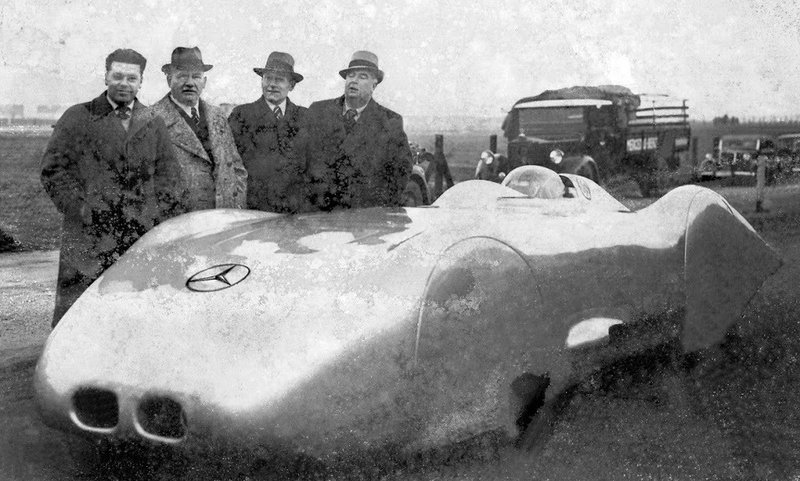

おかげで我々は無敵のマシンを手に入れ、ヨーロッパ中のレースを席巻した。我々は常勝軍団だった。メルセデスのマシンはすべてボディーを銀色に塗装していたため「シルバー・アロー」と呼ばれていたが、名高いメルセデスのマーク、スリー・ポインテッド・スターをマシンの先端に付けたシルバー・アローは世界最高の車の代名詞だった。

我々の前に敵はいなかった。

いや、1つだけあった。それも身内であるドイツに。

第2章 天才

1932年、不況の影響で倒産したドイツ国内の4つの自動車企業が統合し新しく「アウト・ウニオン」という自動車メーカーが誕生した。そしてヒトラーは、レース活動を援助するための予算を、メルセデスとアウト・ウニオンの2つの企業に分け与えることに決めたのである。そう我々メルセデス・チームのライバルとは同じドイツ企業であるアウト・ウニオン・チームに他ならなかった。2つの企業は互いに競い合い、結果、マシンの技術と性能は大幅に進歩した。ヒトラーの思惑通りだった。

このアウト・ウニオン・チームにはポルシェ博士という天才がいた。

以前メルセデスでマシンの開発を行っていたポルシェ博士は、自由な設計を許されなかったことに反発して独立、その後アウト・ウニオンでマシンの開発に携わっていた。

ポルシェ博士はここで画期的なレーシング・マシン「Pヴァーゲン」を開発する。

メルセデスに勝てるマシンの開発を求められた博士は、カーブを早く曲がるためには慣性の影響を極力避ける必要があり、そのためには重量物を車体を極力中心点に近づけなければない、という物理学的法則に着目した。そしてエンジンはドライバーの前に置かれるという車の技術的常識を覆し、ドライバーの後方、車体の中心付近に設置するマシンを開発したである。ミッドシップ・カー、Pヴァーゲンの誕生であった。

このマシンのエンジン・パワーは同時期のメルセデスとほとんど同じであった。同じエンジン・パワーならば、ミッドシップ方式のPヴァーゲンの方がコーナリングでメルセデスを上回ることができる、とポルシェ博士では考えた。このマシンならばメルセデスに勝てる。

しかし実際はそう簡単に進まなかった。

ミッドシップ方式のPヴァーゲンはそれまでのフロントシップのマシンとは全く運転の性格が異なっていた。コーナリング性能では優れていたが、直線では安定を欠き、またバランスを崩すとすぐにスピンした。ほとんどのドライバーにとってこの今までの常識を無視したマシンは手に余った。このマシンを乗りこなすためには、それまでのすべての運転技術を根本から変えなければならなかったのだ。

しかしそんな運転困難なマシンをただ1人乗りこなすことができる男がいた。

「おい大変だ。やはりアウト・ウニオンは今日のうちに速度新記録に挑戦するつもりだ!」

大男が慌てふためいてロビーに飛び込んできた。

その時、我々は数時間後には世界中に報道されるであろう自分たちの偉業に思いを馳せながら朝食に手をつけたところだった。

この男は我がメルセデス・チームの監督であるドン・ノイバウアーだ。私の古い友人である。

マンフレートが立ち上がった。

「なんだって! ルーディが新記録を出してからまだいくらも経ってないじゃないか」

「奴ら、ルーディの記録を超える新記録を出して、新聞に俺たちの記録を載せない魂胆だ」

ノイバウアーが太鼓腹の上で腕を組んで唸る。なんてこった、とマンフレートも頭を抱えた。

……その時、私の心に何ともいえない不安が過ぎった。自分の記録が破られる、というものなどではない。悪寒に似た、まるで亡霊の冷たい手が心臓を撫でていったような不安。

今から走るのは危険なのではないか。空気が暖まり始め、風が強くなってきている……。

「ドン。記録に挑戦するドライバーは誰だ?」

ノイバウアーは手近なコップに水を注ぎながら、私の質問に答えた。

「決まっている。ローゼマイヤーだ。あのベルント・ローゼマイヤーだよ!」

その名前を私も予想していた。ベルント・ローゼマイヤー。ポルシェ博士と並ぶ、アウト・ユニオンの天才レーサー。

第3章 最速

我々メルセデス・チームの世界新記録への挑戦は1938年1月18日の早朝、フランクフルトとダルムシュタットの間にあるアウトバーンの長い直線区間を閉鎖して測定された。軍隊が協力し、一般車両を締め出して行われた大々的な記録測定であった。

我々は夜がまだ明けきらぬ頃から準備し、早朝、路面の霜が溶けて乾きながらも大気が安定しまだ風が強くならないという、測定に最適な一瞬を待った。

朝靄がゆっくりと晴れ始める。マシンの周囲に集まった人々は一様にコートの襟を立てている。吐く息が白い。

突然、目前が開けた。ひたすらにまっすぐの灰色の道路と、その両脇に聳える黒い森。

朝8時。日は高く上り霜は蒸発した。私はドン・ノイバウアーの号令を受け、記録用の特別なシルバー・アローに乗り込んだ。

すでに暖気の済んでいるエンジンから、力強い振動が感じられる。アイドリングは安定している。

その様子はまるで、今まさに獲物に飛び掛ろうとしている猛獣のような緊張感を帯びていた。

測定開始。ギアを入れ、アクセルを踏む。走り出すとぐんぐんとスピードは上がり、同時に視界は狭められていく。周囲の木々はただの黒い壁になり、道路は細く白い一本のリボンになった。ハンドルはただ直線のまま固定する。いや、ややもすれば左右にブレ始めるハンドルを必死で直線に固定している。このスピードであれば、一瞬ハンドルがブレただけで道路から外れて森に飛び込んでしまうだろう。そうなったら、私はマシンもろとも粉々に砕かれておしまいだ。

ゴール地点を通過、計測の終了。アクセルを離し、後は惰性に任せる。

マシンが止まるとメカニックたちが駆け寄り、マシンを180度回転させた。往路と復路の2回測定し、その平均が記録として残されるというのが公式のルールなのだ。

再び私はアクセルを踏み込み、音速の世界に身を投じた。

その時だった。

「!」

気づくより早く体が反応し、わずかにハンドルを切って私はマシンの方向修正した。

そしてゴール。コクピットから立ち上がった私に、どんなドン・ノイバウアーやマンフレートが喜色満面で駆け寄ってくる。

「やったぞ、ルーディ! 世界新記録だ!」

「もう一回いくか?」

私はヘルメットを外して一息ついた。

「途中で風に煽られた。もう一度挑戦してもこれ以上、記録を伸ばすことは難しいだろう。それに、危険だよ」

私が頭を振ると、2人は不承不承といった様子でうなずいた。

これから気温が上がってくれば、さらに大気の状態が不安定になってくる。復路でいちど横風を受けた私は、2度目の挑戦を拒否した。

「そうか。まぁ、とにかくよくやった。これであのローゼマイヤーの記録を更新したんだからな」

その言葉に私はローゼマイヤーの不敵で屈託のない笑顔思い出した。

……今、私が更新した記録はローゼマイヤーが去年の10月に樹立した記録を塗り替えるものだったからだ。

第4章 雨と霧

……ローゼマイヤーは私より10歳年下で、27歳になる。

私のように、最初から自動車のレースに参加したわけではなく、元はオートバイのレーサーだった。10代の頃からオートバイ・レースに参加し始めた彼は、レースを始めてたった3年でドイツ・チャンピオンに輝く。それから彼は4輪のレースに転向し、1935年アウト・ウニオンからデビューした。

彼が初めて乗ったマシンはあのPヴァーゲンだった。多くのベテランが乗りこなせなかったこのマシンを、ローゼマイヤーだけは初めて乗った瞬間から手足のごとく操った。

ポルシェ博士は自分のマシンを誰よりも早く運転するローゼマイヤーを絶賛した。こうしてローゼマイヤーは、ルーキーながらアウト・ウニオンのトップドライバーとしてグランプリ・レースを戦い、メルセデスを駆る私と死闘を演じることになった。

彼は速かった。全く、4輪の経験がほとんど無いなんて信じられないほどだった。

雨のニュルブルク・サーキットで行われた1935年のドイツ・グランプリでは、最終周最終コーナーで私が彼を抜いて辛くも勝利したが、レースの大半はローゼマイヤーがトップを走った。

翌1936年6月のアイフェル・レンネンのレースでローゼマイヤーは大雨と深い霧の中、イタリアの英雄ヌヴォラーリに競い勝って優勝。その勢いのまま昨年と同じくニュルブルクで行われるドイツ・グランプリに出場した。

この日もまた雨だった。山道を利用して作られたニュルブルク・サーキットは霧をまとってレーサーたちを待ち構えていた。

ニュルブルク・サーキットは1周22キロメートル、170もあるコーナー、高低差88メートル、1周を走りきるのに10分以上かかるという、世界屈指の難コースだ。私はこのサーキットを得意としていたが、それでも雨と霧の中、全開でここを走り抜けられるかどうか、自信が持てなかった。

他のレーサーたちも同じ思いでいる中、1人不敵に笑っている男がいた。ローゼマイヤーだった。

彼は雨や霧のレースを得意としていた。私も雨のレースが得意で「雨天の名手」の異名を受けていたが、彼はそれに対し「霧の名手ネーベルマイスター」と呼ばれていた。その名の通り、私と戦った去年のドイツ・グランプリも、ヌヴォラーリに勝ったアイフェル・レンネンのレースも深い霧に覆われていた。

そしてまた霧。ローゼマイヤーは既に、自分の勝利を確信していたのだろうか。

レースのスタートと同時にローゼマイヤーは霧の中に飛び込んでいき、私を含め、他の誰の追随も許さなかった。そして3周目、彼は1周9分56秒4というコース新記録をうち立てるのである。史上初めて、この難コースで10分の壁が破られた瞬間だった。

圧倒的大差でこのレースに勝利したローゼマイヤーは、その後4つのグランプリを立て続けに制し、私から1936年ヨーロッパ・チャンピオンの称号をもぎ取ったのである。10歳も年下の、しかも4輪に乗ってまだ2年目、レースの世界に身を投じて僅か6年目の男が、である。まさに天才の登場であった。

[下に続く]

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?