貴方が行っている判断は、ほんとうに自立した意識を持つ貴方自身のものですか?

心の問題ですが、今回は少し毛色の違うテーマです。

何時だったかはっきりした記憶がもう無いのですが、恐らく20年以上前、ハーバード・ビジネス・レビュー(HBR)という雑誌で「貴方は残念ながら倫理的な人に慣れない可能性が高い。それも原理的に」というような文章が載ってました。その理由は、人間の記憶は「連想」でつながっていて、例えば「日本人」という単語の最初のインプットが誰かの「日本人は眼鏡で出っ歯で小男」なんて発言だったりすると、「日本人」「眼鏡」「出っ歯」「小男」という各単語が頭の中でつながってしまい。日本人と聞いただけで、それらを無意識に思い出してしまう。しかし、そんなことに罪悪感を持っても仕方がない。それは人間の記憶の原理なのだから…。というような話。

HBRと言えば、彼らが前提とする人間観は合理主義の権化みたいな「経済人」(だからMBA理論は役に立たない)と思っていたので、かなり意外な感じを持ったのでよく覚えています。これが行動経済学のはしりだったのかも知れません。

今回の話はその行動経済学でノーベル経済学賞を取ったダニエル・カーネマン氏の著作「ファスト&スロー」がベースです。

行動経済学と言うのは、それまでの経済学モデルに(特に認知に関する)心理学的事実を組み込んだものですが、簡単に言えば「(合理的な)経済人」をもう少し拡張して、これまでは捨象されていた一見非合理に見える人間の判断や認知も取り込んだものと言えます。以下で、「ファスト&スロー」の記述を参照しつつ説明します。

(1)「人間の思考に関わる2つのシステム」というモデル化

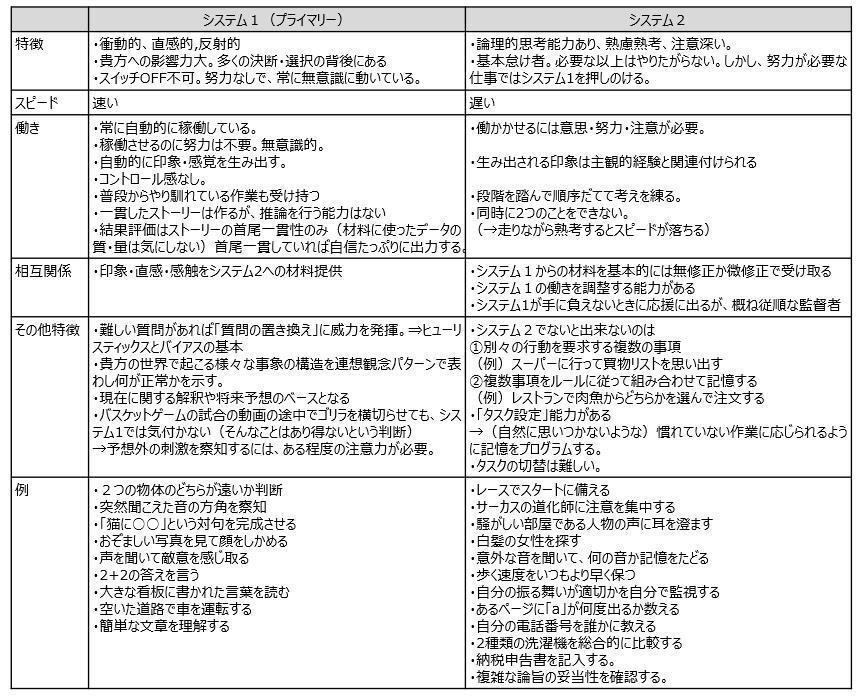

・基本は、脳に2つの思考システムを想定していて、それぞれ「システム1」「システム2」と呼ぶ。

・システム1は、貴方が考えたり行動したりする事の大半を担っているが、物事がややこしくなるとシステム2が動き出す。

・システム1は、同時にいくつもの作業をとても速く行う。外部からの入力に対して知識を総動員して、1つの一貫性のあるストーリーを作り上げる。但し、ストーリーが真実かどうかは重要ではなく、一貫性のみが重要。従って、材料の質や量は問わないし、結果の真実性もはっきりしないが、そんなことは気にしていない(←貴方はこの事にも気付いていない)

・システム1は、動物の生存本能(危機を察知し素早くアクションを起こす)に起因する。常に働いているが、働かせるのに努力は不要。しかし、その分意思によるコントロールは効かない。

・システム2は、熟慮熟考型で遅い。段階を踏んで順序だてて論理的に思考できる。とはいえ、思考のほとんどをシステム1に任せるような基本的に怠け者。システム1が忙しくなったら働き始るが、その場合システム2の思考材料はシステム1が提供する。そしてシステム1から提供されるストーリーをたいていはそのまま受け取ったりする。システム2を働かせるには努力・注意が必要だが、その分意思によるコントロールが可能。つまり、システム2については、貴方は意識している。

・2つのシステムの協働により、努力を最小化しつつ成果を最大化する仕組みが出来ているわけです。しかし一方で、システム1がプライマリーであることが、バイアス、錯誤、誤認知、予想外れを生む。

(2)システムを2つに分けることで、どのような効果が説明できるか(それは主にシステム1による効果で、貴方は意識すらしてない)

■プライミング効果:貴方の判断は先行刺激(=プライム)の影響を受ける

例①)虫食い単語の「SO*P」を見せると、「食べる」という単語を見聞きした後では「SOUP」と思わず反応し、「洗う」という言葉の後では「SOAP」と思わず反応する。

例②)老人を連想する言葉を聞いた後では、無意識に歩行速度が遅くなる。

例③)学校が投票所の場合は教育補助金増額案への賛成票が増える。

例④)無人販売で料金箱の上に「眼」の写真か「花」の写真を隔週で貼ると、「眼」の週の代金投入率が高い。

例⑤)お金のプライムを受けた被験者は自立性が高まり(→難問に粘り強く取り組む)、利己心も高まった。

概念や言葉だけでなく、意識すらしていない出来事がプライムになる事もある。つまり、

システム1は貴方をコントロールしているのに、貴方は気付いていない。

システム1が供給する印象は、往々にして貴方の確信に変わる。

システム1が送り出す衝動は、往々にして貴方の選択となり、行動となる。

システム1には確たるモデルがあって、今起きていることがありふれたことなのか、滅多にないことなのかを瞬時に判断・評価する。

でもこれらの作業は貴方が意識しないところで急速に実行されている。

⇒貴方が行っている判断は、ほんとうに自立した意識を持つ貴方自身のものと言い切れますか?

とは言え、システム1はだいたい正しい直感的判断を素早く提供してくれます。しかし、系統的なエラーをしでかすこともあるので要注意。

※これについては「強調しすぎた(^^;)」という反省を当のカーネマンが後に語ったという話があります。

■アンカリング効果

・ある未知の数値を見積もる前に何らかの特定の数値を見せられると、見積もる数字がそれに引っ張られる。

例①)「ガンジーが亡くなった時は何歳でしたか?114歳以上でしたか?」と聞かれたらm「35歳以上でしたか?」と聞かれる時より、はるかに高い年齢を答える。

例②)住宅を買う時も、高い提示価格の方が立派に見える。「騙されないぞ!」と思っても無駄な抵抗に終わることが多い。

■認知容易性

例①)「記憶の錯覚」:なじみ

見覚え、聞き覚えの感覚は、単純だが強力な「過去性」を持つ。

→以前見かけた単語は以後見つけやすくなり、見つけやすくなる、

→認知が大幅に容易になるのでシステム1が簡単に拾ってしまう。もちろん貴方がそれと気づかぬ間に。

例②)「真実性の錯覚」

聞き慣れたことこと、何度も繰り返されたことは真実と混同されやすい。(単純接触効果)

→説得力のある文章を作る原則は、「認知負担を減らす。難解な言葉は使わない。簡潔に、格言風表現や韻文も活用。」とか「印刷する、それも見やすく。(中間色は見辛い)」とか。

⇒これらは決して「邪道」ではない。システム2を稼働させると認知負担を感じさせるのでそれを避けることが重要。

■錯覚:

問)「モーゼは何組の動物を箱舟のせたでしょうか」

答)ゼロ。乗せたのはノア。

→この文脈でモーゼが出てきても驚かない。どちらも旧約聖書に登場する同じような男性老人で、似たような字数の名前で、似たような役割なので、システム1は無意識のうちにモーゼと箱舟の関連を探してしまう。貴方はそんなことを気付かないまま、モーゼが動物を箱舟にのせた前提で答えてしまう。

→モーゼが夏目漱石ならこんな錯覚は起こさないはず。正常でない現象は驚くべきスピードでひそやかに感知される。もちろん貴方がそれと気づかぬ間に。

■因果関係:

・人間は因果関係の印象を受けやすく出来ている。

例)単なる△と○という図に少しストーリー性を感じさせる動きをつけた動画を見せると、単なる図形に意志や感情を感じる。(例えば△が○をイジメて追いかけているような動画)

⇒何かの主体を見つけて人格・意志を持たせる傾向がある。一歳の乳児でもいじめる側といじめられる側を区別できる。

■結論に飛びつく

・システム1は、明示的な文脈が無い場合は(自分に経験に照らして)一番ありそうな分脈を生成する。貴方は他の解釈が存在する可能性すらも気付かない。

(例)”Ann approached the bank.”

この"bank"は銀行か川岸か?貴方はすでに勝手に無意識に判断してしまっているはず。

■確証バイアス:自分の考え・信念を裏付ける理論や情報だけを、積極的に集めてしまう傾向

・「白い魚がキャンディを食べている」みたいな言明でも、(例え無意味に思っても)システム1は、まず信じようとする。そして、その状況をうまく説明しうる解釈を組み立てようとする。

→ここで、信じないという行為はシステム2の働きであるが、システム2が他のことにかかりっきりの時は、システム1により、私たちはほとんど何でも信じてしまう。

→しかし、システム2ですらも自分が肯定する信念の証拠を意図的に探して判断しようとすることがある。

つまり、発生確率を過大評価してしまう。学者も同じらしい。「保身」でなくても起こってしまうようです。

■ハロー効果:ある人のすべてを、自分が確かめていない点も含めて好ましく思う傾向

・第一印象で抱いた感情を元に解釈が左右されやすい。

例①)どちらの人の方が好ましいか?

太郎)頭が良い、勤勉、直情的、批判的、頑固、嫉妬深い

次郎)嫉妬深い、頑固、批判的、直情的、勤勉、頭が良い

多分、太郎を選ぶでしょう。

⇒人物描写ではその人の特徴を表わす言葉の並び順は重要である。

例②)最初の論文が高評価の時、同じ著者の次の論文も最初の論文の高評価に引っ張られて評価を高めてしまう。

⇒システム2は怠け者なので、偽の一貫性が認知容易性を生んで、それを受け入れてしまう。

(3)ヒューリスティック

■システム1による質問の置き換え

・オリジナルの質問が難しい場合は、システム1はまず、関連するがより簡単な質問(ヒューリスティック質問)に置き換えて、その答えをオリジナルの質問の答えにしようとする。

・どんな質問にも、その方法で何らかの答えようとするが、根拠や証拠は説明できない。

■ヒューリスティックの代表例

1)利用可能性ヒューリスティック:利用しやすい経験・記憶に頼って判断をすること。

・利用可能ヒューリスティックスでは、置き換える際に思い浮かびやすさで判断する為、系統的エラーにつながりやすい。=バイアスが大きい。

例①)注意を引く目立つ事象は記憶から呼び出しやすい。→セレブのスキャンダル

例②)世間の耳目を集める事象は一時的にそのカテゴリーの利用可能性を増大させる。→飛行機事故

例③)個人的に直接経験したことは思い出しやすい、→夫婦の各自の家事への貢献度は合計100%を超える。自分の貢献度が高めに出る。

例④)報道によって判断が歪められる。ニュースは新奇性があるとか感情に訴えるのでバイアスがかかる。

滅多にない出来事(例:集団食中毒)は過大な注意を引く。

・どっちの方が死亡者数が多いか?

脳卒中vs事故(正解は脳卒中が2倍)

竜巻vs喘息(正解は喘息は20倍)

雷vs集団食中毒(正解は雷が52倍)

病死vs事故死(正解は病死が18倍)

糖尿病vs事故死(正解は糖尿病が4倍)

・特に報道からは影響を受けやすい。日本でもダイオキシン、酸性雨ってどうなったのだろう?その内COVIDなんかも(^^;)

2)感情ヒューリスティック:自分自身の感情を基準に判断すること。

例①)現在の株価の割安感ではなく、投資責任者の好き嫌いで投資先を判断する。

→「フォードの株価が割安か?」は難しい問題だが、「フォードの車が好きか」は簡単な問題。簡単な方に置き換えてしまう。

例②)好みの党派と言う理由だけで主張に賛同する。

3)代表性ヒューリスティックと基準率

「バスケットボールの選手は背の高い人が多い」「NYタイムズを読んでいる人は学歴が高い」といった必ずしもそうとは言えない無意識の判断。

例①)「ある学生の専攻は何か?」という質問の中に、その学生のプロファイルとして、(必ずしも専攻とは直接関係ない)あるステレオタイプを想起させる記述を入れると、それに引っ張られて、基準数(全学生の専攻別比率:統計)を無視して、その学生の専攻を判断してしまう。

→確率判断は面倒なので、類似性判断に置き換えてしまった。

⇒確率判断する時に、基準率や証拠の妥当性を無視すると誤りを犯す。基準率から入って、その他の情報で少しだけ±を調整していくことが重要。 但し、ステレオタイプは一面の真実を表わすこともあるが。

例②)起こりそうにない事象の発生確率を過大に見積もる

「NYの地下鉄でNYタイムズを読んでいる人は博士号を持っているか?」代表性ならYESと思ってしまう。

→NYで地下鉄に乗っている人は圧倒的に大学を出ていないはず

(4)統計を考慮しないシステム1が犯しやすい間違い

■少数の法則

・標本サイズが小さければ標本誤差も大きくなり、極端なケースも出やすい。

→翌年標本を取ったら、また話が変わることが多い。

→心理学者は標本サイズを自己流で決定している(一般的に小さすぎる)

・システム1はあまり疑わないし、システム2は疑う能力はあるがサボリであるので、ハロー効果で知ったかぶりしてしまう。(前述)

・何らかの規則性(例:コイントスで表が続く)が見えると、システム1は原因を知りたがる。ある規則性は偶然ではなく、何らかの因果関係か、誰かの意志だと考えてしまう。 人生で遭遇することがランダムとは認めたくない傾向があり、偶然とあきらめきれずに、無駄な原因究明をすることも多い。

・標本サイズはある程度大きく取らないと、ランダムは変動を意味ある偏りと捉えてしまう。

例①)ゴルフでも賭けでも仕事でも、上出来の日もあればダメな日もある。

例②)円周率はランダムな数字の並びと一般に信じられているが、6個同じ数字が並ぶ箇所が知られている。762桁目から始まる「9」(ファインマン点)、193,034桁目から始まる「9」、222,299桁目から始まる「8」等々。

■平均への回帰

「失敗を叱る方が、能力向上を褒めるより効果的」か?

例①)ある教官の経験則では、「誉めると次はうまく行かないことが多いが、叱ると次はうまく行くことが多い」

→しかし、多くの場合訓練生の出来がランダムに変動しただけではないか?

→下手の次は、教官が何もしなくても上手く行くことが多いのではないか?

⇒ランダムな変動に因果関係を無理やり当て嵌めていないか?

平均回帰はどこにでもある現象だが、その説明に的外れの因果関係を当てはめる人が後を絶たない。

例②)「夫婦間の知能指数の間に完全な相関関係が認められない」=「非常に頭の良い女性は自分より頭の悪い男性と結婚する」

⇒2つの変数の相関が不完全な時は、必ず平均への回帰が起る。

⇒単なる相関関係を因果関係と取り違えていないか?それは、システム1が常に因果関係で処理したがるのが原因。回帰を見つけるとシステム1は、どうしても原因を探し始めてしまう。誰も求められない

(5)最後に

・他にもこんな「あるある」的な事例や実験結果が「これでもか~」と言うぐらい「ファスト&スロー」には出てくるのでお勧めです。当初行動経済学は従来の経済学への批判的に発展したそうですが、今や経済学本流の一部になっています。何となく、ニュートン力学が相対性理論になって量子力学に拡張していく物理学の流れに似ている気がします。

・システム1はわずかな手元情報から急速に結論に飛躍する。辻褄が合っていれば良しとする。手元情報の質と量はほとんど考慮されない。もちろんストーリーが真実とは限らないが、過剰な自信を持っている。

・それは貴方が意識しないところで、貴方の努力なく、最高速度で行われしまい、往々にして判断の根拠はない。予測とはそんな感じで行われている。

・現実の世界は様々な複雑な要因や力関係の相互作用によって規定されるのであって、そこでは偶然が大きな役割を果たし、予想不能な結果をもたらす。 「レーガンが強硬な姿勢で臨んだからソ連が崩壊した」と単純ではない。

論理的な正論が否定されたり受けなかったりすることが良くあるが、こういうことも絡んでいるかもしれない。人間の認知能力の限界を知って謙虚に生きるようにしてはどうかと思いました。