Next Career Lab. #7 -Facebookはなぜメタバースなのか,マルイの正体,難しいことを簡単に伝える,転職は仕事を辞めてから?etc

Next Career Lab.(ネクストキャリアーラボ)は「次のキャリアの"一手"を考えるメディア」です。

キャリアを考えるヒントをお届けして、みなさんとキャリアの攻略法について考えていきたいです。

本記事の内容は次の通りです。

1. Biz Update

2. 決算から読み解く業界動向

3. 失敗を語ろう

4. 質問コーナー

5. 今週のオススメ本

6. 雑談&コラム紹介

Next Career Lab. について詳しく知りたい方は⬇︎の記事からどうぞ。

それではいきましょう!

1. Biz Update - フェイスブックがメタバースに力を入れる理由 -

今週は#1に引き続き「メタバース」に注目です。

メタバース【metaverse】

《meta(超越した)とuniverse(世界)の合成語》インターネット上に構築される仮想の三次元空間。利用者はアバターと呼ばれる分身を操作して空間内を移動し、他の参加者と交流する。

weblio辞書より引用

いよいよ、Facebookがメタバースに本腰です。社名をフェイスブックから「Meta」に変更することも発表されました。

また、Facebookは10/25に発表したQ3の決算発表の中で、メタバース構築に今年だけで約1兆1,400億円を投資することを発表しました。

ザッカーバーグはアナリストに対し、「当社の目標は、次の10年間で、メタバースが10億人に利用され、数十億ドルの取引が行われるようにすることだ」と述べた。

記事中より引用

Facebookは「10年」という長期目標としてメタバースをFacebookのような"社会インフラ"にすることを計画しています。

この動きには、大きく2つ理由があると見ています。

① 若いユーザー層を獲得する

② Facebookの広告収入に依存したビジネスモデルからの脱却

今はさまざまなSNSがありますが、Facebookはとりわけ若年層(特に10代)のユーザー数が少ないサービスです。

上のデータは、総務省が1,500人を対象に行なったSNSの利用率に関する調査結果です。(Social Media Lab より引用)

10代では「約20%」、20代では「約35%」という数字になっています。

例えばTwitterは10代、20代の利用率が「約70%」という結果と比べると圧倒的に低いことがわかります。

勝手なイメージですが、特に日本では「Facebookはおじさんが使っているもの」というイメージが強い気がします。

(総務省の元データも貼っておきます。)

そして、もう1つの理由となるのが広告収入に頼ったビジネスモデルからの脱却です。

Facebookのビジネスモデルは、GAFAMを構成する他の会社と異なり、広告収入が売上の約98%を占めています。

(Visual Capitalist 2019年実績 より引用)

GAFAMの中でもこの売上構造は異質ですが、広告収入に頼り切ったモデルが崩壊寸前なのではと推測することができます。

最近、元従業員により内部告発によりFacebookの企業倫理が問われる事態に発展しています。

広告によって稼ぐモデルである以上、PV数を稼ぐことは必須です。

しかし同時に、SNSの悪用を防ぐことにFacebookができることがあったのではと追及が進んでいます。

Facebookにとってはかなり厳しい状況の中で、巻き返しを狙う一手が「メタバース」というわけです。

Interbrandが発表した「世界ブランドランキング」においてもFacebookはTeslaに抜かれ、17位に終わりました。

圧倒的な影響力で世界を牛耳ってきたGAFAMのバランスがついに崩れてしまうのか、それともFacebookがまた世界の頂点に返り咲くのか。

今後の動向に引き続き、注目です。

ちなみに日本のブランドランキングも参考になるので貼っておきます!

以上、今週のBiz Updateでした!

2. 決算から読み解く業界動向 - ○I○I(マルイ)の本当の正体 -

今週はコロナ禍での影響が大きい「百貨店業界」に注目です。

■ 百貨店業界の概況

百貨店業界は「約4兆2,000億円」の市場規模であり、プレイヤーには以下のような会社があります。

[ 2020年 売上高ランキング ]

1. 三越伊勢丹ホールディングス / 8,160億円

2. J.フロント リテイリング(大丸・松坂屋) / 7,662億円

3. エイチ・ツー・オーリテイリング(阪急うめだ) / 7,391億円

4. 髙島屋 / 6,808億円

5. そごう・西武 / 4,404億円

みなさん、1度が行ったことがあるような百貨店が並んでいるかと思います。

2020年の全国百貨店の売上は「前年比-25%超減」となっていることから、コロナの影響を大きく受けた業界と言えます。

百貨店は売上の全体に占める「衣料品」の割合が3~4割となっているため、コロナ禍で「お出かけ」が少なくなったのも売上減少の要因となりました。

■ 百貨店のビジネスモデル

百貨店のビジネスモデルは、ブランドなどから商品と販売手数料を同時にもらい、消費者に販売するモデルが基本でした。

これは「売り上げ仕入れ」方式とも呼ばれ、仕入れと同時に売上が上がるので百貨店に有利なモデルですが、百貨店の"集客力"の高さがあるために成り立っていたモデルでした。

しかし、最近は百貨店の集客力が下がっているためブランドが撤退することが多くなりました。

そのため"場所貸し"へとビジネスモデルを変える百貨店が増えています。これを「定期借家契約」ともいいます。

コロナ禍で人手が減ったり、オンラインショップでの買い物が一般的になっていることなどからも、百貨店業界は今後も厳しい状況が予想されます。

インバウンド需要や、国内客が回復するまで、この状況は変わらないでしょう。

■ ○I○I(マルイ)のビジネスモデル

ここで「マルイのビジネスモデル」について触れたいと思います。

(地方から上京した人は漏れなく「オイオイ」と読んでいたはず)

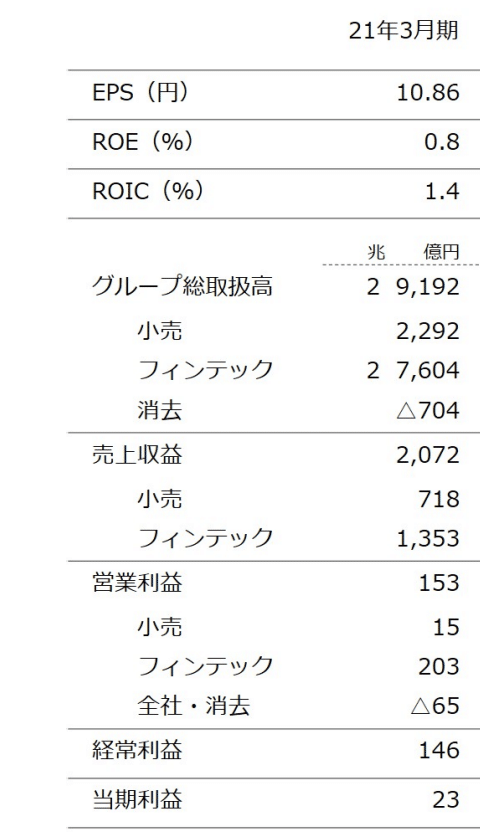

マルイは小売事業の2020年度売上高は約720億円と業界の中で上位でないのですが、グループ全体では約2,070億円と一気に跳ね上がります。

実は、マルイは小売事業のほかに「収益の柱」を持っています。

それが「フィンテック事業 (エポスカード)」です。

実際にマルイに行くとわかるのですが、1階の入り口を入ってすぐのところに必ずエポスカードの入会特典の広告や、手続きするブースがあります。

マルイグループの売上高の約7割を占めるのが、このカード事業によるものです。

(2021年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) より引用)

色合いの違う事業を持っていると、周りの状況に合わせて注力事業を変えることができるので、ビジネスモデルとして秀逸だと思います。

このコロナ禍において、マルイはフィンテック事業をさらに拡大することに集中することが予想されます。

百貨店というくくりにいながら、最も稼いでいるのは「金融事業」であるマルイの今後の動きに注目です。

少し話は変わりますが、マルイに「金融」のイメージを持っている人は多くないと思いますが、このような企業の正体が見えるのも決算書を読む面白さだと思います。

最後は感想のようになってしまいましたが、今週の業界動向はここまで!

3. 失敗を語ろう - 難しいことをわかりやすく伝える技術 -

今週の失敗を語ろうのコーナーは、「働き方」についての失敗談です。

私は今、コンサルタントとして働いていますが、コンサルの仕事は「難しいことをわかりやすく伝える」仕事だと思っています。

どういうことか説明します。

コンサルは、企業や社会の複雑で難しい問題を解決することが仕事です。

そのために、専門的な知識やスキルを使ってなんとか問題を解決しようと取り組んでいます。

最終的には、クライアントが抱える問題を解決することができればミッション達成となりますが、そのためには"解決策を理解してもらう"必要があります。

なぜならコンサルだけで問題を解決できるケースは少ないからです。

クライアントにも協力してもらって問題解決を進めるために、今何が起きていて、原因は何で、解決策は何か、という一連の情報を理解してもらう必要があります。

少し前段が長くなりましたが、私はコンサルに転職したての頃、このことを180°勘違いしていました。

コンサルは、専門用語や横文字を並べて、インテリ風に颯爽とプレゼンテーションするようなイメージを持っていました。笑

つまり、自分の知識をみせびらかすようなスタンスでマウントを取るのが正しいやり方だと思っていました。

しかしこれは全く違いました。

実際にコンサル会社に入ってみると、経験の長いコンサルタントの話を聞くと、1つ1つの話がすんなりと頭の中に入ってくることに気がついたのです。

専門用語を使うことも、マウントを取ることもなく、平易な言葉を使いながら、物事の本質を捉えた話をしていました。

この「難しいことをわかりやすく伝える」という技術はとても難しい技術です。

私は今でも四苦八苦しながら、どうしたらうまく伝えることができるかを考える毎日です。

ただ、自分なりに意識している3つのポイントがあります。

まとめると以下のような感じです。

① 例える - 身近な状況を使ってイメージさせる -

② 整理する - 順を追って段階的に理解させる -

③ 言葉を選ぶ - 誰にでもわかる言葉を使って説明する -

例える、整理する、言葉を選ぶ、の3つです。

「例える」ことで話に親近感や臨場感を持たせることで、自分ごと化して話に興味を持てるようにします。

そして「整理する」ことで、上から順に段階的に話を理解していくことができます。

最後に、「言葉を選ぶ」ことで誰もが同じ目線で話を進めることができます。

まだまだ実践できていない時もありますが、もっとわかりやすく伝えられるようにこれからも精進あるのみです。

【今日のポイント】

わかりやすく伝えるためには、「例える、整理する、言葉を選ぶ」こと。

自分が話したいように話すのではなく、相手に受け取ってもらえるように伝えることが大切。

4. 質問コーナー - 転職活動は今の会社を辞めてからやるべき? -

今週の質問コーナーはこちらです!

転職するときに、会社をやめずに転職活動をするのか、一度やめてしまって転職活動に集中するのか、というのは誰もが迷うポイントの1つだと思います。

この質問に対する私の答えは以下とおりです。

次の仕事が決まる前に辞職するのはオススメしません。交渉材料として不利になる可能性が高いからです。それと、仕事がない状況のプレッシャーは考えると、判断を誤る可能性も高くなるでしょう。 #Peing #質問箱 https://t.co/z5doxZxarT

— masa|Next Career Lab. (@masa_cons) July 6, 2021

結論としては「次の職が決まる前に辞めない方がいい」と考えています。

ポイントは2つあります。

① 「無職」という状態が交渉を不利にする

② 会社選びの「基準」がブレるリスクがある

1つ目は「無職」になることで応募先の企業との交渉で不利になる可能性があるからです。

転職先と労働条件を交渉するときは、必ず現職の会社との比較をします。

「今の給料よりも●●%アップ」とか、「今よりも残業時間を●●時間減らす」なんかのように、今の数字を基準にして良い条件を探っていく方法が一般的です。

このことから、仮に無職になってしまうと、今の条件が無くなってしまうのも同然なので、応募先の言い値に従うしかなくなってしまいます。

そして2つ目は、会社選びの基準がブレてしまう危険性があることです。

転職活動は「やってみてもダメな場合」があると思っています。

タイミングが悪かったり、スキルが足りなかったりすると時期をずらして再挑戦した方がいいというケースも当然あります。

そんなときに会社を辞めてしまっていると「ずっと無職では入れないからとりあえず決めよう」と考えてしまうはずです。

十分な貯金があったり生活に余裕があるとまた違うかもしれませんが、無職の期間が長くなると、それ自体が転職活動に悪影響となる可能性もあります。

たしかに、働きながら転職活動をするのは大変なこともありますが、なんとか定時で仕事を終わらせて、転職活動を地道に続けることをオススメします!

こんな感じで答えていくので、随時質問お待ちしています!

みんなからの匿名質問を募集中!

— masa|Next Career Lab. (@masa_cons) September 22, 2021

こんな質問に答えてるよ

● 転職あるある教えてください…

● 在職中に転職活動しようとすると…

● 行動力ってどうやったら身につき…

● 転職、または退職を決意した瞬間…#質問箱 #匿名質問募集中https://t.co/21kHFE9z8D

5. 今週のオススメ本 - エッセンシャル思考 -

今週紹介する本は、シリコンバレーのコンサルティング会社 THIS.Inc CEOのグレッグ・マキューン著作の「エッセンシャル思考」です。

この本で書かれていることは、サブタイトルにあるように「最小の時間で成果を最大にする」方法です。

本の冒頭で以下のことが書かれています。

エッセンシャル思考になるためには、3つの思い込みを克服しなくてはならない。

「やらなくては」「どれも大事」「全部できる」- この3つのセリフが、まるで伝説の妖女のように、人を非エッセンシャル思考の罠へと巧みに誘う。

『エッセンシャル思考とはどのようなものか』より引用

仕事でもプライベートでも、ついつい後先を考えずに予定やタスクを詰め込みすぎてしまうことありますよね。

この本ではそのような考え方を「非エッセンシャル思考」と呼んでいます。

「誘われたから参加する」「頼まれたから代わりにやる」「周りの目を気にしてついつい流されてしまう」

こんな状況は誰でも経験したことがあると思います。

なんでもできると信じて、あらゆることに力を使う状態(=非エッセンシャル)でいると、本当にやりたいことに時間を割くことができず、成果を最大にすることはできない、というのが本書のスタンスです。

エッセンシャル思考とは、まさに「より少なく、しかしより良く」を追求する生き方だ。

『より少なく、しかしより良く』より引用

エッセンシャル思考の考え方では、「選択」と「捨てる」ことを重要視しています。

自分がやることは自分で選ぶ、そして選んだもの以外は全て捨てることがエッセンシャル思考を実現するために必要だと言います。

このほかにも、仕事ができる人ほど非エッセンシャルな状態になってしまう理由や、成果の80%は20%の努力に起因するパレートの法則など、目から鱗の情報が盛りだくさんです。

最小の時間で大きな成果を出したい人にはオススメの本なので、ぜひご一読を!

6. 雑談&コラム紹介 - 知っていることとできることの差 -

最後は雑談のコーナー!

今週はすこしタメになる雑談です。知っているけどできていないことありませんか?というお話です。

知識として見たり聞いたりして知っているんだけども、実際に行動まで落とし込めていないことってたくさんあると思います。

例えば読書をする人は、本を読むことでたくさんの知識を得ることができますが、実際の行動できてないことってありますよね。

この原因は、知っていることからできるまでの道のりが長いからだと思います。

「知っている」から「できる」までには少なくとも4つの壁があります。

それぞれの壁は以下のような意味合いです。

① 行動の壁 : 実際にやってみること

② 気づきの壁 : やってみて初めてわかること

③ 技術の壁 : 気づきでわかった問題を解決すること

④ 習慣の壁 : できたことを続けること

こうやってみると、なかなかハードな道のりだとわかります。

単純に情報を知るだけでは、絶対に実際の行動には定着しないんですよね。

今の時代はとにかくたくさん情報が溢れていて、なんでも知っているような気分になりますが、実際にできることはかなり少なくなります。

着実に自分ができることを増やしていくためにも、どんな情報を得て、できるようになっていくべきなのか、というのは日々見直していきたいことです。

7. 終わりに

今週もここまで読んでいただき、本当にありがとうございました!

さらに良い情報をお届けできるように、コメントなど頂けましたら次回作も気合が入ります。

Twitterでも少しずつ発信しているので、気軽にフォローお待ちしております!

NEXT CAREER LAB(ネクストキャリアーラボ)はじめます。

— masa|Next Career Lab. (@masa_cons) September 19, 2021

ニュースレター的なマガジンで、毎週日曜日18時に更新予定です!キャリアについて考える"きっかけ"を提供していきます。#NextCareerLab で記事が見れます。

詳細を知りたい方は⬇︎の記事からどうぞ。https://t.co/1dUJNsrEo5

明日からいよいよ11月。1年は早いですね〜...

悔いのない1年になるように今週も良い1週間を!

この記事が参加している募集

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?