野津田山 死の彷徨 2019アウェイ町田

野津田(のづた)山は、東京都と神奈川県の境界部に位置する山であり、日本百名山の一つ。

FC町田ゼルビアのホームスタジアムがあり、サッカー観戦のため登山を試みたサポによる遭難事故が後を絶たない。

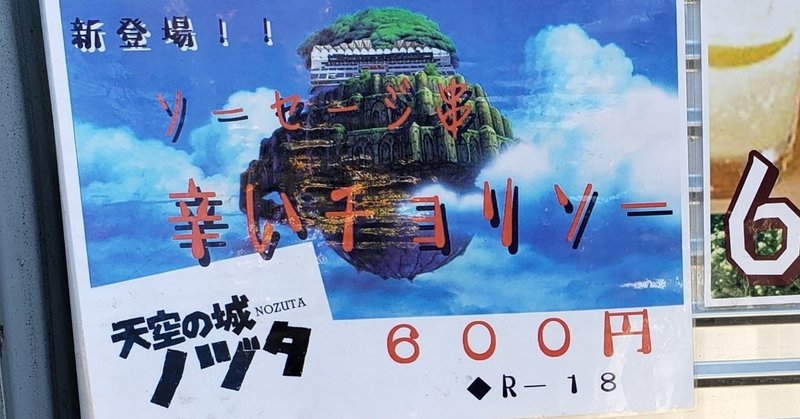

山頂のスタジアムは「天空の城」とも呼ばれている。野津田山の八合目以上は、とある王族の末裔が所有している。そのため山頂部の県境が確定しておらず、東京都と神奈川県のどちらに属するのか議論が紛糾する。

(民明書房刊 『町田は東京か神奈川か』より抜粋)

もし面白かったら、SNSで拡散にご協力いただけるとうれしいです。より多くの人が読んでくれることが作者の希望です。

著者 円子 文佳(まるこ ふみよし)

Twitter https://twitter.com/maruko2344

序章

令和元年11月15日。空は暗かったが隊には活気が横溢していた。整列が終わったのは、予定通り六時であった。

翌日に、柏レイソルはJ2第41節、アウェイ町田戦を控えていた。勝てばJ2優勝とJ1昇格が決まる試合であった。

午前六時五十五分、隊は新宿駅を発った。ここから先は小田急線での移動であった。町田駅までは快速急行で31分であり、車内も空いており、ほとんど移動に悩まされることはなかった。

町田駅でバスに乗り換える行程であった。野津田山の麓に到着するバスは「野津田車庫行き」であった。付近の住人に、バス乗り場について尋ねた。

「あれまあ黄色い人、野津田車庫なんかに一体何の用です」

人の好さそうな年長者の町田サポが答えた。

「野津田のスタジアムに登山する計画なのだ」

「登山というと、このバスに乗って終点の野津田車庫で降りて、そこから山を登ってスタジアムに行くということですか」

と町田サポは訊いた。彼は相手が柏サポであっても、ものおじしてはいなかった。

「そうだ、この地図でいう推奨ルート、または非推奨ルートでスタジアムに行ったことはあるか」

円子は地図を拡げたが、町田サポは地図なんか見向きもせずに、

「そんなばか者は居ねえな」

と言った。

「なにばか者だと」

円子は大きな声を出した。

「スタジアムへの直行バスがあるというのに、なんで山など歩くものですか」

他の町田サポたちも笑った。

円子たちは顔を見合わせた。何か自分たちがとんでもないことをしようとしているのではないか、という予感がよぎった。

第一章 暗雲

その1週間前、会議用テーブルには、OWL magazine中村慎太郎主筆、澤野雅之編集長、峰麻美参謀長など、錚々たる重鎮達が列席していた。

「いままでは、柏がもしJ1昇格したならばという仮定の下に話してきた。しからば、その蓋然性は如何と問われるならば、J1昇格は既に仮定の段階を出でて、いまは、昇格の時期が速いか遅いかの問題になっていると言うべき状態である」

2019年J2リーグにおいて、円子のサポートチームである柏レイソルは勝利を重ね、J1昇格を目前にしていた。次節の対戦相手は町田ゼルビアであった。

「J1昇格した暁には、広島の山を毫もいとわぬ体力を持ち、大分の渋滞においても尚かつキックオフに間に合う力が求められる。ここからはそのようなJ1サポと同等以上の経験が必要である。OWL magazine主筆として勝手なことを言わせて貰うならば、アウェイ町田戦では野津田山踏破の可能性を試して欲しいということである」

中村主筆の檄が飛んだ。早い話が、PVや購読者数を伸ばすための企画として、町田の山を登山せよ、ということである。

「野津田山が危険なことは承知している。これは編集部命令ではない。あくまでも、主筆としての希望である。命令の段階に至るまでの主筆の私案だと思ってもらってもいい。登山とは如何なるものか、野津田とは何物なのか、その真実の姿を、提示してもらえればいいのである」

中村主筆はそこで言葉を切って、やや語気をやわらげて言った。

「円子氏も、山についてはなかなかの権威者だそうだな」

主筆からの直接の言葉であったから、円子は椅子をうしろに跳ね飛ばすような勢いで立ち上がった。

「はっ、権威などとはとんでもないことであります」

と答えた。

「冬の野津田山を歩いてみたいとは思わないかな」

この問いは主筆自らが、直接命令したも同然であった。

「はっ、歩いてみたいと思います」

第二章 彷徨

野津田車庫までは舗装された道路だったが、そこから先は獣道であった。

隊員たちは暢気だった。「町田は19位だから楽勝だ、今日勝って優勝を決めよう」とか「山頂のスタグルではカレーが美味いらしい、来年は来られないから今年のうちに食べようぜ」などと軽口を叩きながら歩いていた。

しかし山に入り、標高が上がり、天候はすぐに荒れ模様になった。気温もみるみるうちに低下した。円子は、中村主筆に頼まれて登山を始めたものの、この分ではスタジアムまで行くのは無理かもしれないと考えていた。部隊は山道を上へと進んだ。

強風のために呼吸が出来なかった。手足の指先の感覚が次第に失われ、顔色が蒼白になり、唇が紫がかっていった。口を利く者はいなかった。

数時間の行進の後、湖に到着したところで、昼食になった。隊員たちはそれぞれの背嚢から昼食用の握り飯を出したが、凍てつくような寒さのため握り飯は石のように凍っていた。ゲーフラの棒で割って食べる者がいた。こんなものが食べられるかと投げ棄てる者もいた。

「天候の急変と装備の不足により、おそらく野津田登山は不可能であります」

円子は主筆にSlackを送った。しかしながら、無情にも続行を伝える命令が返って来た。

「ただいま円子は登山は不可能だと言ったが、不可能を可能にするのがOWL magazineではないだろうか。われわれ編集部は、予定通りスタジアムに向かうことを望んでいる」

隊は山の中へ、死の行進を始めた。

ほどなくして、天候がさらに悪化した。猛烈な吹雪となり、目を開けていられないほどになった。雪が深くなり、道も見失った。

日が暮れて暗夜となり、これ以上前進は困難と思われた。しかるべきところで露営し、夜明けを待って進路を探すべきだと円子は決心した。

先行していた隊員がその場所を探し当てていた。スタジアムの南方二百メートルほどにある、農村伝道神学校というところであった。小さな小屋があった。隊を二分し、交互に小屋に入って暖を取った。

山頂に着けばスタグルが提供されているという見込みだったため、隊員はみな食料の持参をしていなかった。空腹の隊員は各々、野生の鹿を応援旗の棒で撲殺し、それをベーコンにして食べた。

夜が更けると気温は著しく低下した。

「眠るな、眠ると死ぬぞ」

歌を歌い、互いに身体をぶつけあって暖を取れと命令した。隊員は足踏みをしながらレッツゴー柏を歌ったが、その歌も途切れ勝ちであった。

円子はつぶやいた。

「町田の山を甘く見過ぎていた。装備も不足だった。すべて事前の準備が不足だった。責任は全てこの自分にある。だが、明朝天候が回復すればなんとか麓まで引き返せるかもしれない」

しかし真夜中、中村主筆から再びSlackが来た。

「このままではシート貼りに間に合わない。今すぐ出発すればスタジアムの開門に間に合うはずだ」

円子は主筆の命令に逆らうことは出来なかった。だが午前二時という出発時刻は誰が考えても非常識に思われた。

第三章 死地

極寒の真夜中、隊員は集合させられた。いざ出発の号令が掛った直後に、

「そっちがバレーならこっちはバスケットだ!」

と獣のような声を上げながら、次々と衣服を脱ぎ、藪の中に駆けこんだサポがいた。言葉の意味はわからなかった。周囲のサポたちが引き留めようとしても、想像もできないような力でどうにもできなかった。藪の中で暴れまわり、体中が傷だらけになり、そのまま死んだ。

寒さによる発狂は隊に伝播し、

「俺はリカルドロボを信じる!」

と叫びながら勝手に藪の中に飛び込んで行ったり、

「もういくつ寝るとお正月!」

などと大声を上げながら、周囲のサポにいきなり殴りかかる者がいた。狂ったサポは次々と死んで行った。

農村伝道神学校の敷地は一度入り込んだら出られないほどの深さを持っていた。円子は竹藪をかき分けて前へ進んだが、行きづまって動きが取れなくなった。

吹雪と寒気は時間の経過とともにますます激しくなった。

向こうから、スタジアムへ直行バスで向かったはずのサポ仲間が歩いてきた。極限状態に伴う、幻覚だった。サポ仲間はレイソルのユニを着ていたが見たことのないデザインだった。袖にはJ1優勝を示す金色のエンブレムが付いていた。

「レイソルはいつJ1に昇格したのです」

「今日の町田戦に勝利したからJ1になったのだ」

「優勝ですか」

「そうだ。翌年はJ1でも優勝したぞ」

「それで、自分はどうなったのです」

「円子よ、気の毒だがお前は死んでいたよ」

夜が明けていた。朝日のまぶしさで円子は再び目を覚ました。吹雪により下半身は凍っており、感覚は失せていた。しかし不思議と頭ははっきりしていた。これからどのようになるのかもすべて明瞭に頭の中で整理された。

「おそらくレイソルは無事J1に昇格するだろう。大半のサポも直行バスで野津田に到着するだろう。しかし登山隊は全滅して、そしてクラブには制裁金が課されるのだ」

もし生き残ったとしてもこの責任は免れない。おそらくサポとしても出禁になるだろう。生涯をレイソルに賭けて来た自分が観戦できなくなった場合、いったいなにが残るであろうか。

円子は死ぬしかなかった。手も足も凍っており、動かすことは出来なかった。死ぬための唯一の方法は舌を噛み切ることだった。

血が口の中に溢れた。

……という話はフィクションで、実在する個人・団体・事件などとは関係ありません。町田のスタジアムは登山らしいという噂を聞いて、何となく今回のアイデアを思いついてしまいました。すみません。

実際は、野津田車庫バス停から徒歩15分ぐらいでスタジアムにたどり着くことが出来ます。山道は本文中の写真の通りかなりのインパクトはあるので、一度行ってみてもよいかもしれません。

タイトルからわかる方もいるかと思いますが、今回の文章はこの小説のパロディです。町田で遭難することは普通はないと思いますが、自然を甘く見てはいけません。

本文は以上になります。本文だけで完結した内容になっています。以下はこの日行われた町田戦の試合についての文章です。一応試合内容をふまえて書いてはいますが、上記の旅パートと同じように僕の憶測がそれなりに含まれているのでご了承ください。

OWL magazineは月額700円のウェッブ雑誌です。ご購読頂けると毎月15〜20本の記事が読み放題となります。1記事あたり50円以下と大変お得です。是非ご購読お願い致します。

ここから先は

OWL magazine 旅とサッカーを紡ぐWeb雑誌

サポーターはあくまでも応援者であり、言ってしまえばサッカー界の脇役といえます。しかしながら、スポーツツーリズムという文脈においては、サポー…

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?