Green Olive Tour に参加して知る、知られざる「現代のアパルトヘイト」-イスラエル旅行記

(2020/01 記録、2019/10 旅行、写真はAida難民キャンプの「鍵」のオブジェ)

1948年に建国されたユダヤ人国家の「イスラエル」と、イスラエル建国に伴って家・土地を奪われたアラブ人が住む「パレスチナ自治区」。教科書で習い、誰もが聞いたことのある名前だが、イスラエルに行ったというジャーナリストでもない一般の日本人の話は、そう多くは聞かないだろう。ましてパレスチナ自治区となると、ガザ地区の空爆のイメージがあり、そもそも立ち入れないのではないかと思いがちである。

しかし、イスラエル&パレスチナは、聖地エルサレムに代表されるような世界遺産が数多く登録されている観光地であり、コロナパンデミック前は、外務省発表の危険度3(渡航中止勧告)はガザ地区とヨルダンとの国境という一部に限られ、エルサレム等の主要都市の大半が危険度1(十分注意)であった。また、日本人はビザ不要で簡単に入国できる。ガザ地区以外のパレスチナ自治区、いわゆるヨルダン川西岸も、「Green Olive Tour」というパレスチナ人・イスラエル人達が運営するツアーに参加すると、個人旅行でアクセスするには限界のある同地区を、知識経験豊富な現地ガイドが案内してくれるという。私が住むロンドンから首都テルアビブまで直行便5時間のフライトとあり、聖地エルサレムや死海を見がてら、「Green Olive Tour」に参加してパレスチナ自治区のベツレヘムとヘブロンの1日ツアーに参加してみた。そこで実際に見聞きしたものは、人権がない世界、言うならば「現代のアパルトヘイト」だった。そして、エルサレムのホロコーストミュージアムで、「ホロコーストの犠牲者ユダヤ人が、アラブ人を迫害している」パラドクスにも直面した。人間の負の側面を目の当たりにして目眩を感じつつも、イスラエル人ガイドに指摘され気づいたことは、日本もその遠い地域で行われている「アパルトヘイト」に実は関与していることだった。

(写真1: かの有名な死海が楽しめるのもイスラエル)

1. Green Olive Tourとは

Green Olive Tourは、Green Olive Tours Collective Ltd.という社会的企業が運営するツアーである。イスラエル・パレスチナ地区の歴史・文化・政治状況を深く学べるような1日〜複数日の様々なツアーを展開しながら、パレスチナ人をツアーガイドとして雇い、パレスチナ人宅にホームステイするツアーも実施したり彼らが運営する地元の工芸品店にツアー中立ち寄ったりすることで、パレスチナ人の雇用も生み出している。

ベツレヘム・ヘブロン1日ツアーは、まずエルサレムからスタートした。集合場所でバンに乗り込むと、アメリカ、オーストラリア、ドイツなどから来た他の参加者たちが座っていた。車内で、パレスチナ・イスラエルの衝突の歴史を解説した小さな冊子が配られる。冊子の裏表紙にはこのような問いがならんでいる-「ユダヤ人とアラブ人は聖書の時代からこの地で争ってきたのか?」「なぜ、イスラエル人とパレスチナ人は一つの民主国家で共生できないのか?」。車はエルサレムを抜け、パレスチナ自治区内に入り、パレスチナ人のガイドElabed氏と合流する。パレスチナ人には「移動の自由」がなく、彼らはエルサレムに入るのにも制限があるためだ。

2. 西欧がもたらしたイスラエル-パレスチナ問題

Elabed氏のガイドが始まる。まず、現代のイスラエル-パレスチナ間の紛争は、近代ヨーロッパによってもたらされたものであり、古代から続く宗教争いなどではないという。

19世紀後半、ヨーロッパ内で激しくなったユダヤ人迫害を受け、ユダヤ人達の間で自分たちの国家を持つべきだという「シオニスト運動」が勃興し、祖先が住んでいたとされるパレスチナの地への移住が始まった。

一方、オスマン帝国下のその地には、多くのアラブ人が元々そこに住んでいたユダヤ人と共生していたが、移住してきたシオニスト達は、反ユダヤ主義から自由になるためにも、ユダヤ人だけのコミュニティを形成した。

第一次世界大戦でオスマン帝国が敗戦すると、イギリスが現在のイスラエル・パレスチナ・ヨルダン地域の統治を始め、シオニスト達に領主のいなくなった土地の購入とアラブ人達の立ち退きを許可させた。そしてイギリス自らもアラブ人所有の土地を没収し、ユダヤ人が居住できるように仕向けた。この一連の動きは、アラブ人たちのパレスチナ・ナショナリズム運動も引き起こすことになった。ユダヤ人の移住に対するアラブ人の反乱や攻撃が起こり、1929年イギリスはユダヤ人の土地の購入や移住に対して制限を設けることにした。しかし、シオニスト達はこれを裏切りと感じる。ヨーロッパで反ユダヤ主義が拡大する中、パレスチナはユダヤ人が逃げられる数少ない土地の一つだったからだ。こうしてイギリスは2つのナショナリズム運動の板挟みとなった。

1933年、ナチスが政権を握ると大量の在ドイツのユダヤ人がパレスチナに逃げ込み、それに反対するアラブ人との間で混乱が続き、多くの人が殺された。第二次世界大戦後、ホロコーストの恐怖を生き延びたシオニスト達の勢いは強化され、ユダヤ人たちが大量にパレスチナに流れ込み、アラブ人達の反対運動をさらに硬化させた。

1947年、拡大するシオニストとパレスチナ人(アラブ人)の抗争の結果、イギリスは委任統治を諦め国連に委ねることとし、結果ユダヤ人国家とアラブ人国家に分割する案が国連で採択された。イギリス軍が引き揚げる中、イスラエル・パレスチナ両陣営の抗争は激しくなったが、1948年ユダヤ人はイスラエル独立宣言を行った。これに対してアラブ諸国はパレスチナ人の支援のために軍を派遣し、第一次中東戦争が勃発、750,000人ものパレスチナ人が土地を追い出され、難民となった。国連の呼びかけにより両陣営は停戦し、その際に「グリーンライン」と呼ばれた停戦ラインが引かれた。しかし、この時の話し合いにパレスチナ人が呼ばれることはなく、グリーンラインも当初の国連分割案と比べイスラエル分の国土が22%も増大したものとなった。このグリーンラインに沿って、ヨルダン川西岸をヨルダンが、ガザ地区をエジプトが、エルサレムはイスラエルとヨルダンの双方が統治することになった。そして、今日「パレスチナ自治区」と呼ばれているところは、その後の1967年第三次中東戦争で、イスラエルがヨルダン・エジプトから奪い占領した、ヨルダン川西岸地区とガザ地区のことを指すのだ。

イスラエルの抑圧に対するパレスチナ人のインティファーダ(民衆蜂起)を経て、1993年のパレスチナ・イスラエル間の中東和平合意「オスロ合意」で、パレスチナ自治政府が認められ、ヨルダン川西岸はA地区・B地区・C地区の3つに分割された。A地区はパレスチナ側の管理下、B地区はパレスチナ・イスラエル双方で管理、C地区はイスラエルの管理下とされた。しかし、「イスラエル管理下のC地区は全体の6割を占めるし、そもそもパレスチナ自治政府もイスラエル政府に依拠している」とElabed氏。そして、自分を含めた多くのパレスチナ人が、「ヨルダン川西岸(West Bank)」と呼びたくないのだと話す。「誰がその境界線を引き、そこをヨルダン川西岸と名付けたのでしょうか。パレスチナ人はグリーンラインを引いた際の話し合いにも呼ばれず、停戦の取り決め内容すら知らされなかったのです。」

(画像:パレスチナ人の土地がいかに減っていっているかの変遷を示すもの)

3. 現代のアパルトヘイト- 基本的人権がない世界

Elabed氏が、窓の外のパレスチナ人の家を見るように言う。各家の屋上に雨水を貯めるタンクがあるが、それは、水不足の際にも勝手に地下から水を汲むなどして水源を確保することが許されないパレスチナ人たちの生き延びるための策なのだという。一方で、近くに住む“入植者”イスラエル人たちの家は豪邸でプールもあるのだと、丘にそびえ立つ家々を差しながらElabed氏は語る。「イスラエル政府はパレスチナ自治区内の土地や水などの資源を人々から奪って、ユダヤ人を入植させています。この入植は、国際法では違法とされています。パレスチナはイスラエルにコントロールされていて、我々には基本的人権が認められていないのです。」「移動の自由もありません。イスラエル軍が通行人をチェックする検問所はヨルダン川西岸内でも約100箇所あり、IDや手荷物検査が実施され、いつも大変渋滞している。検問はいつ終わるかもわからず、いつも生活は不確実性に満ちているのです。仕事に時間通りにいけるかもわかりません。」(写真:雨水を貯めるタンク)

ベツレヘムの世界遺産であるイエスの聖誕教会を見学した後、高くそびえ立つ壁の横でバンは止まった。これは2002年から建設が始まった、イスラエルとパレスチナを隔てる高さ8メートルもの「分離壁」である。「パレスチナ人からの攻撃からイスラエル人を守る」という名目で、イスラエル政府によってグリーンラインよりもパレスチナ側に建設されているものだ。この壁により、パレスチナ人は農地を奪われ、村を分断され、また日常的な移動を妨げられたりしている。2004年に国際司法裁判所は、壁の建設はパレスチナ人の人権を侵害し、国際人権法に違反するとしたが、建設は続行された。この壁の横に覆面芸術家バンクシーが手がけた“世界一眺めの悪いホテル”「The Walled Off Hotel」がある。Elabed氏は、バンクシーが過去4回パレスチナに来た際に彼のガイドを務めているのだ。ホテル内の博物館に入ると、なぜバンクシーが危険を冒してパレスチナに入り、分離壁にアートを施し、ホテルを建設したかがわかるような記述がいくつもある。

「壁は、物理的な存在でもあり、パレスチナ人がどこで生きるかを決める規制の象徴でもあるのだ。イスラエルは分離政策を“Hafrada(分離)”と呼んでいるが、国連は人種に基づくいかなる分離政策も”アパルトヘイト”とし、人道に対する罪と呼んでいる」「壁は拡張を続けているが、国際社会はそれに対してほとんど何もアクションを起こしていない」

Elabed氏も「ここでは“現代のアパルトヘイト”が行われています。バスはユダヤ人の前では止まるけれど、パレスチナ人の前には止まらない。そういう場所なのだということを皆さんに知って欲しい。」と話す。

(写真:分離壁の前で説明をするElabed氏とThe Walled Offホテル)

4. 70年間家に帰れない人々- Aida難民キャンプ

ベツレヘムを後にし、一行はAida難民キャンプに向かう。ほどなくして現れたそこは、難民キャンプのイメージにあるようなテントのような一時的な住まいではなく、2~3階立ての「建物」が連なり3,000人もの難民の人々が暮らす居住区だった。それは、このキャンプの歴史の長さを考えると当然で、国連パレスチナ難民救済事業機関(UNRWA)が1950年に第一次中東戦争により家を追われ難民となったパレスチナの人々を救済するために設立したのが始まりである。パレスチナ問題が長い間解決しなかったがために、人々はここで建物を作って定住せざるを得なかったのだ。キャンプの入り口には大きな鍵のオブジェがあり、70年もの間ホームに帰れない人々の思いと「帰還の権利」を象徴している。このキャンプは違法とされるイスラエル人入植地の近くにあり、また分離壁に囲まれており、ベツレヘムとエルサレム間の検問所の近くでもあるため、絶えずイスラエル軍からの襲撃の危険にさらされている。イスラエル軍は容赦無く子供にも銃を向けたり発砲したり、催眠ガスを発射したりして子供も含めて怪我する難民は多いという。住民とイスラエル軍の衝突により、2014年には住民1人が死亡、未成年33人を含む282人が負傷している。

Elabed氏を見つけた子供たちが嬉しそうに彼に駆け寄ってきてじゃれついている。子供達の相手をしながら、「難民キャンプの人々は皆助け合いながら暮らしているのだ」とElabed氏は語る。家々のドアノブには学校から帰ってきた子供達がおやつとして食べるパンが袋に入れられてかけられている。入り口近くにある「鍵」のペンダントなどが売っている土産物屋を見てキャンプを後にし、ヘブロンに向かう。

(Aidaキャンプの様子)

5. 世界遺産ヘブロン旧市街 – イスラエル軍に支配されるパレスチナ人の日常

ヘブロン旧市街は、ユネスコの世界遺産に認定されており、イスラエル人からは「マクペラの洞窟」、パレスチナ人からは「イブラヒミ・モスク」と呼ばれる史跡がある。旧約聖書に出てくる預言者アブラハムが埋葬されたとされており、ユダヤ教・イスラム教双方にとり重要な聖地だ。しかし、1994年に近くの入植地「キルヤット・アルバ」に住む過激派ユダヤ人が、礼拝に来ていたイスラム教徒29人を銃殺し、100人以上もの人が負傷したという事件以後、ユダヤ教徒とイスラム教徒の礼拝場は分断されたのだという。

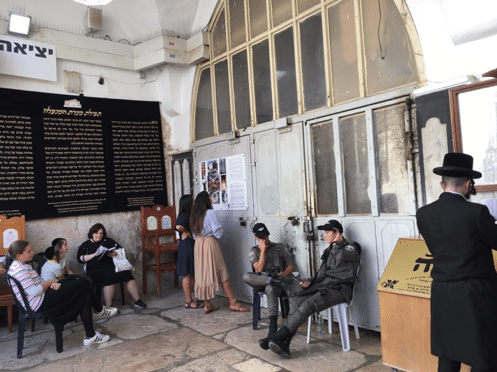

ユダヤ教徒の礼拝場に入ることのできないパレスチナ人のElabed氏を置いて、一行が礼拝場に向かおうとすると、銃を持った若い女性のイスラエル軍兵士が我々を止めに入った。我々の中にインド系アメリカ人がいたのだが、皮膚が浅黒いという理由で、イスラム教徒ではないかと疑われたのである。Elabed氏が言う「みなさんは今、不快な思いをしているかもしれません。でもこれがパレスチナの現実です。軍人の彼女は何も悪くない。単にルールに従っているだけなのです。」

ユダヤ教、イスラム教双方の礼拝場を見た後、近くに住むパレスチナ人の御宅でお昼をご馳走になる。料理を食べながら、知り合いの若い男性がイスラエル兵に殺されたという話を聞く。免許を取り立てで運転操作を誤ったところ、イスラエル兵に射殺されたのだ。イスラエル警察は、彼の車が爆弾を積んでいたなどという嘘の話をでっち上げたという。裁判で争っても全く意味がない、採用される証拠はイスラエル側のものばかりで、パレスチナ人は証拠すら出せないと話す。ユダヤ人入植者から暴力を受けたり家屋を壊されたりしても、ユダヤ人は罪を問われないのに、パレスチナ人は子供が石を投げただけでも連行されるのが現状だ。

写真:マクペラの洞窟内のユダヤ教徒礼拝場内にも銃を持った軍

(写真:昼食をご馳走になったパレスチナ人宅)

6. 全く無関係ではない日本

ヘブロンのマーケットを見てツアーの全行程を終え、エルサレムへ向かう車中で、Elabed氏が話す。「一連のパレスチナ人の迫害を可能にしているのは、アメリカからのお金です。最強の軍隊とも呼ばれるイスラエル軍の裏にはアメリカからの巨額の資金援助がある。イスラエル政府をサポートしているのはアメリカだけではありません。そしてイスラエル政府をサポートするということは、どういう現実に繋がるか皆さんお分かりになったでしょう。ぜひ今日知ったことをツイッターでも、フェイスブックでも、拡散してください。世界に知らしめること、これがパレスチナ人の美しい抵抗でもあり、私がガイドをしている理由です」。

Elabed氏の言う通り、アメリカはイスラエルに巨額の支援をしている。2018年のアメリカ国際開発庁対外援助における軍事カテゴリーで、拠出額第1位はアフガニスタン(約50億ドル)だが、イスラエルは第2位で約31億ドルを占める。アメリカの親イスラエルの背景は、イスラエルが軍事上重要な場所であることのほかに、「イスラエル・ロビー」とされるユダヤ系と非ユダヤ系の親イスラエルの人々が、アメリカ内で大きな政治的影響力を持つためである。

そして日本はといえば、イスラエルと全く関係ないどころか、むしろ近年距離が近づいているといえる。2015年には安倍首相とイスラエルのネタニヤフ首相が「日本・イスラエル共同声明」に署名し、2019年にも防衛省とイスラエル国防省間で「防衛装備・技術に関する秘密情報保護の覚書」が交わされている。世界最先端の軍事技術を持つとされるイスラエルの技術を導入したい日本政府の意図があるとされている。また、軍事技術を民事転用したIT産業も、昨年の世耕経産相によるイスラエル訪問時、コーヘン経産相とIT活用医療の強化で合意するなど協力関係が加速している。しかし、このイスラエルの最先端技術は、イスラエル軍がパレスチナで効果を実証していることによって支えられているものなのだ。国家間協力や民間企業によるイスラエルへの投資が相次ぐ中、日本は決してパレスチナの状況に無関係とは言えない。

7. パレスチナ人を迫害しているユダヤ人は、ホロコーストの被害者

エルサレムに戻った私は、「ヤド・ヴァシェム」と呼ばれる国立の「ホロコースト博物館」を訪れた。ナチス・ドイツによるユダヤ人虐殺の犠牲者たちを追悼するための博物館である。一番初めの展示スライドから、いかにユダヤ人がヨーロッパ社会の中で迫害されてきたか、が語られている。「キリスト教はユダヤ人への憎悪を増殖させていった。ユダヤ人は、救世主であるイエスキリストを否定し、キリストが死んだのもユダヤ人のせいなのだ、と。キリスト教は、ユダヤ人は殺されるよりもむしろ、彼らがキリスト教を受け入れるまで屈辱的な状況に置くべきだと決めた。そしてキリスト教は、ヨーロッパ文化の隅々まで、ネガティブなユダヤ人イメージを広め、それがユダヤ人への攻撃に繋がった。」

19世紀になり、ユダヤ人が他民族と同等の権利を得るようになると、ヨーロッパで新たな反ユダヤ主義が起きる。ユダヤ人の経済的成功に反対し、彼らの社会的参加を嫌悪するものである。そしてその時期に起きたナショナリズムや“科学的”に見える人種理論が、ユダヤ人を「我々」とは違うネガティブなイメージのついた「他者」に仕立て、それがホロコーストへと繋がっていく。ナチスがドイツのみならず占領した国々で、どのようにユダヤ人を迫害してきたのかが、詳細に語られる展示が続く。「The Hall of Names」の部屋では、円形の部屋の壁一面にホロコーストの被害者の写真が貼られ、200万人以上の記録が収められている。しかし、悲惨な展示が延々と続けば続くほど、迫害の苦しみを知っているはずのユダヤ人が、パレスチナ人を迫害しているというパラドクスな状況に気付かざるを得ない。

「なぜ」の答えの代わりに思い出されるのは、パレスチナ人ガイドElabed氏のイスラエル人に対する姿勢と、以前訪れたアウシュビッツ・ビルケナウ博物館で聞いたガイドの言葉だ。Elabed氏はイスラエル人を批判するより、迫害を可能にしている体制やお金の流れを非難した。アウシュビッツ・ビルケナウ博物館のガイドはこう語った−「人間は残酷になりうる。また、条件次第で被害者にも加害者にもなりうる。よって、人間の残酷性が発動しないように社会の仕組みを作っていかなければならない。」

グローバリゼーションの時代、自国のみならず世界中で起きている暴力に、実は我々自身も組み込まれている、ということが益々起きうるのではないか。潜んでいる暴力に気付き、社会の仕組みを作ったり変えたりするための地道な努力を続けることが、社会の構成員たる我々一人一人に課された責務であり、Green Olive Tourのメッセージだったのだろう。

(写真:夕方のヤド・ヴァシェム(ホロコースト博物館))

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?