解決志向で自律型組織に変革する

VUCA時代に求められる自律型組織

現代は企業を取り巻く環境が常に変化し、将来の予測が困難な時代(VUCAの時代)と言われています。

このような時代に経営者がトップダウン型のマイクロマネジメントに固執すると、環境変化についてゆけず、経営不振に陥るリスクが高くなります。

こうしたことから、権限を委譲し、 現場の裁量で素早く判断・行動できる 「自律型組織」 が求められるようになってきました。 また、指示したことを 速く 正確にできる人材よりも、自律的に考え、自発的な行動ができる自律型人材が求めらるようになりました。

社員の主体性を高める組織風土変革

「指示待ちで自分の頭で考えて行動しない。」

「会議で意見が全く出てこない」

「若手にやる気が感じられない」

「自分の思いが伝わらない」

など社員に不満を持ったことはありませんか。

説教をすればするほど、社員が大人しくなったり、尻込んでしまったりと逆効果😝

部下が自分の考えを理解して、それを実現するため、自ら積極的に考え、アイディアを出し、進んで行動するようになれば…

本記事では、このような問題に悩む経営者や組織リーダーを対象に「解決志向アプローチ」を用いた組織風土変革の方法についてご紹介します。

解決志向アプローチとは?

解決志向アプローチは、アメリカにあるBrief Family Therapy CenterのSteve de ShazerとInsoo Kim Bergらが開発した、Solution Focused Therapyをモデルにして発展している心理療法です。

このアプローチの特徴は「問題やその原因、改善すべき点」を追求するのではなく、解決に役に立つ「リソース(能力、強さ、可能性等)」に焦点を当て、それを有効に活用することです。

「何がダメなのか?」と考えるのではなく、「自分が望む未来を手に入れるために、何が必要か? 何が出来るのか? どうやったらできるのか?」と掘り下げ、解決像を創り上げていきます。

解決志向アプローチは、子どもから成人の問題まで様々な心理相談での対応法として研究されており、日本においても効果的で実践的なアプローチとして、様々な現場で適用されています。

日本では特にスクールカウンセリングの分野で浸透しており、大きな成果をあげています。

問題志向アプローチの限界

心理療法の主流である認知療法など問題志向アプローチでは、来談者の悩みのもとが認知の歪み(問題)であることを本人が自覚し、本人がそれを改めることを目指します。

しかし、このやり方では来談者本人の自覚と前向きな姿勢がないと行動に移せません。

また、悩んで行き詰っている人の多くは、問題解決に関係のない欠点まで根掘り葉掘り探して、直そうとします。このため、近道があっても気づかなかったり、きりのない欠点探しの迷路に入ってしまいます。

「あれもダメ、これもダメ」と問題に対して真因を探している間に人の心は荒んでいきます。

特に謙遜を美徳として育った私たち日本人は、何か問題が発生したとき、自責の念が強く、自分や自分たちの悪いところを探し、治そうとする傾向が強いと感じます。

一方、解決志向アプローチは考え方がまったく異なります。

・夢や目標を達成するために自分のすべての欠点を治す必要はない

・なりたい自分になるための戦略や方法は様々であり、成功への道も様々

・成功の道を阻むハードルさえ越えることができればそれでOK

夢や目標を達成するために必要なことは、欠点のない完璧人間になることではありません。

自分がどうなっていたいか、今よりマシな状態はどんな状態か。解決志向アプローチは問題よりも解決像に焦点を当てます。

効果的な質問により、解決につながる小さな成功体験や問題の例外を探し、それを糸口にして解決を図ります。

トップダウン型経営は問題志向がまん延しがち

問題志向の傾向は個人の心理だけでなく、会社などの組織においても同様ではないでしょうか。

問題志向はトップダウン型のマイクロマネジメントが浸透している組織でよく見受けられます。

このような組織では上司の言うことが常に正しく、その通りに進まなかったら、部下に問題があるから正さなければならない。問題をすべて見つけて正していくことが成功の道であるという考え方が暗黙的に浸透しています。

何か問題が発生したとき、問題志向の風土を持つ会社の場合、「あれが悪い。これが悪い。」と次から次へと欠点のあら捜しを始め、問題の解決に繋がらないような欠点の改善策まで策定し、実行しようとします。

機械の不具合のような原因が明らかな技術的問題であれば、問題志向アプローチで解決を進めることが適切です。

しかし、正解が複数あるような複雑な問題だと、考えの対立により、人間関係が悪化し、かえって解決から遠のいてしまいます。

例えば、人や組織の行動や姿勢に関わるような問題の場合、正解がひとつでないのにも関わらず、あいつが悪い。こいつが悪い。あの部署が悪いと犯人捜しが波及し、会社には険悪な雰囲気が漂い、社員が疲弊してしまいます。

何をすれば良いか答えが明確であった高度成長期では100点万点を目指し、減点を回避することが得策でしたが、今のようなVUCAの時代は違います。

VUCAの時代 は答えが多様化しており、かつ、刻々と最適な答えが変化する時代です。こういう時代に大事なことは、そのときどきにおいて最適な答えを更新し、手遅れにならないよう素早く実行することです。

解決志向アプローチ のメリット

解決志向はVUCAの時代に最適なアプローチです。

解決志向アプローチは、解決像をゴールに設定し、それを達成するために、逆算して解決につながる成功要因を探っていきます。

よって環境変化が起これば、都度、逆算してゴールへの近道を考える習慣が身に付き、大きく道を誤らずに済むようになります。

環境変化に敏感になるため、解決への最短距離を見つけやすくなり、実行スピードも増します。

ゴールに近づくための必要最小限の課題に注力して解決するようになるので、無駄がありません。

また、欠点ではなく、自分の長所から成功要因を探っていくため、自ずと自己肯定感が増し、やる気が漲ってきます。

このように解決志向アプローチは非常に効率が良く、かつ、精神的に破綻することの少ない安全なアプローチと言えます。

こうしたことから解決志向アプローチは、心を病む人だけでなく、自己実現を目指す健常な人にも有効であり、現代のコーチング手法にも大きな影響を与えており、幅広く活用されています。

解決志向アプローチは組織風土変革に役立つ

解決志向アプローチは組織においても有効であり、多くの成功事例があります。

組織において 解決志向アプローチ は、経営者や組織リーダーの目指す姿とビジョンを明確にし、社員がそれを共有・共感し、それを実現するために、何をすればよいか、自ら考え、自発的に行動するといったプラスの連鎖を生み出します。

しかし、 トップダウン型 のマイクロマネジメントを行ってきた会社が解決志向アプローチに移行するのは簡単なことではありません。

これまで問題ばかりに囚われ、社員の不適切な行動に対して改善を求めてきた問題志向の経営者や組織のリーダーにとって、解決志向アプローチは一見、手ぬるく、甘いやり方のように見えるからです。

よって会社や組織に解決志向アプローチを浸透させるには、まず経営者やリーダーの意識変革が必要になります。

直ぐに否定せず、辛抱強く解決志向アプローチを学んでいくうちに、これが最も効率よく、社員を自律型人材に育て、経営者のビジョン達成に資する組織を育む最適なやり方だと気づくはずです。

解決志向アプローチが浸透すると、まず、組織風土が明るくなり、社員がイキイキしてきます。

しかしこれがゴールではありません。

解決志向アプローチでは、そのプラスのエネルギーを成功の原因追究に利用します。

社員のコミュニケーションの中で、あるべき理想像、それに向かう小さな成功体験、問題の中の例外について互いに問い、大きな成功への突破口を見出すことを目指します。

これを習慣化し、継続することにより、ドミノ倒しのような成功の波動が広がってきます。

解決志向アプローチが会社全体に浸透すれば、社員は自責の念で収縮することなく、自発的にチャレンジするようになります。

解決志向アプローチには様々な効果がありますが、会社経営や組織運営にとっての主な導入効果は以下の7つと考えます。

①夢ビジョン、目的、目標の共有と共感

②環境変化への柔軟かつ迅速な対応

③最適な戦略の策定と共有

④社員の生産性と創造性の向上

⑤社員の主体性、自己効力感、自己存在感の向上

⑥自律型組織の育成

⑦ビジョナリーカンパニー(時代を超えて生き続ける永続企業)の実現

解決志向アプローチの導入方法

それでは、どのように解決志向アプローチを組織に浸透させればよいのでしょうか。

私は以下の3ステップにより、解決志向アプローチの浸透を図ることをお勧めしています。

①経営者の意識変革とスキル習得

②チームでの業務改善活動に活用

③会社のビジョン・戦略策定に活用

①経営者の意識変革とスキル習得

まず経営者または組織リーダーである、あなた自身が解決志向アプローチの考え方とコミュニケーションスキルを身に付けることです。

新しいソリューションを社内に導入する際に、部下に丸投げする経営者やリーダーがいますが、組織風土改革においては必ず失敗します。

経営者自らが理解し、実践しなければ意味がありません。

解決志向が浸透しているかどうかは、ちょっとした会話でわかってしまいます。

問題志向アプローチであれば、

「何が問題の原因か?」

「それは誰の責任か?」

「何が我々の弱みか?」

となりますが、解決志向アプローチが浸透すれば、

「どういう姿が望ましいのか?」

「今までに望ましい姿に近い行動はなかったか?」

「この問題解決に利用できる我々の強みは何か?」

といったポジティブで建設的な問いが組織の会話を支配します。

こうした会話のひとつひとつに解決志向アプローチの考え方が反映されるため、経営者や組織リーダーが本当に解決志向アプローチを支持しているのか、導入する気があるかが明らかになり、社員をごまかすことはできません。

まず、経営者、組織リーダーのあなたが、これを身に付けることが最重要成功要因です。

②チームでの業務改善活動

解決志向アプローチはコンピュータのOS(オペレーティング・システム)に例えられる汎用的なアプローチで、従来の様々なマネジメント手法と組み合わせて活用することができます。

あなたが解決志向アプローチを習得したら、次は経営幹部など数名のメンバーとのミーティングの中で解決志向の質問法を実践してみましょう。

きっと参加メンバーがイキイキと主体的な言動に変容することが確認できるでしょう。

リーダーをはじめ社員のひとりひとりが、普段の会話の中で解決志向アプローチを使って、成功の原因を追究し、解決のため具体的に行動するようになることが目指す姿です。

まずは社員が 解決志向アプローチ の基本哲学を理解するため、座学の研修受講をお勧めしますが、単発の研修だけでは、なかなかスキルは定着しません。

解決志向アプローチ はコミュニケーションの手法であり、スキルを高めるには訓練が必要です。

だからと言ってワークショップ研修を延々と続ける余裕のある会社は少ないでしょう。

まずは小規模な部署やチームのミーティングなど仕事の中で解決志向の考えやルールを取り入れてみてはいかがでしょうか。

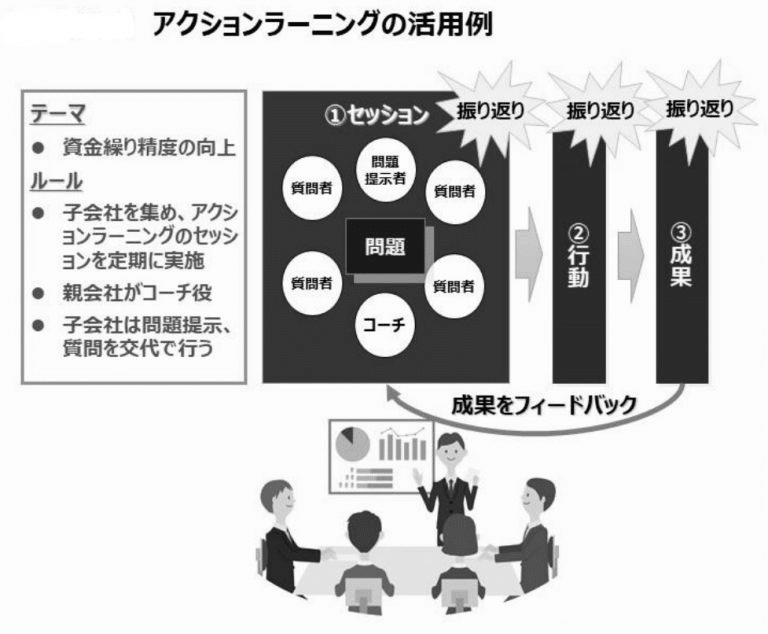

より 解決志向アプローチ の意識を高めて実践したい場合、私はアクションラーニングという会議手法との組み合わせをお勧めしています。

アクションラーニング はグループによる問題解決と学習の手法であり、別名で「質問会議」と呼ばれています。

キャッシュマネジメント(資金管理業務)での活用例(出所)

アクションラーニングでは、一定のルールに従って、問題解決の当事者に対して参加者が質問をしていくのですが、この質問を解決志向の質問法を多用することにより、会議は、より建設的な方向に進むことがわかるでしょう。

解決志向アプローチはVUCA時代のマネジメント手法の促進に役立ちます。

拙著「DX時代を勝ち抜く戦略マネジメント」で解説している「アジャイル開発」、「システム思考法」、「仮説指向計画法」は、いずれも「解決志向アプローチ」と基本哲学が一致しており、これらのミーティングやワークショップにおいて活用すれば、より大きな成果が得られるでしょう。

③会社のビジョン・戦略策定

解決志向アプローチを取り入れたビジョン・戦略策定の検討ミーティングはとても盛り上がります。

前述のとおり、解決志向アプローチ は普段の会話の中に取り入れることができるので、このような組織の将来に関わるミーティングに活用すれば、より建設的で俯瞰的なディスカッションが行えます。

もう少し体系的に、ルールを定めて解決志向アプローチを取り入れたいなら、AI(アプリシアティブ・インクワイアリー)という手法をおすすめします。

AIは効果的に組織能力を高めるコミュニケーション手法です。

AIは問いや探求(インクワイアリー)により、個人の価値や強み、組織全体の真価を発見し認めます。(アプリシエイティブ)、そして、それらの価値の可能性を最大限に生かし、最も効果的で能力を高く発揮する仕組みを生み出します。

解決志向アプローチ とAIは開発者が異なりますが基本哲学は同じです。

解決志向アプローチは、もともと個人のカウンセリングから生まれたのに対して、AIは組織全体の成果と成長を実現するために生まれた手法で、私は解決志向アプローチの発展形だと考えています

AIに関する和訳の書籍は難しいものが多いので、私は日本人が書いた「私が会社を変えるんですか? AIの発想で企業活力を引き出したリアルストーリー」という本をおすすめします。

本書はストーリー仕立てになっており、 AIの導入方法について具体的でわかりやすく解説しています。

異なる企業文化を持った3つの会社が合併したことで組織はバラバラ、不毛な対立が続き、組織風土改革で挫折。そこで主人公がAIを使ってまとめあげ、 組織の隠れた力を引き出すことに成功した物語(実話ベース)です。

私は、あるIT企業の中期経営計画の策定にAI導入を提案し、プロジェクトリーダーにこの本を紹介したところ、 プロジェクトリーダーはこの本の考え方に強く共感し、AI導入を決定しました。

プロジェクトリーダーは次世代の幹部候補者を中心に AIを使って中期経営計画をまとめ上げ、それから3年後、この会社は見事に中期経営目標を達成しました。✨

経営者や組織のリーダー から解決志向アプローチを

組織変革 の手法は多種多様あり、多くのコンサルティング会社がサービスを提供しています。

しかし、繰り返しになりますが、組織変革は、ただ形式的に手法を導入しても失敗するだけです。

重要なことは、まず経営者や組織のリーダーである、あなたが、解決志向アプローチの考え方をしっかり身に着けることです。

解決志向アプローチは、コミュニケーションの手法であり、普段の会話から簡単に取り入れることができるので、基本哲学が合っている 組織変革手法であれば、併せて採用することが可能です。

いきなり既存の組織風土に合わない改革を断行するよりも、 解決志向アプローチ を普段の会話から、少しづつ取り入れてみてはいかがでしょうか。

本記事は以上です。

いかがだったでしょうか。

具体的な解決志向アプローチの技法について学びたい方向けにキャッシュマネジメント研究所では、基礎研修や経営者・リーダー向けのコーチングサービスを提供していますので、ご興味がある方は、下記メールアドレスへお問い合わせください。

m.nakamura307@cashmanegement.biz

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?