150年以上前に、庄内藩が北海道で陣屋を構えた跡地

地元に「庄内藩陣屋跡」という国の史跡があります。

その昔、幕府がロシアからの侵略に備え、奥州6藩に蝦夷地の警備を命じたそうです。

そこでこの地にやってきたのが、庄内藩でした。

この地に渡るため2隻の弁財船が作られ、大工をはじめとする職人たち、そして農民たちが永住を覚悟してやってきたとのことです。

日本海を見渡せる高台に作られた陣屋。海から吹き付ける風が激しい場所なのに、この陣屋跡に入ると風が当たらないのです。冬の厳しい寒さを凌ぐため、よく考えて選ばれた場所だということがわかります。

川から離れた場所だったため、荷物を運びこむために船の通れる水路が作られました。その整備に千両もの費用がかかったことから「千両堀」と呼ばれ、今でもその跡が残っています。

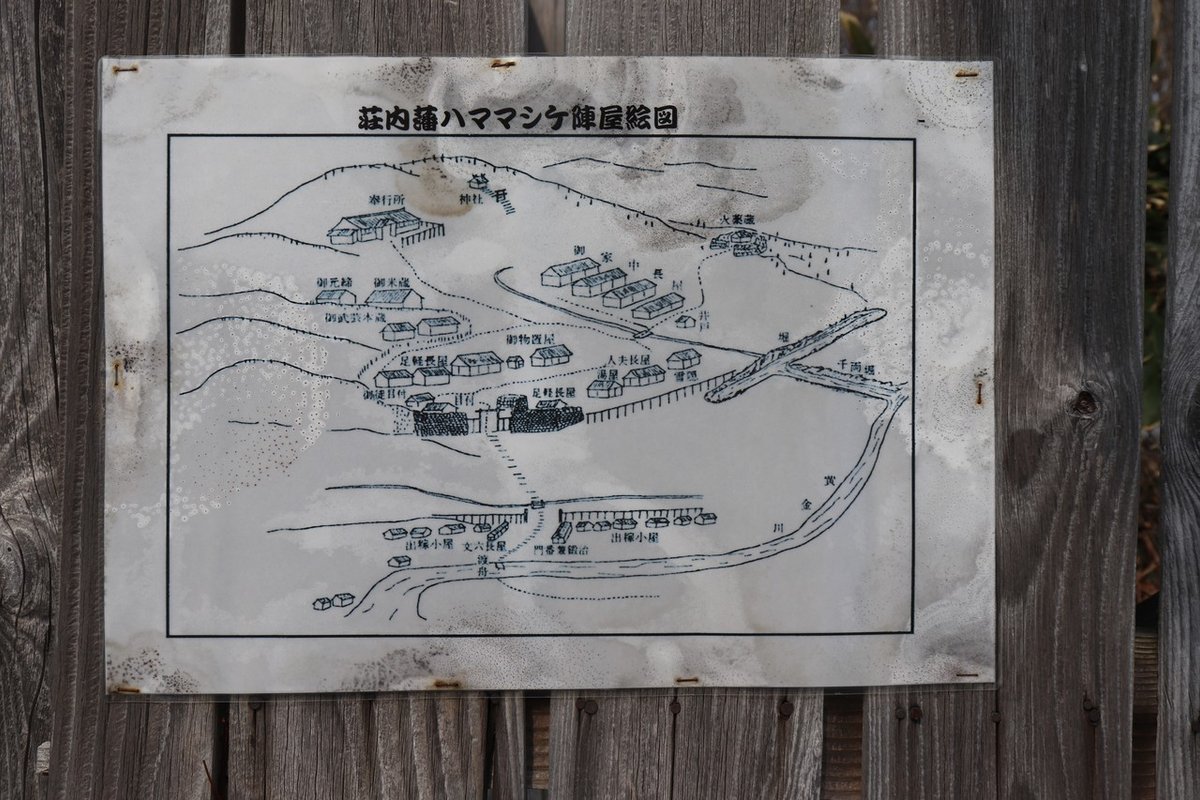

大手門をくぐると、長屋や奉行所、弾薬庫などがあり、最盛期には700人ほどの人が暮らしていたそうです。しかし、戊辰戦争の勃発により事態は急転、莫大な費用をかけて作られたまちは、たったの7年で全員が引き揚げることになったのです。

建物は全て取り壊され、土台に使われていた石はこの地域の学校や公共施設の建築に再利用されたため、陣屋跡地には何も残っていません。

ただ、井戸であった場所や、少しだけ残された石垣、そして北海道に自生するはずのない植物があったりして、ちょっとだけ昔を想像することができます。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?