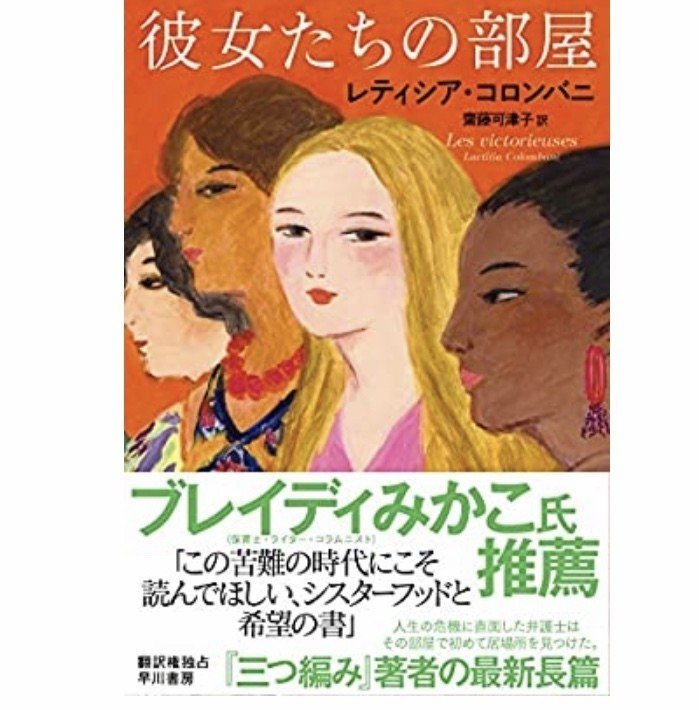

与える喜びとつながる尊さを教えてくれた本、レティシア・コロンバニ『彼女たちの部屋』

とにかくもう、前作の『三つ編み』が素晴らしすぎて、キンドルの日本語訳が出たと同時にすぐさま購入。結論から言うと、期待を裏切らない素敵な作品だった。

フランスの作家レティシア・コロンバニの待望の2作目『彼女たちの部屋(原題:Les victorieuses、日本語に直訳すると「勝者達」となるが、日本でいう「勝ち組」とは違う)』を読了した。

私はこの日本語訳本の表紙の方が好き。ブレイディみかこさんも述べている通り、困難の中にも希望が持てる本です。

舞台はパリ。今回は2人の女性の物語。それぞれの女性の物語が並行して交互に書かれているのは、『三つ編み』と同じで、どこでどう繋がっているのかが最後まで皆目見当つかなかった。というのも、この二人の生きる時代には100年の隔たりがあったから。

一人は、現代のパリを生きる女性、ソレーヌ。敏腕弁護士として成功を収めていたが、クライアントの自死と失恋からうつ状態になり、「燃え尽き症候群」と診断される。薬で治療を受けるがリハビリの一環として、生活困難な女性達の住む施設「女性会館(Palais de la Femme)」でボランティアとして「代書人」を務めることになる。

そしてもう一人は、1920年代に生きる、「救世軍」のブランシュ・ペイロン。実在の人物で、路頭に迷う女性たちを救済する為にすべてを捧げた女性。強い使命感でもって、死ぬまでその任務を遂行し、後世に素晴らしい功績を残した。

恥ずかしながら、私は、イギリスに20年以上も住んでいながら、この「救世軍」の存在を全く知らず、髙崎順子さんの巻末の解説にて詳しくを知ることになった。このロンドンにてされた「救世軍」の創立者ウイリアム・ブース、そしてその妻カサリンという人物に出会えたのもこの本を読んだからにほかならない(後にこれが「Salvation Army」だと分かる)。

イギリスもフランス同様チャリティーが盛んだ。特に息子たちの通う学校ではその活動が顕著で、様々な慈善事業やその活動、または個人へのスポンサー関して、現金、衣類、おもちゃ、食料品など寄付を募ることが多い。ある意味日常化してしまっていることもあり、あ、チャリティーね、ハイハイ、のようなノリで現金を封筒に入れ子供たちに持たせ、オンラインで募金を送金し、後は忘れてしまっていることも多かった。後に、担当者より、集まった寄付金の合計金額とその行先など報告が来るのだが、あまりにも数が多いため、誰宛てにいくら払ったかなんて覚えてもいなかったし、私の寄付した金額なんてたかがしれているため、その後の動向を気にする気にもなれなかった。

先日、買ったビッグ・イッシュー。ただ単にジャーヴィス・コッカ―がゲストエディターだったから、という理由で購入した。実に、ビッグ・イッシューを買うのは3年ぶりだった。ホームレスの男性をリバプール・ストリート駅前でたまたま見つけたので駆け寄って3ポンド払い、一部もらった。おそらく東欧系と思われるその男性は、その短いやり取りのなかで何度も「サンキュー」を繰り返した。強い訛りの英語で。そして、走り去る私に(逃げていたのではない、急いでいたのだ)「ゴッド・ブレス・ユー(あなたに神のお恵みを)!」と叫んだ。道を歩いていた人たちがびっくりしたように私を見たが、なんだか誇らしい気持ちになった。

本作品中にハチドリの話がある。森の大火事でちいさなくちばしに水をくみ火消しにあたるハチドリ、この農民思想家ピエール・ラビによるおとぎ話には、「微力であれ、自分にできることをする」という、現代にも通ずる慈善の理念が集約されている。そして今、私は、私にできることはなんだろう、と常に考えているところだった。

今私にできることー-----------

毎回、食料品の買い出しに行くたびに、スーパーマーケットの出口に添えつけられているフードバンク用のバスケットに日持ちする食糧を入れるようにしており、これを3年ほど続けている。私が入れるものなんて、パスタを3袋、トマト缶3個、チョコレートバー5個くらいのもので、これだけの量で人の命を救えるなんて微塵も思っていない。ただ、今回のコロナ・パンデミックにより、職を失った人たちがフードバンクに長蛇の列をなしているのをニュースで見るにつけ、少しではあるが続けることが大事、と言い聞かせている。

こちらが原本のフランス語版。原題の『Les victorieuses:勝者達』とは、他者を助ける者たち、施しを受けながらも希望を持ち、強く生きようとする者たち、双方がsolidarity(連帯)を通しておのずと勝者であることを意味しているような気がする。フランス語学習中につき、1日1ページを目安に、これから読み始めます。

カムデン、チョーク・ファームにある、Salvation Army (サルベーション・アーミー、救世軍)のショップ件オフィス。中にはカフェやコミュニティルームなどが併設されている。

『彼女たちの部屋』には、困難な状況にいながらもそれに立ち向かい強く生きようとする女性たちの姿がある。それは、先に述べた主人公の二人だけでなく、登場する女性達、様々な暗い過去や彼女たちの責任ではない、自分たちの力ではどうしようもないバックグラウンドを持つ女性達がそれでも生きようとする強さを見せてくれる。そしてもうひとつ、私たちは決して一人で生きているのではなく、どこかで、いろいろな意味で施しを受けている。ここでは、ソレーヌも「ボランティア」という名のリハビリの元、今まで出会うことのなかった、むしろ目には入っていたものの、関わることのなかった女性達から、様々な人生観を学び、少し強くなり、そしてなによりも人生に希望を持ち始めている。先に述べた、ビッグ・イシューを売るホームレスの男性からかけてもらった「ゴッド・ブレス・ユー!」という言葉により、私はなんとすがすがしい気持ちを与えられたか。そう、人は繋がっているのであり、このホームレスの男性からかけられた言葉は、3ポンドのビッグ・イシューよりも私を幸せにしてくれたのである。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?