古き良き時代にタイムスリップするなら私は「スウィンギング・ロンドン」に行きたい。そして(だからこそ)『現在』を楽しみたい。

★1960年代にタイムスリップできるなら、私も、ヴィダル・サスーンに前髪を切ってもらいたい。

唐突だが、私はパリが嫌いだ。

嫌いだった.........。嫌いだと思ってた..........。

通算しても5度程しか訪れたことがないのだが、最後の訪問が最悪だったためか、もうこの都市に戻ってくることはない、と心に決め、断言していた。2010年のことだった。

ここnoteでも何度か書いたが、私は現在フランス語を勉強している。パリ嫌いなのに何故?と言われるが、フランス語を話すのはなにもLes Parisiensだけではなく、大好きな南仏(特にリヨン)や北アフリカ(モロッコが大好き)でも公用語だったからだ。

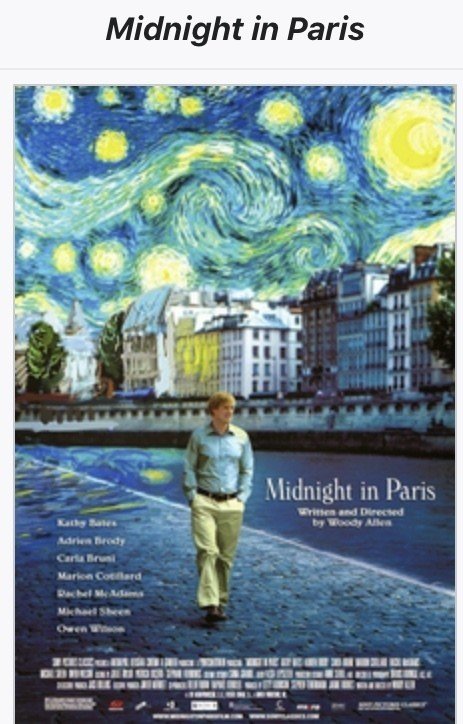

先日、久しぶりに『ミッドナイト・イン・パリ』を観た。ウディ・アレン監督、2011年の作品だ。

ハリウッドの脚本家ギル(オーウェン・ウィルソン)が、婚約者イネスとその両親に付き添って訪れたパリで、現代(2010年)と1920年代を行き来する、パラレルワールド・ストーリー。ウディ・アレンらしいユーモアと軽快なセリフが脚本を彩る、全編パリを舞台にした撮影したロマンティック・コメディだ。

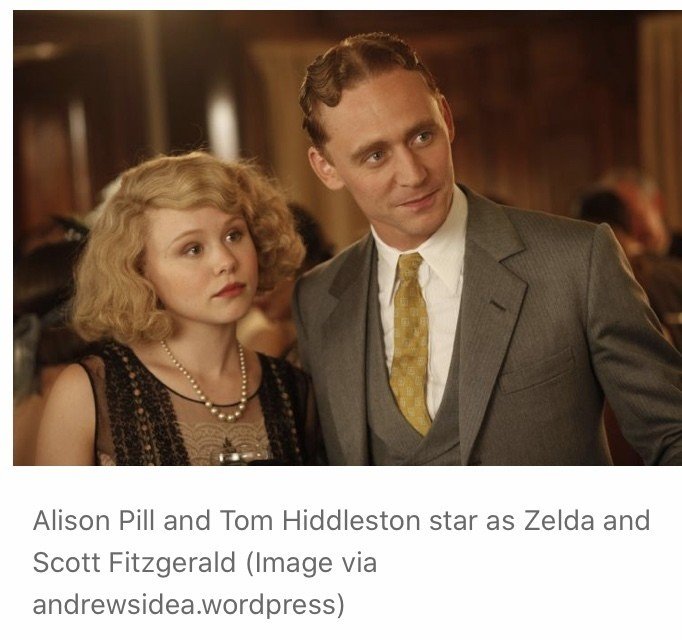

タイムスリップした1920年代で、まずギルが出会うのはF・スコット・フィツッジェラルド(トム・ヒドルストン)とその妻ゼルダ(マリソン・ピル)。そのパーティ会場では、コール・ポーターがピアノの弾き語りをし、ジョセフィン・ベーカー(ソニア・ロラン)が躍る。次に訪れたバーでは、アーネスト・ヘミングウェイ(コリー・ストール)を紹介され、ギルは、自分の書いている小説を読んでもらう事を決意。ヘミングウェイに相談すると、ガートルード・スタイン(キャシー・ベイツ)を紹介される。そこでは、パブロ・ピカソとその愛人アドリアナ(マリオン・コティヤール)が。

マリオン・コティヤール演じるアドリアナの衣装の可愛すぎること!ローウエストのミニ丈ドレスにキセル(?)のような長いシガレットホルダー。このタバコを持つ仕草とシルエットが優雅でセクシー。

セーラー服のような襟のミニ丈ワンピース。イノセントな白に赤のパイピングライン。そしてガマ口のミニバッグが可愛すぎる。

マン・レイ、ルイス・ブニュエル、サルバドール・ダリのシュールレアリストたちに、恋愛相談をするギル。ダリには、サイが見える(笑)。

1920年代、「狂乱の時代」と呼ばれたパリ。何の予告もなく、迷い込んだところに自分の尊敬する作家や画家、芸術家たちがいたら.......。こんな突拍子もない設定なのに、主人公のギルが(戸惑いながらも)実にうまい具合に彼らと交流を深めていくのが微笑ましくもあり、うらやましくもある。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

昨年、ロンドンのV&A(ヴィクトリア&アルバート博物館)で、「マリー・クワント回顧展」があり、興味津々で足を運んだ。

私の初マリー・クワントは17歳。エポデイジーと呼ばれる化粧品でオレンジ色の口紅だった。4色入るパレットに(予算の都合で)一色だけ入れてもらった。口紅をつける機会などなく、そもそも化粧をし始めたのも大学を卒業してからだったので、このパレットがいっぱいになることはなかった。

1960年代のロンドンで花開いた、「スウィンギング・ロンドン」。新しさ、モダンさを強調する若者発信のカルチャー・シーンで文化革命の時代。音楽はビートルズ、映画では「007ージェームス・ボンド」、そしてファッションを牽引したのが、あのツィギーにミニスカートを履かせた、マリー・クワントだった。

この回顧展に訪れて最初に思ったのが、「現在」ではなく、この時期のロンドンに舞い降りていたらどんな影響を受けて、どんな体験ができただろうか、ということ。

「サージェント・ペパーズ・ロンリー・ハーツ・クラブ・バンド」(67年)。まだジョンやジョージが生きていた時代のロンドンを訪れたかった気もする。

--------------------------------------

話を『ミッドナイト・イン・パリ』に戻すと、ギルは1920年代でピカソの愛人だったアドリアナと恋に落ち、パリの街角にいるところを、再びクラシック・カーで連れられたが、訪れたのはさらにひと昔の1890年。ムーランルージュでフレンチ・カンカンを堪能し、ロートレック、ゴーギャン、ドガらと出会う。パリの黄金時代、ベル・エポックにいるにも関わらず、ゴーギャンは言う。「今の時代は空虚で想像力に欠けている、ルネサンス期に生まれたかった」と。1890年代に残ると決意したアドリアナに、ギルは別れを告げる。

浮気を認めたイネスと別れー1920年代にて、ギルの作品を読んだヘミングウェイとスタインから「主人公の男は恋人の浮気に気が付いていない」と指摘され、それが自伝的小説だったため、フィアンセに問いただしたところ、あっさり認めたーパリに留まることを決めたギルは、夜の街に繰り出し、アンティーク・ショップで働くガブリエル(レア・セドゥ)と偶然再会。以前彼女の店でコール・ポーターのレコードを買ったギルのことを覚えていた。ギルはガブリエルをコーヒーに誘うが雨が降り出す。彼女は「雨のパリが一番ステキだ」と言う。これこそギルが感じていたパリであり(作中なんども雨のパリを歩こうとイネスに提案するが、断られる)、同じ感覚を持ち合わせていているガブリエルに特別な思いを感じながら、二人は夜のパリの街へ消えていく。

いつの時代に生きても「古き良き時代」は存在するものだし、「現在」は未来からみると、そのひとつになり得る。特に「コロナ・パンデミック」を今まさに体験している私たちは、未来に語るもの、残したいものがたくさんある。

未来の若者たちが、私たちの生きている「今」を振り返って、「あの時はよかったな」と思えるような時代作りができればいいな、と思う。

なんだかパリを訪れたくなった。ルーブルに行きたいわけでも、エッフェル塔に上りたいわけでもない。ただ、セーヌ川のほとりを歩き、橋を渡り、左岸のブキニスト(les bouquinistes)で、ギルがアドリアンの本を見つけたように、古本を物色し、カフェのテラスでコーヒー(時に白ワイン)を飲む。それだけでいいのでパリに行きたくなったじゃないか!

明日からまた始まるフランス語のレッスン。現在のトピックは「パリ」。タイムリー過ぎるな(笑)。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?