マーケティングとブランディングの違いについて。[0605現在]

どうも、桜井です。

独立して3ヶ月が過ぎ、ありがたいことに、いろんな仕事に携わらせていただく機会を頂戴し、たくさんの経験を積ませていただいています。

私の仕事の8割は地方の仕事なのですが、地方でも徐々にマーケティング・ブランディングの相談が増えてきているように感じます(地方でマーケティング・ブランディングにお悩みの方がいらっしゃればぜひお気軽にお声がけください!)。

と同時に、私のマーケティングサロン「地方マーケの輪」では、地方住まいでマーケティングに携わっている人や、マーケターではないけれど地方に関心を持ち行動をしている人たちがゆるく集まり、ゆるく(ときに熱く)話をする場として少しずつ機能していっているように感じます。こちらも気になる方はぜひ!

私自身もマーケティング・ブランディングの仕事を携わっていて、改めて「マーケティング」「ブランディング」の捉え方が人それぞれだなぁ〜と感じているため、最近思っている線引きについてまとめてみたいと思います。

マーケティング・ブランディングはレイヤー構造になっている

なぜマーケティング・ブランディングは解釈が人それぞれ違うのか?というと、きっと「レイヤー構造になっているから」だと思っています。

ざっくりいうと、以下のような工程がミルフィーユのように重なり合っているイメージです。

①上流工程のブランディング(経営理念・VMVなどの上位概念)

↓

②広義のマーケティング(①の上位概念を目的・戦略に落とし込んだもの)

↓

③狭義のマーケティング(②の戦略を具体的な戦術に落とし込んだもの)

↓

④下流工程のブランディング(③戦術と②戦略、さらに①上位概念に一貫性があるかを確かめること)

「ブランディング(上流)→マーケティング(広義)→マーケティング(狭義)→ブランディング(下流)」のレイヤー構造になっているゆえ、マーケティング・ブランディングをテーマに話していても噛み合わないときがあるのは、4レイヤーのうち異なる工程について話しているから、、、ということがあるのではないか?(だからわかりにくくなっているのではないか?)という仮説です。

ブランディング・エージェンシーは事業戦略をつくっている

ではブランディング・エージェンシーと広告代理店・デザイン制作会社が言う「ブランディング」がなぜ違うのか?というと、前者は事業戦略そのものをつくっているのに対し、広告代理店・デザイン制作会社(広告屋デザインをマネタイズにしている)の場合、あくまで広告・デザインのマネタイズのための事業戦略(っぽいもの、コピーライティングやコンセプトメイクで留まることが多い)をつくっているように感じます。

↓後者のことを誠に勝手ながら“エセ”ブランディングと命名させていただいています!

マーケティングはリサーチではなく利益創出の仕組みづくり

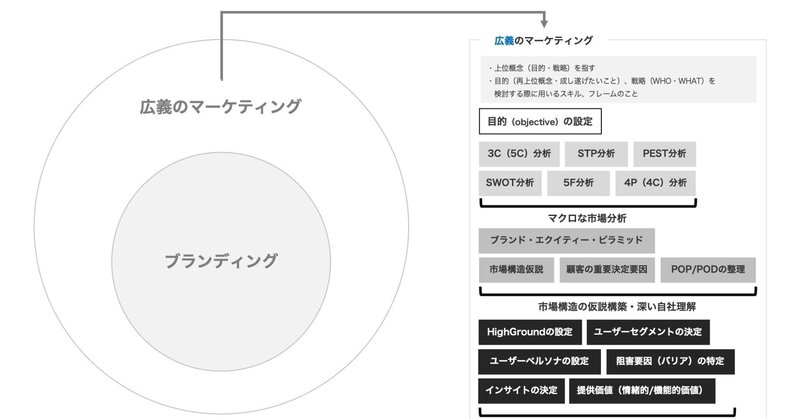

マーケティング会社というと、リサーチ系(消費者調査・プロトタイプのプロダクト調査)などが連想される方もいらっしゃるかもしれませんが、個人的には以下の「広義のマーケティング」領域こそがマーケティングの要諦だと思っています。

つまり、上流工程のブランディング(=事業戦略)に対し、目的を定めて利益創出の仕組みをつくる(法則性を見つける)ことこそ、マーケティングの一丁目一番地だと言うことです。

◉マクロな市場分析

・3C(5C)分析

・STP分析

・PEST分析

・5Forces分析

・4P(4C)分析

◉市場構造の仮説構築・深い自社理解

・ブランド・エクイティー・ピラミッド

・市場構造仮説

・顧客の重要決定要因の仮説

・POD/POPの整理

◉深いユーザー理解

・High Groundの策定

・ユーザーセグメントの策定

・ユーザーペルソナの設定

・阻害要因(バリア)の設定

・インサイトの特定

・提供価値(情緒的・機能的)の設定

戦術の実行部隊も重要なマーケティングの一部分

しかし上記の仕組みづくりを終えただけでは利益は生まれてこないので、その後の実行部隊(戦術遂行)こそ成果の分かれ目になってきます。ここを狭義のマーケティングと呼んでいます。すべての戦術(打ち手・手法)を網羅することはできませんが、世にあるSaaSはここに集約されるケースが多いのではないかと思っています。

その後、戦術の結果はどうだったのか?KPIおよび利益貢献できているのか?当初決めた上流工程のブランディング(=事業戦略)を達成できるものとなっているのか?などを確認する下流工程のブランディングフェーズに移っていく、といった流れになるかと思います。

そして下流のブランディングができる人は、都内・地方含めて極めて少ないと思っています。と同時に、ここに大きなニーズ・市場があるとも思っています。

まとめ

これまで長らく続いていた「マーケティング・ブランディングの境目がよくわからない論」については私自身も明確な回答が出せずにいました。が、大まかに言うと4つのレイヤーが重なっているため、わかりづらかったのではないかと推測しています。

これまでは「ブランディングはあくまで事業継続・利益創出のために必要な考え方である」と考えていたので、であれば「マーケティング概念の中に包含されるべきだよな・・・」と考えていました(下の図のようなイメージ)。

がしかし、ブランディングカンパニー・ブランディングエージェンシーの皆さんの仕事(=上流工程のブランディング)が「もはや経営戦略・事業戦略をつくっている・再構成している」となってくると、正直マーケティング領域よりももっと上のレイヤーだな・・・と思うことがあり、ブランディングの概念を捉え直すことにしました(下の図のようなイメージ)。

定義したからなんなんだよ・・・と言う話なのですが、言語化して少しスッキリしました(自己満足)。

これからも私の持てる力を使って、多くの産業・事業に携わり、私の得意領域である「広義のマーケティング」で地方を元気にしていきたいと思っています!

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?