「福祉」の視点・見方

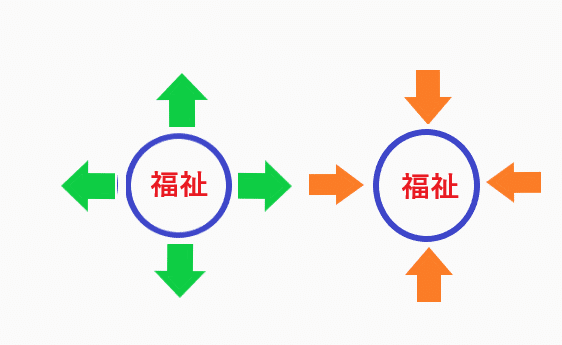

福祉を考えた時に、「何ができるのか」という視点と「何をしてくれるのか」と言う視点で考えてみたいと思いました。

何ができるか

まず、左の図です。

「福祉に関わっている人は、利用者(対象者)をどう見ているのか」

支援が必要な人と見ているとは思うが、「どうしてこうなってしまったのか」を、いわゆる「一つの物語」として見ているかもしれない。「ケースとして」とはいいたくないけどね。

また、福祉が対象としているのは、人だけでなく環境もである。環境は、組織、施設(事業所)、社会環境、地域もである。周りを見渡して「自分は何ができるのか」を考えている。困っている人に何ができるのかを考え、色んな研修に行き、自己研鑽を行ない、ジェネリックな専門職を目指している。

そして、できることに対しては敏感である。利用者本人ができることもそうだし、自分の周りにある情報や社会資源をどうやったら活かせるかを、色んなアンテナを張っている。また、些細な変化を感じ取り、柔軟に対応する。

というのは、オモテの話。

対象者によって、支援員、相談員の生活や思考も変わってくる。利用者の話を聞いていく中で「なんでこうなってしまったのか」と怒りを感じてくることもあるのではないか。社会に対して、地域に対して、政治に対して。その怒りの矛先として、問題意識を持ち、攻撃をしてしまうかもしれない。問題意識を持たないことも問題であるし、偏った問題意識も問題だと思う。

「公平」に見ているはずが、どこかで一方的に見てており、利用者や社会に対して斜に構えていることもある。

僕は、対象者の問題を見た時に「できるんじゃね」と軽く見てしまい、後で困ってくることもありました。

また、考えすぎるがあまり「できないこと」を「できる」と思ってしまい、利用者に無理をさせてしまっているかもしれない。「本人のため」という言葉を信じすぎてしまっているのかな。

何をしてくれるのか

そして、右の図です。

「利用者は福祉をどう見ているのか」

最初は、自分が福祉の対象者になるとは思いもしなかったと思う。自分でできることはあるし、人のプライバシーに関することを聞いてくる。

だけど、関わっていく中で、自分のことが分かってきて、生活が変わってくる。福祉が関わることで「何かしてくれる」と期待している。

というのは、オモテの話。

そもそも「福祉」とは何をしてくれるかを、利用者は分かっているのだろうか。何か魔法のように自分に言葉を投げかけてくる。

利用者も人である。「相談員」「支援員」と呼ばれる人が、どんな性格で、何を考えているかは分かってくる。そして、どこかで「利用しよう」と思っているかもしれない。例えば、利用者が苦手としていることを、相談員に「やってもらおう」「やらせよう」と思っている。いわゆる「福祉」=「何でも屋」「便利屋」、ではない。そう思わせてしまった福祉職も気をつけないといけない。

また、利用することで「何も変わらなかった」ときには、支援者に対して怒りを感じてしまう。「自分のせい」ではなく「福祉のせい」としてしまうのかな。

「支援」の境界線

ここまで書いて「本人のできること」を考えてみます。利用者も支援者もやりすぎていることはないか。

「できること」を理解できているとしても、利用者によっては100のうちの60しか自分の力ではできないかもしれない。支援者も制度や環境によっては100のうち60の力しか出せないかもしれない。

僕は「どちらもやりすぎは良くない」と思っています。利用者も自分でできるから、とやりすぎてしまうと、支援者は距離を置き、本当に必要な時に助けを求めにくくなる。また、支援者は、やりすぎによって「自分がここまでやったから」と自惚れてしまい、利用者のことを無視してしまうかもしれない。

じゃあ、どうするか。

お互いに「自分のできること、できないこと」を自覚して話すことだと思う。弱みを見せることができないかもしれないが、ちゃんと自分のことを知っているから、弱みを言える。

これは、大事。

支援していると、利用者から生活や制度についての疑問がある。

「○○ということはできないの?」

「これっておかしいよね?」

まさしく支援者がモヤモヤしていたことを、利用者が代弁してくれて、疑問と言う形にしてくれて、「ハッ」としたこともある。それは、福祉に携わる者としては忘れてはいけない「生活者としての視点」である。支援者も生活者の中の一人です。

支援の境界線と書いてみましたが、「制度、法律での境界」もそうだけど、「約束が守れるかどうか」だとも思えます。「このようにやっていきましょう」と言って、できたら「約束が守れた」ことになり、約束通りにできなかったら、支援者の力量、利用者の力量が問われる。

約束以上のことをすることも必要な時もありますが、言い方を変えれば「やりすぎ」となり、本人の希望とは違ったものになってしまう。

境界があやふやな時は、支援をしていいのか分からない時だとは思いますが、支援に良いとか悪いとかは言いにくいこともあります。

そこで、あえて言うなら、人が境界を作ってしまっている。お互いに思っている境界線がすれ違うことであやふやな支援になってしまう。

人が人に支援する・・・

だから、感じ方も人それぞれ。

だから、福祉は奥深いし、興味深い。

あっ、「興味深い」と言って、人任せにしてしまった。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?