オスロ合意から30年に思うこと!

1993年、9月13日、ワシントンで、イスラエルのラビン首相、ペレス外務大臣とパレスチナ解放機構のアラファト議長が握手をして、歴史的な和平合意が結ばれた。当時、僕はまだあまり中東のことを知らず、会社を2年休んで、イエメンやシリアの旅に出る直前だったので、いろいろ中東情勢のことを調べていたので、自分ごとのように感動したのを覚えている。

TVで見た握手。クリントン米大統領がど真ん中で、嫌がる彼らに握手を促す。アラファトはあまり気にすることはなくさっと手を差し出した。ラビンはなんだかとっても嫌そうにしていたが、アラファトが手をつかむと勢いよくつかんだ手を上下に振った。

オスロ合意とパレスチナ人

1991年の湾岸戦争では、イラクのサダム・フセイン大統領は、クウェートからの撤退の条件として、「イスラエルがパレスチナから撤退すれば!」といきがるも、しかし、イスラエルがそんな条件を飲むわけもないし、国際社会もイラクのわがままを許さなかった。湾岸戦争がはじまり、イラクはテルアビブにもミサイルを撃ち込んだ。パレスチナ人は大喜びだったが、イラクは、アメリカの主導する多国籍軍にボコボコにされてしまう。クウェートをはじめ湾岸諸国へ出稼ぎに行っていたパレスチナ人は、迫害され、追い出されて、ヨルダンに戻ってきたのだった。しかし、イスラエルの占領は、国際法にも違反しており国際社会としては看過できない、ほおっておけない問題だった。

そこで、米が主導して、91年の10月の終わりからパレスチナ問題を話し合う国際会議がマドリードで開催されることになり、多国間、2国間の枠組みが作られた。しかし、イスラエルのシャミール首相は、アラファトをテロリストとし、PLOの会議への参加を拒んだ。PLO抜きの会議は結局成果が得られなかった、ということになっている。

1992年にラビンが首相になると、ノルウェーの仲介でPLOとの秘密交渉がオスロで始まった。アメリカを出し抜いた形になったが、ついに和平が結ばれたのが30年前だった。

ペレスはしたたかに、イスラエルの経済効果を狙っていたし、ラビンは本気で平和を作ろうとしていた。アラファトはというと湾岸戦争で負け組になり資金も底を尽き、行き場を失っていたから和平合意は彼らにとって必要だった。

僕のような素人目には、パレスチナという国が独立できる、確かに難民の帰還権に関しては絶望的だったが、それでも、西岸や、ガザの子どもたちがイスラエル兵に撃たれることがなくなると思うと感動的だった。

しかし、パレスチナ側にも強い反対の声があった。外で闘っているアラファト達、PLO幹部と、西岸、ガザで奴隷のようにイスラエルの経済発展の労働力にされているパレスチナ人には最初から温度差はあったのだろう。イスラエルは、西岸やガザのパレスチナ人を安い賃金で雇っていたし、一般のパレスチナ人は、イスラエルで働くしか選択肢のない人びとも多かった。ユダヤ人の入植地の建設現場で働き、自分の家は、入植地拡大のためにイスラエルに接収されるという悲惨な状況だ。人間の尊厳を奪われた人々が抗議の為に石を戦車に投げ始めた。子ども達も石を投げる。インティファーダ―という抵抗運動は、誰の目に見てもテロとは説明できない。最初は、「子どもが石を投げるなら腕をへし折れ」と命令していたラビン国防大臣(当時)も窮地に追いやられていった。

インティファーダを主導し台頭してきたハマースは、イスラエルの生存権を認めず徹底抗戦を掲げてイスラームの世界観で抵抗運動を戦っていた。今までの世俗的な宗教に関係なく民主的な国を作るというパレスチナ解放運動とは世界観も違っている。

一方で、パレスチナ解放の思想的指導者であったエドワード・サイードのような知識人もオスロには反対した。二国家共存は、オスロの枠組みでは、パレスチナは譲歩するだけであり、パレスチナの植民地化を打破できないし、難民の帰還権は議論すらされないことを批判し、バイナショナリズムを掲げた。

バイナショナリズムとは、ユダヤ人とパレスチナ人が領土を分割するのではなく、一つの国家の中で、互いを認め合い、一方が他方を支配するのではなく政治的な平等と、経済、文化面での協力を推進していくという考えで、2民族国家、あるいは民族共生国家というそうだ。あまり具体的なイメージがわかないのだが、小さなEUのようなものらしい。

サイードらが、オスロに反対したもう一つは、秘密交渉というプロセスの問題もあった。結局アラファトが勝手にきめる。独裁的な汚職体制そのものであり、民主的なプロセスからは程遠い。自治政府ができてからもその体質は引きずり汚職の温床となった。パレスチナ評議会の選挙は2006年を最後にいまだに行われていない。大統領選挙も2005年を最後に18年間アッバースの独裁政権である!イスラエルはこの3年半で5回も選挙をしているのに。

サイードらは、汚職だらけのファタハ、イスラム過激主義のハマースとは一線を置く第三の民主主義勢力を彼らは作ろうとしていた。サイードがなくなったのは残念である。「パレスチナを世界に持ち込み、世界をパレスチナに持ち込んだ」男だった。

ラビン首相の死

イスラエル側はと言えば、ラビン首相は本気だったが、国民は必ずしもそうではなかった。

1995年の平和集会で、ラビンはステージに上がり、がらにもなく平和の歌を歌った。

ステージを降りると、ユダヤ人のテロリストに彼は撃たれた。その時歌ったのが

平和の歌(シル・ラシャローム)

朝、太陽が昇って輝いてください、

私たちの祈りです。

火が消えて塵の中に埋もれた者は、

苦い涙で目覚めることはなく、

ここに連れ戻されることもない。

私たちの誰も

暗い穴から立ち直ることはできません。

ここでは

勝利の喜びも賛美の歌も役に立ちません。

したがって、祈りをささやくのではなく、平和の歌を

ただ歌うだけで、

大声で平和の歌を歌う方が良いのです。

* 1967年の第3次中東戦争で、重傷を負い片足を切断したジェイコブ・ロスブリットが書いた詩

ミリ・アローニは当時ナハル・バンドのリード・シンガーとしてこの曲を歌っていたが、1969年にバンドがこの曲を録音した際、この曲は物議を醸し、アリエル・シャロンはこの曲が敗北主義的であると主張し禁止した。

26年後、ミリはラビンと一緒にこの曲を歌った。その日の集会は「平和にYES,暴力にNo」というスルーガンが掲げられた。

ラビンは壇上から「大多数の国民は平和を望んでおり、平和のためにリスクを冒す用意があると信じている。そしてあなた方はここにいて、ここに来なかった他の多くの人たちと一緒に、国民が本当に平和を望んでいることを証明している。」しかし、直後に「平和にNo, 暴力にYes」を唱えるユダヤ人過激派にラビンは撃たれてしまった。

僕は、ラビンが暗殺されたというニュースをシリアの新聞で知った。正確にはクウェートの英字新聞をシリアで買って読んだというべきだ。血で染まった歌詞カードの写真が載っていた。シリアで一緒に働いていたパレスチナ難民の若者は、「ラビン?彼はテロリストだ。当然の報いだ」とそっけなかった。確かにインティファーダを徹底的に取り締まったのは、ラビンであり、「子どもが石を投げるなら腕をへし折れ」と命令し、イスラエル兵は命令通りに、パレスチナ人の若者を捕まえて腕をへし折った。パレスチナの同僚は、そういう映像を見せてくれた。

ラビン首相が暗殺された日の集会の映像は、最近になってみることができた。

ラビンの孫であるノアは当時の様子を次のように書いている

「私は必死になってリズムに乗って皆に調子を合わせている祖父の頭部しか見えなかった。彼のために私が変って歌ってあげられたら…」と。本当に不器用なこの老人は、本気で平和を作ろうとしていたのではないだろうかと思えたのだ。

すべてをひっくり返したアラファト?いや、むしろつぶしにかかったのはイスラエルだった。

僕が、パレスチナで暮らしたのは1997年から2002年までだった。

いろいろ問題はあったとしても、既成事実としてロードマップに沿って和平は進んでいくと思っていた。確かに、難民の子どもたちは、自分たちが取り残されているという不満から、「平和なんかいらない」と言っていた。しかし、自治区ができて前よりも安心して暮らせるようになったし、国際社会が経済効果をもたらして生活も豊かになってきたことも事実であった。

ハマースも、自爆テロを行っていたが、アハマッド・ヤシンがイスラエルの刑務所から釈放されるとテロはなくなった。

イスラエルのバラク首相とアラファトは、クリントン米大統領の仲介で2000年になって最終地位を話し合っていたが、バラクが9割をパレスチナへ帰して、独立国家とするという提案をアラファトがのまず、すべてをぶち壊したのは、アラファトである”という風に報道では伝えられている。

例えばロイター は、20年間の和平交渉をふりあえる記事で以下のような表現をしている。

イスラエルのバラク首相とパレスチナのアラファト議長が、米キャンプデービッドで首脳会談。両者の境界線や、東エルサレムの帰属問題など、紛争の主要問題について話し合ったが、パレスチナ側が米提案の妥協案を拒否し、合意に至らなかった。

クリントン大統領とバラク首相が交渉の決裂をパレスチナ指導部のせいにしたという事実が明るみになった。

https://arab.news/42med https://kotobank.jp/word/%E6%9C%80%E7%B5%82%E5%9C%B0%E4%BD%8D%E4%BA%A4%E6%B8%89-180981

僕が現地で感じていたのは、パレスチナ側に、まず独立宣言をしてしまいたいという意向があり、たしか、数か月前に国際社会は、アラファトを説得して延期させた。

そして、アラファトが9月10日に2度目の独立宣言延期を発表。11月15日に独立する方向で話が進んでおり、いくつかの国は、承認することを公言した。日本はどうかというと、さすがに3回目の独立宣言を認めないわけにはいかないと、知り合いの日本大使館員が、「大使館となるべく場所が東エルサレムに見つかりました!」といううれしそうな報告を聞いたのを覚えている。問題は先送りでも、悲願の国家が樹立されることを思うと嬉しい気持ちがこみあげてきた。

しかし、イスラエルの新聞は、パレスチナが独立宣言をするなら、力でつぶすという意見が少なからずあり、イスラエル軍が戦争に備えて訓練を開始している記事も毎日のように見られるようになった。結局、イスラエル側には、最初から平和を求めない人達がかなりいるということだ。

見せかけの平和で、イスラエルは、いろんな国との国交を正常化し、それなりに稼ぐと、オスロ合意をぶち壊し、何も失わずに、占領を拡大しようという戦略で、実際に2000年のアルアクサ・インティファーダで、オスロは完全に終わってしまった。

2023年のミリ・アローニ。オスロ合意から30年、彼女は車いすでステージに。

NOAは、1995年、ラビンが暗殺された集会に参加していた。

30年後イスラエルとパレスチナの若者たちと話してみた

私私自身は、2002年にイスラエルに入国できなくなって、理由は、当時パレスチナ人の医療支援をイスラエルの人権の医師団という団体と一緒に行っていたということらしいが、まあよくあることらしい。それ以来イスラエル、パレスチナの問題にはすっかりご無沙汰することになった。イラク戦争での緊急人道支援が主な仕事になってしまったからだ。

最近、大学で教えたり、聖地のこどもをささえる会 というNPOのプロジェクトに少しかかわることになり、パレスチナ問題をおさらいしている。

この夏来日した20代のイスラエル人、パレスチナ人と話をすることができた。

彼らは、僕がいなくなってから物心がついた世代で、オスロ合意など知らない。すでにそこには分離壁があり、その中にはテロリストが閉じ込められているから近づかなければいいだけだ。僕が滞在したオスロ後のイスラエルは、教育をどうするのか、アラブの歴史をどう教科書に書いていくのかとかそういう議論がされていたし、双方が仲良くなるためのプログラムなどもいろいろ研究されていたのだ。

イスラエルは、ネタニヤウがしつこく政権にしがみつき、イスラエルのことよりは、私腹を肥やすことに熱心で、民主主義のシステムすら反故にしてしまいかねない司法改革をやろうとしている。

30年経った今、もう一度ラビンのじいさんのように本気を出して平和を求めてほしいし、今は、パレスチナのためにイスラエルの民主主義を若い彼らが守ってほしいなあと思った。

コンサートをやろう

イスラエルの若者のルイとアンディが、結構本格的に音楽をやっていると聞き、個人的に僕はヘブライ語の歌の響きが好きだった。エルサレムにすんでいた時は、西側のタワーレコードでCDを買いに行く。ロックにヘブライ語はよく合うなあと思った。

なので、彼らが折角日本に来るんだから、日本人に紹介できたらいいなあと単純に思ったこと。

後やはり、平和の思いを音で紹介していきたいというのがあり、急遽ChalChal とカステラ楽団を招集した次第だ。

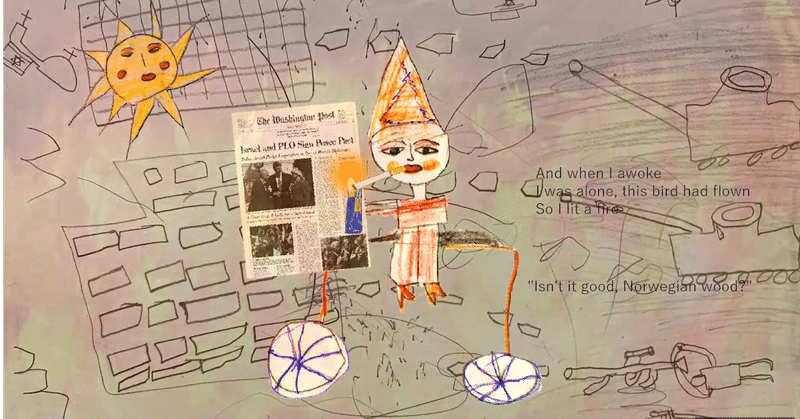

リハをやる時間があまりなかったのだが、まず曲の選び方をどうするかが楽しい作業だった。僕は、ビートルズの曲は何かやりたいなあと思っていたが、ちょうどノルウェーの森が、オスロ合意で期待して裏切られる結末が、しっくりくるので、アニメーションも作って演奏してもらうことにした。それぞれが、これ!という曲を持ち寄っていいステージができたと思う。

エドワード・サイードの言葉を引用すれば、

「民族や国籍によって人々を引き離しても、彼らを対立させている問題は何一つ解決しない。他者を知ろうとしないことも、もちろん有害無益だ。音楽を演奏する喜びを分かち合う時のような協調と共存を通してならば、少しは期待が持てるかもしれない。」

ということだ。

9月6日に行ったコンサートは、

こちらからご覧ください

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?