ITエンジニアを取り巻くストレス要因/離職率を下げ、各人のパフォーマンスを最大化する

今回は離職率を下げ、各人のパフォーマンスを最大化するためにはどうするべきかということを、VPoE/EM/ピープルマネージャーの観点からお話します。採用を多めに語りがちな本コンテンツですが、穴の空いたバケツに水を注いでも無駄なように、離職率を下げること、そして入社してくれた人材が活躍してくれることもまた重要です。

従来型の新卒一括採用・一括研修と能力のバラツキ

これまでお話してきたように、従来型の新卒一括採用・終身雇用型の企業においては大学で取り組んできたことには触れず、地頭ベースで採用試験をし、適性検査を経て一括研修をする、そこで晴れて一人月として配属されるというものが中心でした。伝統的なSIerでは半年から1年の研修があります。これは個の特性の考慮は足らないものの、均一な最低限の品質を持った「一人月」を輩出するという目的を前には有効であると考えます。そもそも大学入学時の大学・学部選びが「潰しがきく」とかだったりするので、個人的には日本企業の特性と大学の位置づけとしてはそれなりに合理的なものではないかと捉えています。

しかしこの新卒一括採用・一括研修の流れが崩れています。IT革命から20年が経過し、幼い頃からPCに慣れ親しみプログラミングに触れてきた英才教育層も居る一方で、体系だった研修ではなく入社後程なくして先輩社員からのOJTに移行する流れが中小企業を中心に起きてきました。加えて00年代と比較してホワイト化した10年代後半のIT業界ですが、各人の自走に期待している前提があるため就業後にどれだけ勉強に充てているのか、勉強会などに参加したり自己研鑽しているのかが問われるようになりました。その結果、エンジニア各人のスキル差は大きく開いていくこととなります。

そして2020年。未経験フリーランスという言葉の登場。一人月が指す期待されるアウトプットは00年代と比べると、上にも下にも全くのバラツキがあるものになりました。

均質な最低限の一人月が定義できない以上、良くも悪くもバラツキのある各個人のパフォーマンスを最大化する役割が重要になってきます。その仕事こそがピープルマネージメントであり、エンジニア組織の場合はVPoEやEM職になります。

パフォーマンス発揮にキャップしてしまう複雑要因

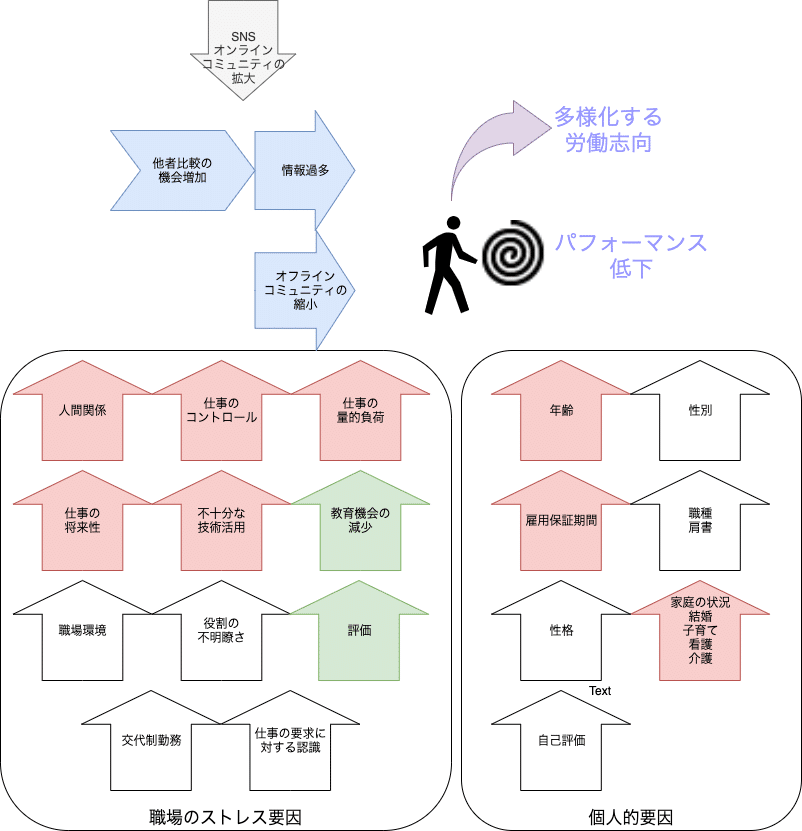

東京都労働相談情報センターによるNIOSH(米国立労働安全衛生研究所)職業性ストレスモデルを改修した図が下記になります。

更に上図のストレス要因に対し、実際にエンジニアリングマネージメントや採用活動で見えてきたストレス要因を追加したものが下記のものです。赤は上図の中でも近年職種を問わずに顕著に見られるもの、青と緑は上記に登場しない要因です。いくつか抜粋してお話します。

ストレス要因:将来性

基本的に「これさえしておけば生涯食っていける」というものはありません。何かしら更新する必要がありますし、今が良くても70歳まで走りきれるものはないでしょう。よくあるものは「○○(特定の技術名)を習得すれば逆転できる」という極端な論調ですが、せいぜいが今からやって5年とかそういうお話です。

勢い技術的に遷移をしていく必要がありますが、それが同じ組織で叶えられることができるかどうかは別の話です。企業で柱となっている事業に関わることで身につけられるものがある一方で、そのような事業は技術的にはコンサバになりがちです。反対に技術選定が自由なものは新規事業が多く、砕ける可能性も多いです。一長一短。迷いながら進むものです。

ストレス要因:雇用保証期間

大企業の50歳以上SEの中からは「逃げ切った!」という声も聞こえてくるのですが、45歳で早期退職を募る企業も多く、自分が定年(推定70歳)まで企業は継続するのか?と仮定しながらキャリアを紡いでおく必要があるでしょう。

先日ある大手企業の社長さんと話す中で「他社に中途入社した人材を自慢したら叱られた。『育成した企業のことも思いなさい。』と言われてしまいました」というお言葉が出てきました。私は高学歴ワーキングプアを挟んでからのベンチャーへと流れてきた人なので非常に驚きましたが、良い意味でこれが「身柄を引き受ける」タイプの伝統的日本企業の感覚なのでしょう。定年まで保証できる盤石な経営基盤がないと、ここまで責任感ある言葉は出ないと思います。少なくともIT企業でここまで言える企業は無いのではないでしょうか。

昨今のスタートアップ、ベンチャー界隈を見ていると2つの流れがあるように思います。1つ目は大企業の背中を見ているために意識的・無意識的に終身雇用を意識している企業です。複数の事業の柱を持ち、リスクヘッジを取っています。実際に実現可能かどうかは別です。2つ目はプロジェクトのような企業です。単一の事業を持ち、邁進していきます。複数の柱がないために無くなるリスクもありますがコアコンピタンスを抱えて突進しています。「お前の一生を面倒見てやるから来てくれ」という口説き文句は私の知る範囲ではありません。キャリア形成の中で企業の寿命も意識することが現実的でしょう。

今後問題になってくるのはフリーランスでしょう。最近手練のフリーランスの方とお仕事をしているのですが、経験値などが凄まじいです。盤石な基礎力の上で恐らく仕事を断ってないのでは?と思えるほどの業務幅。かつそれを精力的に取り組んで高次元で納品している。そういう方々が50歳を越えてもフリーランスであり続けられる強者なのかなと感じています。同年代の同僚と一緒に「キャリアがバグっている」と話していましたが。

一方で心配しているのが若手のフリーランスです。未経験フリーランスという言葉も登場しています。今は足りない金額を副業(動画編集とか、ライターとか)で補填しているように見えます。この当たりの市場が崩壊した時(今も確立とは言い難いですが)、フリーターが市場に溢れるように思われます。今は若く単価の低い副業を数をこなすことができても、体力的に限界が来たときに大きな雇用不安となって社会問題化するのではないでしょうか。

いずれのキャリアを歩むにせよ、雇用保障に対する不安は永続的につきまとうのが現代と言えます。

各方面で拡がってる未経験フリーランス。

— 久松剛/採用コンサルもするPO・EM・PjM (@makaibito) December 12, 2020

後ろ盾が欲しくなったりした時にどうするのか?そもそもスタートがフリーランスありきの彼らは、その心情には至らないのか?

5年後、フリーランスと言う名のフリーターが量産されそうだとすると、だいぶ労働市場にヤバみがあるなと。

ストレス要因:不十分な技術活用

まずはエンジニアスキル的な観点があるでしょう。現場のスキルセットがイマイチというものもあれば、自分が使いこなせていないというものもあります。

もうひとつは社内のIT環境です。これは現場を見限りやすいやつです。弱い対外線・無線LAN、無料枠で運用され続けるSlack、現役のオフラインExcel + WBS、外部企業と繋がらないSaaS、怪しいライセンス管理、社内に溢れる秀丸’…リテラシがある故に「こんなレベルのところで働き続けて大丈夫か?}と思いやすいので経営層は注意が必要です。

ストレス要因:家庭の状況

家庭の規模が小さくなりました。例えば子育てなどを夫婦で受け止めないと行けないケースなどは、ライフスタイルや収入について不満が出がちです。従来であれば同居している親とかに頼めていたポイントでしょう。今後は現役エンジニアが介護問題を抱えるケースも多くなってくるため、配慮しておく必要があります。

経験上、残業や収入について配偶者から問題提議された場合、なし崩し的に退職になりがちです。私が1on1などをするときは今の仕事について家族が応援しているかどうかは気にするようにしています。

ストレス要因:将来性情報過多とコミュニティの変化による他者比較

インターネットの登場、SNS、口コミにより他者との比較が用意になっていきます。私生活にしてもInstagramとかビジュアルでマウンティングされるので悲惨ですね。最近では転職比較サイトや、時折出現する年収比較サイトなども厳しいものがあります。前者は退職者や転職を意識した人が書くのでヘイトが溜まりやすく、後者は申請した一部の人しか反映されておらず訂正したい気持ちがある一方で、且つ上の方の企業は勝負がついているという諦めに近い感情。

転職サイトにおける口コミには個人的には懐疑的です。

— 久松剛/採用コンサルもするPO・EM・PjM (@makaibito) November 7, 2020

プラスの感情で去っていく人より、何らかの不満や他社が良かったから去っていく人が多い中で、フラットな口コミの集まり具合はイベント発生頻度的にもディナー以下だと捉えています。 https://t.co/u2GBuw0pDe

個人的な経験で行くと立地も厳しいものがありました。同じ建物なのに待遇が違うのでは?と疑われ始めると厄介です。粗利とか考えていただきたい。我々はオーブは売ってない。

前職ではフロア的な意味でサイバーエージェントさんとmixiさんに挟まれた「上下の芝生は青く見える」条件でのエンジニアリングマネージメントだったわけだけど、これを受けて

— 久松剛/採用コンサルもするPO・EM・PjM (@makaibito) December 9, 2020

「緑の繁った芝生と、果実味のあるオレンジに挟まれてのマネージメントだったんですね」

と言われて今後使おうと思った。

この世のどこにも理想郷などはなく、他社や他者との比較は無意味なのですが、それでも耳に入ってくる他者他社情報。「よそはよそ」と割り切るには余りにも甘い情報が多く、同時に諦めるには長すぎる定年までの在籍年数です。何が許せて何が許せないのか。その当たりを折り合いをつけながらできるだけ長く働いていただくというのが正社員のピープルマネージメントです。

自社には無い他社、特にメルカリの各制度と給与体系などとはよく比較され、若手から苦情を言われては(粗利が違うんだよ)と苦々しく思っていました。しかしEMTalkでお話されていたメルペイの方は「若手からGoogleと比較されて辛い」とありました。そしてGoogleを退職してスタートアップに転職した後輩は「良くも悪くも大企業なのでつまらない」と話していました。

他社や他者を比べ続けるのは幸せにはなりませんね。

— 久松剛/採用コンサルもするPO・EM・PjM (@makaibito) November 28, 2020

EMをしていてありがちな辛い若手からの声として「A社の○○と、B社の△△、C社の✕✕、これらがない弊社はダメ」というものです。

是非黄金の国と、そこに入国できるに相応しい自分自身を探してもらいたいものです。 https://t.co/wemTK2BTpA

そして多様化する労働志向

各人の立ち位置で様々な要素で悩んだ結果、思い描く労働に対する志向性もまた多様化が進んでいます。各人が何を悩み、どこに向かっていこうとするのかを定期的にヒアリングし、把握し、可能なものについては配慮・叶えて上げなければなりません。このリソースが割けないのであれば積極的に外注した方が現実的です。

下を青々とした芝生、上をオーブで輝くオレンジの果実に挟まれていた頃、離職率下げるために意識したものの一つが1on1でした。ヤフー式に準拠し、ヒアリングに徹するスタイルです。そして上記のストレス要因や志向性を探っていくのです。

マネージメントとP2P網構築との類似性

私の博士時代の研究テーマはP2Pネットワーク上で広帯域ストリーミングをするという狂気じみたものでした。WinMXやWinnyの上でビデオ転送すると言えば、ある程度のインターネット年齢以上の方は想像できるかも知れません。情報工学の割に非常に癖が強い研究領域であり、それが私のEMとしての源流になっています。

きっちり管理され、定められた計算機資源がほぼ使えるオンプレミスのような環境とは違い、P2Pは全てが野良PCですし、全くの不透明なものです。同一のコンテンツへの興味や目的を持った素性不明の野良PCが集まり、網を構築していくのです。

P2Pシステムの中には計算機資源を自己申請することで網の中での配置を決定するものもありました。WinMXなどでは文化になっていましたが、わざと過小評価して転送はせず、コンテンツのダウンロードだけする輩も居ました。逆に強めの計算機資源を表明していても、下記のようなことから当該ノードが無理ない範囲でパフォーマンスが発揮できないケースがあります。

・実際は虚偽の深刻だった/設定ミスだった

・他のプロセスが重くてパフォーマンスが発揮できない

・LANが混んでいる

・対外線や地域網が混んでいる

・網におけるポジションが適切ではない

・下位に属するノードが多すぎる/チャンク(データのかけら)のリクエストが多すぎて捌けない

ヒトに置き換えると下記のように言えるでしょう。

・実際は虚偽の深刻だった/設定ミスだった

→盛りすぎた経歴

→できないけど「できる」と言ってしまった

・他のプロセスが重くてパフォーマンスが発揮できない

→前述したストレス要因

・LANが混んでいる

→社内コミュニケーションパスの問題

・対外線や地域網が混んでいる

→社外へのアプローチに対する課題 など

・網におけるポジションが適切ではない

→人材配置の課題

・下位に属するノードが多すぎる/チャンク(データのかけら)のリクエストが多すぎて捌けない

→組織体制の課題

→採用が疑わしい場合も

こうした状況に対し、P2Pの研究領域では下記のようなものがありました。

・網全体のパフォーマンスを最大化するための網の構築手法

・ノードの離脱検知

・強く中核を担っていたノードが離脱した場合の再構築の仕組み

・上位ノードからデータが得られない場合の再送・補填の仕組み

・フリーライダーを良しとしないフェアネス

いかがでしょうか。かなり人事っぽいお仕事に見えませんか?この思想を練っていくと人材配置やフローについて、労働資源を最大化する工学的なアプローチができるのではないかと考えています。

VPoE/EM/ピープルマネージメントのお仕事

いくつかのP2Pシステムでは、コンテンツ転送とは別にノード管理・コンテンツ管理を担う別の網を構築して居たり、Skypeなどではスーパーノードと言われる管理者が居たりします。こうした管理者が随時、各ノードが健全に応答するかどうかを管理していきます。

各人の能力がバラバラで流動性が高いエンジニア組織にあっても同様のことが言えます。そしてこの役割を担うのがVPoEでありEMです。伝統的な組織形態で能力の均一性が高く、離職率も低い組織形態であれば恐らくは不要な職種です。経営層の方々におきましては、自社がどちらの組織に近いのかを照らし合わせた上でこれらのポジションを設置することを決めることをオススメしています。もっとも、置かないという選択肢を取って良い企業は外注比率が高い場合以外にはないのでは?と考えていますが。

執筆の励みになりますので、記事を気に入って頂けましたらAmazonウィッシュリストをクリックして頂ければ幸いです。

https://www.amazon.jp/hz/wishlist/ls/COUMZEXAU6MU?ref_=wl_shar

頂いたサポートは執筆・業務を支えるガジェット類に昇華されます!