ヒロシマとナガサキ、そしてカンチャナブリーの旅 戦争は日常のテーマ、悲劇を風化させてはならない

今年もヒロシマとナガサキでの原爆祈念の日、そして終戦記念日がめぐってきた。「平和ニッポン」では8月に限って、戦争のことを問い直す年中行事になってしまった感すらする。しかし21世紀に入ってもアフガニスタンやシリアで内戦が続き、ロシアのウクライナ侵攻は現在も進行中だ。その上、長期戦となり、ロシアの核使用が取りざたされる事態だ。戦争は日常のテーマである。今回の旅は、世界で初めて原爆が投下され、一瞬にして20万人もの人命が失われたヒロシマ、その3日後に再び原爆が投下され7万人以上が亡くなったナガサキの核の洗礼を受けた被災都市を取り上げる。一方、日本軍が加害責任の『戦場にかける橋』の舞台をとなったタイのカンチャナブリーの旅を通して、核や戦争の問題を提起したい。

■被爆に関する特ダネを書いた思い出

ヒロシマとナガサキへの初めての旅は、半世紀も前の大学2年の春休みだった。ゼミの友人の故郷が長崎市内で、広島に立ち寄った後に訪ねた。両市の惨状はテレビや書籍で見聞していたが、やはり原爆ドームや原爆資料館での見学に衝撃を受けた。

広島平和記念資料館提供

朝日新聞社に入っての初任地が広島だった。原爆ドームと道路を隔てて向かい合う広島商工会議所の記者クラブに籍を置いていたため、毎日のようにドームを眺めることになった。経済を担当していたが、「爆心地付近から十数体の遺骨」とか「旧住友銀行広島支店入り口に刻まれた死の影を移設」などの被爆に関する特ダネを書いた思い出がよぎる。

私は終戦1年前の昭和19年8月14日、四国の新居浜市に生まれた。明治40年生まれの父親は召集され、満州やマニラ戦線に出兵したが、無事帰還した。過酷な軍隊生活だったのであろう。帰省時に持ち帰った私の書いたこれらの新聞記事を、父は色褪せても大事に手元に置いていた。そして死を待つ床で、「戦争は絶対あかん。お前を新聞社にやれて、ほんとに良かった」と、ぽつり呟いたのが忘れられない。

特ダネは、1970年当時、会議所の近くにあった西警察署回りを兼ねていたため、市内の建設現場から何体分かの人骨が発掘された情報を聞き込んだ。原爆によって一瞬、死の町と化した広島にとって、それほどのニュース性はないと言われたが、私にとっては、今だにこうしたことが起こることに驚き、取材を進めた結果、被爆時に軍事用病院の跡地であることが判明し、社会面に大きく報じられた。

また住友銀行広島支店入口に腰をかけ開店を待っていた人は、被爆の熱線によって人影が刻印された。1971年の建て替え時に切り取られ、平和記念資料館に展示されている。その被爆者は原爆の閃光で死亡したとされていたが、「もしかすれば私だったかもしれない」との名乗りがあり、記事にした。

■原爆をテーマにした企画展を巡回開催

それから私はいくつかの任地を経て、編集から企画に籍を置き、広島をしばしば訪ねることになる。戦後50年企画の実務責任者になったからだ。その都度、ドームの姿を網膜に留めてきた。

その一つが広島で開かれた1994年のアジア競技大会の芸術展示だった。広島市現代美術館と共催して「アジアの創造力」と題した展覧会では、中国人作家の蔡國強(ツァイ・グオチャン)が実施した被爆の鎮魂を願い、導火線を通じ花火の閃光が地下へ吸い込まれるプロジェクトなどに関わった。

(2004年広島市中央公園で、筆者撮影)

また広島市現代美術館所蔵作品を中心とした「ヒロシマ―21世紀へのメッセージ」の展覧会を企画し、1994年9月から翌年12月まで、熊本を皮切りに大阪、郡山、広島で巡回展示した。ヒロシマの心を題材にした美術品を中心に、朝日新聞社で保存してきた被爆直後の写真と、その写真の中から選定したいくつかをコンパクトディスクにし、影像ディスプレイで見せた。

(1995年郡山市立美術館で、筆者撮影)

(「ヒロシマ―21世紀へのメッセージ」展図録より)

(「ヒロシマ―21世紀へのメッセージ」展図録より)

この展覧会のもう一つの特徴がヒロシマをテーマにした美術作品と合わせ、「市民が描いた原爆の絵」100点を展示したことだ。1974年に放映されたNHK番組「鳩子の海」を見て寄せられた一枚の絵がきっかけになって、一年間に2225枚もの絵が寄せられ、平和記念資料館で所蔵していた。

何度も何度も、ドームを見ながら資料館に足を運んだ。市民らが体験した地獄のような現実は、「私がそこにいた」「私がそれを見た」「私がそれを伝えたい」といった心情に満ちあふれていた。開催会場の学芸員は「画家の作品を記録写真や市民の絵と同じ会場で見せることは邪道かもしれないが、メッセージ性をより一層強くした」と話していた。

「ヒロシマ―21世紀へのメッセージ」展で展示された朝日新聞社保存の被爆直後の写真は、朝日新聞大阪本社1階のアサコムホールでも展示され、勤め帰りの会社員らが数多く立ち寄って見入っていた。

(1995年朝日新聞大阪本社1階のアサコムホールで、筆者撮影)

さらに広島への日参は続いた。朝日新聞社の戦後50年企画にヒロシマをテーマにした映画製作を企画したからだ。「原爆の子」や「第五福竜丸」「さくら隊散る」などの反核作品などで評価の高い新藤兼人監督に依頼して進めた。しかしリスクが大き過ぎ、途中で断念した経緯があった。スクリーンにドームが映し出され、悲惨な実相を世に問い、人類への戒めにする夢はしぼんだ。

映画は日の目を見なかったが、新藤兼人監督との交流が続き、100歳で他界した映画人生を、亡くなった翌年の命日に『幻の創作ノート「太陽はのぼるか」(2013年、三五館)にすることができた。「核廃絶までピカドンは語り継ぎ、ヒロシマは生き証人となって戦争の愚かさを問いかけなければならない」。新藤監督が私に遺した言葉だ。

後期高齢となった私は、新藤監督の年齢まで生きられそうもないが、父の没年に近づいている。とっくに新聞社を定年になった私は、どれほど戦争と向き合い、戦争の悲惨を伝えられてきたのか、大いに悔いが残る。

■世界へ発信する「負の遺産」原爆ドーム

2004年9月には、広島平和文化センターの理事長になった朝日新聞時代の先輩であった斎藤忠臣さん(2014年死去)に会うため訪れた。広島支局同人であった斎藤先輩は、大江健三郎の『ヒロシマノート』を手に着任したという。その後一貫して「平和」や「核」をテーマにした記者活動を続け、平和施設の要職に就いたのだった。

斎藤理事長は、機関誌『平和文化』150号に寄せた文章で、大江健三郎の文章を引用しながら「グラウンド・ゼロの本当の怖さを語れるのは広島と長崎です。被爆の地こそ、核への想像力を保ち続けるための原点なのです。(中略)核を見据える眼力を研ぎ続けようではありませんか」と呼びかけている。引用した大江の文章にはこう記されていた。

核時代に人間らしく生きることは、核兵器と、それが文明にもたらしている、すべて の狂気について、可能なかぎり確実な想像力をそなえて生きることであろうと思います。またその想像力を鈍らせようとする力については、微力ながらも抵抗することであろうと思います。

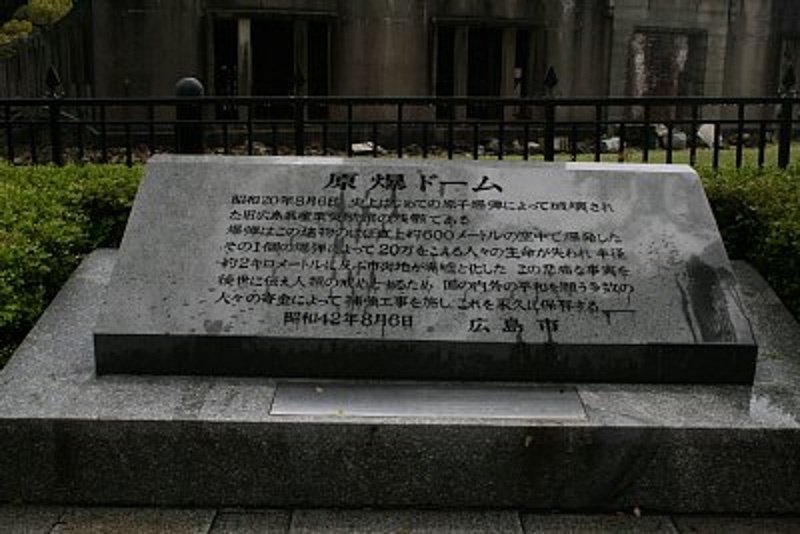

広島平和記念公園の敷地内にあるセンターへの道すがら、1967年に建てられた 原爆ドームの碑の文言をあらためて読んだ。「昭和20年8月6日 史上はじめての原子爆弾によって破壊された旧広島産業館の残骸である(中略)その1個の爆弾によって20万人をこえる人々の生命がうしなわれ(中略)この悲痛な事実を後世に伝え 人類の戒めとする」と刻印されている。

「原爆ドームを世界遺産に」という気運が盛り上がったのは、1992年に日本が世界遺産条約へ加盟したのがきっかけだ。この市民の声を受けて、広島市議会で登録を求める意見書が採択され取り組みは本格化した。翌年には、市長が世界遺産としてユネスコへ推薦するように国へ要望したのだった。

その後、「原爆ドームの世界遺産化をすすめる会」が発足し、遺産化を求める全国的な署名運動が始められ、165万人余りの署名を集めた。しばしば広島通いをしていた私もその1人である。遅ればせながら1995年、文化庁は文化財保護法の史跡指定基準を改正し、原爆ドームを国の史跡に指定して、ユネスコへ世界遺産に登録するよう推薦したのだった。1996年12月5日、多くの人の念願が実って世界遺産委員会の登録が決まった。

そして原爆ドームの碑の横に、1996年12月に新たな碑が加わった。「人類史上最初の原子爆弾による被爆の惨禍を伝える歴史の証人として(中略)世界遺産一覧表に記載された」と銘記されている。原爆ドームは、人類の文化の創造性や自然のすばらしい景観とは異なり「負の遺産」ではあるが、普遍的な価値を持った貴重な遺産だ。このことは、「核兵器を二度と使用してはならない」ということが国際社会の共通認識にならなければならないことを表している。

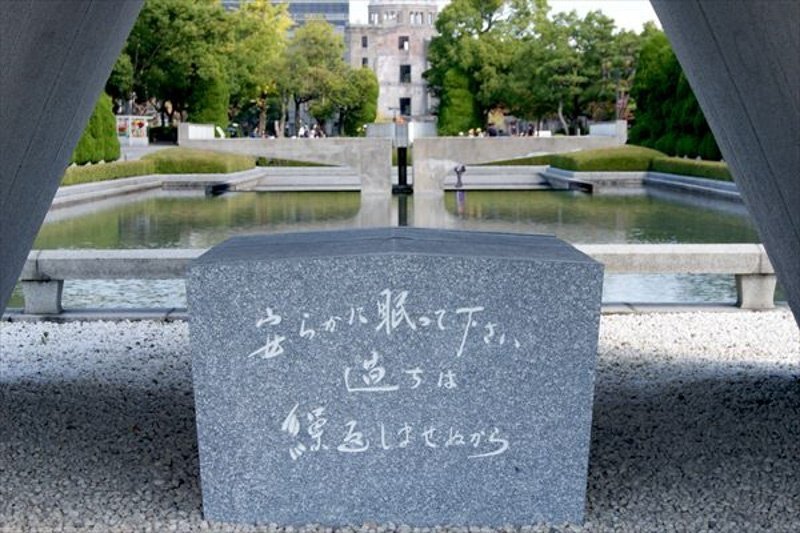

ヒロシマは2025年8月6日、被爆80周年を迎える。「負の遺産」原爆ドームが伝えるメッセージが、国際的な成熟社会に受け入られ、地上から戦火が途絶えることを祈るばかりだ。さらに広島平和記念公園にある原爆死没者慰霊碑に「安らかに眠って下さい 過ちは繰返しませぬから」と刻まれた言葉は重い。

■長崎で「求道と鎮魂の絵画―平山郁夫展」

長崎市の原爆被害も深刻で、当時約24万人が暮らしていたが、1945年12月末の推計によると原爆による死者は73,884人、重軽傷者は74,909人。人口の半数以上が死傷者となり、生き残った者も原爆症におかされ、後遺症に苦しみ続けたのだ。

そのナガサキへの旅は、大学時に訪ねてから30年余途絶えていた。朝日新聞企画部に在籍時、長崎県美術館開設準備室に出張した。大学時代の友人は長崎県庁に勤務していた。勤務時間後に懇親の待ち時間もあって、約2時間かけて原爆資料館をじっくり見学した。

展示室では、Bー29「ボックス・カー号」が、高度9,600mの上空から世界で2つ目の原子爆弾「ファットマン」を投下し、強烈な勢いで巨大なきのこ雲が立ち上り、街全体がみるみるうちに白い灰と粉塵に覆われるシーンを映し出した衝撃的な映像が流れていた。長崎に原爆が投下された運命の時「11時2分」の位置で針が止まった柱時計のモニュメントなども展示されていた。

「ファットマン」の実物大模型も展示されていたが、大阪の出版社・新風書房(大阪市天王寺区)が2019年、この実物大模型の画像データを基に実物大写真パネルを製作した。代表の福山琢磨さんは「風化しつつある戦争の記憶を、記録として次世代へ受け継ぐ活動の一環です。原爆は多くの尊い命を奪った。原爆の巨大さを知り、改めて原爆の恐ろしさを感じ取ってもらえるのではないか」と話していた。

(2019年、新風書房で)

その後も長崎市郊外に住む小・中・高の同窓生を訪ね、長崎平和公園に出向き、被爆10周年の1955年に完成した「平和祈念像」や「平和の泉」、浦上天主堂、出島などを廻った。浦上天主堂は、原爆投下によりほぼ全壊し、1959年に再建された。当時の姿に似せたレンガ造りが印象的で、中のステンドグラスも印象的だった。

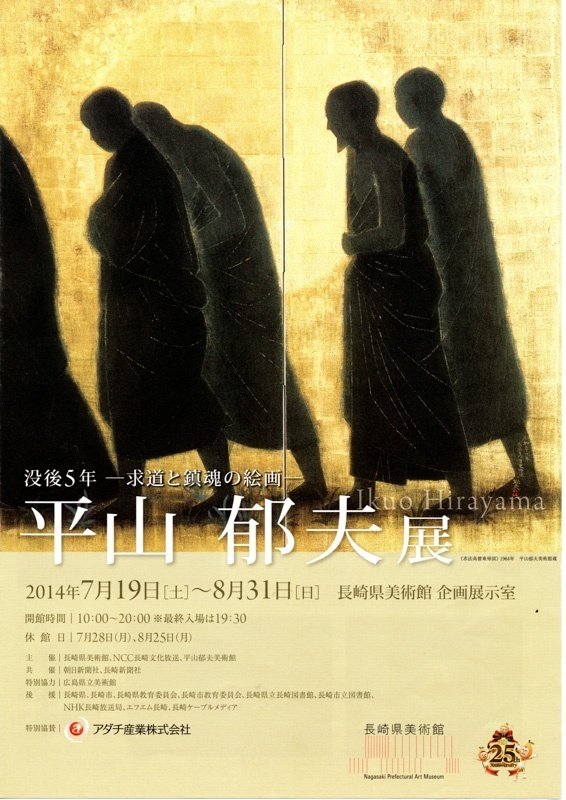

時を経て、朝日新聞社時代の後輩で長崎文化放送の役員になっていた友人の誘いで長崎へ。折しも私は平山郁夫美術館の企画展コーディネーターとなっていて、開局10周年記念事業として「平山郁夫展」の開催が持ち上がった。何度か下交渉もあって長崎へ出向くことになり、2014年7月19日、長崎県美術館で開幕にこぎつけた。長崎県美術館は2005年に長崎県立美術博物館から衣替えしていた。

平山郁夫画伯は15歳の時、学徒動員先の広島で被爆していた。2009年に逝去されたが、長崎での展覧会は開かれていなかった。「没後5年―求道と鎮魂の絵画―平山郁夫展」には、8月9日の長崎の原爆忌にあわせ、平山郁夫が自らの被爆体験を絵画化した唯一の大作《広島生変図》(1979年)を、広島県立美術館より特別に出品(8/9~8/31)していただいた。

開会式後、長崎や福岡から駆け付けてくれた友人たちと長崎平和公園を訪ね、「長崎平和祈念像」に慰霊した。上空を示す右手は原爆の脅威を、水平に伸びた左手は世界平和を、軽く閉じたまぶたは原爆犠牲者の冥福を祈るその姿に、深く頭を垂れた。

原爆落下中心地にある「原爆殉難者名奉安」や、偉大なる母の慈悲心と温かな母の胸で眠る傷心の子供の姿で表現した「被爆50周年記念事業碑」などにも慰霊した。

また、原爆被災の身ながら多くの人命救助の医療を続けた故・永井隆博士の記念館にも赴いた。著書『この子を残して』(1948年、講談社)の一人娘・茅乃さんは、私の先輩である朝日新聞記者に嫁がれた。1980年代にお宅を訪ね、お父さんのことをお聞きしたこともあった。その茅乃さんもすでに他界している。

永井隆博士の記念館で買い求めた著書『平和塔』(アルバ文庫)の帯文には、「一人一人の心の中に平和塔を建てよう」との永井博士が遺したメッセージだ。そして本文に「戦争を棄てた。――といみじくも私たち日本人は公に言いきった。世界中の国々がこぞって戦争を棄ててくれたら、どんなにうれしいことだろう!」と綴っている。

戦後日本の平和は、戦争放棄の憲法と陸地で国境を接しない島国によって守られてきたと信じている。しかし時の政権は「積極的平和主義」と称して、集団的自衛権を閣議決定し、秘密保護法を施行し、ODAの他国軍仕様を解禁した。さらにウクライナ戦乱で危機感を強め軍事費の増額を図る。自衛隊が軍隊になる道をたどっているのではなかろうか。

■加害国でもあった世界最初の被爆国

日本軍といえば、映画『戦場にかける橋』の舞台へ出向いたことがある。2008年5月にタイへ渡航した際、かつてビルマと呼ばれたミャンマーと国境を接するカンチャナブリーまで足を伸ばした。カンチャナブリーはバンコクから北西へ約130キロ、ミャンマーとつながるクウェー川(クワイ川)に沿う町だが、第二次世界大戦時、日本軍が大量の連合軍捕虜や強制連行のアジア人たちの過酷な労働によって1943年に完成させた全長約415キロの泰緬鉄道の拠点となった所だ。

当時、インド方面へ戦線を拡大しようとした日本軍と、それを阻止しようとする連合国軍との間で全長250メートルの鉄橋をめぐって死闘を繰り広げた。イギリス人捕虜も協力し完成した橋がその直後に英国軍によって破壊される過程を描いたのがアカデミー作品賞を受賞した『戦場にかける橋』だ。

戦争の無意味さを描いた映画は、テーマ曲の「クワイ河マーチ」のメロディとともに強く印象に残っている。いつか現地に行ってみたいと思い続けていたのは、私の同僚だった記者が1980年、戦時中に日本陸軍の通訳だった永瀬隆さんと同行し「泰緬鉄道の旅」を岡山版に連載したのを読んだことにもよる。

泰緬鉄道の建設は、険しい地形と劣悪な労働環境、さらには戦局維持のため急を要したこともあり、4万5000人もの犠牲者を出したとされる。この悲惨な歴史を伝えるべく捕虜収容所を再現したJEATH戦争博物館がある。粗末な竹で造った小屋内には、日本軍の拷問を描いたスケッチをはじめ、軍刀や小銃、飯盒や水筒なども展示されていた。

このほか戦争の記憶をとどめる第二次世界大戦博物館や泰緬鉄道博物館もあり、捕虜として犠牲になった連合軍共同墓地と日本軍が建てた慰霊塔もあった。そして「死の鉄路」とさえ言われる泰緬鉄道は、現在もナムトックまで80キロが運行されている。クワイ川に架かる鉄橋は歩いて渡ることも出来、観光客であふれていた。

サトウキビ畑などの田園風景を眺めながら2時間足らず体験乗車をした。車中、JEATH戦争博物館で購入した日本語の「クワイ河の虜」(1996年、新風書房)のページをめくってみた。オーストラリア人のバンコク・ポスト紙記者が書いた本だが、慰霊に訪れる元捕虜たちや供養の旅を続けていた永瀬さんらの証言を集め、史実を掘り起こしていた。

記者は「うっとりとするカンチャナブリーの自然に抱かれて、陶酔状態にひたったまま、静かに平和のなかで暮らしたいと願ったこともある。しかしいまは、死の鉄路の怒りを知ろうとする希求から、とうとうクワイ河の虜になってしまった。やることはまだ山ほど残っている」と、この本は締めくくっている。

深く重い言葉だった。いかに戦争時の行為とはいえ、日本国から十分な謝罪や補償もなく年老いてゆく元捕虜たちは、物見遊山の日本人観光客らを横目に「日本を許せない」と憎しみを募らせていると聞いた。私たち日本人にとって、忘れてはならない実相を知り、戦争の悲惨さを語り継ぐことの大切さを実感した。

戦前の軍国日本は覇権主義で半島や大陸、東南アジア各地に戦線を展開した。海外での加害はカンチャナブリーにとどまらない。まもなく戦後80年。戦争を体験した日本人はほとんどいなくなる。

世界で最初の被爆国は、原爆を投下したアメリカの核の傘で守られているアイロニー。そして今年6月には、初めての核兵器禁止条約の締約国会議が開かれたが、アメリカへの配慮もあってか日本は参加していない。

被爆者たちは、ロシアのウクライナ侵攻という現実が、この条約とは逆行している。だからこそ、条約の発効で生まれた核廃絶への機運を絶対に絶やしてはならないと危機感を強めている。被爆者の「『核兵器をなくせ』という『血の出るような叫び』」を風化させてはならない。戦争は日常のテーマである。

この文章の締めくくりに、ひらがなだけで綴られた峠三吉の『原爆詩集』の「序」に収められたの有名な詩を銘記しておきたい。

ちちをかえせ ははをかえせ

としよりをかえせ

こどもをかえせ

わたしをかえせ わたしにつながる

にんげんをかえせ

にんげんの にんげんのよのあるかぎり

くずれぬへいわを

へいわをかえせ

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?