考古学者で文化人類学者の加藤九祚さん シベリア抑留を体験、老いて遺跡発掘の生涯

2002年に受章した「ドストリク」(友好)勲章を胸に正装の加藤九祚さん

(2008年、奥野浩司さん撮影)

■シルクロードの名著、90歳過ぎても現場へ

90歳を過ぎても、シルクロードの要衝の地、ウズベキスタンで遺跡の発掘調査を続けていた考古学者で文化人類学者の加藤九祚(きゅうぞう)さんが、発掘のため訪れていた南部・テルメズの病院で2016年9月12日に亡くなって5年になる。94歳だった。大半の学者は研究室に閉じこもり、文献調査などに明け暮れ学説を発表する。しかし加藤さんのように発掘現場に出向き、命を削るような日々から研鑽を積む学者は極めて特異だ。20年来の厚誼をえた私にとって、忘れえぬ孤高の先達であった。

ウズベキスタンのテルメズ市民らと踊る加藤さん

(2008年、奥野浩司さん撮影)

加藤さんは、1922年、韓国慶尚北道生まれ。43年に上智大予科仮卒業後、45年から約5年にわたって、陸軍少尉としてシベリア抑留にされる。帰国して53年に上智大学文学部を卒業し、平凡社に入社。75年に国立民族学博物館教授、88年に創価大学教授。89年から中央アジアで仏跡発掘調査を開始し、退職後も続ける。

専門は北アジア、中央アジア民族史。1976年に『天の蛇―ニコライ・ネフスキーの生涯』(河出書房新社)で第三回大佛次郎賞を受賞。99年には第九回南方熊楠賞。さらに2002年、ウズベキスタン政府から中央アジアの文化を日本に紹介し、交流に尽くしたことから「ドストリク」(友好)勲章を授与される。著書に『シベリアに憑かれた人々』(岩波書店)『ユーラシア文明の旅』『シルクロード文明の旅』(ともに中央公論)などの名著があれば、一人雑誌の『アイハヌム』(東海大学出版会)、共著に『シルクロード事典』(芙蓉書房)など数多い。

加藤さんの生涯で、シベリア抑留は運命的といえた。人生にとってもっとも活動的な23歳から28歳にかけて抑留されたが、加藤さんは自分の置かれている状況を知りたいと、ハルピンで入手した捕虜尋問用の『日露対訳会話集 ロシア語』やロシア語の教科書などをテキストに猛勉強し、徐々にロシア語を習得していった。

抑留されながらも、自由な時間を活用しての独学だ。まさに加藤さんの真骨頂であるプラス思考で、シベリア抑留生活を「国費留学」と受け止め、逆に体験を活かそうと考えるようにしたのだ。その後の研究テーマや考古学への傾斜につながった、さらに酷寒の地で抑留された厳しい体験を通して、弱者への思いやりや、人との縁や絆を大切にする人間としての生き方にまで影響したといえよう。

私が加藤さんと初めて会ったのは1997年6月。朝日新聞社の創刊120周年記念事業「シルクロード 三蔵法師の道」調査団の派遣を控え、中央アジアの情勢などについて相談に訪れた。現地での豊富な経験と人脈を持つ加藤さんから、受け入れ研究機関や遺跡などの有力な情報提供を受けた。その1カ月半後に、キルギスのビシケクとトクマクの間に位置するクラスナヤレーチカにある仏教遺跡の発掘現場で再会した。私は調査団員の一人としてこの地に赴き、加藤さんから発掘した遺構の案内や出土物の説明をしていただいた。

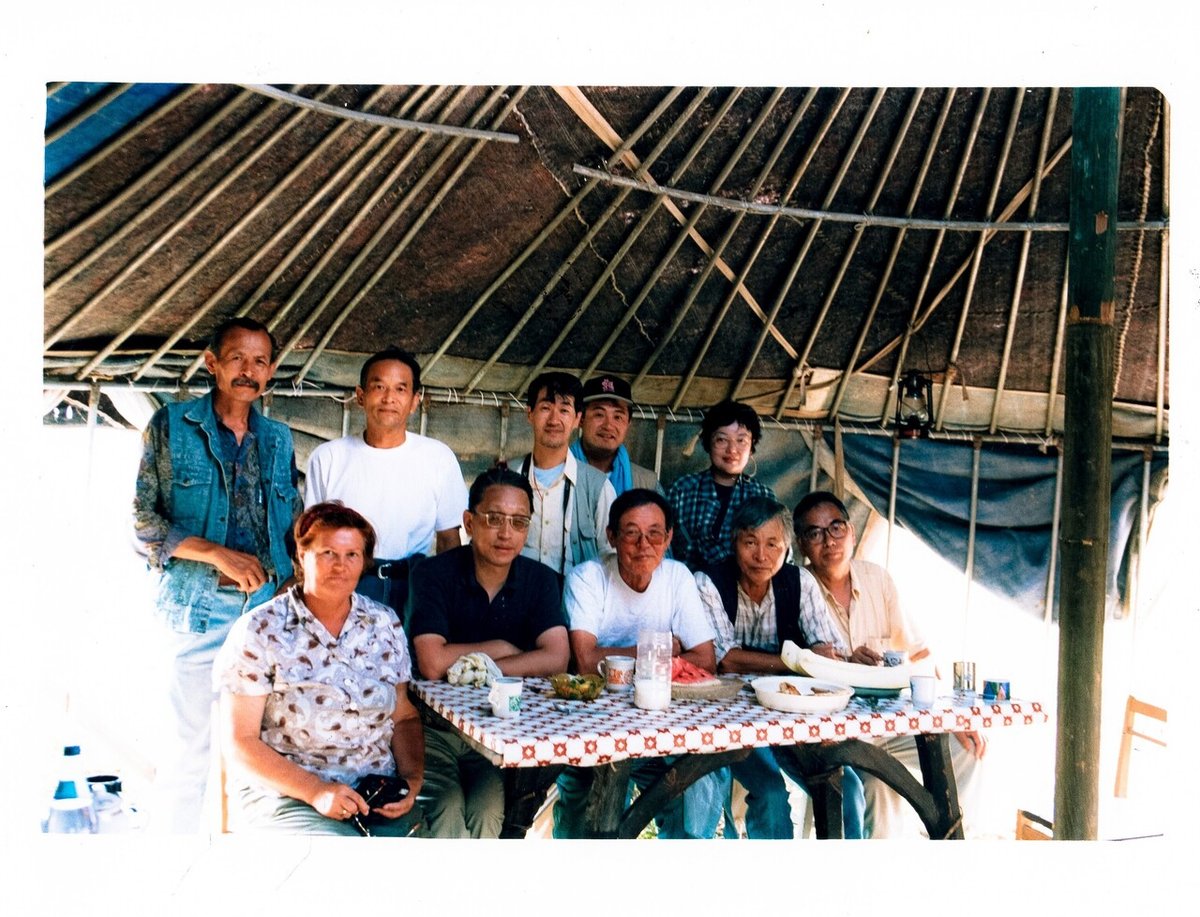

キルギスタンのクラスナヤレーチカの発掘現場に設けられたキャンプでの加藤さん(1997年、前列中央、左隣は筆者)

この時、加藤さんは75歳だった。現地の気温は白昼35度を超えていた。こんなに日本から離れた異境の地で地道な発掘作業を続けている姿に心を打たれた。この遺跡では、私たちが見たのとは別の場所で、大涅槃像を有する仏教寺院址や壁画などが発見されていた。だが、こうした発見に遭遇することは稀で、ほとんど毎日が土と向き合う孤独な闘いだ。

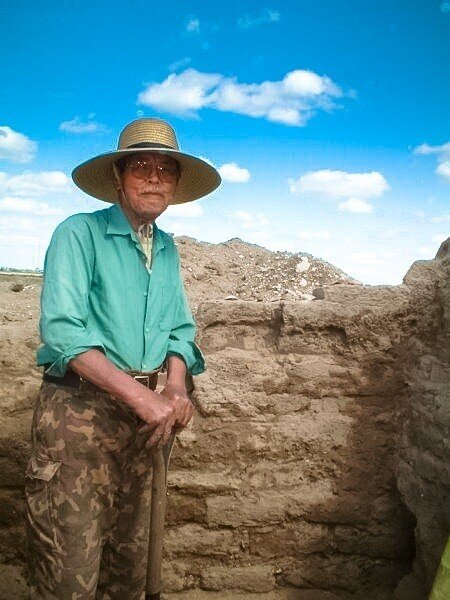

チョルグルテパで発掘をする加藤さん(2008年、奥野浩司さん撮影)

■巨大な仏塔を発掘、薬師寺など支援へ

1998年3月末、加藤さんはついにウズベキスタンのカラテパで十数メートルを超える方形の巨大なストゥーパ(仏塔)を掘り当てた。「幸運でした。発掘開始から3日目に、ストゥーパの一部が確認できたのです」と懐かしむ。4世紀前後に築造された主塔で、7世紀にこの地を通過した玄奘三蔵も仰ぎ見、立ち寄った可能性が高い一大発見だった。

加藤さんらが発掘したウズベキスタンのカラテパ遺跡のストゥーパ基壇(2001年)

テルメズの仏教遺跡カラテパに立つ加藤さん(2001年)

「今度ばかりは学界に貢献できそうだ」。当時の新聞報道で、加藤さんは今後の発掘に期待を込めて語っている。資料の乏しい中央アジアの仏教遺跡解明に大きく寄与し、さらに周辺部の発掘調査の継続が望まれた。しかし退職後は援助してくれる企業や機関は見つからず、自費でやりくりするほかなかった。

この時の発掘資金の1万ドルは、自身の蓄えでまかなっていた。これから先、長期にわたる発掘調査を継続するには退職金や年金などをはたくだけでは、すぐ底をつく。かといって資金援助の手を差しのべてくれるところも見当たらなかった。私は朝日新聞社創刊120周年記念事業の事前調査で薬師寺の安田暎胤執事長(当時)に同行しウズベキスタンを旅した。その時、テルメズにある仏教遺跡のファヤズテパを訪れた。ここでは高さが15メートルほどの仏塔を見たが、野ざらし状態になっていた。安田執事長はは荒廃した仏塔に心を痛め、仏教遺跡を発掘する加藤さんの支援にかかわることになる。

ファヤズテパの全景。遠くに見えるのが仏塔。

アフガニスタンとの国境にあり、一帯は軍事基地(1998年)

仏教はインドからヒンドゥクシュ山脈を経て中央アジアに入り、中国へ、やがて日本まで伝わってきたが、テルメズ周辺に一大仏教寺院が建っていたと思うと、シルクロードの悠久の歴史が偲ばれる。

1998年11月には、「テルメズ(中央アジア)仏跡発掘調査後援会」が発足した。資金集めのための後援会をつくり、事務局を薬師寺に設置された。外国での仏教遺跡調査をこのような草の根の募金によって支援しようという事例は、極めて稀なことだ。

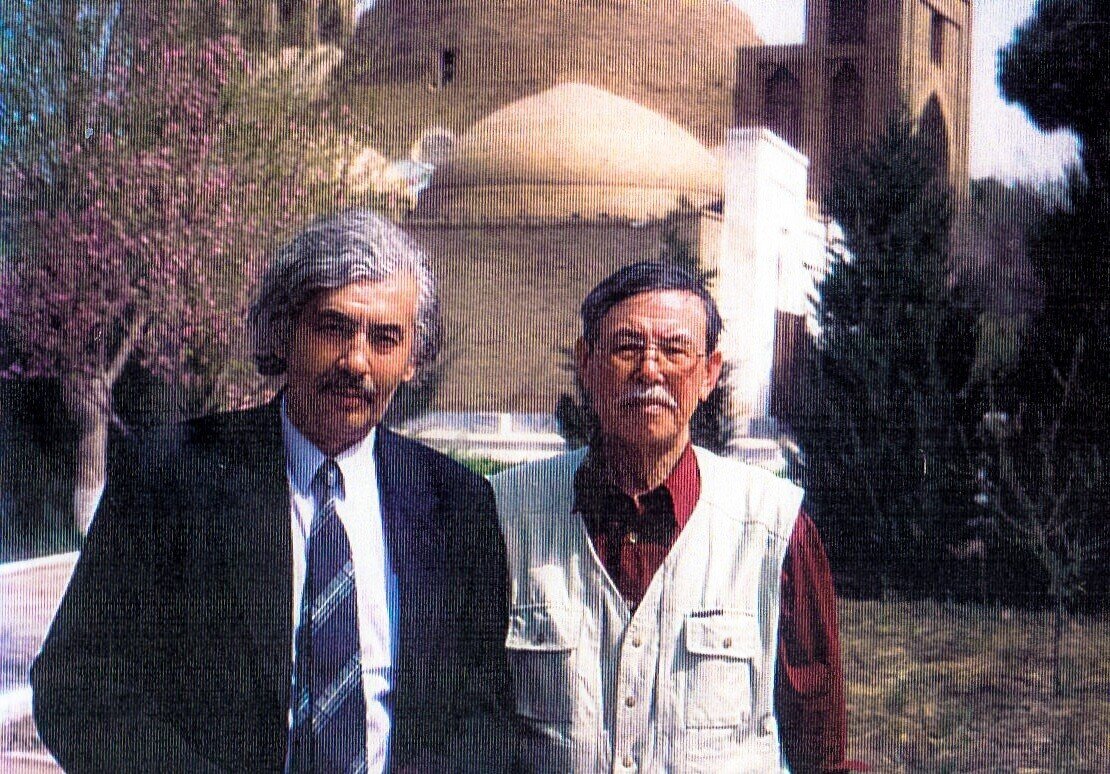

カラテパ遺跡の前で加藤さんと研究仲間のピダエフさん(2001年)

2014年になって、立正大学法華経文化研究所が発掘に乗り出すことになり、ウズベキスタンと5年契約を結び、橋渡しの加藤さんは顧問に就き、薬師寺の基金も引き継がれた。こうして加藤さんの地道な発掘活動派、なくなるまで続けられた。

■無類の酒好き、興に乗れば「あざみの歌」

シルクロードにかかわっていた私は、加藤さんと仕事を共にする機会が増えた。私が関わっていた(財)なら・シルクロード国際交流財団の主催する国際記念シンポジウムのパネリストになっていただいた。2002年には加藤さんの要請で、発掘成果の展覧会「ウズベキスタン考古学新発見展 加藤九祚のシルクロード」の開催を手伝った。東京・奈良・福岡の三都市を巡回した。5年間かけて発掘した成果だった。

「ウズベキスタン考古学新発見展」の東京会場(2002年、左隣は筆者)

「ウズベキスタン考古学新発見展」の福岡会場開会式で挨拶する加藤さん(2002年)

展示会場を見て回る加藤さん(2002年、福岡市博物館)

来日したピダエフさん(右)と、加藤さん(2002年、福岡の懇親会場)

無類の酒好きで、会えばいつも居酒屋に向かった。酔うほどに、ライフワークとなった発掘ロマンを語った。そして興に乗れば「あざみの歌」を熱唱した。2004年秋、山梨のNPO法人・曼荼羅祈り写仏の会から招かれ、「わが熱き思いのシルクロード」のテーマで対談の機会を与えられた。

その中で、加藤さんは、「考古学を始めたのは65歳でしたけど、かっこよく言えば、人生に、もう遅いはありません。老いは免れませんが、好奇心は抑えられなかったのです。地下の文化遺産は、より明確に民族や文化の交流を物語っていて興味が尽きません。《ニュー・ツー・サイエンス》です。未知への探究心は永遠ということですよ」と明言された言葉に、感銘を受けた。

山梨での催し「わが熱き思いのシルクロード」で加藤さんと筆者(2004年)

ウズベキスタンの考古学者を交え開かれたシンポジウムで報告する加藤さん(右端、2010年、奈良大学で筆者撮影)

オクサス学会で十八番の「あざみの歌」を披露する加藤さん

(2014年、筆者撮影)

2014年2月、吉祥寺の加藤さんの仕事場(書斎)を訪ねた。本があふれ、トイレにはシルクロードの地図が一面に。

深夜、二人で一升瓶を飲み干しての別れ際、加藤さんに今後の調査のことをお聞きした。「先のことは分かりません。この年になると、今年も行けるかな。それだけですよ。来年も、次の年も、そう言えれば幸せですね」と淡々と語り、握手を求められた。老学者の熱い胸のうちが伝わってきた。

加藤さんの一人雑誌『アイハヌム2001』の「中央アジア雑感」には、万感の思いで短歌一首が詠まれている。添え書きとして「残る生涯を、ユーラシアを行き来した人々の歴史の解明に捧げたい」とあった。なおも中央アジアでの発掘にたずさわり、そこに自分の骨を埋めてもの心意気が感じられた。

半世紀経てなほシベリア想いつつ熱砂の下に仏跡掘る日々

その翌年、加藤さんから戴いた色紙にも、同じようにシベリア抑留に思いを馳せ、自身の心情を込めた文字が綴られ、胸に迫った。

シベリアの凍土に 眠る友偲び 熱砂の下に 仏跡掘る日々

色紙の言葉にあるように日々発掘の加藤さん(2003年、奥野浩司さん撮影)

■人柄を懐かしみ、偲ぶ会に400人以上参集

加藤さんにとって、発掘の地での死は、まさに本懐であったのではなかろうか。4歳年下の奥さんの定子さんをお迎えしての偲ぶ会は、2016年11月3日、東京・新宿のJICA地球ひろばで催された。加藤さんが所属していた国立民族学博物館はじめ相愛大学、創価大学、立正大学や、発掘を支援した薬師寺などの関係者が発起人となり、代表は前田耕作和光大名誉教授が務めた。

「加藤九祚先生を偲ぶ会」で挨拶する定子夫人(2016年)

会場には、当時のファルフ・トゥルスノフ・駐日ウズベキスタン共和国特命全権大使の他、小池百合子・東京都知事、中山恭子・日本のこころを大切にする党代表ら各界から400人以上の方が集った。後方には立たれている方もいて、急遽、テレビで会の様子を流す別の」会場が用意された。加藤さんの人柄が偲ばれる会だった。

会場正面には、2011年の翻訳出版記念会でウォッカの瓶を持ち笑顔の写真が飾られていた。平凡社の編集部時代、国立民族学博物館時代の仲間や、出版された書籍の関係者、ウズベキスタンの代表者ら交流のあった多彩な人たちが次々と思い出話を語った。中でも一緒にシベリアに抑留されていた92歳の方が、当時の加藤さんの思い出を披露し印象深かった。いずれの方も、底抜けに明るく笑顔の絶えない加藤さんの人柄を懐かしんでいた。

生前の加藤さんと最後にお会いしたのは亡くなる前年11月末、天理大学だった。創立90周年の記念講演会のゲストに招かれた。天理大学図書館での特別展示「悲劇の天才言語学者ネフスキー」にちなんでの催しで、ネフスキーの思い出と自らの人生も振り返り話した。

「悲劇の天才言語学者ネフスキー」特別展示の講演会で挨拶する加藤さん

(2015年11月、天理大学ふるさと会館で筆者撮影)

加藤さんは、ネフスキーの生涯を調べようと思い立った動機について、『天の蛇 ニコライ・ネフスキーの生涯』の「はしがき」に、「個人の意志ではどうすることもできない有為転変、さらには20世紀前半の人類のかなりの部分が経験せざるをえなかった悲劇の一典型を見た》と、書き留めていた。

日本の戦争が終わっても理不尽な捕虜となり、シベリアに抑留された体験を持つ加藤さんは、戦時下の軍部の弾圧によって非業の死を遂げた親日学者ネフスキーに共感しつつ関心を抱き続けたのであろう。

天理での講演会で挨拶した加藤さんは、自身の体験もしみじみ語った。その中で、過酷な抑留生活の傍らロシア語を習得したことに触れ、パスカルの有名な言葉を引用した。幼い頃、読んで感銘を受けた「人間は葦のように弱い存在だが、考える葦である。考える人になりたい」との信念を抱き続けた、という。

偲ぶ会の案内状には、加藤さんの人生を物語る次のような文章が記されていた。

労働者であり、学究であり、思索の人であり、行動の人であり、考察する人であり、文筆の人であり、大地を掘り下げる人であり、人間をこよなく愛する人であり、酒盃に詩の言葉を浮かべた人であり、ひたすら人びとに愛された人、加藤九祚はその日の到来を誰にも告げず、ひとり悠然ともう一つの新たな世界へと旅立った。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?