版画・彫刻家の浜田知明さん 自らの戦争体験を基に戦争の残酷さを表現

■100歳の生涯、時代超えメッセージ

戦後日本を代表する版画・彫刻家の浜田知明さんが2018年7月17日、100歳で亡くなって3年になる。自らの戦争体験を基に人間の持つ心の闇や残酷さを銅版画で巧みに表現し、時代を超えて痛烈なメッセージを発する国際的な作家だった。戦後70年の節目の2015年夏、熊本県立美術館で特別展「浜田知明のすべて」が開催された際にお会いしたのが最後となった。この時97歳の浜田さんは「これまで何をしてきたのか悔いが残ります」と、なお創作への執念を語っていた。「生涯芸術家」のすさまじさに感銘を受けた。

「浜田知明のすべて」展の開会式で挨拶する浜田知明さん

(2015年、熊本県立美術館)

浜田さんは1917年、熊本市郊外の御船町に、教育者の次男として生まれた。東京美術学校(現・東京藝術大学)で油画を専攻し(《自画像》参照)、1939年卒業後すぐ応召され、熊本歩兵連隊に入隊した。翌年中国大陸へ派遣され、43年に除隊されるも、44年再び入隊し、伊豆七島の新島で軍務についた。20歳代の大半を軍隊で過ごした。

油彩《自画像》 (1939年、東京藝術大学蔵)

作家としてのデビューは第二次大戦の終戦を待たねばならなかった。戦後、浜田さんは郷里熊本に帰り、県立熊本商業学校の教員をしながら作品制作を手がける。しかし作家として自立をめざし、1948年に東京へ出て自由美術家協会に所属して作品発表の機会をうかがう。

最初はモノクロームの銅版画を表現手段に選んだ。白と黒で作り出す深い明暗こそ最適だった。やがて1960年代半ばから、版画の枠を超え立体による具象的に表現する彫刻へと、表現世界を広げていく。青春時代を軍隊で生きた体験が、人間の愚かさや弱さ、社会の不条理を直視する画家としての出発点となった。人生観も芸術表現も、戦争体験と切り離せなかった。

銅版画《初年兵哀歌(銃架のかげ) 》(1951年)

銅版画《初年兵哀歌(風景) 》(1952年)

1950年代に「初年兵 哀歌」シリーズなど銅版画制作で注目を浴び、53年にサンパウロ・ビエンナーレへ出品する。64年から65年は滞欧し、フィレンツェ美術アカデミー版画部名誉会員となり、89年にはフランス政府より芸術文化勲章(シュヴァリエ章)を受章している。2007年にはイタリアのウフィツィ美術館が版画19点を所蔵するのに伴い記念展が開催されたほか、2012-13年にニューヨーク近代美術館で、2014年にはルーブル美術館ランス分館で作品が展示されている。

銅版画《噂》(1961年)

銅版画《狂った男》(1962年)

私が浜田さんを知ったのは1995年、朝日新聞社で企画を手がけた戦後50年記念企画「ヒロシマ 21世紀のメッセージ」展だった。出展した浜田作品は、広島市現代美術館所蔵の《ボタンB》(1988年)。35.5×51.0センチの小さな銅版画だが、メッセージは重いものだった。

銅版画《ボタン(B)》(1988年)

作品の構図は、核のボタンに手をかけようとする頭巾を被った男の背中のボタンを押そうとしているへらへらとした真ん中の男。ひときわ大きい硬い表情の男が、前の男の後頭部に付けてあるボタンを押そうとしている。最後にボタンを押す決定を下す大男の頭上にはきのこ雲が描かれていた。それは一人の権力者の意思によって引き起こされる核戦争の脅威を暗示しているかのようだ。浜田さんはこの作品について次のようなコメントを寄せていた。

モチーフについては、殊更解説の必要はあるまいと思う。今や人類の存否はこのボタンひとつにかかっていると言っても過言ではない。核の不安の上に辛うじて保たれている平和。現代の危機をどのように表現すればよいのか、長い試行錯誤の末に、私なりにこのような作品に辿り着いた。

■95歳で制作した「杖をつく男」の自刻像

1996年には「浜田知明の全容」展に関わり、約200点もの作品を目にすることができた。代表作の《初年兵哀歌(歩哨)》は暗い塹壕の中、ひとりの歩哨が銃を喉もとにつきつけ、足の指で引き金を引こうとする構図だった。骸骨のような頭をもった歩哨の眼から、一筋の涙が頬を伝ってこぼれ落ちようとしている。過酷な軍隊から逃れるには自ら命を絶つしかない苦悩は、自殺のことを考えて生きていた作家自身の姿でもあった。

銅版画《「初年兵哀歌(歩哨) 》(1954年)

1997年以降、熊本を訪れた際に2度ご自宅を訪ねた。その後、何度か手紙のやり取りをさせていただいた。穏やかな表情で語り、丁寧な字で書かれた手紙をいただいたが、内に秘めた創作への意欲の激しさに感銘を受けた。2016年春の熊本地震では自宅やアトリエも被災し、一時避難をした。電話でのお見舞いに、「制作できないことが何よりつらい」と、話されていた。

私はこれまで各地で開かれた展覧会に足を運んだ。東京のヒロ画廊、大阪のギャラリー新居などで2005年に開かれた「浜田知明新作彫刻展2000-2004」には、《悩ましい夜》《冷たい関係》《病院の廊下で》《かげ・見えない壁》などの新作を目にし、変わらぬ創作への挑戦を確認することができた。

2010年に神奈川県立美術館葉山で開かれた「版画と彫刻による哀しみとユーモア 浜田知明の世界展」は画期的だった。版画173点、彫刻73点に油彩画やデッサン・スケッチ、資料など総数約330点に及んだ。

展示の最後の章に「初期油彩と最近のデッサン」があり、《自画像》や《寺院》などの油彩とともに、2008年の作品《夜行軍、雨》と《夜行軍、山を行く砲兵隊》の2点が出品されていた。従軍中に脳裏に焼きついた光景をイメージして描いたデッサンだった。一貫してゆるぎない創作姿勢を物語っていた。

水彩《夜行軍、山を行く砲兵隊》(2008年)

鉛筆画《夜行軍、雨》(2008年)

2015年の「浜田知明のすべて」展には、95歳で制作した「杖をつく男」(2013年)の自刻像や、《腐っていく兵士》などの彫刻もあり、作品の全貌を回顧するものだった。2018年春に町田市立国際版画美術館で開かれた「浜田知明 100年のまなざし」でも、懐かしい作品の数々を感慨深く鑑賞した。

彫刻《杖をつく男》(2012年)

自刻像と浜田知明さん(2014年、熊本日日新聞社撮影)

「戦争とはどのようなものなのか」「戦争とはいかに愚かなことなのか」―。声高に反戦を叫ぶのではなく、作品に託した浜田さんの思いが伝わる。浜田さんは、人間の持つ心の闇や残酷さを銅版画で見事に表現したゴヤのように、時代を超えて痛烈なメッセージを発する作家だ。いま、改めて浜田さんの作品に目を向けると、重い主題を作品に投影しつつも、おぞましく、どこかユーモラスで哀れな姿として描かれた人物たちに、深い共感を覚える。

銅版画《アレレ…》(1974年)

彫刻《ヘルメット》(1998年、ヒロ画廊蔵)

浜田さんは、次のように主張している。

人間は社会的な存在だ。だから、私は社会生活の中で生じる喜びや苦悩を造形化することによって、人々と対面したいと思う。そして、抽象では感じは伝えられても、言いたいことは伝わらない。人に訴えるには主題を持ち、具象的に表現するしかない。

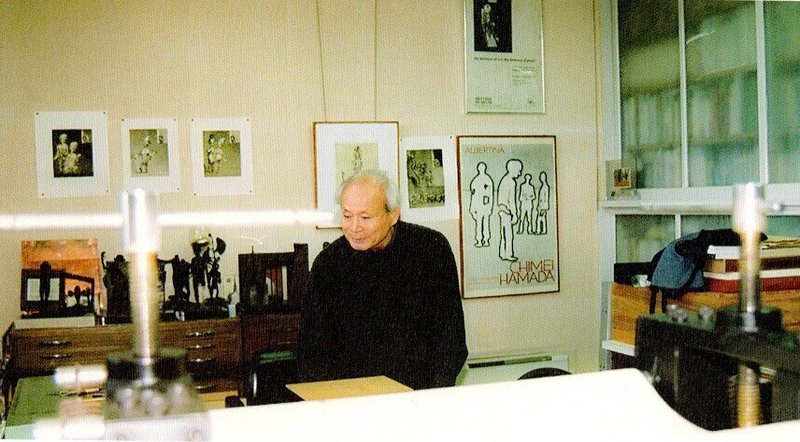

アトリエでくつろぐ浜田知明さん(1999年)

浜田さんからいただいた2015年7月3日付けの私信の文面には、「作っている時丈は生きているということを実感できますので」と記されていた。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?