沙漠緑化へ一筋の人生、遠山正瑛さん信念を貫く学究と実践、マグサイサイ受賞

中国の広大な沙漠を緑化しようと一筋の道を歩まれた遠山正瑛・鳥取大学名誉教授が2004年2月27日に亡くなられて、はや18年の歳月が流れた。その遺志は受け継がれ、1991年2月、遠山さんが中心となって設立した日本沙漠緑化実践協会の「緑の協力隊」が、現在も活動を継続中だ。地道な国際貢献が評価され2003年8月、遠山さんは「アジアのノーベル賞」と呼ばれるマグサイサイ賞を受賞された。「我々は沙漠を研究するのではない、沙漠を緑に変える実践をする団体なのである」、「やればできる、やらなければ何もできない」と常に言い続けた遠山さんの偉業を紹介し、その死を悼みたいと思う。

■「君、農学を選んだ以上、人生には休みなし」

遠山さんは山梨県都留郡の富士山のふもと、自然いっぱいの地に生まれた。浄土真宗のお寺の六人兄弟の三男だった。小学2年の時、神奈川県横須賀市の祖父のもとに里子に出される。ここもお寺で、厳しくしつけ育てられる。小学校卒業後、実家に戻り実業補習学校農業科に入り、ナスやキュウリの作り方を習う。中学校は親戚から通うが、休みには友人の家でブドウ栽培を手伝う。21歳の1928年、仙台の第二高等学校に進み、寮で暮らす200人のために炊事幹事などをやる。こうして遠山さんは、幼少時から自給自足の基本が備わったのだ。

1931年、京都大学農学部に入学し、運命的ともいえる菊池秋雄教授に指導を仰ぐことになる。「君、農学を選んだ以上、人生には休みはありませんよ。植物は一日も休んでいない。休みが欲しいようなら農学はできません」。これが教授の教えだった。与える温度、土や水の工夫など植物の育て方から、ミカンや二十世紀ナシの植生調査など科学的実践を学んだ。

大学に助手として残り、和歌山県にあった亜熱帯植物園へ。そこで外務省文化事業部派遣の留学生として中国へ。中国語を勉強する傍ら、黄河流域で農耕調査し、初めて大陸の砂と向き合うことになる。ところが1937年に盧溝橋事件が勃発し、中国軍に監禁されるが、決死の脱出を図り帰国する。

1942年、菊池教授の指示で鳥取高等農林学校に転任する。湖山砂丘でアスパラガスやメロン、球根類の栽培を始めた。さらに浜坂砂丘の元陸軍演習地を借り、ナガイモ、ラッキョなどの畑作りに着手。49年に鳥取大学が開校し教授になる。その後、浜坂砂丘に砂丘研究試験地ができ、発展的に鳥取大学農学部付属砂丘利用研究施設、略して「砂丘研」が発足する。アメリカの新聞で「砂丘で農業ができたら太陽が西から昇る」と取り上げられたが、東西16キロ、南北2キロの鳥取砂丘の大半は、見事に畑地として生まれ変わったのである。

30年余り在籍した鳥取大学を1972年に定年退官した遠山さんには、やるべき課題があった。かつて砂を握りしめた中国の沙漠開発だ。「沙漠の砂には生産力がある」と確信していたからだ。しかし日中戦争と国交の断絶は沙漠との再会を許さなかった。1972年に国交樹立して待つこと7年、1979年にやっと時機が到来した。中国西域学術調査団に参加できたのだ。実に42年ぶりの再訪だった。

「中国で沙漠緑化を」との思いは募る一方だった。遠山さんには体験も技術もあったが、肝心の資金がなかった。視察旅行から帰国して5年後、その熱意が通じたのか、1984年に第一次中国沙漠開発日本協力隊が結成され、隊長として赴く。この時73歳だった。二度にわたる訪中調査で、トングリ沙漠とトルファンでの緑化構想を描いた。こうして中国の沙漠の生産緑地化事業が動き始めた。

それから4半世紀以上、現在も日本沙漠緑化実践協会は活動を続け、「緑の協力隊」参加者は2021年現在までに1万3000名、植林本数は430万本となり、不毛の沙漠に緑の森林を出現させ、多くの農作物等が生産されるようになった。

(1998年、日本沙漠緑化実践協会提供)

(1998年、日本沙漠緑化実践協会提供)

■鳥取砂丘の保存へ一石投じた言葉

私が遠山さんに出会ったのは1989年10月、朝日新聞鳥取支局長に着任して直後のこと。リュックを背負い登山帽姿の遠山さんは「支局長はいるかな」と訪ねて来た。名刺をみて驚いた。その姿が鳥取大学名誉教授の肩書に似つかわしくなかったからだ。ところが世間話もほどほどに「鳥取のシンボル砂丘は死にかかっている。その原因を人間がつくったのなら、人間が生き返らせなけりゃならん」。歯に衣着せぬ激しい口調で迫られた。

鳥取砂丘については、青春時代の思い出がよぎった。

「浜坂の遠き砂丘の中にして 佗びしき我を見出でつるかな」

作家有島武郎は1923年(大正12年)、鳥取砂丘に立って、遂に侘しき我を見いだし、同年6月9日軽井沢浄月庵で人妻秋子と情死する。鳥取砂丘を浮上させた彼の人生最後の山陰講演旅行での一首となった。

文学好きだった私が有島の旅を偲び、初めて砂丘を訪れたのは大学2年の春だった。友人と競い息せききって砂山を駆け登った。風の強い日だった。無数の足跡の間にうっすらと波打つ風紋が美しい。眼下に目をやると夕陽に映える砂丘の広がり。遠くに目をやると日本海の海原が続く。雄大な自然を強く印象づけられた。

それから20数年経っていた。遠山さんの言葉に刺激されたこともあって、数日後に砂丘高台の長者ヶ庭に立ってみた。日本海の青さが目にしみたが、陸地側に目を転じた時、保安林や草地の緑が目立ち、砂丘の広漠さが失われていた。学術文化財天然記念物で鳥取の代名詞ともいえる砂丘。その砂丘のイメージが変容してしまっては……との感慨を深めたのだった。

その後も遠山さんは、予告なしに支局にふらっと現れては熱っぽく砂丘保存を訴えた。「砂丘は自然に生まれ、自然に育ってきた。しかし砂防林や砂防ダムが砂や風の動きを止め、呼吸を困難にしている」「補助金目当て役人行政、おんぶにだっこの県民性。保守的なお国柄も考え直さにゃならん。砂丘の自然保護と自然放任とを取り違えている“寝たきり青年”はいつになったら目覚めるのか。目覚めさせるのは老人の責務である」。そしてこう断言した。「このままでは砂丘は死ぬ」。

中国の黄河流域の黄土沙漠の緑化に取り組んでいた遠山さんが、あえて砂丘保存を訴える言葉に、私の心は動かされた。それではどうすれば砂丘を再生できるのか――。単に砂防林を伐採したり、草を根こそぎ除去すれば済む問題ではない。支局で論議を重ね、鳥取砂丘を1990年の年間テーマとして取り上げることにした。

「地球規模での沙漠化が課題になっている時に、緑化が困るとは」「自然保護が叫ばれている時に人の手を加えるとは」……。砂丘保存には逆説的な問いかけがあった。そして何より21世紀まで残すところ10年になっていたこの時期に、「砂丘の明日」を考える材料を読者に提供しよう、との位置付けがなされた。

支局員のほとんどが入社して間もない記者だったが、「事件の少ない鳥取で、共通の仕事と思い出を残そう」と励ましあって、第十部まで回を重ねた。連載の第一部は「日本一の起伏」と題して総論的な問題提起をした。その後、観光の現状や砂丘にまつわる事件簿、砂丘を舞台にした文学や絵画、写真、マンガなど表現の世界、開拓者の闘いと夢……と多面的に取り上げた。しかし記者の目を通してとらえてきた砂丘について、県民はどう考えているのかの視点が必要に思えた。

その一環として「鳥取砂丘をめぐる県民意識調査」も実施した。600人を抽出し469人から回答を得た。回収率は83%。その結果、「鳥取砂丘は県民の貴重な財産」が91%、しかしその姿について「昔と変わらない」がわずか2%。砂丘保護について「県や地元の市、村が取り組んでいる」が23%、国は11%に過ぎなかった。県民の間にも、「保存対策が急務だ」の声の高まりを痛感した。

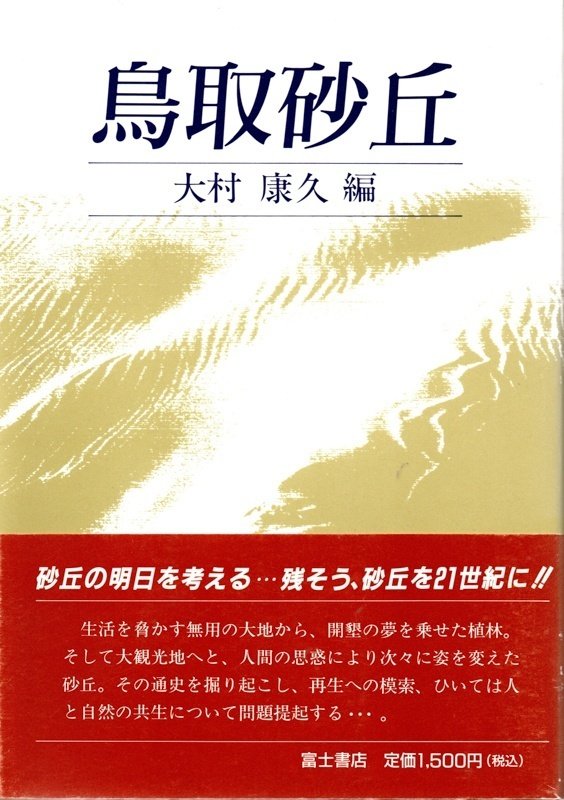

新聞の連載は最後にまとめて読まれることによって、問題提起の全体像が明確になる。連載時から「ぜひまとめて出版したい」と考えていた。その3年後の1993年、地方文化に理解のあった富士書店から『鳥取砂丘』が刊行された。私は金沢支局長に転任していたが、連載を抜粋したものに、当時の支局員の大村康久記者が新たに取材し直した。

その序文に私は「この出版が県民にとってあまりにも身近にあって、ともすれば空気みたいな存在にになりがちな砂丘を改めて見直すお役に立てば幸いです」といった一文を寄せた。遠山さんの問題提起によって、私は県民の財産というより、国民的財産ともいえる砂丘の在り方を考える材料を提供できたと確信している。

■壮大な夢、万年床の壁に中国全土の地図

私が鳥取支局に着任する4年前、一人の女性が遠山さんと印象的な出会いをしていた。私は金沢支局離任後に企画部に転任し、三蔵法師の旅したシルクロードのご縁で公私にわたって交際を深める薬師寺の安田暎胤副住職(当時)夫人の安田順惠さんだ。順惠さんはシルクロードの歴史や地理に興味を持ち、中国にも何度も旅をし、1985年にホータンの招待所で開かれた民族舞踊の披露の場で、遠山さんと偶然知り合った。その時、遠山さんから「タクラマカン沙漠を100年かけて緑にするんだ」という、とんでもない夢を聞かされた。

順惠さんは帰国後、遠山さんの著述を読み、クズの種子を集め遠山さんに託した。1988年には所属する国際ソロプチミスト奈良-まほろば主催で「シルクロードの過去と未来」と題した講演会を企画。過去の話は日本人で初めて楼蘭故城に足跡を残した平山郁夫さんに、未来の話は沙漠緑化に取り組む遠山さんに依頼した。さらにソロプチミストの緑化事業に加わり、訪中の度に植樹奉仕を続けることになった。

(2001年4月末、恩格貝で、日本沙漠緑化実践協会提供)

(1999年、日本沙漠緑化実践協会提供)

順惠さんは「遠山さんとの出会いがなかったら、シルクロードの歴史に執着していたに過ぎません。沙漠緑化は地球の未来に希望を託す行為です」。私はまさに夢を紡ぐ話として聞かせていただいた。と同時に、遠山さんとの出会いに感動した順惠さんと共鳴し合える人の絆の不思議さに思いを馳せた。

遠山さんは2002年1月、メンタルケア協会のスペシャリスト養成講座の講師として来阪された。私は講演会に出向き、10数年ぶりに再会した。約200人を前に「人生九十五年一筋に生きて」と題して、1時間20分にわたって、立ったまま手振りも交え語り続けた。開口一番、「沙漠開発一筋、私は二筋は歩まない」と声を張り上げた。

(1995年、日本沙漠緑化実践協会提供)

「やがて死ぬ日が近いが、今は死にたくても死なれない。一筋の道が大変な危機なんだ」「沙漠の神さん、アラーを怒らせた。アメリカがテロにテロで報復してもテロは終わらない」「百歳を超えても沙漠緑化の先頭に立つ。この私の屍(しかばね)を沙漠に埋めても、沙漠を緑化しアラーの神を慰めるんだ」。歯切れのいい言葉がポンポンと飛び出してくる。

遠山さんは健在そのもの。というより若い聴講者たちが、元気を分けていただく雰囲気だった。この朝6時に起床し、鳥取から一人でバスに乗ってやってきた。大阪の講演後すぐ上京、翌日は横浜で講演するという。ゆっくり慰労もできないまま、新幹線の新大阪まで見送った。

遠山さんのカバン預かると重いこと。それもそのはず、数多くの本や資料にまじって、いくつもの石を持ち歩いているのだ。この日の講演でも石を見せながらひとくさり。「路傍の石でもいいんだよ。石と対話をしてみたらいい。私の書斎には石が何百もあります。これに語りかけていたら退屈しません。石から返事があり、心がいやされるよ」。

タクシーの中でも好きなくわえたばこを絶やさず、「この通り手も足も大丈夫。眼も新聞を読むのに不自由しない。ただ耳だけは遠くなってしまった。その方がいいんだよ。世の中の雑音を聞かなくて済む。声が大きいのは昔からだが、これは健康にいい。何しろ広大な沙漠相手だから、まだ10年や20年は頑張らなくては」。なるほど理にかなったことをおっしゃるものだと、関心することしきりだった。

その数日後、私は鳥取に出張する機会があったので自宅を訪ねた。一年の内、200日以上を中国の沙漠で暮らす遠山さん。90歳の奥さんは老人ホームに居て、一人暮らしで自炊をしていた。私は好物と聞いていた紀州の梅干しを土産に持参した。庭先には各地で集めた石やサボテンの植栽。玄関を入ると本がびっしり。居間の掘りごたつのすぐ側に万年床。壁には大きな中国全土の地図が掲げられいる。寝ても覚めても沙漠緑化に想いを馳せ、「砂丘の父」といわれる明治生まれの気骨の老学者の日常に心打たれた。

故遠山正瑛初代会長のパネル(日本沙漠緑化実践協会提供)

■地道な活動が評価されマグサイサイ賞

謄格里(トングリ)沙漠でのブドウ園造りを着手した遠山さんは黄土沙漠と呼んでいる地帯にクズを植え、黄土が黄河に流出するのを防ぐ事業に取りかかった。過去3000年に約2000回も繰り返している黄河の氾濫防止がねらいだ。課題はクズの種子をどうして集めるかだった。朝日新聞の「私の言い分」に掲載されたこともあって、全国から1トンを超える種子が集められた。

1987年には沙漠開発日本協力隊の派遣は第六次を数えた。ただ持ち込んだ種子に害虫がいたり、実験圃場で育てたクズの苗を移植すると羊や山羊が残らずかじるというトラブルなどもあった。思わぬ羊害事件で牧柵が必要になり、次にポプラ植林計画を始めた。遠山さんはくじけなかった。夢はどこまでも一筋なのだ。緑化体験派遣隊を募った。反響は予想を上回り、学生から主婦、会社員らへ広がった。

2002年秋、遠山さんの緑化活動がNHKの人気番組だった「プロジェクトX」で取り上げられた。そのタイトルは『運命のゴビ砂漠 人生を変えた300万本のポプラ』。

果てしなく続く沙漠は、滑らかな曲線に美しい風紋を描く。しかしその一方、灼熱の不毛の地であり、時に凶暴な爪を持つ。砂嵐は家を、人を容赦なく襲う。こんな途方もない世界に300万本ものポプラを植えようとした人がいた。

ナレーションが語る。「挑戦したのは95歳の遠山正瑛さん」。「やればできる。やらねばできない」と。広大な沙漠に緑の衣が着せられ森に生まれ変わったのだ。ポプラの木を抱き締める遠山さんは、まさに中島みゆきのテーマ曲にうたわれる『地上の星』だった。

この「緑の協力隊」は11年間の活動で、内蒙古の毛烏素(モウス)沙漠などで335の協力隊が6665人が300本を超える植林を実現した。遠山さんは中国でもっとも尊敬されている日本人の一人として、1995年に内蒙古栄誉称号を贈られ、1999年にはその偉業を顕彰する銅像が内蒙古オルドス市の恩格貝 (オンカクバイ)に建立されている。さらに没後、遠山正瑛像と同じ敷地に遠山記念館も建設された。

(2000年、日本沙漠緑化実践協会提供)

「沙漠緑化一筋、百歳超えても」の遠山さんの心意気に打たれ、私は拙著『夢をつむぐ人々』(2002年、東方出版)に「沙漠の緑化へ一筋の人生」として取り上げた。その出版祝賀会を、かつての任地である鳥取で開いた際には、95歳だったが、元気に出席され、沙漠緑化について熱っぽく語られた。

「マグサイサイ賞に遠山正瑛さん内定」。こんな見出しが2003年7月28日、朝日新聞の片隅に掲載された。それは「アジアのノーベル賞」と呼ばれるフィリピンのラモン・マグサイサイ賞の「平和・国際的相互理解分野」の受賞が内定したことを伝えていた。私にとって、感慨深いニュースだった。この受賞の影の協力者でもあったからだ。

『夢をつむぐ人々』に記した生きざまが、同書で取り上げていた平山郁夫画伯の目にとまった。平山さんは2001年にマグサイサイ賞を受けていて、「遠山さんをマグサイサイ賞に推薦したい」との知らせが届いた。平山さんが理事長をしている文化財振興財団の村木茂事務局長からだった。推薦のための資料送付を求められた。推薦書は5枚からなり推薦理由は当然として業績、履歴、著作・出版物など細かいデータを必要としていた。高齢ながら地球規模での活動を実践する遠山さんこそ、この賞を受けるのがふさわしいと思い、私はできる限りの協力をした。

マグサイサイ賞は、不慮の航空機事故で死亡したフィリピン共和国第三代大統領ラモン・マグサイサイ(1907-57)に敬意を表して創設された。アジアで人々の福祉のために献身的に働く個人や団体に贈られている。2003年8月31日に開かれた現大統領主賓のセレモニーに、遠山さんは体調が悪く出席できなかった。

遠山さんのマグサイサイ賞の祝賀会が2003年11月末、大阪府立労働センターで催された。遠山先生は車イスで姿を見せられた。

私は順惠さんともども駆け付けた。かつての闘士の面影が薄くなっていた。会場から「また中国へ行きましょう」の激励に、柔らかい笑顔で返しておられた。私にとって、生前の最後の姿となった。

遠山さんの葬儀は鳥取市郊外の葬祭会館でしめやかに営まれた。中国国家専門家局局長ら内外からの供花が並び、300余人が参列した。出棺前の献花で、安らかに眠る遠山先生にお別れしたが、思わず「もうゆっくり休んで下さい」と声をかけずにおれなかった。戸外では別れを惜しむかのように小雨が降り続いていた。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?