意思決定のプロセスは組織創造のプロセス

「どちらでもいい」案の意思決定についてモヤっとしていたことがありました。

「どちらでもいい」案との向き合い方

ある課題に対してA案とB案と違う提案内容がある場合があります。

A案でもB案でもどちらでもいい、どちらがいいか判断つかないもの。

この場合の意思決定の仕方を2つ紹介します。

①担当者だけで決定する

例えばAさんが進めている案(A案)に対して私が「B案の方が良いと思うな」ということがあるとします。

とりあえず私は「〇〇だからB案が良いと思うよ」とチャットにコメントを残します。が、決定するのはAさんなのであとは任せるようにしていました。(うるさいと思われないように、気を使っていたというのもあると思います。これについてはまた別の機会に深掘りたいです。)

②どちらも実行する

他の例でいうと、ある課題に対してAさん(A案)とBさん(B案)の提案があった場合「そうですか。別々にやりましょう」という判断をとることもあります。

①②も悪くはないし、大きな問題は起きていないのですが、、なんとなく「これで良いのかな?」と思いながら仕事をしていました。

「どちらでもいい」案を共鳴させる

先日、こちらの本に出会い、なんとなく感じていた違和感についてわかった気がしました。

創発と自己組織化が起こるためには、多くの分子が互いの情報を共有し、さらに、それらの情報によって「ヒューレンス」(共鳴)を生じることが不可欠なのである。 複雑系の知 P90

これだなと思いました。

おそらく私はヒューレンス(共鳴)を生じさせたい。

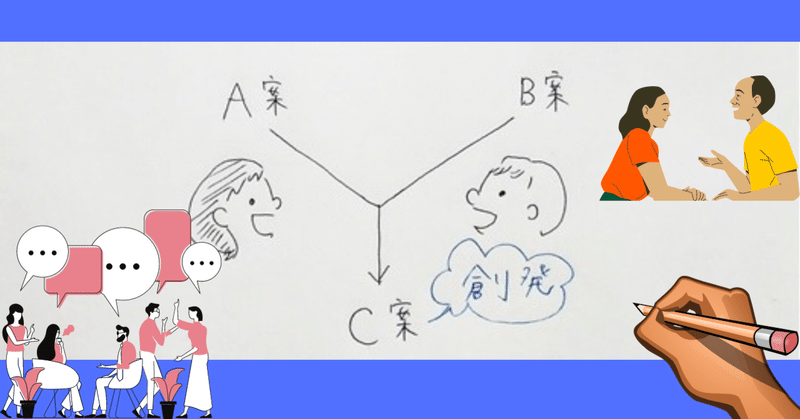

「どちらでもいい」ということはどちらも決め手にかけるということ。ということは、そこには議論をする余地があって、議論をすることで「これがいい」を創造したいのだと思います。

イメージはこんな感じです。

意思決定プロセスの質を上げることが組織創造につながるのでは?

社会や組織というものの本質が、人々がしばしば錯覚するような、なんらかの堅固な構造物でなく、実は、創発のプロセスにほかならないのである。

複雑系の知P65

意思決定のプロセスについて自分が求めているものを整理すると、自分自身がどのように相手にコミュニケーションの取ればいいのかがわかってきました。

ヒューレンス(共鳴)を生じさせ、創発を生むような声掛けをする。

声掛け以外にも、どのようなコミュニケーションツールを使うかというのも大切になるかもしれません。

そしてこの意思決定プロセスは組織を創造することにつながってくるのではないでしょうか。

今ある選択肢以外も存在する。

その選択肢を一緒に探していくことが組織で働くおもしろみなんだなと思います。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?