最近読んだ本の感想(メモ)【インディ・ゲーム名作選】【UnityC# ふりがなプログラミング】【チェインクロニクルから学ぶスマートフォンRPGのつくり方】

■はじめに

こんにちは、デジタル本に未だに慣れずPDF配布本冊子とかはとりあえず印刷して製本してしまう花倉みだれです。

今回は読み終わった本についてざっくり感想をメモしたいなぁみたいな記事です。

「読んで感じたり学んだりしたこと」を記憶が新鮮なうちに記録するのはいいことかなぁと思ってみます。とはいえ、結構面倒なので漏らしがち(特に漫画とか)ではあるのですが……。

・インディ・ゲーム名作選

・UnityC# ふりがなプログラミング

・チェインクロニクルから学ぶスマートフォンRPGのつくり方

今回取り上げるのは上記3冊です。

※引用の範囲かなと判断した部分で本文の抜粋やスクショを貼りますが、権利者からの申立があれば削除する心持ちです。

●インディ・ゲーム名作選

奥付いわく21/4/28初版発刊なのでごくごく最近出た本ですね。

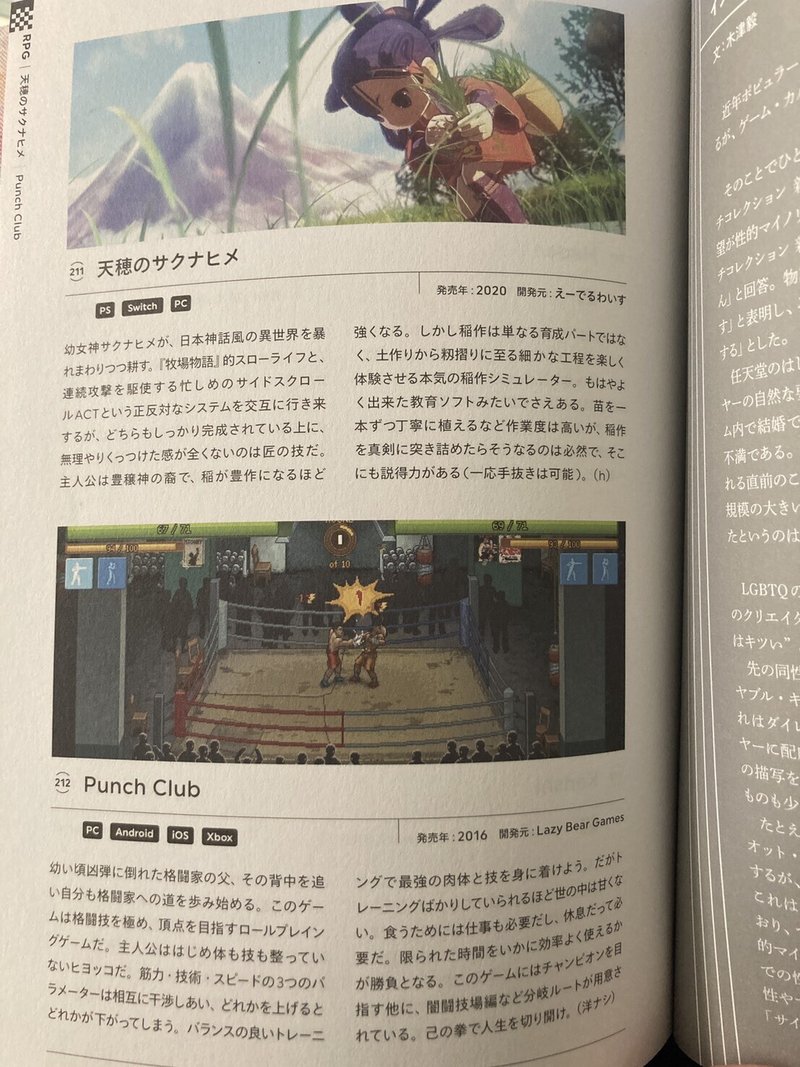

タイトル通り「インディゲームの名作」と呼ばれるタイトルをまとめたカタログ的な本です。

「3Dアクション」「3Dシューティング」「2Dアクション」「2Dシューティング」「アドベンチャー」「アドベンチャー(ウォーキングシミュレーター)」「アドベンチャー(ポイント&クリック)」「パズル」「ロールプレイング」「ストラテジー」「その他」

上記12ジャンルに大別してくれているので、比較もしやすいですし興味あるジャンルを中心に見たりできたりして親切ですね。

全部で262タイトルと日本向けに紙ベースで出ている媒体としては網羅性も高いという印象があります。

(138頁より)プレイ環境についても記載されているので、気になるタイトルと環境が揃っていたらプレイにいくのも簡単そう。直近話題の「天穂のサクナヒメ」までカバーされていました。

「インディゲーム」では本当の意味で網羅するのはなかなか難しいカテゴリーだと思いますし「紙の本のカタログがある」というのがジャンルの普及にとっては(箔付けとして)とても意義のあるもののように思います。

自分自身、実際遊んだタイトルやよく見るタイトルもありましたが全然知らないものがあり見ていて楽しかったです。

開発者目線では、ゲームのアイデアとして「こういうのでいいのか」的な気付きを得るきっかけになったりもなったりするかもしれませんね。個人的には結構「自伝的作品」があることがカルチャーショックでした。

ゲームはエンターテインメントでなければならない、という思い込みがありましたが、私小説のような形で「私遊戯」的なものが市民権を得たりする未来があるのかなと思うと夢が広がりますね。

率直に言って表紙が怪しくて期待薄だったのですが、期待以上の満足感がありました。

カタログなので、すでにインディゲームに詳しい方よりは、興味があるレベルの方が見ると幸せになれるかなと思います!

●UnityC# ふりがなプログラミング

数ある初心者向けUnity本の一つではあるのですが、スクリプト(C#)作成に対する優しさに関しては自分が読んできた中では一番感じました。

ハローワールドを表示する~四則演算~if文for文~配列~等々と基礎からUnityの実挙動を交えて解説してくれるのですが、そのコード文を一度漢文のような形で読み下して、日本語に置き換える、という形を取っているのが一番の特徴です。だからふりがななんですね。

例えば、以下のコードに対して「削除しろ ゲームオブジェクト」というようなふりがなが振ってあります。

Destroy(gameobject)英語弱くて直観的にソースコード見てもなんも理解できない~、解説が数ページ後だとわけわからない~ みたいな悩みから救ってくれます。

裏表紙より。全編このノリで進みます

正直、一番最初に読んでおきたかったな~と個人的には思いました。

「C#」の入門としてもUnityを使って実挙動を交えてくれているのでわかりやすい(以外と解説だけの入門書も多いのですが実際手を動かさないとピンとこないこと多いです)ですし、最終的にゲーム的なものをしっかり作れる構成になっているので最初の最初として触っておきたかったな~と思いました(笑)

『UnityC# ふりがなプログラミング』(https://t.co/KZkO2JBzSP)詠み終わりました!

— 花倉みだれ@ほんわかふわふわ (@M_hanakura) April 21, 2021

入門書の中でも特に優しいですね。「Destroy(gameobject)」に対して「削除しろ ゲームオブジェクト」といったような形で読み下しがあって英語ぴえんでもわかりやすかったです

添付動画は詠みながら作成したもの pic.twitter.com/brudD1HQ9z

実際読みながら作ったもの。リザルトでも作って見た目整えればもうだいぶんゲームですからねぇ。楽しげです。

「英語苦手でプログラムもわけわからんけどとりあえずゲーム的なものを作ってみたい人(自分だ……)」や「C#触ってみたいけどどうせなら楽しい題材で入門したい」みたいな人にオススメしたいですね!

●チェインクロニクルから学ぶスマートフォンRPGのつくり方

SEGAのスマートフォン向けRPG『チェインクロニクル』のディレクター松永氏の本で、タイトル通り『チェインクロニクル』の企画~開発~運営までの間で得た知見をまとめた内容になっています。

企画段階のコンセプトの立て方といった部分は個人開発などにも通ずる興味深い話かと思いますし、職種(プランナーとかディレクターとか)の話であったりといったところは業界内の解像度を上げるのに就活中の方なんかに役に立ちそうだなと思いました。

モチベーションと裁量、それを許容する環境づくりといった話は偉い人にとって参考になるのかなと思いますし、KPIの見方なども参考の一つになりそうです。

誰が読んでも何かしら引っかかる部分がある良書だな、と思いました。

個人的には「RPGは強いジャンルだが"スマートフォン向けfree to play”とは各要素が噛み合わない」というところに自覚的な上で企画・開発・運営をしているというのが最も印象的でした。

その上で「スマートフォンで最高のRPG」を提供しようと工夫している様子が語られるので心情的にすんなり読めましたね。

数年単位で運営しているゲームのデザイン空間の確保の方法であったりとか「レアリティごとのキャラストーリーの傾向で工夫した点」の話であったり「話を終わらせる→離脱に繋がる(でもチェンクロは工夫しつつ断行している)」ことの話であったりといった点も印象に残っています。

個人的に「スマートフォンゲームの運営」から離れてしまってやや時間も経ってしまいましたが、辛い部分もあるもののやはり面白い仕事だな、なんとかして戻りたいな、と改めて思ったりもしました。

『チェインクロニクル』は現在(21/4/23)もサービス継続されているタイトルで、この本の発刊が18/9/25と数年前なので、今読むと(特に『チェインクロニクル』のヘビーユーザーなどは)違和感がある部分もあるのかもしれませんが、個人的にはあまり気にはなりませんでした。

私にとって『チェインクロニクル』は「強力なリテンション施策を打たれると復帰する休眠ユーザー」くらいの温度感ですが、知ってればなるほどこの部分か~と思う部分はあったものの、知らない部分でも全然読めないことはないです。

『チェインクロニクル』というタイトルに引っ張られて、知らないしな~と敬遠してた方はその点は大丈夫だと思うのでぜひご一読いただければいいなぁと思います。

『チェインクロニクル』と言えば、この対談記事も面白いですね。合わせて読むとより楽しいと思います。

■終わりに

本読むのは楽しいですねぇ。

色々、読み終わったり鑑賞し終わったりしたものについてはしっかり記録していきたいなぁ……と思ったりしました。(それをしっかりやりすぎると触れられるメディアの量が減ってしまうのが悩みどころ)。

今回触れた3冊は全部ゲームに関係する本ですが、角度は全然違います。それでもやっぱり全部楽しかったので、ゲームそのものが自分にとって魅力のあるものなのだな、と感じられたのも良かったです。

お気持ちを形にして頂けることは大変光栄で、勿体ないながら大いに感謝いたします。いつもよりちょっとおいしい飲み物や食べ物を頂きますね。