国立科学博物館「特別展・海」でした

7月30日に。なんてストレートなタイトルでしょう。国立科学博物館では2010年代に2回「深海」展が開かれたことがありますが、今回は浅い海を含めた海全体です。海そのものや海の生命の成り立ちから始まって、現在の海の生態系がメイン、さらに太古の人類が海から糧を得たり航海に挑んだりした様子や深海探査、最後に現在の海の危機と、順を追いつつ現代の都会人にとって身近な課題に移り変わっていきます。

それぞれのテーマで国立科学博物館の本気を見せてくる珠玉の展示の数々が並んでいますから、海の何かしらに興味があれば必ず刺さる展示があるはずです。私にとってはやはり様々な生き物、知っている生き物の知らなかった側面、知らなかった生き物の驚くべき生態にたくさん触れることができました。

それに、今回は僥倖ともいうべき再会があったのです。

海展なのにいきなり宇宙!?はやぶさ2の採取した小惑星リュウグウのサンプルに海の起源のヒントが含まれているのでした。

地球上の水分は結晶の内側に水分子を含む鉱物が隕石として集まることでもたらされたというのが有力な説となっています。

非常に古い岩石や鉱物に海の存在が記録されています。縞状鉄鉱層は海底に沈殿した鉄分の層です。

海底で熱水が噴出することによりその成分が固まって煙突状になる「チムニー」はよく知られていますが、普通は金属を含み黒い色をしています。これはアルカリ性の熱水が噴出することでできた白いチムニーです。樹脂製の複製標本だから白いのかと思ったら炭酸塩でできているのだそうです。

やはり生き物に関心があるかたが多いのか大人気の展示で全体像が撮影できなかったのですが、化石と現生種の標本によって脊椎動物、特に魚類の大分類を辿る大きな系統樹です。

岩手県岩泉町で発見されたコノドント類のクラーキナです。まあ何が何だかでしょう。実際顕微鏡サイズの歯しか見付かってこなかった生き物なのです。細長い体・大きな目・開きっぱなしの口を備えた脊椎動物であることが体の痕跡の化石から分かりました。

これも目が残っているらしいということで国内では貴重なものです。これでも何が何だかですか。それはそう。

本当はこの肺魚のスカウメナキアなど見事な化石がずらりと並んでいますからご安心を。

さらに系統樹の最後にはアクアマリンふくしまから貸し出されたインドネシアシーラカンスの液浸標本が待ち受けています。

スロープの壁沿いに現在の海のポートレートが語られていきますが、

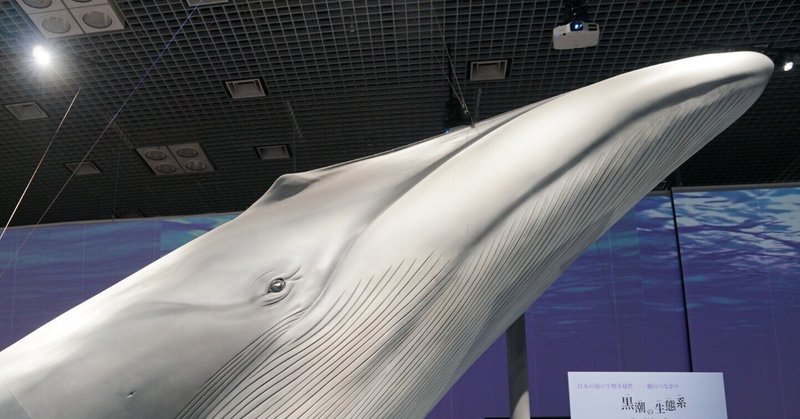

反対側ではすでに広いメインスペースにホホジロザメやナガスクジラの姿が見えています。

メインスペースでは日本近海を中心に海の各環境のメンバーが解説されます。まずは日本の海を特徴づける大きな要素の黒潮。

多様な魚達を支えているのは小さなプランクトンです。

もちろんフロアの中心には大きなメンバーも。タイヘイヨウアカボウモドキっていう名前、初めて見るかたにはクジラだと分からないみたいですね……?

2番目に大きなナガスクジラ、右側は模型ですが……、

実は、実物頭骨が収まっています!

常設展のマッコウクジラと同様の手法です。

肉の厚さがどのくらい正確かは分からないのですが、元の個体の肉体をしっかり測定してあるようなのでそんなに外してはいないのではないかと思います。

噴気孔は骨の輪郭と無関係に出っ張っていることが分かりますね。ヒゲクジラの頭はあまり丸みがないのでこうして水切れをよくしているようです。

今回の展示には無関係ですが、アキシマクジラとコククジラの違いは鼻孔周りの骨の形なのですがこの分ですとその骨の違いは見た目に影響しなさそうですね。

感覚毛がきちんと植え込まれているのが写っていることに、この記事に写真を貼って初めて気付きました。

そして、このナガスクジラと対比するようにもう一つプランクトン食性の大型動物の標本が展示されています。それは……、

メガマウスザメの剥製です。

所蔵:国立科学博物館

寄贈:京急油壺マリンパーク

閉館してしまった京急油壺マリンパークで最後に「海は全てつながっている」ということを教えてくれたあの剥製と再会することができたのです。

しかも明るいところで対面したのは初めてです。目がオレンジ色がかった樹脂で造形されていたことに、左の1番目の鰓蓋から鰓が少しはみ出すようになっていたことに、ようやく気付くことができました。

そして、こうやって特別展でナガスクジラと並べられているからには同じプランクトン食性の大型動物として対比することが狙われているに違いありません。私はメガマウスザメの新たな観察を試みました。

注目したのは主に胸鰭です。メガマウスザメの胸鰭は三角形である程度幅のある、メジロザメ目らしいものです。

ナガスクジラの胸鰭は細長い、まさにナガスクジラ科らしいものです。この胸鰭は揚力(水流から受ける上向きの力)を効率よく生み出すようです。

揚力はサメが浮かびながら泳ぐにも重要ですが、ナガスクジラ科には特別な事情があります。ナガスクジラ科のクジラが餌となるプランクトンを含む水を大量に口に含むとき、強い水の抵抗が下顎に加わります。

抵抗の力そのものは尾鰭の力で対抗するほか仕方がないのですが、この力が下に開いた口に加わるというのが問題で、そのままではバランスを崩して体が下向きになってしまうのです。

そこで、重心よりずっと前にある胸鰭で揚力を発生させることで、体を上向きにさせるように揚力を働かせてバランスを取っている、とする研究があるのです。

よくできたシステムですが、メガマウスザメにはこれは必要ないでしょうか。

メガマウスザメの口は体の正面に開き、それほど下寄りではありません。加えて、取り込んだ水を鰓から順次逃がしてしまうので、ナガスクジラ科ほど水の抵抗がかさんでいくこともありません。このため、口を開けて泳いでも抵抗のせいでバランスを崩してしまうことはあまりないようです。

この事情はおそらく他のプランクトン食性の大型サメ、ジンベエザメやウバザメでも同様でしょう。

再会してなおこの標本から色々なことを教わってしまいました。この特別展が終わったらまた見られるのはいつになるでしょうか。

ところでナガスクジラとメガマウスザメには重要なキャプションがあって、これらの大型動物が幅広い水深に移動していることで一度沈んでしまった物質が浅いところに引き上げられ、植物プランクトンの栄養源になっているというのです。この「ホエールポンプ」効果は先に見えていたホホジロザメも持っているようです。

ホホジロザメの下には黒潮の上流にあるサンゴ礁の展示が。より上にあるサンゴの影を避けているように見えます。

こちらは親潮の魚達。黒潮とはだいぶ様子が違います。水族館だとアクアマリンふくしまあたりまで北上しないと見ない顔が。プランクトンが黒潮より大きいことなども示されます。

さらに深海の世界へと進みますが、特に驚きなのがこのゼノフィオフォア。「星の砂」を作る有孔虫と近縁な単細胞生物ですが生態はかなり違って、他の生き物の殻や骨の破片、泥の粒などを排泄物で固めて10cmほどになる殻を作るというのです。これは他の生き物の隠れ家にもなるといいます。

有孔虫に近縁で大きいということで、同様に大きい絶滅した有孔虫「貨幣石」のヒントになるかとも思ったのですが、予想外の生態の幅広さです。

これは魚の耳石にある年輪の縞模様を正確に削る装置。削り粉を分析することで、いつどこの海で育ったかが分かるというのです。

三宅島近海でザトウクジラの潮吹きに含まれる鼻水を採取するのに用いられたドローン。調査方法にも新しいアイディアや技術が盛り込まれています。

なぜか鯨類がたくさん座礁してしまう「マスストランディング」の犠牲者達。標本を残すことで犠牲となった鯨類そのものやマスストランディングの謎に迫ることができます。

近年大阪湾に迷い込み衰弱死したマッコウクジラの胃から発見された深海のイカのカラストンビ。「沈めて海に還してあげた」とうそぶく者がいますが、仮に還るべきところが海にあるとしてもそれは浅い大阪湾ではなかったでしょう。

さて、展示内容は調査方法からさらに人類が海に関わり始めた頃に移り変わります。

5万年前のフランスのネアンデルタール人。中央の丸い穴は耳ですが、その右上部分に外耳道骨種という潜水する人特有の症状があります。素潜りで海産物を採っていたのかもしれません。

ヒトが台湾から与那国島にどうやって渡ったかの実践検証に用いられた丸木舟。当時の技術では草を束ねた舟など簡単なものではなく丸木舟が必要だったようです。しかし実験航海はかなりタフなものだったとのこと。

縄文の漁具。山海の様々な素材でできています。貝塚に含まれる情報は相当なものです。

一気に現代の深海探査へ。無人探査機ハイパードルフィン。深海探査の成果もたっぷり語られます。

この非常に大型にもかかわらず近年まで発見されなかった深海魚ヨコヅナイワシも、ベイトカメラという深海で生き物をおびき寄せて撮影する機材による探査の成果です。

かつての帆船のように風力を利用することでCO2排出量の削減を狙う貨物船「ウィンドチャレンジャー」。こんなんなんぼあってもいいですからね。

海洋生物の保全の文脈で、ホッキョクグマやジュゴンのような「遠い」存在だけではなくニホンウナギという「近い」ものが語られます。

ウナギについてはちょっとやりたいこと(調べたいこと)があるのですが、どういう形でお見せするかはまだ決まっておりません。

クジラの胃の中から発見されたゴミは撮影可でしたが、その隣のウミガメの胃の中から発見されたものは不可でした。

製品名がはっきり読めるものが含まれていたので、拡散されるとそのメーカーを不公平に責めることになってしまうからでしょうか。

海洋プラスチックで問題になるのは物理的な邪魔物になることだけではなく、有害物質を運んで生き物に誤飲させてしまうことも含みます。このフトツノザメの内臓からもそうした汚染物質が検出されたとのことです。

ショップ前スペースから、アート作品「海ゴミモンスターくん」と「海ゴミバードくん」。

献身の精神を心に秘めているようです。

常設展示から、半身のマッコウクジラ。

さっきアキシマクジラを引き合いに出しましたが、昭島市から近い日野市でもクジラの断片的な化石が発見されていてヒノクジラと呼ばれています。

アキシマクジラと同じくヒゲクジラ類と考えられてきましたが、どうやらマッコウクジラに近縁だそうです。実際に見てみないとと思っています。

最初のほうに出てきたコノドント類の歯の並びを立体的に復元した模型です。糸鋸のような歯があったのが分かるでしょうか。

今回の特別展はまた見ようと思います。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?