2023年7月4日-9日のinstagramまとめ——歴史学における「古典」

こんにちは。前回の投稿では、「けっこうライトに済ませるつもり」と言いながらも約3200字も書いてしまいました。文章をコントロールするのはとても難しいですね。

さっそく本題にいきましょう。今回の6冊を貫くテーマは「歴史学と古典」だったのかなと思います(じつはいつもはっきりテーマを決めないまま投稿しているのです)。結果的には、文化史にかんするエッセイを書くというのが主たる目的のこのnoteに、もろに関係してくる本を取り上げるかたちになりましたね。

執筆している現段階では、今回こそはライトに書くぞと意気込んでいますが、実際のところどうなるかわかりません……。よろしければわたしが普段考えていることを覗いていってください。

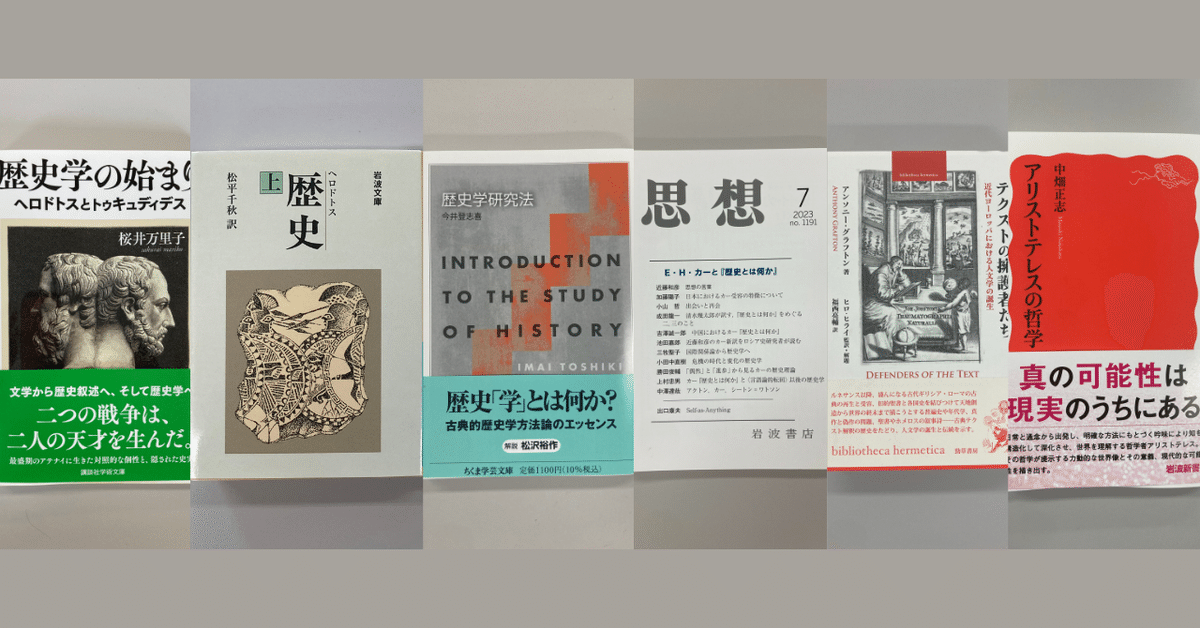

今週の6冊

以下に今週投稿した6冊を並べてみます(リンク先はinstagramのアカウントです)。

①桜井万里子『歴史学の始まり——ヘロドトスとトゥキュディデス』(講談社学術文庫、2023年)。

②ヘロドトス『歴史(上・中・下)』(岩波文庫、1971-1972年)。

③今井登志喜『歴史学研究法』(ちくま学芸文庫、2023年)。

④『思想 2023年7月号——E・H・カーと『歴史とは何か』』(岩波書店、2023年)。

⑤アンソニー・グラフトン『テクストの擁護者たち——近代ヨーロッパにおける人文学の誕生』(勁草書房、2015年)【原著1991年】。

⑥中畑正志『アリストテレスの哲学』(岩波新書、2023年)。

こうならべてみると、今年刊行された本が4冊あることに気づきました。もはや新刊紹介ってかんじですね。

簡単なレビュー

まずは①について。こちらは古代ギリシア史の大家、桜井万里子先生による、「歴史の父」たる両者ヘロドトス&トゥキュディデス論です。この本はもともと山川出版社から出ている「ヒストリエ」というシリーズのうちの1冊でした。このシリーズはほかにも名著揃いなのですが、いかんせん2000年代なかばに出たものが多く、品切れの本が多いです。北村暁夫『ナポリのマラドーナ』や、井野瀬久美惠『黒人王、白人王に謁見す』などは個人的にとくにおすすめですね。

本書とよく似たテーマを扱っているものとしてはほかにも、大戸千之『歴史と事実——ポストモダンの歴史学批判を超えて』(京都大学学術出版会、2012年)があります。こちらは上記ふたりの「歴史の父」にくわえ、ポリビュオスの話もあるのが特徴です。

②について。これは先ほども触れた、ヘロドトスの言わずと知れた古典で、下に引用した文章はあまりにも有名です。歴史(history)とは、根源的には「研究調査」という意味だったことを押さえておく必要はあると思います。というのも、いま現在における「歴史」は、近代社会によって作られた意味を多く包含していると思われるためです。

ところで、この言葉は『歴史』の冒頭に、以下の文脈で登場します。引用してみましょう。

本書はハリカルナッソス出身のヘロドトスが、人間界の出来事が時の移ろうとともに忘れ去られ、ギリシア人や異邦人(バルバロイ)の果した偉大な驚嘆すべき事蹟の数々——とりわけて両者がいかなる原因から戦いを交えるに至ったのかの事情——も、やがて世の人に知られなくなるのを恐れて、自ら研究調査(historia/historie)したところを書き述べたものである。

これをはじめて読んだときには、いまの感覚でいうと歴史というよりはむしろ、ノンフィクションやルポルタージュのような感覚といったほうがいいのかもしれないなとも思うような一節です。

つづいて③について。こちらは日本の西洋史学の黎明期を支えた人物による歴史論の本です。歴史論の「古典」という位置付けの本だと理解すればよいと思います。付言しておくと、今井登志喜氏については、松沢先生による解説を読むのはもちろんのこと、最近文庫化された土肥恒之『日本の西洋史学——先駆者たちの肖像』(講談社学術文庫、2023年)が参考になると思います。

④について。今月号の『思想』は、歴史論の古典中の古典であるE.H.カー『歴史とは何か』(原著は1961年)の特集でした。

⑤について。この本は文化史の名著として知られていますが、内容をごく簡単にいえば、ルネサンスから近代に至るまでのヨーロッパ世界において、われわれが思い描く「古典」がいかに形成されたのかを跡付けるものです。

最後に⑥について。「古典」として、累々と受け継がれてきたアリストテレスについての新書です。考え方の内容はもちろんのこと、それがどのように受け継がれてきたのかという点も注目しておくべきでしょう。

現代歴史学と3つの古典

今回は歴史学における「古典」にかんする文献をいろいろとあげてみました。ここであげた古典は大きく分けて3つに分けられると思います。ここではそれぞれの人物の「パンチライン」とあわせて紹介しておきましょう。

まず1つめは、ヘロドトス「研究調査(historia/historie)」にかんするもの(今回の文献で言うと①②⑤⑥)。そして2つめは、ランケの「それは本来どうであったのか(wie es eigentlich gewesen)」にかんするもの(③)。最後に3つめは、カーの「歴史とは、歴史家とその事実のあいだの相互作用の絶えまないプロセスであり、現在と過去のあいだの対話なのです」にかんするもの(④)。

これら3つの古典は、歴史学界隈では頻繁に(そしてときに安易に)引用されます。「歴史」に与えられる定義は、だいたいこの3者に限られると言っても過言ではないでしょう。

なぜわれわれは、100年以上、ときに2000年以上前のテクストについて知り、読まなければならないのでしょうか。それは人文学の根本的なお作法だ、といってしまえばそれまでですし、こんなことを語り出すと結論がやすやすと出るわけではないことは重々承知しているのですが、現段階でわたしが思っていることを書いておきたいと思います。

人文学は、言わずもがな、たえずその時代を牽引するような斬新で新しくて魅力的な研究成果を出すことが求められます。研究成果を提示するにあたって、人文学は、理系の学問のように実験をして検証をするかたちで見せるわけにはいきません。「ローマ皇帝を復活させて、条件を変えたら命令が変わった」みたいなことは不可能です。そこで人文学は、基本的には、それを古いテクストの読み替えによって提示するという戦略に依拠することになります。

この実践においては、このテクストが受け継がれてきた経路とその背景を押さえておく必要があります。なぜならば、テクストは同じでも、誰が、どこで、どんな影響下のもとで、何を言うために読んだのかによって、まったく解釈が変わってしまうからです。たとえばアリストテレスであれば、まずはかれのお膝元であるギリシアで、そしてその後9-10世紀になるとアラビア語圏で読まれるようになり、また12-13世紀になるとラテン語に訳されてふたたびヨーロッパで読まれるようになったことは、よく知られていることです。その時々の世界で、その時々の目的にあわせて読解され、受け継がれてきたわけです。

こういった情報は、たいていのものはいわゆる入門書や解説書に書いてあります。今回取り上げた本も、ヘロドトスのものを除くと、厳密に言えばあるテクストの解説書にあたるものだと思います。古典のテクストを読むためにはまず、それを読むために読まなければならない文献もあるということですね。

正直なところ、ここで言われているような古典を、前提情報なしにいきなり読み進めても何言っているのかがわからず、そのまま入眠してしまうようなケースが多いです(笑)。せっかく読もうとしたのに、挫折で終わってしまうとそれはもったいない。それくらいだったら、解説書を先に読んで、だいたい何を言っているのかを把握してから読んだ方が圧倒的に理解できていいのではないかと思います。数世代前の人文学者だと、「解説書なんかダメだ、原文がエラい!」みたいなことを言われるかもしれませんが、個人的には入門書を読んだあとのほうが、結局納得感を多く得られるような気がします。

まとめると、言いたかったのは、われわれが古典を読むのは新しい解釈を示すためであり、そしてそのためには古典を読むために読む文献もあるということです。人文的な思考とは、受け継がれてきたものの経路をたどり、その特性や傾向をつかみながら、現代を生きるわれわれなりに新しい思考法を提示し直すことにあるのではないかということも付け加えておきたいと思います。

われわれの考えつくことなどはたいてい、過去の人たちも考えていたことに毛が生えた程度にすぎません。「新しいことを思いついた!」と思っても、実際は過去の考え方をよく学んでおらず、勘違いしているだけということも多いのです。オリジナリティは意外と、古典をどのようにサンプリングして、アレンジするかにかかっていたりするのかも……?

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?