生まれて初めて採用活動をした僕がプロ人材を獲得するまでの話

今回は採用についての話です。

結論から言うと、約半年に及ぶ採用活動の末に”プロ人材”と言える人を採用できたというストーリーです。面接なんて前職でリクルーターくらいしかやったことがないような採用素人の僕が、初めての採用活動で悪戦苦闘しながら妥協ゼロの人材採用まで漕ぎつけた話を書いていきます。あくまでも一事例としてご参考にして頂きたいという前置きはしつつも、どんな小さな企業だって諦めずに想いを伝え続ければきっと誰かにその想いは届く、ということを声高らかに叫びたいと思います。

採用活動の背景

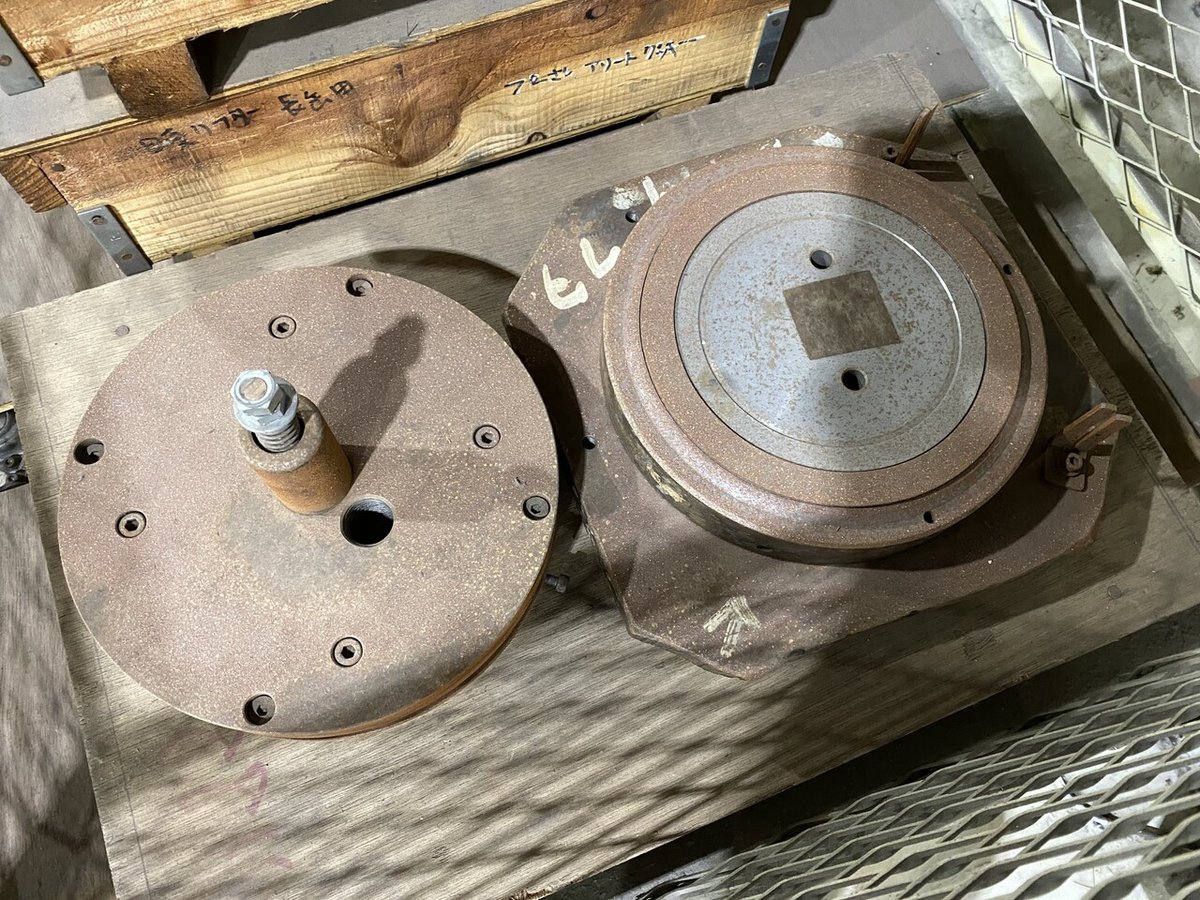

まず簡単に今回の採用は製造現場の管理職が目的でした。

これまで弊社では研修教育に注力してきていなかった影響で、マネジメントどころか5Sやカイゼン等の概念も十分に浸透しておらず、現場の常識を抜本的にテコ入れする必要がありました。自分も勉強して知識としては習得しているものの、実際の現場でそれをどう生かすかと言うところまでは現場経験の薄さから自信を持って旗振りできず、改革が遅々として進まないという悩みを抱えていました。加えて、ちょうど現場の管理職のポストが不在ということもあり、思い切って採用活動を開始した次第です。

プロフェッショナル人材事業のイベントで登壇

プロ人材の採用活動ということでまず始めたのが、内閣府が実施しているプロフェッショナル人材事業の活用でした。具体的には、この事業の一環で行われている”ダイレクトマッチング促進会”という人材会社の前で求人情報をプレゼンできるイベントに参加させていただいたものです。

この事業は元々、自分が内閣官房にいた時に担当として運用管理していた政策で、自作自演感はありますが、本当に必要に駆られて利用してみた次第です。実際に使ってみて非常に良い制度だと思いましたので、採用活動されている方はご参考(東京都と沖縄県を除く45道府県にプロフェッショナル人材戦略拠点がありますのでそちらへ是非どうぞ)

ダイレクトマッチング促進会の内容は、人材ビジネス事業者25社以上の前でプレゼンし、その後興味を持った人材会社がエントリーして個別面談、という流れでした。数多くある人材会社の中で、行政が登録を許可した複数社とまとめて顔合わせができるというのは非常に有意義で、ここで気の合った4社の人材会社さんと契約を締結し、採用活動の支援をして頂くことになりました。

難航する採用活動

さて、人材会社の方と求人票を作り募集を出してみると、大変有難いことに複数件の応募が。何せ採用は初めてなものなので、履歴書を見ても「ふむふむなるほど。いい人だな」くらいの感想しか出せず。とりあえず会ってみないとわからないし、という気持ちもあって、応募してくださった方々とお会いしてみることに。

しかし、会えども会えども、なかなかしっくりくる方と出会えません。

面接が終わると人材会社の方から「いかがでしたか?」と連絡を頂くのですがのですが「う~ん、すごく良い方なんですけど、ちょっと合わなくて…すみません。」と、見送りするばかり。次第に人材会社の方からの紹介の量も質も下がり、しかし紹介いただいている手前断るのにも心理的負担が大きく、徐々に精神的に追い込まれていきました。そしてある時人材会社の方からキツい一言を投げられます。

「そんなキラキラ人材いませんよ。現実を見たほうが良いですよ。」

詰めの甘かった要件定義

業務量的にも心理的にも負担がかなり大きくなり、採用活動を開始して2か月経過したところで人材会社の方に紹介をストップしてもらうことにしました。

会えども会えども納得できる人に出逢えない、と言うところの原因を探ってみると、要件定義が曖昧で浅いことに気付きました。曲がりなりにも採用に関する勉強をして、MUST・WANT要件を言語化して、というプロセスは踏んだつもりだったのですが、改めてMUST・WANT要件を見直してみると表面的なスキル等の書き出しに留まっており、そのスキルを活かして活躍するためにはどのような属性が必要なのか、と言うところにまでは考えが及んでいなかったわけです。

そこで、改めて人材採用について勉強しなおしました。幸い、自分の周りには人材会社がバックグラウンドの友人がおり、友人らに教えを請いながら、改めて要件定義を練り直していきました。

当初は

①プレス機械に精通している

②工場現場で働いた経験がある

③QCや5Sの知識を兼ね備えており管理職の経験がある

こんな感じのことをMUST・WANT要件にしていたわけですが、もっと掘り下げていくと、

①→製缶業は業界が狭く、製缶経験者を採用するのは極めて困難。となると、製缶機械自体は触ったことがない人を採用することになるため、ただ機械が触れるだけではなく、多くの種類の機械を触ったり管理した経験がありつつも、全体の工程を俯瞰的に把握してきた経験が必要

②→工場現場で働いた経験がある、というだけでは小さな中小企業の現場に馴染めるかどうかは疑問。特に、大企業などで活躍されたスキルのある人が中小企業で能力を発揮して活躍してもらうとなると、日本的な管理職の仕事というスキルよりも、海外の工場の立ち上げ等、言語が通じない人を相手にイチからすべて自分の管理の下で率先垂範して現場を作り上げたことがあるくらいの経験が必須

③→カイゼンや5Sの経験も、ただ自分自身が経験したことがあるというだけではなく、QCサークルの立ち上げや運用管理など、周囲を巻き込みながら自らの手で作り上げていけるだけの人望がある方が望ましい。また、管理職とはいっても、大企業のディレクター的な業務とは違い、中小企業では率先垂範して自らが手本となり道筋を示し続けるというスタンスが重要で、それだけの気概とフットワークの軽さという属性を有している人が必要

こんな感じで、一口に現場の管理職採用と言っても、少し掘り下げてみるだけでもこれだけの内容になります。やはり、当初の自分のMUST・WANT要件というのがかなり浅薄なもので、ここで一度立ち止まって練り直しをして正解だったと思います。

ちなみに、この時期に読んだ本で大変参考になったのが以下です。プロ人材を実際に多数採用されている企業の方が書かれたもので、テクニック的に有益な情報が多数書いてあります。

ビズリーチとの出会い

その後、紹介を一旦ストップしていた人材会社さんにも断りを入れながら、ビズリーチ(現:ビジョナル)を利用することにしました。ビズリーチは一般的な有料職業紹介事業と違って完全成功報酬制ではなく当初より登録料が発生することから、興味はありましたがリスクテイクできず利用を控えていたところです。

当初の掛け捨てとなるかもしれないコストを支払ってでも利用する決意をしたのは、最終的には元ビズリーチの友人からのすすめがトリガーにはなりましたが、元々ビズリーチという会社自体に強く惹かれたという理由もありました。

前職でも南壮一郎氏含めて何人かのビズリーチの方とお話させていただく機会がありましたが、どの社員の方と話しても明確なビジョンと情熱を言葉の端々から感じ、こんな素敵な組織があるんだなと率直に思っていました。政府で働いていると社会や業界の暗い部分を見ることもあり、疑心暗鬼に人と接することも多かったですが、ビズリーチと言う会社の方たちはOBの友人も含めてすべての方が「社会をもっと良くしたい、一人でも多く幸せになってほしい。」と心から願っているのが感じられ、こんな人たちが自分の会社の採用支援をしてくれたら、と強く思うようになっていました。

スカウトがバズる

ビズリーチで登録手続きを終えた後、担当の方に伴走して頂きながらスカウトメールの文面を作りました。ちなみに、一般的な求人サイトとは逆で、ビズリーチはダイレクトリクルーティングという名前の通り、企業が求職者のデータべースを活用して口説きに行くという仕組みになっていて、スカウトメールはそのアプローチのためのツールです。

一般的に、スカウトメールに対する返信率は8%前後と言われていることもあり、とりあえずは100人送って10人弱お返事いただくのを目標にしました。ビズリーチの担当の方のアドバイスもあり、年収などは一旦無視して今回のMUST・WANT要件に見合う人だけにアプローチをしてみようということになったのですが、リストを見ていると錚々たる企業の錚々たるポジションの方ばかりで、果たしてこんな立派な方々が弊社みたいな中小企業の声に耳を傾けてくれることなんてあるのだろうか、と不思議に思いながらもメールを送信してみました。その結果がこちら。

なんと約100件のスカウトメールに対しての46件の返信を頂き、44.7%という驚異的な返信率となりました。もちろん、返信=応募というわけではなく、とりあえず話だけ聞いてみようとか、丁重なお断りのご連絡だったりもあるので、真水的な数値はもう少し下がるとは思いますが、スカウトメール経由だけでも本当に多くの方に弊社のことに関心を持っていただき、色んな方とお話する機会ができたのは本当に嬉しい事でした。某大企業の現地法人の社長の方と1on1でじっくりお話させていただく機会等もあり、採用を抜きにしても大変貴重な経験だったと思います。中には「自分は別のところに転職したばかりだから手伝えないけど、知り合いを紹介してあげるよ」と言ってそれだけのために時間を割いて会ってくださる方もいらっしゃいました。

それでも苦戦する中小企業のプロ人材採用

スカウトメールが大バズりしていたのはありがたい事でしたが、現実はそうは甘くはなく、面談をして具体的に話を進めていくとやはり待遇面で条件が折り合わないことが続きます。多いときは一日8件、朝から深夜まで毎日面談を続け、のべで150人以上の方とお会いさせていただきその中でうまくマッチした方と話を進めていきましたが、その中で最後まで残ったのが数名でした。この数名にすべてを賭ける思いで必死にアプローチを続け、会社にも来てもらって想いを伝え続けましたが、最終的にはやはり年収等で折り合いがつかず、あと一歩のところで辞退されてしまいました。

気付けばビズリーチを利用して約3カ月が経過。

ご応募いただいてた方々に対してもほとんど結論は出してしまっており、データベース上でアプローチする方もほぼ一周してしまっている状態で、ほぼ手詰まりとなっていました。やはりうちみたいな中小企業でプロ人材採用なんて身分不相応なのか…。そんな思いに打ちひしがれていました。

僕よりも弊社のことを想ってくれるビズリーチの担当

ここで一度、ビズリーチの担当の方と今後の方針について話し合いの場を設けることにしました。要件定義を見直すのか、2周目のアプローチをするのか…話し合いをしていると、ビズリーチの担当の方が肩を震わせて言葉に詰まっていることに気付きます。

「御社の力になれなくて本当に申し訳ない。」

彼が振り絞って発したのがこの言葉でした。今回の採用活動において、この時ほど自分の力不足を心から悔やんだことはありませんでした。社内でも必ず良い人を連れてくるからとみんなに約束したことも叶わず、これだけ自分の会社のことを真剣に考えて応援してくれている人の想いにも結果で応えられず、自分の無力さを心から痛感しました。

他方、僕はビズリーチの担当の方に感動を覚えていました。

社員よりも、もしかすると僕以上に真剣にうちの会社のことを考えてくれる人なんているんだろうか、この人の想いに応えられなかったら自分の存在価値なんてないんじゃないかと改めて自分を奮い立たせて、気持ちを新たに再度ビズリーチのデータベースからアプローチできる人を探すことにしました。

精魂尽き果てた先に見えた一筋の光

改めて仕切り直しと思っていたところに一通のメールが

「その後採用いかがですか?もう決まりましたか?」

以前、ビズリーチでお会いした方が紹介してくださった方からでした。

一度弊社に来て工場の中もご覧いただき、その時は条件面で折り合いがつかずまた機会があればということになってましたが、一転改めてご興味を持ってくださったというのです。

所謂リファラルですが、要件定義的にはオーバースペック過ぎるくらいで、以前お会いしたときにお人柄の良さなどは確認していて、この千載一遇のチャンスを逃すまいと改めて面接の機会をセッティングしました。

最後は社員みんなで採用決定

面接は2回行いました。

1回目は自分と1on1のWeb面談で、改めて弊社の現状をお伝えし、お互いやってほしい事とやりたい事について細かく打ち合わせしました。根本的なテコ入れになるため相当のパワーが必要となることや、手足となる人材をイチから育てていかなければいけないので泥臭い仕事も全部自分で請け負わなければいけない旨についてもしっかり説明しましたが、非常に前向きに捉えてくださり、この方なら弊社に来ても違和感なく馴染んでいただけるだろうと確信を持つことが出来ました。

2回目は弊社の役職者全員と会ってもらうことにしました。

1回目の面接がいくら良かったとはいえ、それはあくまでも自分から見た視点で、社員がどう感じるかはまた別問題です。どれだけ事前にすり合わせをしても、実際に入社して社員から反発が起きたり不必要なハレーションが起きてしまっては実効も上がりにくいので、そういった可能性を少しでも減らすべく最終面接では弊社の役職者十数名全員に参加してもらい、文字通りみんなで採用決定することにしました。

さすがに一人に対して十数人がずらっと並ぶと強烈な対立構造で腹を割って話をするのは難しく感じたので、工場内で座談会形式で面接することにしました。弊社にどんな人がいるのか見てもらうとともに、弊社のどんなところに魅力を感じてくださったかという話に始まり、お人柄や仕事のスタンス、家族構成まで多岐にわたってざっくばらんにお話しすることが出来ました。

面接後に社員から話を聞くとネガな話は1つもなく、満場一致で内定を出すことができ、この瞬間に約半年間に渡る激動の採用活動が終わりを迎えました。

中小企業は想いを伝え続けよう

何度も何度も挫折しましたが、妥協せず諦めず、最後の最後まで希望を捨てずにリクルーティング活動を続けたことで、素晴らしい方を採用することが出来ました、めでたしめでたし、と終ってしまうには少し勿体ないので、今回の話の再現性を高めるべく良かったと思う点を整理したいと思います。

1.要件定義を深堀すること

前述したとおりですが、弊社は当初MUST・WANTの要件定義の深さが不十分でした。表面的なスペックだけでは選べませんし、そのまま突き進んでいっても十分にマッチする採用はできない可能性が高いことを強く痛感しました。要件定義は何度も何度も掘り返すべきと思います。僕みたいに初めて本格的な採用活動をされる方は、先達の方々に何度も壁打ちしてPDCAをぐるぐる回しまくる頂くのが良いと思います。

2.ダイレクトリクルーティングサービス”も”活用すること

決して一般的な職業紹介事業が悪い、というわけではありません。ただし、マーケットとの間に人材会社の方の調整が入ってしまうと、どうしても一部の可能性は狭まってしまいます。ある程度は信頼できるエージェントの方には任せつつも、自らも求職者に対して直接アプローチできる仕組みを活用して、想いを直接ぶつけてみるというのは可能性を広げる意味で非常に大切と思います。それこそ、年収などで最初から諦めず、たとえ身分不相応なアプローチだったとしても声をかけてみるというのは重要だと思います。

(これはメジャーリーグ球団のGMにとりあえずメール送ってみるっていう南壮一郎氏の考えにも通ずるものがあると勝手ながら思っています。)

3.可能な限り多くの方と”面談”すること

これはおそらく人材採用に関して誰しもが仰ることだとは思いますが、職務経歴書などの表面的な情報だけでは判断できないことも非常に多く、そもそも面接だけではなかなか相手方がどんな方なのかというのを把握するのは困難です。まずは情報交換、という位置づけで面談をして、心理的安全性を下げつつ本音ベースで話をするというのを習慣づけることで、ミスマッチを減らせると思います。

4.想いを発信し続けること

ここがおそらく最も重要なポイントだと思います。

今回僕がアプローチをした際は、いわゆるテンプレートに沿ったメールは一切使いませんでした。弊社の窮状と目指していきたい姿というのを包み隠さずメールに書き込み、それを一緒に実現する仲間を探しています、という趣旨を伝え続けました。これはテクニック論ではないです。物凄くプリミティブな話として、人間は感情によって動かされる動物であり、どれだけの美辞麗句とキレイな日本語を並べても、そこに感情がなければだれにも届かないと思っています。近道せず、どうすれば想いを伝えられるのかということに真摯に向き合い、諦めずに発信し続けるということは、特にプロ人材の採用活動においては極めて重要だと思います。それこそが独自性であり、大企業にはない強みです。

より良い社会を作ることが最大の恩返し

今回の採用活動においては、本当に多くの方に支えて頂きました。人材会社向けのプレゼンを企画してくださったプロ人材事業の皆様、弊社に求職者をご紹介くださった人材会社の方々、ビズリーチの利用を後押ししてくれた友人ら、弊社の想いを汲んで感動レベルの支援をして頂いたビズリーチの皆様、そして採用にあたって弊社にご関心を持ってくださった方々、本当に感謝してもしきれないほどの恩を感じています。この場でお礼をしていてもしょうがないのですが、一言はちゃんとお伝えしておきたいと思います。本当に本当に、ありがとうございました。

そして、ただお礼を言うだけではなく、これだけの支援をして頂いた以上は結果で返すしかないと思っています。採用はあくまでもスタートで、自分が採用において語ってきたとおり、会社の抜本的な改革を進め、自らの手で未来を切り開いていくとともにより良い社会を作っていくことが本当の意味での恩返しなんだと強く感じています。

7500文字を超える長文となりましたが、最後までご覧いただいた方におかれましては本当にありがとうございました。この記事が、これからプロ人材採用を考えている中小企業の方の手がかりとなり、そして少しでも勇気と希望を与えられれば幸いです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?