リルケに寄す――silent music

五月の薔薇にリルケへの祈りが託されたマリアさまのお庭、東中野のsilent musicへ。

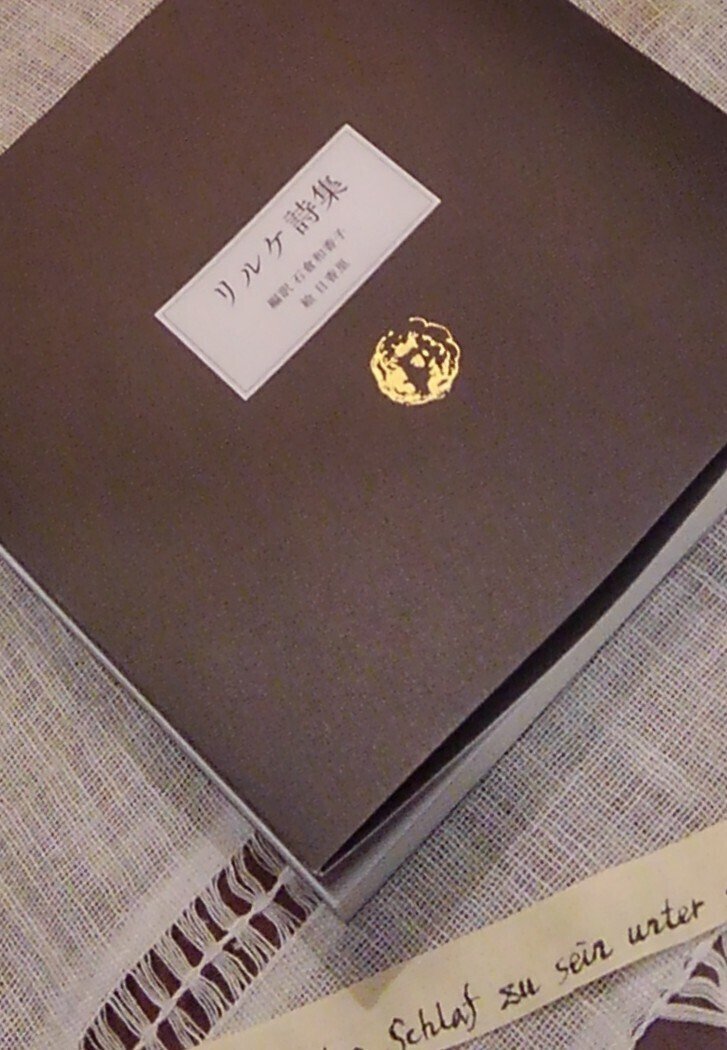

展示にあわせて編まれた石倉和香子さんのリルケ詩集から密やかにひらかれた朗読会。

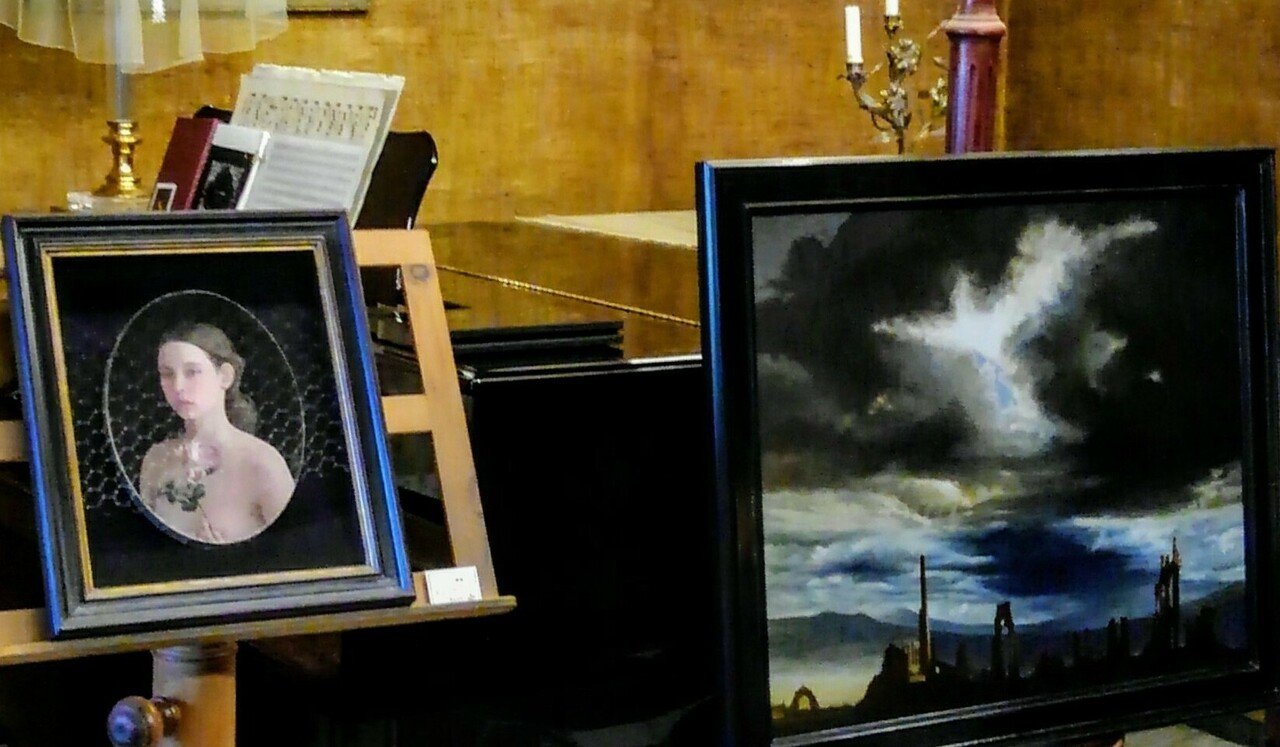

いつまでも深い余韻を底に響かせている鐘みたいに厳かに紡がれた和香子さんの声による朗読、その鐘の音が天に吸いこまれて昇り、不意にひらけた場所で翼をもって、その光の階段を羽ばたいてくるように奏でられた久保田恵子さんのピアノの音に、浅野信二さん、伊豫田晃一さん、豊永侑希さん、日香里さんの絵にかこまれて心傾ける時間。

静止した時の額縁のなかへ、刻まれた文字のむこうへいざなわれる時間の感受。

リルケの詩のなかにあらわれる鐘楼のごとき時間。

天使や天使の羽根の絵を描かれ、このたびのリルケ詩集で挿画を寄せられた画家の日香里さんが、リルケは天使を主題に詩を多く残しているけれども、今回の訳詩集ではそちらは入っておらず、そのなかであえて無い不在の存在感として感じていただけたら、とおっしゃっていて、わたしはその説明に心惹かれながら、なにかあの朗読会そのものがそこに“無”い詩(もの)を和香子さんの声をとおしてそこに“有”る詩(ことば)から運んできてくれる、澄んだ沈黙の鐘へと溶けてゆくような時間に感じられました。

去年の2月、おなじ場所でやはり展示に寄せられた朗読会がありました。そこでリルケの詩を朗読された可憐なかたの音楽的な声、そのあとにリルケのことをお話されていた清らかな面差しのかたの言葉も、今回のリルケのための「朗読と詩の夕べ」と重なりあった時間のようにわたしには思われました。幾重にも時の花びらを重ねてひらく薔薇のごとく。

そのときのことを、当時のわたしはこのように記していました。

*

潮騒の名残のようにいまも耳に残る、清らかな面差しをされたかたが「言葉はどこまで自分のものか」とどこかに問いかけるみたいにお話された軽やかなお声。

「自分のものであって自分のものではない。わたしであって、わたしでない。自分という存在をどこまで消して自分であるか」みたいなこと、正確な言葉として書き留めることはむつかしいのですが、そのようなことを紡がれていた声。それはエミリ・ディキンソンやリルケの話をしていたときの言葉でしたが、深く胸に残っています。「どこまで自分を空洞にして、おりてくるものを受け容れ、自分の言葉であって自分の言葉でないものをかたちにするか」という話。かれらはそれを知っていた詩人なのではないか、という話。個人的に共鳴するものがありました。

天から見たら「誰が」それを成したかということは重要ではなく、「誰が」してもそれはおなじこと、変わらないこと。だから「わたしがやった」「わたしのもの」という強い我は心を穢すことがある、ということを考えることがあるので、すごく胸に沁みました。「自分をもっていない」ということと「自分を空洞にする」というのはまったく異なり、後者は「自身を清潔にしておくこと」なのだから、と。思いがけず自分の話になってしまいましたが、これもsilent musicさまの“天使がとおりすぎる”時間がくれた祝福の瞬間として、ずっと心に残ることと思います。

(このたびの展示とわたしのなかで“つながる”いつかの朗読会のまえの風景もともにここに残しておきます。)

*

不在の天使。“あえて無い”不在でありながら、その気配がとおり過ぎてゆく時間。

展示の感想というよりも相変わらず備忘録みたいになってしまいましたが、おうかがいできたこと、幸いでした。お迎えできました詩集も大切にいたします。

サポートありがとうございます* 花やお菓子や書物、心を豊かにすることに使わせていただきます*