仕事探しっておもった以上に複雑【科学的な適職】鈴木祐

おはよう・こんにちは・こんばんわ

「かき氷」 というアカ名で投稿している者です。

この投稿含めた「読んだ本の感想」を投稿しています。

今のところ毎週後半の投稿をこころがけておりますが、仕事などの都合で前後する場合もございます。

今回紹介するのは

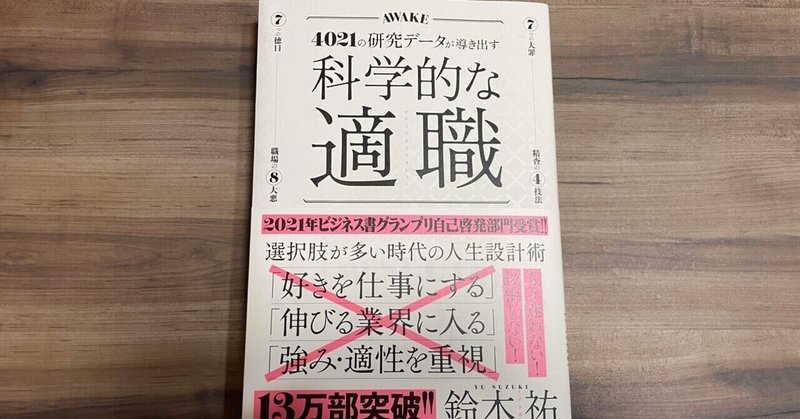

鈴木祐 著

科学的な適職

この本は

人が幸福になれる仕事がなにか?を科学的に紐といていき「自分にとって納得のいく人生」のヒントを見つける手助けをしてくれる。

そんな1冊です。

・自分にあう仕事がわからない

・いまの仕事のままでいいのか?

・仕事という人生のメイン時間を幸福にしたい

などの悩みを抱いている人にオススメです。

著者の鈴木祐さんはサイエンスライターをされている人で、生産性向上などをテーマとした執筆を手がけたり、健康・心理・科学に関するブログも更新されている方です。

(本書巻末や下記サイト引用)

ひとつの会社で働き定年退職をむかえる。

かつては多数の人がたどってきた当たり前が崩壊したことは言うまでもないでしょう。

今は転職、起業、フリーランスなど働き方が多様化した時代。

一見すると自由な世の中になった!と思うでしょうが同時に「どの働き方が正解か?」という新たな疑問が現代人のなかで生まれています。

安定志向がつよい人はかたい職業を褒め、独立して成功した人は「フリーランスこそ最高」と褒めたたえたり。

「好きを仕事に!」「スキルアップをしよう!」などいまの世の中はあまりにも選択肢が多すぎるのです。

上記をみて抱いたであろう点として人は「自分が成功したものを過大評価する」傾向にあるのかもしれないということ。

組織ではたらくことで真価を発揮する人もいれば、1人で淡々と結果をだすのに適している人だっています。

つまり、万人すべてに納得のいく選択肢など存在しないのです。

そもそも人が仕事を選べるようになったもの人類史においてごく最近の出来事。

原始時代なら仲間とともに狩りをするのが仕事でしょうし。

江戸時代なら家の仕事を継ぐことが人生となります。

人が仕事を選べるようになったのは19世紀からなので人類は「仕事選び」に悩まされず生きてきたということです

つまり人の脳は職業選択に向いてないということなのです。

しかも今は転職サイトや独立しやすい世の中など昔以上に選択肢がおおすぎます。

これだけ聞くと絶望ですよね。。

このような現代的な悩みに私たちの脳は適応していないため、大量の選択肢を前にした人の多くは不安や混乱の感情に襲われます。

更には「転職に対する思い込み」も原因のひとつとなりますが、ここまで触れるとめちゃくちゃ長くなりますので、ここでは割愛しますが。

仕事選びの間違い、思い込みを知ったうえで「人はどのような基準で仕事を選べば幸せになれるか」にフォーカスされたのが今回紹介する本書となります。

この1冊だけでも

「人が仕事選びを間違えてしまう原因」

「幸福度をあげる仕事とは」

「思い込みを手放す方法」

「いまの仕事の満足度はどれくらいか?」

という適職選びの上から下までを知ることができる。そんな1冊です。

この投稿では「仕事選びの間違った基準」と「幸福度のあがる仕事の条件」をベースに解説させていただきます。

前置きだけで長くなってきたので早速解説に移りましょう。

◆間違った職業選択

今回のメインのひとつとなる「間違った職業選択の基準」から触れていきましょう。

間違った基準は7つございまして。

1:好きを仕事にする

2:給料の多さで選ぶ

3:業界や職種で選ぶ

4:仕事の楽さで選ぶ

5. :性格テストで選ぶ

6:直感で選ぶ

7:適性に合った仕事を求める

となります。

ひとつひとつ説明していくと膨大になってしまうので、ここでは内の3点をピックアップして解説します。

1:好きを仕事にする

「好きなことを仕事にする」

もっとも聞くことのおおいアドバイスはまさにこれでしょう。

結論から言えば好きを仕事にしようがしまいが最終的な幸福感は変わらないのです。

これだけ聞くと驚きかもしれません。

ミシガン州立大学が行った「好きを仕事にするのは幸せ」と考える適合派と「仕事は続けるうちに好きになるもの」と考える成長派で仕事にたいする幸福にどう影響するのかを調べた研究があります。

一見、適合派のほうが幸せになれそうに見えます。自分が情熱を持てる仕事に就ければ毎日が楽しく、金目当てに働くよりも人生の満足度は高まりそうな気がするでしょう。

ところが、結果は意外なものでした。適合派の幸福度が高いのは最初だけで、1~5年の長いスパンで見た場合、両者の幸福度・年収・キャリアなどのレベルは成長派のほうが高かったからです。

これだけ聞くと驚きでしょう。

適合派は情熱を持てる仕事を探すのは得意でも、どんな仕事も好きになれないという側面も持ち合わせているとのこと。

考えてみればわかりやすいように、好きな仕事でも顧客のクレームやサービス残業などの面倒ごとが起こる可能性だってあります。

そのギャップにより「本当はこの仕事好きじゃないのかも」とモチベーションの低下に繋がりやすく、安定したスキルが身につかない恐れもあるのです。

逆に成長派は仕事への思い入れがない分「仕事は仕事」と割り切ることができるのです。

仕事と割り切ることで作業の上達が早くなったりと、すぐに仕事を辞めるに至りにくい傾向にあるようです。

これだけだと説得力に欠けそうなので「情熱を持てる仕事」とは結局なんなのか?の本書としての結論は、

あなたがその仕事に注いだリソースの量に比例する

リソースとは資源などを意味する言葉で、ここでは時間やお金などでイメージすればわかりやすいでしょう。

仕事と割り切って積み上げた年数、労力によって仕事への愛着ができあがっていく。

というのが仕事においての結論のひとつなのかもしれません。

2:給料の多さで選ぶ

仕事選びにおいての選択基準のひとつになり得るひとつが給料というもの。

こちらも結論から書くと

給料が多いか少ないかは、私たちの幸福や仕事の満足度とはほぼ関係がないからです。

これだけ聞いてもしっくり来ないのが読んでるアナタの本音かもしれません。

確かに生きてくうえで大事なのが『お金』というもの。

お金があれば生活を豊かにもできますし、ある程度の不幸を避けられる場合もあります。

だとしても、収入と幸福度が直結しないと聞いたなら?

「お金から得られる幸福」と「ライフイベント」を比較した研究が過去に行われているようで、その結果によれば

仲のいいパートナーとの結婚から得られる幸福度の上昇率は、収入アップから得られる幸福より767%も大きい

健康レベルが「普通」から「ちょっといい」に改善したときの幸福度の上昇率は、収入アップから得られる幸福より6531%も大きい

離婚や失職による幸福度の低下率は、年収が3分の2も減ったときの幸福度の低下に匹敵する

どんなに高収入になれたとしても、いいパートナーと共に過ごす喜びや健康の改善には敵わないということです。

たとえ1億円あったとしても、体調が改善せず寝たきりになってしまえば意味がありません。

お金があったとしても、人との関係やパートナーと育む幸せには直接変えることはできません。

とは言いつつ『お金』は生きてくうえでも、安心を得るうえでも、選択肢を得るためにも大切なものです。ある程度稼げた方がいいと私は思います。

それでも「人と過ごす時間」や「自己の健康」以上に大切なものは無いということです。

4:仕事の楽さで選ぶ

キツい仕事はしたくない。

これは誰もが思う本音だと思います。

実際わたしもそうですし。

月残業がえげつない時間なら尚更。

仕事のストレスが大きい人は脳卒中や心筋梗塞などにかかりやすく早死のリスクが高まります。

言うまでもなく人は働きすぎてはいけないのです。

ただ、仕事が楽すぎても実際危険な点はあります

ストレスが体に悪いのは確実なものの、その一方では「楽すぎる仕事」もまた、あなたの幸福度を大きく下げてしまいます。

これだけ聞くと信じられないかもしれません。

イギリスの研究によると、組織内で地位のランクがもっとも低い人は、ランクが高い人よりも死亡率が2倍にも跳ね上がるという結果が出ています。(69ページ参考)

仕事はハードすぎても楽すぎても危険なのです。

楽すぎてもダメなら何が正解なんだと混乱させてしまったことでしょう。

実は適度なストレスがあった方が仕事の満足度は高まるのです。

私たちは「ストレスは悪」という思い込みを抱きガチなイメージですが、ストレスは幸福度を上げるために必要不可欠な要素なんです。

適度なストレスがあることで

・仕事の満足度を高める

・会社へのコミットメントを改善する

・離職率を低下させる

というメリットが生まれるのです。

ギターやバイオリンの弦は、負荷をかけすても緩すぎてもダメで、適度な張りがあればこそいい音を出すことができます。

仕事も同じで、キツすぎても楽すぎても程よい達成感は得られず、適度なストレスがあるおかげで幸福な毎日が送れるということなのです。

これは後に説明しますが仕事においていかに自由にコントロールできるか否かが大切ということです。

他の4項目も重要なので説明したいところですが時間都合のためお許しください。

ここまで仕事選びのNGについて触れてきました。

「逆にどんな仕事選びゃいいん?」という声も聞こえた気がしたので次からは「幸福度を上げてくれる仕事」の基準について触れていきましょう。

◆幸福度のあがる仕事

この本のもう1つの本題である「幸福度のあがる仕事」について紹介していきます。

こちらも先程のと同じく7つの項目ございまして

1:自由

その仕事に裁量権はあるか?

2:達成

前に進んでいる感覚があるか?

3:焦点

モチベーションにあっているか?

4:明瞭

ビジョンがハッキリしているか?

5:多様

作業にバリエーションがあるか?

6:仲間

組織内に頼れる友人はいるか?

7:貢献

どれだけ世の中の役に立てているか?

が重要となります。

こちらも全て紹介するとなれば膨大になってしまうので、この内の4点に絞って説明する形とさせていただきます。

1:自由 「労働時間・ペースを決められる」

仕事と聞いてイメージするのは「やらされている」なのは読んでるアナタも実感しているかもしれません。

職場によっては自由は許されないことだってあるかもしれません。

だとしても仕事のなかに「自由」というものがなければ幸福度は上がりにくいでしょう。

実際のところ、数ある研究のなかでも、「自由」ほど仕事の幸せを左右する要素はありません。

自分の作業スケジュールを好きに設定できたり社内ルールや給料交渉しやすい環境などある程度自分できめることのできる状況こそ好ましいというわけです。

とは言いつつ都合のいい職場は早々ないのも理解できる話ですね(まぁ滅多にないと思ってしまった)

ただ、いかに「自由度」が大事かを裏付けるリサーチも存在していまして

・タバコを吸うけれど、会社内の自由度が大きい

・タバコは吸わないが、会社内の自由度は小さい

の2グループを比べたところ、タバコを吸わないが自由度が小さい人は体を壊しやすく、病気にかかるリスクが高かったようです。

「自由がない状態」はタバコよりも健康に害を及ぼすというわけで、それ程に「自由」がもっとも重要ということがわかります。

仕事を選ぶ際はできる範囲で「労働時間や仕事のペースはどこまで社員の裁量に委ねられるか?」を重視したほうがいいということです。

5:多様 「日常の仕事でどこまで変化を感じられるか」

組織におおく採用されている構図といえば「従業員に特定の役割だけを与える」働き方というのは実感湧きやすいと思います。

営業には営業の役割、経理には経理の役割のように形を決めてしまえば会社としても役割を管理しやすいからというのもあるでしょう。

ただ、やることを決めることが社員の幸福度に影響するとしたら?

人間はどのような変化にもすぐ慣れてしまう性質があるため、たとえば宝くじで1億円を当てようが、夢に見たポジションに昇進しようが、長くても1年ほどで幸福度は過去と同じレベルにもどってしまいます。

人は自分の立ち位置にも、お金持ちになった状態にも慣れてしまうという話でしたがこれは労働も同じです。

日常的におなじ仕事を繰り返したとしても、どこかで飽きてしまい、幸福を感じにくくなることだって起こりうるのです。

日常でどこまでの変化を体験できるかが重要なのです。

そしてもう1つ重要なのが仕事の上から下までのどこに関与できるかという点です。

衣装の販売員なら

会議にも参加し、デザイナーに要望を伝え、完成品を広めるという全肯定に携わるようなイメージです。

仕事やプロジェクト全体を見渡せることで仕事している事への実感と責任感が生まれるわけです。

ここでは『仕事の「始まり」から「終わり」までの肯定にどこまで関われるか』が適職選びに重要とだけ覚えていただければと思います。

6:仲間 「自分に似た人はいるのか」

仕事において最もやりがい・働くことそのものに直結するのがこの人間関係です。

いくら好きな仕事だったとしてもパワハラ上司や合わない人とほぼ毎日のように顔合わせするのは苦痛以外の何者でもないでしょう。

苦手な人がいたとしても仕事として割り切るしかないという意見も飛び交いそうですが人間関係が及ぼす影響は計り知れないものなのです。

アメリカで行われた研究で

・職場に3人以上の友達がいる人は人生の満足度が96%も上がり、同時に自分の給料への満足度は2倍になる

・職場に最高の友人がいる場合はら仕事のモチベーションが7倍になり、作業のスピードが上がる

という結果が出るほど職場に親しい人がいることのメリットは絶大なのです。

逆も然りで

・嫌な上司のもとで働く従業員は、良い上司のもとで働く従業員に比べて心臓発作や脳卒中で死ぬリスクが60%高くなる

・嫌な同僚のせいで悪化したストレスは、たとえ会社を辞めても健康的なレベルにもどるまで22ヶ月かかる

・人間関係が悪い会社では、社員が高血圧や高コレステレール、糖尿病に悩む確率が20%増加する

人間関係の悪さは健康への悪影響が半端ないものとなるのです。

適職を選ぶ際には可能な限り自分に似た人がどれくらいいるのか?も重視したほうがいい、いやしなければならない程大切な要素なのです。

7:貢献 「ヘルパーズ・ハイになれるか」

長くなってきたのでこれで最後にします。

ここまで適職選びの基準について多く触れてきましたが、おそらく一番といっていいレベルに重要項目に移ります。

それが他人への貢献度がわかりやすい仕事です。

代表的なものをあげるなら

・聖職者

・理学療法士

・消防員

・教育関係者

・画家・彫刻家

と書かれています。

聖職者は人々の悩みに寄り添い、理学療法士や消防員は患者や被害者を救い、教育者やアーティストは受け手の心を救う職業です。

どれも他人の貢献が目に見えるような職業です。

一見すると「貢献」はキレイごとのように思えますが、幸福の観点では侮れません。

他者への親切で自尊心・親密度・自律性の3つが満たされるのです。

「他人の役に立った、他人と近くなった、誰かの為になり自分で自分の幸せを選択できた!」というような人が必要とする幸福がこれでもかと手に入るのです!

社会の役に立つことは脳科学的にも「頭の中でドーパミンが溢れ出す」ことが分かっております。

そのため、一部の学者などは、新設による幸福度アップの効果を「ヘルパーズ・ハイ」と呼んでいます。わざわざドラッグの力など借りずとも、私たちは社会への貢献で十分ハイになれる、というわけです。

介護職なら「サポートをして人々の生活に貢献している」という実感

心理カウンセラーなら「人々の悩みを精神面で救えた」という実感

厨房だけでなくお客さんの姿が見れる料理人なら「自分の料理で人を幸せにできた」という実感

アーティストなら「自分の歌で人を感動させられた」という実感

倉庫のピッキングでお客さんの顔は見れないけど「私の行動が誰かの喜びに繋がっているんだ」と思うことでやりがいを実感

などのような自分がやっている事で、他人や社会の役に立てているという実感を得られているかが幸福度の高い仕事か否かを左右するということです。

幸せな仕事とは、いかに他人の為に貢献するかというのが最も重要だと思わされます。

『 まとめ 』

◆間違った職業選択

1:好きを仕事にする

好きを仕事にしても面倒な業務は何かしらつくもの。仕事はやってく内に好きになるものと割り切ることも重要。

仕事に対して注いだリソース(時間・金・熱量など)がカギとなります。

2:給料の多さで選ぶ

給料の多さと幸せは直結しないもの。

いいパートナーと過ごす時間、健康でいること以上の財産はないことを覚えておこう。

4:仕事の楽さで選ぶ

仕事は多すぎても少なすぎてもマイナス要素がある。

適度なストレスがあった方が幸福度はあがることを覚えておこう。

◆幸福度のあがる仕事

1:自由「労働時間・ペースを決められる」

自由度の低い仕事はタバコ以上に害を及ぼすもの。

仕事の時間、量、ペースをどこまで任せてもらえるかも可能な限り聞いておこう。

5:多様 「日常の仕事でどこまで変化を感じられるか」

人は変化に慣れる生き物。

いつもと違う仕事もさせてもらえるか?も幸福度アップのためには必要です。

6:仲間 「自分に似た人はいるのか」

職場の人間関係はキャリアどころか健康や生活も左右されるもの。

わかる範囲で「この職場、自分に似た人がいるのかどうか?」もチェックしておこう。

7:貢献 「ヘルパーズ・ハイになれるか」

人は「誰かの役に立てた実感」があった時に幸せになれる生き物。

ドラッグの力を借りずとも「他人や社会に貢献できている実感が湧く」ことで人はいつだって幸福感に満たされるのです。

軽くおさらいした所で終わりにします。

他にも

・長時間通勤は肥満や離婚に繋がりやすい

・バイアス(思い込み)に気をつける

・就職、転職の失敗の7割が「視野狭窄」

・本人でも気づけない休日仕事のストレス

・「自由な働き方」に自由はない

・幸福な仕事を探すための3つの意思決定

・仕事の満足度を判断する方法

など適職探しに役立つアドバイス盛りだくさんな1冊です。

7項目のうち今回紹介しきれなかったポイントもございますし、紹介した項目も全体のほんの一部なので気になった方は是非手に取っていただくことをオススメします。

他にも読書感想の投稿をしておりますので気に入ってくださった方は是非マガジンから他の記事も見てくだされば私とっても喜びます。

今のところは週の後半を目安に投稿しておりますが、投稿時点の今だと忙しくなってきたため遅くなる場合もございます。

可能な限り更新していきますのでよろしくお願いいたします。

【余談】仕事の幸せって結局んところ人間関係なのかもしれない

ここはわたし個人的な感想を軽く書いてく場なのでご興味ある人のみ読んでいただければと思います。

この本むか〜し1度読んだことあったのですが、当時の私には読書が習慣付いてなかったので、あまり理解できずに終わった1冊でもありました。

わたしは現段階でも転職希望者の端くれですし、やらないにせよ知識は覚えといてナンボなタイプなので久しぶりに読ませていただきました。

読んだ中で1番響いた点が、「自由な働き方」が実は自由じゃなかったという箇所です。

軽く触れますと、人は不定期な決まりで働くと場合によっては幸福度が下がるらしいです。

わたしの今まで経験してきた仕事上で、サラリーマン絶望的に向いてないな〜と思うシーンに多々出会いました。

それもあり時間や人の制約に縛られない「フリーランス」という生き方に惹かれることも多かったです。

フリーランスへの憧れが1人歩きして、しがらみや人間関係から解放される。自由なスケジュール調整ができる!とウハウハだったのも少し前の私の理想でした。

が、本書を読んで思い出し、というより潜在意識的にも「これが収入や人間関係の解決に絶対ならんよね、少なからず不安定な時期体験するかもだし」という実感はあった気がします。

最近になって思ったこととしてお金の問題はあるにしろ「人との時間」が良好なら気持ち的に楽になれるな〜と思ったことですかね。

先程の「給料の多さで選ぶ」に直結するような話ですがお金も勿論大切にしろ「人と共有する時間」がなければたとえ1億円あったとしてもつまらない人生になると思うようになったんですよね。

まずお金使う時に「幸福」が生まれる感覚をいただけるので気持ちがいいんですよね。

特に「誰かの為につかうお金」は尚更払ってよかった〜ってなりますし。

なんの話?って声も聞こえたので仕事面の人間関係に移りますね汗

プライベートと同じく、仕事の人間関係も大事だと最近になって実感したんです。

少し攻めるというより、今までよりも話すタイミングを増やしてみることで少し職場へのイメージが変わってきた気がしたんです。

コミュニケーションあるか否かで空気感ってだいぶ変わるんだなぁ〜とここ最近で気づかされますよ。

まぁ"今のところ"は何とかなりつつの、ここから新たなキャリアアップを狙う時に、本書で得た適職の特徴をどこまで当てはめれるかがカギですね。

本書の内容をたまに思い出す程度でも将来のために重要な項目として胸に刻みたい。

そんな1冊でした。

ってまとまりないですが終わりにします。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?