印欧語族はどうしてヘンな分布をしているのか?

インドヨーロッパ語族、言語にある程度詳しい方ならこの単語を聞いたことがあるのではないだろうか。イギリスからバングラデシュに至るまで分布する世界最大の語族である。

昔から私はこれが不思議でたまらなかった。「どうしてインドとヨーロッパが飛び地状に同じで、間にある中東は違う言語を話しているのだろう?」と。

私はどうしても脳内でヨーロッパ⇔中東⇔インドという並びを考えてしまうので、インドヨーロッパ語族というと、真ん中の中東が飛ばされているような感覚に陥るのである。

そもそも語族って何?

皆さんはフランス語やドイツ語を勉強して「英語に似ている」と感じたことはないだろうか。これらの言語は発音を聞いたり実際に勉強してみると違う点はたくさんあるのだが、それでも文法や単語のスペルを見てみると、日本語よりも遥かに英語に近い特徴がある。

文法だったら単数形と複数形があったり、動詞が人称変化したりという点である。

単語だって似ている。例えば「3」を意味する単語は英語だとthree

だが、フランス語だとtroisであり、ドイツ語だとdreiである。少しずつ変化はしているものの、やはり子音の並びは似ている。

これらの類似点が発生するのはなぜか。それはヨーロッパの言語が数千年前に存在した一つの言語から派生して誕生したからである。民族移動で言語が広がるに連れて互いに交流が乏しくなり、方言が激しくなりすぎて別言語に変わったということだ。こうして同じ先祖を持つ言語群のことを「語族」という。

似ている言語=同じ語族ではない

注意が必要なのは言語が似ているからと言って同じ語族ということではない点だ。典型例が日本語と中国語である。日本語の語彙は中国語由来の漢語がたくさんある。そのため日本人は中国語が全くわからなくても漢字の並びを見るだけで意味がなんとなく分かったりする。この点で日本語と中国語は似た言語と言えそうである。

しかし、結論から言うとこれは語族とは全く関係のない話だ。日本語と中国語は同じ先祖から別れた言語ではない。あくまで日本語と中国語が別個に成立してから遣隋使やら遣唐使やらが日本語に語彙を持ち込んだのだ。このような後から付け加えられた類似性は言語接触と呼ばれ、語族とは厳密に区別される。

先程日本語と英語は全く違う言語であると述べたが、英語由来の単語はここ百年で日本語に大量に流れ込んでいる。しかしいくらカタカナ言葉が氾濫したといっても、共通先祖を持つという話とは全く関係がない。これらもまた言語接触なのである。

インドヨーロッパ語族の拡散

さて、冒頭の疑問に戻ろう。インドヨーロッパ語族はどうしてあんな分布をしているだろうという謎だ。調べてみるとYoutubeに面白い動画があったのでリンクを貼っておく

インドヨーロッパ語族は元々コーカサス山脈の北側にある南ロシアの平原、現在のボルゴグラード近辺に分布していた言語が由来のようだ。

彼らは数千年前に突如拡散を始めた。一説にはウマの家畜化で軍事的に強力になったからではないかと言われる。内陸ユーラシアの精強な蛮族が周辺地域に進出していくのはユーラシア大陸ではよくあることである。

彼らはロシア南部から東西にどんどん広がっていき、ヨーロッパと中央アジアを征服した。中央アジアに分布した民族の一部が南下しイラン高原に到達。そしてイラン高原からカイバル峠を超えてインド亜大陸にまで進出した。インドヨーロッパ語族のインド亜大陸征服はいわゆるアーリア人の侵入というやつである。

かくしてインドヨーロッパ語族はヨーロッパとインド亜大陸の北部、それに加えて中東の一部に拡散したのである。

ヨーロッパがインドヨーロッパ語族に席巻されたと言っても実際に言語が広まるのには時間がかかる。ローマ帝国の時代には先印欧系言語がまだまだ残っていたようである。例えば初期のローマの歴史に登場するエトルリア人は先印欧系言語を話していたらしいし、アキテーヌの由来になったアクイタニア人もやはり非印欧系言語を話していたらしい。未解読のクレタ島の線文字Aも先印欧系言語という説があるが、なにぶん未解読なので真偽は不明である。

現在まで残る当時の先印欧系言語はスペイン北部に残るバスク語のみである。あまりにも言語体系が違うのでヨーロッパ人にとってもバスク語はむちゃくちゃ難しいらしい。

インド亜大陸にはヨーロッパと違って先印欧系言語がたくさん残っている。まず南インドのタミル語やカンナダ語といった言語はドラヴィダ語族であり、インドヨーロッパ語族ではない。インドは広大で、北と南で民族は全く異なる。アーリア人が席巻した北インドのみがインドヨーロッパ語族の言語を話している状況だ。北インドにも険しい山岳地帯にブルシャスキー語など若干の先印欧系言語は残っているらしい。

アラブ世界はインドヨーロッパ語族が広まらなかった

インドヨーロッパ語族はイラン高原とアナトリア半島には広まったが、それ以外の中東地域、すなわちメソポタミア・エジプト・マグリブなどには広まらなかった。これらの地域は現在アフロアジア語族のアラビア語を話す、アラブ世界として知られている。

ヘレニズム時代にこの地域はアレクサンドロス大王の征服を受け、ギリシャ語が支配者言語となっていた。クレオパトラはアレクサンドロスの部下・プトレマイオスの子孫であり、ギリシャ語を話すギリシャ人であった。紀元前後にこの地域はローマ帝国の支配下に置かれるが、依然として公用語はギリシャ語であった。新約聖書がギリシャ語で書かれていたのは良い例である。

一方で現地の民衆にはギリシャ語は浸透せず、現地語を使い続けていたらしい。エジプト語やヘブライ語といった言語である。このような二重言語状態は日本人には馴染みがないが、世界史的には頻繁に見られる現象だ。例えば南インドの学生は英語で授業を受けるが、家に帰るとタミル語やカンナダ語で家族と会話するのである。日本だって昔は台湾や韓国の住民に日本語をゴリ押ししていた。

支配者の言語が民衆に浸透するには非常に時間がかかる。特に非支配民族がそれなりに数が多く、文明レベルが高い場合に顕著だ。ギリシャ語が十分に民衆に浸透する前に、この地域は中世初期にアラブ人の征服を受けることになる。宗教の力もあってアラビア語は千年かけてこの地域に浸透し、現在ではモロッコからイラクにかけての住民はアラビア語を話しているのである。

進撃のチュルク民族

西暦1000年もすぎる頃になると、中央アジアから中東方面にかけてチュルク系遊牧民が次から次へと流入してくることになる。彼らは元々モンゴル高原にいた遊牧民である。漢の劉邦も手こずった北方遊牧民・匈奴の正体ともいわれる。彼らはいつの間にか中央アジアを征服して現地にいたインドヨーロッパ語族を消滅させ、更に中東までやってきたのだ。

彼らが中世以降作った帝国の数はとんでもない数になる。突厥、セルジューク朝、ホラズム朝、デリースルタン朝、マムルーク朝、そしてオスマン帝国である。

チュルク系言語が定着したのはこの内アナトリアとイラン高原の一部である。なぜこの地域にのみチュルク系言語が定着したのかは調べてもよく分からない。だがアナトリアの住民はそれまでビザンツ帝国の下でギリシャ語を話していたのに、突如としてトルコ語を話すようになるのである。

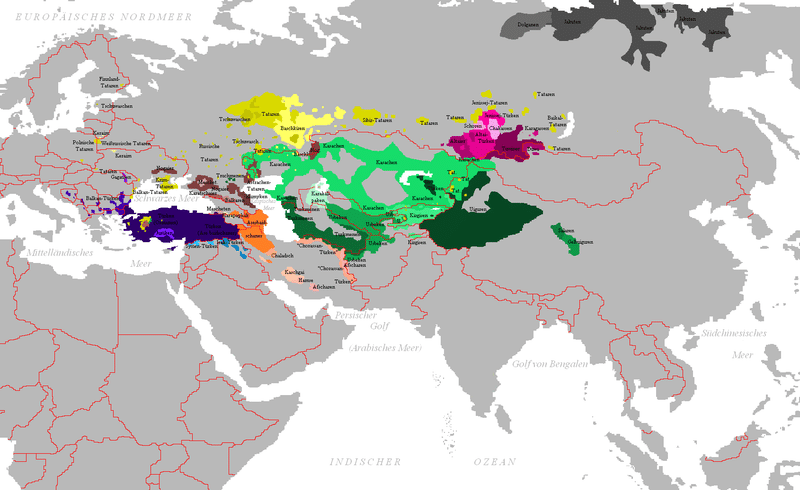

中央アジアからアナトリア半島にかけて印欧語族のテリトリーに貫入しているのがわかる

現在チュルク系言語は中央アジア・コーカサスからイラン高原の一部・アナトリアに分布している。これらの地域の言語は皆似通っている。

カザフスタンの旧首都・アルマトイはソ連時代の名をアルマアタと言った。アタとはチュルク系言語で父という意味である。トルコ建国の父・アタチュルクもまたトルコ人の父という意味を持つ。カザフスタンとトルコの言語の類似性がよく現れている。

他にもロシアにチュメニという都市があるが、これは頭曼単于の頭曼と由来が同じという説がある。チュルク系民族が内陸ユーラシアを股にかけて活躍していたことがわかるエピソードである。

チュルク系民族の快進撃はまだまだ止まらず、彼らはインド亜大陸にも侵入するようになった。ガズナ朝を皮切りにデリー・スルターン朝はチュルク系ばかりであり、インド亜大陸をほぼ統一したムガル帝国もチュルク系の色彩が濃い。

ただしチュルク系言語はインド亜大陸にも広まらなかった。そもそもチュルク系民族は途中でペルシャ語に染まっていたらしい。ムガル帝国の公用語はペルシャ語だったのだ。この地域に持ち込まれたペルシャ語で一番日本で有名なのは「国」を意味する「スタン」だろう。パキスタンの由来である。

なぜインドヨーロッパ語族はあんな分布をしているのか

さて、冒頭の疑問に戻ろう。なぜインドヨーロッパ語族はなぜインドとヨーロッパに飛び地のように分布しているのかという話だった。

簡潔にまとめよう。

南ロシアに分布していたインドヨーロッパ語族はコーカサス山脈の影響で南進せず、東西方面に広がった。一方はヨーロッパに到達し、一方はペルシャ高原からインドを征服した。

イラン方面とヨーロッパ方面から遠回りして中東方面にもペルシャ語・ギリシャ語の影響が及んだが、結局定着せずアラビア語が勝利した

中央アジアとアナトリアにチュルク系民族が後から貫入し、インドヨーロッパ語族の分布地が分断された。

この辺りが原因だろうか。

中東言語の中でもペルシャ語はインドヨーロッパ語族の言語である。そのためペルシャ語を話すイラン・アフガニスタン・タジキスタンの三カ国もまたインドヨーロッパ語族の仲間なのである。

あまり知られていないが、アフガニスタンの公用語のダリー語はペルシャ語の変種である。ペルシャ語で兄弟のことをバラダルという。英語のブラザーとよく似ている。イギリスとイランの距離を考えれば驚くべきことである。2021年にタリバンがカブールを陥落させた際にメディアに登場したバラダル副指導者という人物は、きっとこれが由来なのだろう。

言語の分布は面白い。なぜならそこには過去の世界史の出来事の痕跡が少しずつ残っているからである。政治や経済の情勢は刻一刻と変化するが、言語は人類の創造物の中では最も変化しにくいものの一つである、だから言語の分布を追いかけることで数千年の歴史が化石のように浮かび上がるのである。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?