韓国博物館#03.加耶の本質-剣と琴〜ロマン感じる古代小国群を堪能する~

歴史にロマンを感じますか。

私は昔から歴史にはあまり興味がありませんでした。

小学校で初めて歴史の教科書を手にしたときは、つるぴかに光り輝く表紙を見ながら、今までに踏み入れたことのないおもしろい世界が広がっていくのだと感じましたが、実際に授業が始まるとそんな期待に反し、教科としての歴史は意外にも平坦でつまらないものだと思いました。その後も、強いて言えば、エジプトのピラミッドに惹かれたりもしましたが、それは単純に「宇宙人が関わっているかもしれない!」という壮大な異世界を想像させる物語によるものでした。

それが大人になると、少しずつ変わっていきます。

西洋画などを鑑賞しながら当時の時代背景について学ぶ機会が増えると、文化や社会、人々の心理なども含めた、より包括的な視点から歴史を楽しむようになったのです。この点を考えると、数年前に世界中でベストセラーになったユヴァル・ノア・ハラリ氏の『サピエンス全史』は本当におもしろい書籍だったと思います。

そして、韓国国立中央博物館で開催されていた加耶(かや)の特別展を観に行きました。

古代、朝鮮半島南部に存在したと言われる小国群の加耶。

そう、珍しくも、私はこの加耶にロマンを感じたのです。

国立中央博物館特別展

韓国国立中央博物館に関しては、以前の記事をご覧ください。

博物館では常設展のほかにも様々なテーマの特別展が開催されています。常設展は無料で鑑賞できますが、特別展は有料の場合が多く、値段は展示内容によって異なります。写真撮影に関しては、注意書きがあれば別ですが、基本的に可能です。

現在開催中の特別展は公式ホームページにてご確認ください。

加耶本性 - 칼剣과 현絃

加耶の本質 - 剣と琴

Gaya Spirit - Iron and Tune

◆加耶(가야)とは

加耶(※)とは、3世紀から6世紀にかけて朝鮮半島の中南部、洛東江流域に発展した小国群です。

※「伽耶」「伽倻」「加羅」「加羅諸国」と呼ばれることもあります。特別展では「加耶」という名称を使用していたため、別途注意書きを載せている場合を除き、この記事でも加耶という表記で統一します。

加耶は小さな国々の連盟体で、高句麗、百済、新羅とともに古代の一つの軸をなしていた国です。ただ、それら三国に比べ、まとまった記録が少ないだけです。わずかな歴史の記録だけに頼っているため、加耶に関する記憶は数えるほどしかありません。

しかし、この30年あまりの間に、慶尚南道、全羅北道、そして慶尚北道の一帯において加耶の古墳群の発掘が続けられ、膨大な量の遺物が出土しました。加耶史を記録した史料が十分でなくても、考古学の発掘調査を通じて、新たに再解釈し、認識すべき加耶の物語が、だんだんと明るみに出ているのです。

…(中略)…

古代の加耶が位置していた地域は、非常に豊かな自然環境を誇ります。その上、製鉄技術まで持っていたのですから、加耶の人々の生活はとても潤っていたはずです。通常このように発展した社会は、戦争によって国家を拡大していく過程を経るものですが、加耶は、最後まで連盟体として残ります。技術もあり、自然環境にも恵まれ、最高の武器と鎧が揃っていたにも関わらず、どうして一つの勢力へ統合されなかったのか、謎はますます深まります。(当企画展のパンフレットより)

◆特別展開催にあたって

加耶のあり方は共存です。いくつもの加耶がともに交わって生きてきました。三国時代の3つの国は覇権を争って生きましたが、加耶は共存を追求しながら、耐え残りました。小さいながらも強くあったのは、互いに団結したからであり、鉄を扱う最先端技術を保持していたからです。加耶は鉄で剣と甲冑を作って強靱な軍を率い、加耶琴(※)では完璧なハーモニーを作り人々を魅了しました。剣と琴は加耶の本質です。私たちは加耶を散在した国々として記憶していますが、加耶はお互いの多様性と独自性を認めながら共存していました。ここでは、加耶が生まれてから失われるまでの記憶を再び蘇らせます。(博物館展示より)

この言葉から始まった特別展。

特に「加耶はお互いの多様性と独自性を認めながら共存していました」という箇所は、領土・覇権争いを繰り返しながら勝者によって作り上げられた歴史とは異なり、どこかワクワクさせるのものがあるのです。

※加耶琴(カヤグム)は現在の韓国を代表する伝統楽器です。加耶が起源で、奈良時代には日本にも伝わりました(民音音楽博物館)。

◆出土品から読み解く加耶の姿

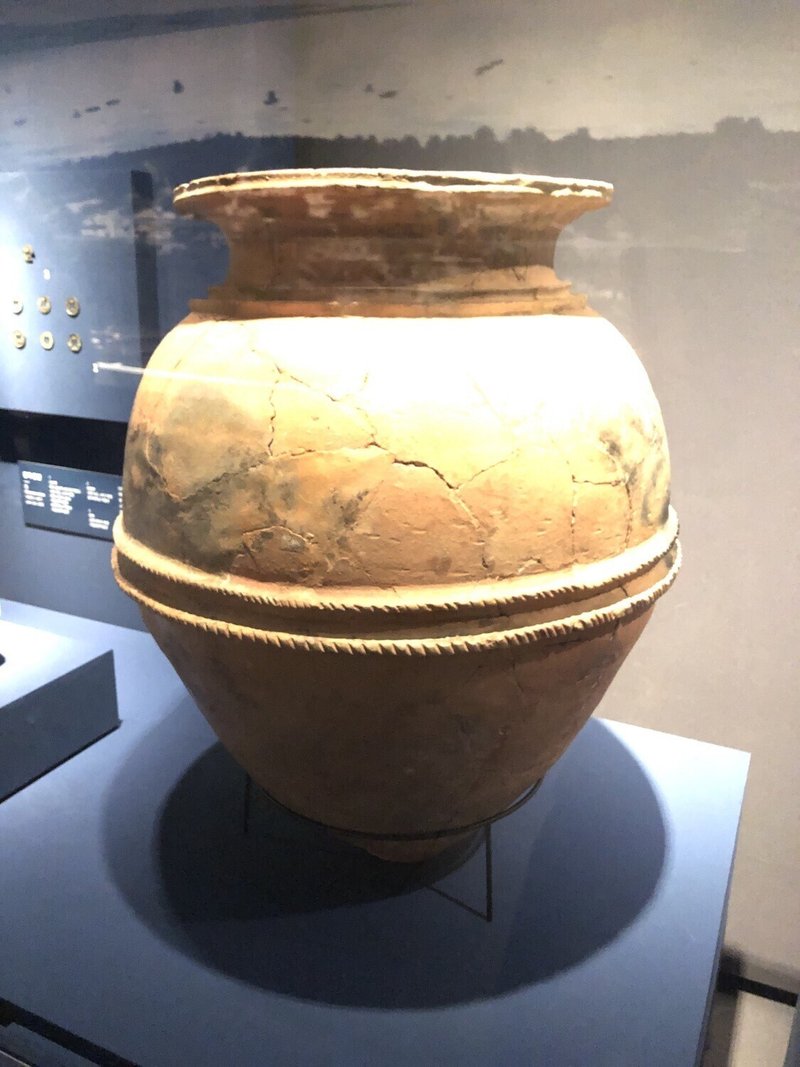

土器と人骨

出土した大量の土器です。

こちらは、南の人間の特徴をした人骨と北の人間の特徴をした人骨です。これらの出土により、ひとつの社会に様々な人種(という言い方で正しいのかは分かりませんが)の人たちが共に暮らしていたことが分かります。まさに、多様性と共存です。

金製品と金冠

加耶は金製品を作り出す高度な技術を保有していました。

この金冠は加羅国(※)が全盛期を迎えた頃に作られたとされています。日本から輸入した硬玉製の曲玉(경옥제 곡옥)と4枚の草葉の形をした装飾が特徴です。この金冠は加羅国が王を頂点とした身分社会だったことを表すとともに、何よりも、独自の政治的象徴を作ることができたほど強力な国力を保持していた証拠であると考えられています。

この金冠はその重要性から国宝第138号に登録されています。

※説明文には加耶ではなく「加羅国」と記されていたことから、ここでもそのまま加羅国と表記しました。

剣と甲冑

これらの発掘品は加耶が高度な製鉄技術と強力な軍事力を保持していたことを表しています。

ただ、甲冑の錆び具合のせいなのか、鎧が並ぶ部屋は気味が悪くて仕方ありませんでした。私は霊などは一切見たことがありませんが、霊感の強い人なら何か見えるのではないだろうかと思うほどでした。もともと日本にいるときから実物の鎧を見ると恐怖していたので、そもそもこういう争い関連の遺物は苦手なのかもしれません。

騎馬の甲冑

闘いの際は馬も甲冑を付けていました。

これほどの重装備に、さらには鎧を着て鉄の剣を持った人間を乗せていたと思うと、馬にとってはかなり過酷な時代だっただろうなと感じます。

金海大成洞29号墓

金海大成洞29号墓(木槨墓)の様子です。

木槨墓(もっかくぼ)とは古墳の内部構造のことで、棺または棺を納めた室の外側を覆い保護する木製箱形の墓をいいます。

古墳の様子がわかるように、墓の大きさはそのまま、副葬品も出土した際と同じ配置に展示されていました。実際見ると、かなりの大きさでした。

その他の展示物

◆◆◆

◆最後に・・・

加耶の小さな国々はそれぞれの自然発生的条件を尊重しながら、

520年余りもの間、ともに共存してきました。

加耶は強者による覇権で全体を統合することはせず、

言語と文化の基礎を共有しながらも、各国の独自性は否定しませんでした。

これこそ加耶が歴史の中に存在する方法でした。

加耶は調和を象徴する偉大な遺産である加耶琴を残しました。

加耶琴は新羅に伝えられましたが、新羅琴にはなりませんでした。

これは加耶のディアスポラ(Diaspora)です。

加耶は国家とは何か、平和とは何かということについて

多くの疑問を投げかけているのです。

加耶琴が新羅琴にはならず、現代でも加耶琴として残っているということが非常に感慨深く感じます。新羅なりの加耶に対する敬意でも表しているのでしょうか。

◆◆◆

個人的にとても満足度の高い特別展でした。

史料が少ないからこそ、出土品のひとつひとつに想像力を駆り立てられるのでしょうか。不思議と惹かれる、ロマンたっぷりの加耶の国々です。

ではでは😊

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?