【腰痛】これで軽減する方もいます。

理学療法士としても活動しているんですよ。私リハビリスです。

私が理学療法士として、

腰痛の患者に治療するときの見るところがあります。

その部分を見ることで改善する方も結構多いですので、参考にしていただき、あなたの腰痛改善に役立てていただければ幸いです。

他の理学療法士の方を見るとかなり勉強されていて私の知識なんか役に立つかなって思います。

しかし、治療してきて経験したことをあなたの腰痛予防に少しでも役に立つのであれば幸いです。

難しく書かないようにできるだけわかりやすく説明しますので、お付き合いくださいませ。

ではさっそく行きましょう。

腰部痛について

結論 まず、痛いからと言って、動かないのはよろしくないです。

痛みのあるなか、腰を動かすのではなく、

違う部分を動かすと腰の痛みが改善するかもしれません。

ただ、万人に効果を示すものではないのであしからず。

まずは腰痛の種類についておさらいします。

腰痛の種類

腰痛の痛みはさまざまで、特異性(脊柱管狭窄症、圧迫骨折、ヘルニアなど)腰痛と、非特異性腰痛(原因わからん腰痛)に分かれます。

海外では、ほとんどが非特異性で分けられてしまいすが、わが日本では特異性腰痛が大半です。

しかしながら、それでも、非特異性腰痛の方はたくさんおられます。また痛みの原因は十人十色です。

いつもこのときは治療するときに悩みますし、色々問診や、評価など、患者さんの生活習慣など聞きます。

痛みの原因追求する醍醐味みたいな感じです。(笑)

整形外科でも、ブロック注射や、痛み止め、シップなどを処方されるてなかなか改善されない方が多くいます。

私の整形外科ではリハビリもします。

しかしながら、リハビリでも期限などがあり、なかなか改善されなかったり、通うのが面倒になりリハビリを断念する方も少なくありません。

ただ、注射だけやシップだけで治ることもありますが、繰り返し、腰痛が起きてしまい

疼痛が慢性化していきます。

慢性化することで、身体を動かすことがさらに億劫になります。

そこであなたの身体チェックです。

腰が痛いから動かすのをやめる。

それもOKですが、

痛い腰を動かすのではなく、違う部分を動かすことで、腰痛を緩和できる部分があるのをしっていますか?

ではチェックしてみましょう。簡単にできます。

チェックすべき3点

足関節

足関節が硬いと自然に、足首を上げたり下げたりすることができなくなります。

そこで膝関節を曲げて足関節の動きを代償します。膝関節が曲がった状態になると

股関節も自然と曲がってしまい、前傾姿勢(猫背)になり、腰部への負担増につながります。

今一度、猫背で腰が痛いあなたは方は腰をそるのではなく、足関節、足裏の硬さを確認してください。

両足長座して、つま先を上げる動作をすると膝が浮く方は足関節が硬い証拠です。

足裏を緩めたり足関節を動かしてみましょう。

対処法として、

座って足裏にボールをコロコロ踏みながら土踏まずにあてるのを2、3分してみて。

足関節が動きやすくなるし、ふくらはぎの突っ張り長座での膝の浮きが減るはずです。

股関節

足関節の硬さから膝関節が曲がり、運動連鎖で股関節も曲がります。そして、股関節を軸に体幹が前傾姿勢(猫背)になります。

前傾姿勢が慢性化すると、股関節をねじる動きも疎外されます。

股関節を内にねじったり外に開いたりすることを、内旋、外旋といいます。

この動きをする際、坐骨神経が外旋筋の近くを通っており、股関節が、硬いことで神経を圧迫をしたりします。

また内旋はお尻の筋肉で動きますので、骨盤全体を覆っているお尻の筋肉(大殿筋、中殿筋)が硬いと腰部への無理なストレスがかかります。

股関節の動きを出すことで、腰椎にかかる無理な可動ストレスを軽減できますので股関節周囲の柔軟をチェックしましょう。

硬い方は腰への負担は大きくなりますので簡単な方法を一つ。

対処法

仰向けで、股関節を軸にブラブラと捻る運動を数分するだけで股関節の動きが出てくる方もいます。

寝ながらカエル足のように開脚を数分

仰向けでもカエル足を片方づつ数分

やってみて痛みマシになる方は股関節が原因かもしれません。

頸椎~胸椎(肩関節付近)

以前の投稿でもお話ししました。

腰が痛みで動かせない原因として多いのが、頸椎、胸椎の動き(肩甲帯)の動きです。

腰椎は、前後の動きには得意ですが、回転する動きは得意ではありません。

よく、腰が回らない、腰がうまくねじれないといいますが、それは、腰椎は捻じる構造をしていないためです。

腰をねじるためには・・・・先ほど述べた、股関節の内外旋の動きと、頸椎、胸椎の回旋の動きが大切です。

胸椎には肩甲骨もあります。

首を動かすのはとても危険な場合がある方は、胸椎、肩甲骨の運動を実施してください。

ここを動かすと腰への負担が減ります。

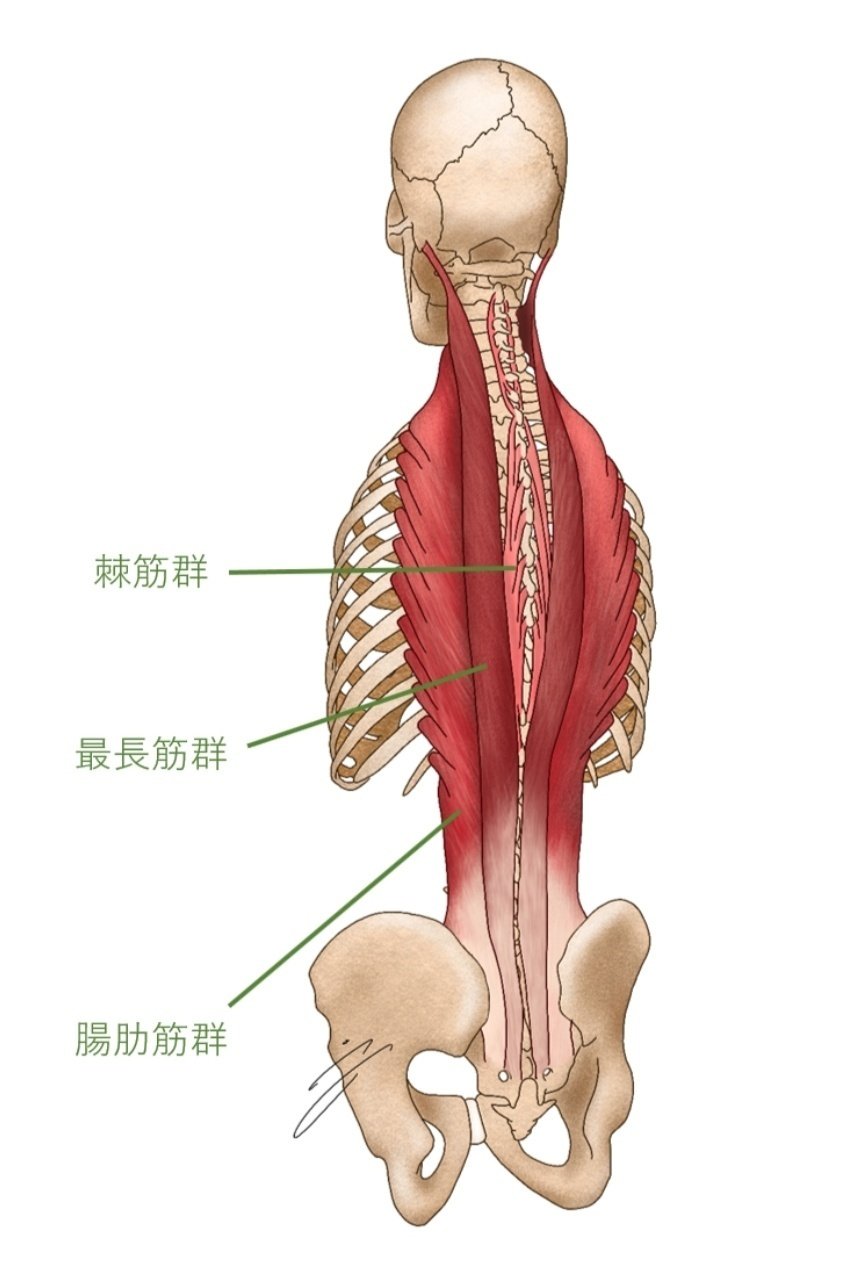

骨の構造もそうですが、背中の筋肉の構造にも関係しています。

下の図を見ていただければお分かりいただけます。

骨盤から首にかけて、脊柱起立筋が構造としてあります。

構造から考えて、脊柱起立筋がついている、頸部や胸椎などを動かすことで、おのずと脊柱起立筋なども稼働することができます。

腰痛をお持ちの方に多いのが肩回りが硬かったり、しています。

実際に肩こり、頸部痛、肩回りが硬い方は腰痛でリハビリに来られる方を多く見ます。

腰部も見ますが腰痛改善するためには、肩こり予防も必要です。

対処法として、

座って、腰を固定して捻るのを数分息とめないでやってみてください。

これを、やって軽減する方も結構多いです。

最後に

腰痛予防は万人にあてはまるわけではないですが、理学療法士は、腰痛に関して、全身の状態をみる。

あなたの生活習慣をみること、聞くことから、腰痛がなぜおこるのかを推測し、治療や、運動、指導などをしていきます。

今回のポイント、足関節、胸椎、頚椎、 股関節の硬さをチェックし、

柔軟をすること。動かしていくことで少しでもみなさまの腰痛予防になればと思います。

一度腰以外の部分を、チェックしてみてください。

※痛みが続いている方へ。我慢しないで医療機関へ!!

慢性的な痛みを決してほっとかないでください。

オペが必要な腰部痛として

腎臓がん

化膿脊椎炎

圧迫骨折などなど

背中の痛み(左肩甲骨の下)のいたみでは、大動脈解離などの死にも発展する痛みがあります。

実際に総合病院勤務時代に、患者さんが。最近背中の左が痛くなるんだよねーとふと言っていたので、ドクターに相談して精密検査すると

動脈解離だったことも。

違和感がある。

どうしても痛みが取れない場合は、整形外科や医療機関での検査をおすすめいたします。

あなたの健康を守るのはあなたじしんです。

そのためにも、今後も少しでおいい情報をお伝えできるように投稿しています。

長々と毎回ありがとうございました!

まだまだ未熟ですが、サポートいただければ、投稿記事のモチベーションUpにつながります。 また、皆様に有益な投稿続ける、好きな健康やカラダのことをお伝えできます!! 未熟な私です。皆様のお力もお借りできるととっても心強いです。 皆様の力を!!!おかしください!!