【富士山の見える?山】 三国山のブナ林

今回紹介する三国山の山頂からは富士山は見えませんが、三国山に至るハイキングコーズ上では富士山の堂々とした姿を見ることができます。

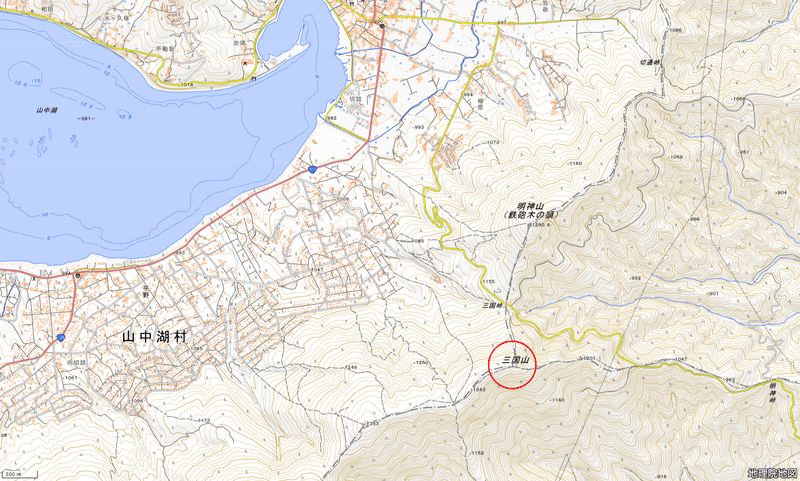

三国山(標高1328 m)は、山梨県、神奈川県、静岡県の三県にまたがる山です。

以前の記事で何度か紹介している明神山からは徒歩40分ほどで行けます。

山中湖の南東にある赤丸で囲った場所

前回の記事でも紹介しましたが、約300年前の宝永山(富士山の側火山)の噴火は三国山を含む明神山周辺の植生に一部影響を及ぼしています。

(詳しくはこちらの記事をご覧ください↓)

三国山にはブナの極相林があります。

極相とは

植生は、何らかの原因(自然災害または人為的な開発など)で破壊されても自ら復元する能力をもっており、植生が回復する過程を遷移という。遷移が進んで、最終的にそこの気候に最も適した植生に達すると安定して維持され、その植生を極相という。日本列島は十分な降水量に恵まれるため、極相は森林(極相林)となる。主に極相林で生育する樹木を極相種と呼ぶ。

三国山の中腹には、このような根曲がりの太いブナが数本みられます。

このような太いブナは樹齢300年以上あると言われています。

根曲がりのブナは、日本海側の積雪の多いブナ林でみられるものですが、三国山の根曲がりブナは、おそらく1707年の宝永山の噴火の影響で形づくられたと考えられます。

宝永山の噴火の際には、多くの砂礫が飛散し堆積しました。山麓のみならず、神奈川県にも及んで大きな災害がでたといわれています。

三国山にも砂礫が堆積し、多くの樹木は枯れたと思われますが、一部のブナは砂礫によって根元が曲げられながらも生存して、現在のような形に成長したのでしょう。

噴火の後に芽生えたと思われる比較的若いブナは、すべて真っすぐに伸びていることからも、そういえるでしょう。

このように三国山では、噴火の影響は植生全体を破壊するほどではなく、ブナ林は再生して、極相林が維持されていることが分かります。

(近隣の明神山についての他の記事はこちら↓)

富士山お中道を歩いて自然観察」の連載はこちら↓

「富士山お中道の生物図鑑」の連載はこちら↓

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?