【理科】理科が嫌いな私の勉強法

みなさん、こんにちは! LITのtaroです。今回は、理科が苦手だった私が点数を取れるようになった勉強法を紹介していこうと思います。

あんまり肩肘張らないで、リラックスして読んでくださいね!

リラックスできたら、始めましょうか。

理科が難しい理由として、2つあると私たちは考えています。

1つ目は、「分野が多いこと」です。つまり、ルールが違うということです。中学理科には、物理、化学、生物、地学の4種類が1つの科目として扱われています! イメージとして、日本語、英語、スペイン語、中国語を「言語」として学んでいるような感じです。

同じ立場なら爆発しちゃいますねw

ルールが異なるものを同時に学んでいるので、1つ苦手になると、理科が嫌いになってしまう!なんてこともよくあります。

2つ目は、「暗記要素と数学要素の2つをクリアしないと、高得点が取れないこと」です。理科、特に物理分野・化学分野のテストで点数が取れない原因として、多いのは計算ミスで、実は算数に課題があったケースが多いのです。

かくいう私も、計算ミスを頻発してよく怒られていましたw

ここからはいつものように、意識するポイントを解説していきます。

理科のテストで点数をとるために意識することは次に3つです。ぜひ参考にしてみてください!

1.計算ミスをしない

理科という科目は、起こる物事(かっこよく言うなら神羅万象)を、「算数、数学」を使いながら理解する学問です。

中学理科では、算数を、高校理科では、中学数学を、大学理科では、高校数学を活用します。

もしあなたが中学生なら、小学生の算数を使いこなせていますか?意外とこれに尽きるのです。私がやったことは、大きく2つです。

まず、計算を早く正確に解く訓練として、100マス計算です。毎日足し算、引き算、かけ算の計算練習をしました。そうすることで、点数が上がりました。(純粋な計算の正確さを鍛えます!)

次に、可能な限り筆算をしないことです。暗算ではなく計算を工夫します。

例えば、8.1×55みたいな計算を、どう工夫してでこなすかというと・・・・?

分配法則より

(8.0+0.1)×55 =440+5.5

=445.5

何をしたかというと、計算しやすい形に数を分解し、(上の例だと8.0+0.1)、後は足しただけです。

この例で何を言いたいかというと、いかに計算を「ラク」するかということです。

ここでいうラクは、単に計算を短く済ませるだけでなく、ミスをしないようにすることも含みます!(早く、簡単に、正確に!)

いわゆる、計算をラクにこなすテクニックを学ぶことが重要です!

(もちろん、他の計算を使う科目でも!)

もちろん、初めからできる人はいませんし、ある程度の練習が必要です。

うまいやり方がわからないときほど慎重に解いて、ラクできるところはラクしていきましょう!

そして暗算できるようになっていけば、それはもう何者にも代えられない強力な武器になります!

2.公式を理解する

どの科目にも言えることですが、公式を暗記するだけにとどまっていませんか?

余談ですが、私はもともとコレをやらずにいました、でも、コレをやり始めてからその物事に対する理解がかなり深まって、応用問題でもある程度こなせるようにはなりました!(まぁ難しいのは難しいんですけどね)

さて、例を示しましょうか!オームの法則、説明できますか?

オームの法則を示す式は

V=Ω×A

「オームの法則は、電圧は、電流に比例するという法則」です。こうすることで、理科の問題ではなく、数学の1次関数の問題に変わります。

つまり、比例定数がΩの比例の式となります。

逆に言えば、上式をAについて整理することで

A=Ω/V となり

これもまた数学の反比例の式となります。

似たような例でいえば、

(道のり)=(速さ)×(時間)でしょうか。

単なる『みはじ』(私のころはこれだったんですが、今は使うんですかね?)で覚えるのではなく、どういうことなのかを理解しましょう。

あとは、数字についている『単位』にも気を回せるととてもよいです。

(今後理科を得意にしたい人はなおさら!)

例えば、道のりの単位は[m](メートル)で、速さは[m/s](メートル毎秒)で、時間は[s](秒)です。

つまり、速さをv、道のりをd、時間をtという文字で表すと

d=v×t

これを単位で表すと

[m]=[m/s]×[s] となります。

つまり、道のりは、時間に比例するということが分かります。

何が言いたいかというと、普段何気なく扱っている公式をどういうものかを理解することで、式の形をド忘れしてもいざというとき思い出せるのです。

3.比を理解する

中学理科の計算問題で必要な知識は、3つです。「四則演算」、「公式」、そして、「比」です。正直これしか必要ないと思います。

比は、物事の間の関係を比較するのに使われる数学的な概念です。

例として、長さや重さ、時間などの量を比較することができます。

例えば、塩10グラムに対して水が40グラムあれば、塩と水の量の比は、

1:4になりますね!

理科では、比を活用するときは、物質の量や比率、化学反応のバランスなどの概念を理解するのに役立ちます。

例えば、化学反応のバランスを考える場合、化学式中の各元素の数を比較することで、反応物と生成物の量の関係を理解することができます。

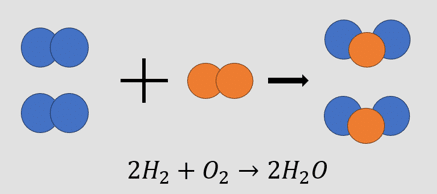

バランスの例を挙げると、水素と酸素が反応して水を生成する場合、水素分子 H2 が2つと、酸素分子 O2 が1つで水 H2O が2つ生成することを示す化学反応式があります。

これは次のように表されます。

2H₂+O₂→2H₂O

さらに図で表すと以下の通りです。

(青色が水素原子、オレンジ色が酸素原子です。)

この式のことを、化学反応式といいます。

この式では、水素分子 H2 が2つと酸素分子 O2 が1つで水 H2O が2つ生成されます。つまり、反応物と生成物の量の比率は 2:1:2 です。

図で見るとわかりやすいですね。

まとめ

いかがでしたでしょうか。今回は理科が嫌いな私の勉強法ということで『計算ミス』、『公式の理解』、『比の理解』という点に重点を置いてお話させていただきました。

みなさんもぜひ、この方法をもとに理科という科目を勉強してみてください!最後までお読みいただきありがとうございました!

お問い合わせ先

記事のご感想については、各記事のコメント欄にご記入ください。また団体に関するご質問やご相談については下記のメールアドレスからご連絡いただけると幸いです。

メールアドレスlightupyourtorch@gmail.com

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?