対話をするときに難しいなぁと思うこと~常に起こる不安やコントロール性~

「相手が使った言葉の意味や背景を自分で勝手に想像し、自分の言葉や世界観でそれを伝え返したいと思ってしまう。」というのが、常に自分の中で起こるなぁと感じます。

そしてこの先には、自分の世界観で相手をポジティブにしろ、ネガティブにしろ評価してしまったり、コントロールしたいと思ってしまう気持ちがあると思います。

そして、その背景には、自分の世界観で物事を見ることの安心感、逆に相手の世界観に合わせることの不安があると思います。不安の先には、相手をコントロールしたい気持ちが常に生まれてくると思います。

自分がよくやってしまうのが、人の話を聴いていると、よく出てくる言葉や文脈もあり、それが蓄積されてくると、一定のパターンを見出してしまい、初めてその人から聞いた言葉も、こういう意味で使っているに違いないと勝手に想像して、勝手に腑に落ちて安心している自分がいることです。

最近、対話に関連する本を読みなおして、印象に残ったフレーズがありました。

『第一声は他者の発言に合わせること(P20)』

『僕らは自分のメタファーを使わなくなり、相手との会話の中で用いられたメタファーだけに集中するようにした。(P146 )』

『僕らが強く望んできたのは、僕ら自身の経験やストーリーとはつねに距離を保つことだ。(p146)』

などです。

まずは、話し手の言葉をそのまま受けとめ、勝手に意味や背景を想像しないというのが、大事だと思いました。

そして、その言葉の意味や背景に関心を持ち、尋ねるということを意識したいと思います。

話し手の方の背景や、世界観をお聴きする中で8割くらいは話を進めていき、2割くらいは、聴いていて自分の中に起こった感覚や、印象、時にご提案など伝えられるといいなと思います。

本格的に、学校での相談も始まってきたので、身を引き締めたいと思います。

(あくまでも私の主観による仮の意見です。読み手の方になんらかの価値観を押し付けるものではありません。)

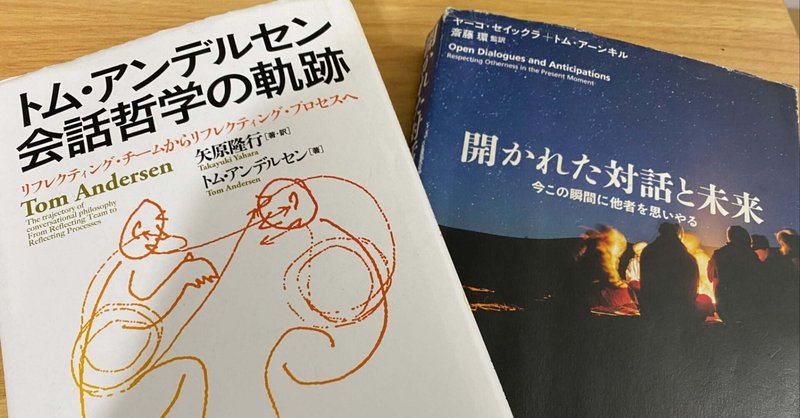

参考文献

「開かれた対話と未来」ヤーコ・セイックラ、トム・アーンキル(著)、斎藤環(監訳)、医学書院、2019年

「トム・アンデルセン 会話哲学の軌跡」トム・アンデルセン(著)、矢原隆行(著、訳)金剛出版、2022年

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?