例文提示とグロスのつけ方:理論編

言語学における例文提示においては、形態素分析に基づき、形態素ごとの訳と文法形態素に対する略号(これらを通常、グロスと言います)、形態素境界の記号といった例文注釈(glossing)をつけることになります。この例文注釈の問題は、さまざまな言語を扱う一般言語学では重要な問題です。

言語学でよく見かける例文注釈は以下のようなイメージです。これは日本語の「映画を見て帰った」という文に対して、英語で論文を書くことを念頭に、私が注釈をつけたものです。ACCは対格(accusative)、CVBは副動詞(converb)、SEQは(CVBの具体的な役割としての)連鎖用法(sequential)、PSTは過去(past)です。このコラムで核心となるテ形の略号については追って詳しく説明します。

以下では、例文注釈の細かいテクニックの話の前に、なぜ注釈をつける必要があるのか、注釈をつけるとはどういう営みなのか、どんなリスクがあって、どこに気を付けるべきなのか、という点について概説します。これを頭に入れた上で、より実践的なテクニック編に進んでください。

なぜ例文に注釈をつけるのか

個別言語の研究では、その対象読者がその言語のエキスパートであるという場合がほとんどですから、例文自体に訳をつけないことが普通です。あるいは、訳がついていたとしても、例文全体の訳(全文訳)にとどめる程度でしょう。例えば以下の日本語の古典語の研究論文は、例文に訳はついておらず、本文で補足的な全文訳が書かれている程度です。

『日本語の研究』18(3): 1-17

このように、個別言語の専門家に向けた論文では、いちいち形態素ごとのグロス付与などは不要であると考えられているのも納得できます。ドイツ語学、フランス語学など、いろんな「個別語学」においても事情は同じだと思います。

では、どんな場合に例文にグロスをつけるのか?それは、当該言語の専門とは限らない読者層を相手にする場合です。例えば、以下の(1)(2)のように、古典語の研究者が、一般言語学的なトピックを幅広く扱う英文の学術誌や書籍に論考を載せる場合、当然グロスづけが必要になるでしょう。なぜなら、対象読者は古典語はおろか、現代日本語についてさえ知識がないかもしれないからです。以下はFrelesvig, Horn and Yanagida (2018: 182)の抜粋で、この論文は「典型的ではない格標示の現象の歴史変化」に興味がある世界中の読者を対象にした論文集の中にある論文です。

さて、上記のように当該言語の専門家ではない読者が想定されていたとして、例文にいちいち注釈をつけなくても、全文訳さえあればいいのではないか、と思う人もいるかもしれません。例えば、日本語の「テ形」節に関する論文を英語で書いたとします。以下のように解説を本文でやりながら(1)のような例文の提示があれば、当該例についてある程度理解はできるはずです。

The following example illustrates how the -te form is used in Japanese. In (1), the -te form occurs in the first clause (in square brackets), where the predicate mite "watch" is the -te form, denoting the temporally sequential subevent "(I) watched the movie".

(1) [eigaomite]kaetta "[I watched the movie] and returned home."

The -te clause is followed by the main clause kaetta, which denotes the other subevent that temporally follows the subevent denoted by the -te clause.

しかし、解説を見ながら(1)を眺めても、日本語に詳しくない読者は依然としてさまざまな疑問を持ち続けるでしょう。例えば、この言語の語順は一体どうなっているのだろう?という素朴な疑問や、どの部分が英語の"I"に相当し、どの部分がmovieに相当するのだろうか?という疑問、さらには接"and"に当たるような接続詞はどこにあるのだろうか(言い換えれば、複文構造がどうなっているのか)?といった疑問です。

では、同じ例文にグロス付与した次の例を見てみましょう。

まず、(1)と違って語境界が示され、さらに形態素境界も示されています。形態素のグロスをもとに、movieに当たるものと、その格を表す後置詞も同定できます。これによって、一目でOV型の基本語順だろうなということもわかります。さらに、主語が明示されていないこともわかります(そしてこれをより明確に示すために、全文訳で(I)としています)。andに当たる接続詞はなく、むしろ動詞の語尾である-teがその機能を果たしていることもわかります(グロスはCVB:SEQ、後述する副動詞の連鎖用法)。このように、(1)に比べ、(2)は読みやすさが格段に上がっています。

上の例から明らかなように、グロス付与の目的は、当該言語の構造を知らない人向けに例文を読み解く補助を行う、これにつきます。例文は、必ずなんらかの主張や分析の妥当性をサポートするためのものであるはずです。その例文について、全文訳と形態素ごとの訳を突き合わせながら、当該言語の構造に関する知識が不十分であっても、負荷を最小限に抑えて理解してもらう必要があります。ここで、グロスのつけ方によって例文自体が解釈しにくい(構造と意味の対応がわかりにくい)と、肝心の主張まで到達してもらえません。日本語の構造に詳しくない人間が(1)のような例文をたくさん提示され読ながら、-teについての詳細な議論についていけるでしょうか?

逆に、議論の本体(主張や分析)に集中してもらうためにグロスをつけるのであって、個々の例文それ自体を鑑賞・吟味させるためにグロスをつけるのではないということもまた、忘れないようにしてください。ここを押さえておかないと、例文にグロスをつけるという行為そのものに異常に神経質になってしまい、不要な悩みを抱えることになります*。

*記述文法書を書く場合や談話資料を編纂している場合、グロス付与自体が目的化せざるを得なくなります。記述文法で用いた分析(形態素境界の入れ方、異形態の導き方、語境界の入れ方、文法形態素の用語、etc.)が、机上の空論ではなく実際の言語データに適用できるということを証明するために、談話資料を添付して、その談話データのすべての例文に一貫したグロスをつけるということが求められます。このような場合、グロス付与は目的となります。逆に、すべての例文に一貫したグロスをつけるというチャレンジを繰り返しているうちに、記述や分析自体が改善し、進展するという経験もします。グロス付与に詳しくなり、一貫性を持たせる最良のトレーニングは、実は当該言語の記述文法を書いてみる、ということでもあるのです。逆に、そのようなトレーニングが足りていないから、グロス付与に一貫性がなく困ってしまっている可能性があります。そこで議論すべきは「グロス付与をどうしたらいいか」という小手先の問題ではなく、言語記述の経験が足りているか、という本質的な問題です。

どのようにグロスをつけるのか

個別主義的な方針

さて、なぜグロスづけが必要かというWHYの問題を踏まえ、次に問題になるのは、どのようにグロスづけを行うかというHOWの問題です。本来、それぞれの言語の事情(例えばその言語に生じる独特な文法形態素のラインナップや分析の可能性)は異なるので、それぞれの言語の専門家が、その時々に合わせて、「オーダーメイドの」グロスづけを行うのが、執筆者からすると最もやりやすいでしょう。これを、個別主義的な方針(あるいは構造主義的な方針と言っても良い)、と呼んでおきましょう。例えば、日本語学者が、「映画を見て帰った」という例文について、分かち書きの慣習がない日本語表記そのままに、以下のような提示を行ったとします。

まず、見た目の読みにくさが一目瞭然です。例えば、日本語の構造を知らない人に向けて発信しているにも関わらず、この例文を読み解くには日本語の構造に関する知識を必要としています。例えば、ヲ格が後置詞であること(よってeiga-oで1つの区切りと考えること)がわかっていなければ、上の例文の-o-がどれと構成素を成しているかわからないでしょう。

さらに、上記は日本語の構造について言語学的に正しくない印象を読者に与えてしまいます。すなわち、(2)全体で1語なのだろうという誤った印象です。これは、西洋語をベースに発達した言語学の例文提示法において、その正書法と同様に単語ごとの分かち書きが前提となっていることに起因します。その慣習に従う必要はないのかもしれませんが、しかし日本語に語境界が設定できないという主張もまたできません。少なくともアクセントの単位などを根拠に、以下のような区切れ目を「語境界」として引く言語学的な意味があります(境界をスペース表示するかどうかは別問題です)。

上記は例文の境界表示の問題でした。さらに別の「独自の方針」が問題を生むこともあります。標準日本語の「テ形」にグロスをつけようと考えた時、言語個別性にこだわるあまり(あるいは後述する準動詞の比較可能性に対して無知であることから)、単純に-te formと呼んで、そのようにグロスをつけたとします。以下のTEというグロスです。

しかし、このように、個別主義的な方針に典型的な「当該言語の形式をグロス名称に盛り込む」やり方だと、それがどんな機能を持つのか、読者に全く想像ができません。このように、個別主義的な方針は、グロス付与の本来の目的、すなわち当該専門家を前提とせず、むしろそうではない読者に向けた「橋渡し」であるという目的に鑑みて、その目的を放棄したものであるということがわかります。

普遍主義的な方針

ここで、個別主義の真逆の方向に振り切った方針を考えてみます。それは、どんな言語のどんな形態素にも適用可能なグロスのリストを定めるという方針です。これを(多分に皮肉を込めて)普遍主義的な方針と呼びましょう。これがあったら当然、執筆者も読者も大変助かります。どんな言語のどんな文法形態素であれ、一定のグロス略号リスト(文法形態素の用語リスト)から選んでグロスが付与されるのだから、執筆者はそのリストを見ながらグロスをつけ、読者はそのリストを見ながら「翻訳」して理解できるからです。

しかし、そんなリストは一体どこにあるのでしょうか?おそらくそれは、現代言語学で「なんとなく」前提とされている西洋言語学の用語リストということになるでしょう。つまり、ラテン文法に由来・代表される用語群です。これらは英語のローカル言語学にも引き継がれ、多くの場合それを経由して、日本語を対象にグロスをつける際の用語選択にも影響します。例えば、テ形は、英語で書かれた論文ではしばしばGER (gerund)とグロスを割り当てられます*。

*例えば、英語で書かれた日本語に関する代表的な「古典」の1つであるBloch (1946)やMartin (1975)では、テ形にgerundという用語を当てています。そして、おそらくこのことが、英語で書かれたさまざまな日本語文法の著作、論文において、テ形 = gerund(GER)として定着した一因だと思います。最近だとThe Languages of Japan and Korea (Tranter ed. 2012)やCambridge Handbook of Japanese Linguistics (Hasegawa, ed. 2018)などにおいてgerundというグロスが見られます。

Bloch, Bernard (1946) Studies in Colloquial Japanese: Ⅰnflection. Journal of the American Oriental Society 66.

Martin, Samuel E. (1975) A Reference Grammar of Japanese. Charles E. Tuttle Company.

Tranter, Nichols. ed. (2012) The Languages of Japan and Korea. Routledge.

Hasegawa, Yoko. ed. (2018) Cambridge Handbook of Japanese Linguistics. CUP.

gerund(動名詞)について、ラテン語を勉強したことがあれば、ゲルンディウム(動名詞)に当たる用語だというと「あれか!」と思うはずです。gerundは、これを発端して、西洋諸言語の個別言語学でさまざまなに「色がついて」使われてきた用語で、英語でも名詞になる-ing形をgerundと言ったりしますね(これを動名詞と呼ぶのはかなりしっくりきます)。しかしなぜ、テ形に「動名詞」なんていうグロスが割り当てられるのか、ギョッとする人も多いはずです。その理由を、以下で述べていきます。

こうした「しっくりこない」グロスの付与は、元を辿れば大体このような普遍主義の徹底の結果です。以下では、代表的な例を1つだけケーススタディーしながら、普遍主義的な方針による用語選択とグロスの選定には重大な問題が生じうることを見ていきます。

テ形の用語・略号の選択をめぐって

上記のテ形の問題に立ち返って考えてみます。これを普遍主義的な方針で扱う際、準動詞という概念がキーポイントになります。準動詞とは、分詞(participle)や動名詞(gerund)、不定詞(infinitive)、絶対形(absolutive)といった、西洋古典語学あるいは個別言語学でよく耳にする動詞屈折のさまざまな語形をまとめて言うときの用語だとしましょう。動詞屈折(語形変化を習う際、動詞語形の1つとして習うもの)の一角をなしながらも、動詞らしい動詞(主節の述語になり、テンス・アスペクト・モダリティ・人称・数をフルに標示する動詞)、すなわち定動詞に対して、動詞らしさを色々な程度失っているものが準動詞です。

テ形も、まずは準動詞として捉えることができそうだな、というところが議論の出発点です。テ形は、ル形やタ形などと体系をなし、日本語の動詞形態論において屈折の一種であると言えますが、定動詞であるル形やタ形と違って独自のテンスを持たず、ムード(直説法や命令法など)も標示しないからです(議論が捩れるので、「テ形の命令用法」はここでは除外)。

準動詞の2タイプ

面白いことに、どんな言語であれ、準動詞の「動詞らしさ」の欠如の向かう先は、単に「動詞じゃなくなること」ではありません。まず、西洋言語学の概念・用語に絶大な影響を与えるラテン語、古典ギリシャ語などに関して、準動詞形成は主に、形容詞的な動詞の形成(分詞)と名詞的な動詞の形成(動名詞)に向かいます。定動詞から動詞らしさを減じて生じる準動詞が、形容詞的な動詞(分詞)を作る方向と、名詞的な動詞(動名詞)を作る方向に分かれる、と言うのは、その種の言語の重要な類型的特徴だと考えられます(図1のタイプ1)。なお、タイプ1で、副詞用法は動名詞・分詞が二次的にもつ特徴です(次節で後述)。

図1のタイプ2は日琉諸語の場合です。琉球語の多くの方言のように、形容詞的・名詞的な動詞(連体形)を作る方向が用意されている場合もありますが、この形式は安定しない(消失する)傾向にあります*。名詞的・形容詞的な動詞形よりも、むしろ定動詞のまま、それと形式名詞の組み合わせに頼りがちです。標準語であれば、準動詞は副詞的な動詞(テ形やバ形、タラ形、ナガラ形などを全て一括して便宜的に「連用形」とする)を作る方向に「全振り」しています。このように、準動詞形成といえばまず何よりも副詞的な用法を持つことが中心、というのがタイプ2の重要な類型特徴です。

*なお、タイプ2の言語に対して、仮に「分詞」という用語を用いる必要があるとしたら、それは連体形に対して用いるべきでしょう。また、ここで連用形と一括している、学校文法では助詞をとった形に対して、純然たる連用形(「本を読み、知識を得た」における「読み」など)は、別途、「読みが甘い」など、名詞的な性質も持ちますが、準動詞(すなわち屈折としての動詞形式)かどうかが微妙で、ここでは議論の対象から一旦外します。

準動詞の副詞的用法:タイプ1

タイプ1の言語(つまり西洋諸言語)の準動詞形成では、副詞的な動詞の形成は動名詞や分詞の二次的な用法あるいは歴史的に後の発達としてよく見られます。以下のラテン語の例を見てください。ex oculis oriens「目から生まれて」はラテン語学で述語用法(predicative)と呼ばれ、副詞的用法になっているのがわかります。ここに、「準動詞で副詞的」というテ形との類似が見られるのがわかります(実際、その和訳がテ形を使って訳せます)。しかし、分詞は本来形容詞的な動詞を作る形で、その証拠に、「修飾する」名詞(ここでは主文の主語Amor)に性・数で一致しています。

(5) ラテン語「愛は目から生まれて、胸に落ちる」

Amor ex oculis ori-ens

愛.NOM ABL 目.M.PL.ABL 昇る-PTCP.3SG.M

in pectus cad-it.

ILL 胸.N.SG.ACC 落ちる-3SG.PRS

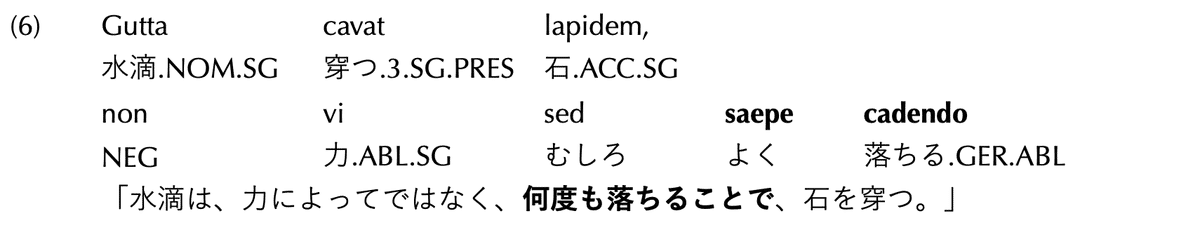

動名詞は、その名の通り、動詞の名詞形で、格変化します(主格と対格以外)。属格形や与格形なら、まさに名詞のように、項としての位置に収まる感じですが、例えば奪格「〜することで(〜することにおいて、〜することから、etc.)」になってくると、副詞句的に働くことになって、それが副詞用法の発端になります。(6)に見るように、ラテン語の奪格動名詞の例は、手段や理由や付帯状況を表す連用形(テ形を含む)でうまく訳せることが多いです。

のちに、動名詞から名詞用法が消え、副詞用法を前面に出した動詞形式として安定していく言語も出てきますが、名前は「動名詞」(gerund)を引き継ぐことになります。こうして、動名詞という用語に、副詞用法という「色」がついていったわけです。こうなってくると、「準動詞で副詞用法」というテ形との類似点が際立ってきますね。英語で日本語の文法を論じる研究者の間で、テ形に「動名詞」というグロスがふられがちな理由が、なんとなくわかってきたでしょうか。

準動詞の副詞的用法:タイプ2

さて、テ形の問題に話を戻しましょう。テ形も準動詞であり、また分詞や動名詞に見られる(しかし共時的・通時的に二次的な)副詞用法もまたテ形に見られます。

(7) 座布団を敷いて座っている。(付帯・同時状況)

(8) 水滴は、力によってではなく何度も落ちて、石を穿つ。(手段・原因)

(7)(8)の例にあるように、副詞用法というのは、主節の述語に対する修飾(副詞句相当)なので、ラテン語で見た動名詞の副詞用法と同様、大抵の場合、主節に埋め込まれた副詞句と同様、そんなに何度も生じることはなく、大体1つ付随して生じます(もちろん、いくつも連なる例も皆無ではない)。(5)で見た分詞の副詞用法も同じです。形容詞的用法をもとにするなら、かかっていく名詞は1つのはずなので、それに付随する分詞もたいていは1つ(あっても少数)なわけです。

これに対し、テ形は、これまで「副詞的」としてみてきたような、主節の副詞句要素として埋め込まれて、せいぜい1つ生じるような用法とは似ても似つかない用法を持っています。それは、ここで「連鎖的用法」(chaining, narrative)と呼ぶものです。そして、これこそがテ形の本質であって、かつタイプ1の動名詞や分詞の副詞用法に滅多にない特徴です。

(9) 映画を見て、買い物して、友達と会って、一緒に夕飯を食べて、家に帰って、風呂に入って、ちょっと勉強して、その後寝た。(連鎖的用法)

連鎖的用法は、名詞節や形容詞節、そして副詞節のように、主節の構成素となって埋め込まれる節(従位節)と違って、主節と対等な等位節のごとく振る舞っています*。これら連鎖節が、相互に埋め込み関係にない等位連鎖節(coordinate dependent clauses)を形成し、幾重にも重ねていく節連鎖(clause-chaining)の談話構造が可能となり、それが日本語の複文構造の1つの重要な特徴になっています。

*継起的な用法「AしてB」は例えばラテン語の動名詞には(私が語学として知る限り)見られず、むしろ分詞(例えば(5)「愛は目から生まれて、胸に落ちる」)の用法です。しかし、いずれにせよ、日本語のテ形のように等位接続的に幾重にも連なり、むしろ定動詞の出現が抑制されるような用法(すなわち連鎖的用法)は、タイプ1の言語には滅多にないことです。

連鎖的用法を持つ動詞を豊富に有する言語(例えばトランス・ニューギニア系の言語)の記述の伝統においては、このような節に対してcoordinate dependent(等位的従属)と呼ぶ場合があり(Foley and Olson 1985)、より理論的な用語としてcosubordinateという言い方もあります(Foley and Van Valin 1984)。いずれの場合でも、いわゆる副詞節のような埋め込み従属節(subordinate)と区別されています。

Foley, W. & Olson, M. 1985. Clausehood and verb serialization. In Grammar Inside and Outside the Clause, J. Nichols & A.C. Woodbury (Eds), 17–60. Cambridge: CUP.

Foley, W. & Van Valin Jr., R.D. 1984. Functional Syntax and Universal Grammar. Cambridge: CUP.

普遍主義的な方針の限界と弊害

ここまでの議論をまとめます。動名詞(gerund)という用語は、その用語法の語源を辿れば、名詞的な動詞形式を指すものと考えられるわけですが(そして実際、今でも英語の-ing形などに使われます)、ラテン語の動名詞の副詞用法を受け継いで、名詞的用法を差し置いて副詞用法を前面に出していったロマンス諸語では、動名詞という用語に副詞修飾という「色」がついて、副詞的な準動詞の代表のように考えられるようになってきました。

分詞(participle)もまた、その本来の機能である形容詞的用法のほかに副詞的用法も持つことから(上のラテン語の例(5)参照)、この用語を利用して、別言語における動詞の副詞用法を指す際に、conjunctive participle(連用的分詞)と言う可能性もありえます。

準動詞であり、かつ副詞用法を持つという2つの共有特徴から、テ形に動名詞とか(あるいは連用的分詞と)名付け、そのようにグロスをふる普遍主義的な方針は、少なくとも日本語のことをよく知らない西洋の言語学者にとっては、ある意味で「聞き馴染みがあってわかりやすい」でしょう。

しかし、当然のことながら、この普遍主義的な方針を進めようとすると、すぐに個別言語の特殊性という問題にぶつかります。特に、連鎖用法という本質的特徴が覆い隠されてしまい、まるで(副詞句として埋め込まれるタイプの)副詞用法が主なものだ、という誤解が生じます(表1)。

それどころか、動名詞という本来の用語法から思い起こされる名詞的性質(格変化)や、分詞という本来の用語法から思い起こされる形容詞的性質(名詞修飾、名詞との一致)という、テ形にとってその本質と無縁で迷惑な「おまけ」までついてきてしまいます。こうして、安易に普遍主義に振り切った用語法に頼り続けると、グロスの真の目的である「読者に、当該言語の例文の構造を理解する手助けをすること」から反することにつながります。もちろん、どんな用語を選択しようとも、(その選択に至った)ある共有特徴があって、一方でオーバーラップしない特徴がある、というのは避けられません。しかし、それでも「最悪な選択を避ける」ことは考えたいところです。

表1. 準動詞のこれまでの用語とテ形の対比

グロスをつけるという行為は、同じ現象や構文を扱う他の研究者への波及効果もあり、ある種の慣習を作ることでもあるので、例えばテ形に対して、普遍主義に振り切った用語法を踏襲したままグロス付与を繰り返していたら、日本語の構造や特質が西洋言語学の用語法によって歪められていく過程に加担することにもなります。

それに加えて、西洋言語学のローカルな用語を「汚染」することにも注意する必要があるでしょう。動名詞・分詞という用語に対して妙な色がついてしまうと、本来の意味で分詞という用語を使っている研究に迷惑です。例えば、日本語のテ形の特徴を踏まえて、「連鎖的動名詞」や「連用的分詞」などと呼び始めると、西洋言語の個別語学におけるそれらの本質的特徴が見えなくなっていきます。

中道的な方針

そこで、普遍主義的な方針の行き過ぎに歯止めをかける必要が出てきます。例えば、日本語のテ形を動名詞と呼ぶのはやめて、もっと適切な、そして日本語のことをよく知らない読者にもうまく伝わるような用語がないかを探ることになります。具体的には、日本語のテ形と似たような特徴を持つ形式が、世界中のいろいろな言語記述の現場でどう呼ばれてきたか、そして、あわよくばその中で一般言語学の世界で通貨価値を獲得しつつある用語がないかを探る必要が出てきます。

この中道的な方針を探る上では、一般言語学の深い知識と、通言語的な幅広い見識が要求されるのはいうまでもないでしょう。多様な語族の、多様な類型的タイプの言語に関心を持ち、それらの記述文法や理論的問題について興味を持っていることが、中道的方針でグロスをつける「巧さ」を決定づけるのです。

方針1: 新規用語を創出する

まず、よく行われる方法は、当該の形式の特徴を伝える、透明性の高い用語を自分で作り出してしまう方法です。その際、これまで使われてきた一般性の高い既存の文法用語をうまく使います(そうでなければ、それは個別主義的な方針の延長線にあることになるでしょう)。

例えば、テ形に対して、接続詞的な機能(連鎖的用法と副詞的用法)を持ちつつも、それがあくまで動詞屈折の1つであるという点を表現するために、conjunctive verb formと呼んでみます。conjunctiveというのが接続詞的な点を指し、verb formというのが動詞屈折であることを明示しています。同様の呼び方は日本語の代表的な概説書であるShibatani (1990)も採用しています(略号はCONJ)。

Shibatani, Masayoshi (1990) The Languages of Japan. CUP.

私個人の見解では、グロスの問題を解決する上ではこの程度の対応で十分だと思いますが、これにもまだ若干の問題はあります。まず、conjunctiveすなわち「接続」あるいは「連用接続」という用語は、動詞形式そのものに対してだけでなく、動詞にくっつく接続助詞に対しても使われうるからです。以下の順接の=nodeはその一例です。

これを踏まえると、例えば以下の例文を見た読者は、miteという動詞形式に対して、(10)と何が違うのか、言い換えれば、通常の動詞(テンスを持つような動詞)に接続助詞が後続したようなものなのだろうか、と考えるでしょう。(10)と(11)を注意深く比べて、(11)のmiteでテンスが欠けている点を見て初めて、「ああ、これは(10)と違って動詞屈折の1つなんだな」とわかることになります。

解決策として、準動詞であること(つまり定動詞から見た動詞らしさの欠如があること)を明示するために、non-finite conjunctive verb form (NFCJ)というふうにすると、上記の問題は多少は改善すると思います。

もう1つの問題は、「より良い用語がすでにある」という問題です。自分で新規の用語を作る前に、非西洋古典言語学由来で(つまり多くは少数言語の記述研究の現場から生じ)、ある程度の知名度ですでに流通している用語がないかに、最大限注意する必要がある、ということです。

方針2: 類型的に似た言語の既存用語

準動詞のタイプわけ(図2;図1の再掲)でタイプ2に相当する言語において、テ形といくつもの点で類似した動詞形式を有する言語はたくさんあります。特にOVタイプの言語に典型的で、しかも地理的にユーラシア地域に広がる言語に特に目立って分布する、副動詞と(当地のローカル言語学で呼ばれてきた)形式です。

副動詞(converb; CVB):副詞用法や連鎖用法を持つ準動詞の一般的な呼び名。形容詞用法や名詞用法はその中核にない。要を得た議論は以下の書籍を参照。図2で連用形に相当する用語(連体形に相当する用語として形動詞や分詞と呼ぶ慣習がある)。

Haspelmath, Martin and König, Ekkehard, eds. (1995) Converbs in Cross-Linguistic Perspective. Structure and Meaning of Adverbial Verb Forms — Adverbial Participles, Gerunds.

表2に示すように、典型的な副動詞はやはり屈折の一種(語形変化の1つ)で、主節終止のいわゆる定動詞(定形)に対する準動詞(非定形)というコントラストにおいて位置付けられるものです。たいてい、準動詞はさらに形容詞節を作る形動詞と、副詞節を作る副動詞に分かれる、という体系を持っています。西洋言語学の準動詞においては、動名詞であれ分詞であれ、ダイレクトに副詞用法を前面に出し、かつ連鎖的用法をもカバーすることはできませんでした。しかしそれは類型タイプが異なるから仕方のないことであり、無理にこの類型タイプの用語を借りるのは得策ではなかったと言うことです。

表2. 準動詞のこれまでの用語とテ形の対比(その2)

動名詞(gerund)という普遍主義に振り切った用語に比べれば確かに知名度は低いけれども、ここ30年ほどの言語類型論(特に上記のHaspelmath 1995以降)に照らして、テ形に対して副動詞という用語を用いるメリットは十分あります。よって、日本語のテ形に関しては分詞という言い方をやめ、その用法に応じて、(12)のような場合は付帯副動詞として、(13)のような場合は継起副動詞としてグロスをふることにします。

(12) 座布団を敷いて座っている。(副詞的用法)

(13) 映画を見て、買い物して、友達と会って、一緒に夕飯を食べて、家に帰って、風呂に入って、ちょっと勉強して、その後寝た。(連鎖的用法)

「映画を見て帰った」は連鎖的用法の例なので、以下のようにしましょう*。

*副動詞を持つ言語の中には、付帯状況を示す用法と連鎖的な用法を併せ持つ、日本語のテ形のような副動詞を有する言語もあります。Nedjalkov (1995)はこれをcontextual converb(文脈依存副動詞)と呼んでいます。グロスを作るならCVB:CTXあたりでしょうか。しかし、この用語は個々の副動詞に対するラベルというより、一部の副動詞が持つ「特徴」です(例えば、日本語の-nagaraは常に同時の意味を持つから非文脈依存的だが、-teは文脈依存的であるというふうに)。よって、私は(14)における-teの形態素の意味(継起的な用法)に対してCVB:CTXを用いるのは避けたほうがいいと思っています。しかしこれも執筆者の記述の仕方の問題です。日本語のテ形に対して文脈依存副動詞という「名前」を与えてしまった上で、(14)のような場合であれ(11)(12)のような場合であれ、一貫してCVB:CTXと振るやり方もありえます。

まとめ

中道的な方針を進めていくには、普遍主義的な視点と個別主義的な視点のバランスが必要だということがわかってきました。個別主義を推し進めるだけだと、むやみに文法用語とそのグロスが乱立し、そもそもグロス付与の真の目的(当該言語の構造を知らない読者が例文を理解する橋渡し)に寄与しません。逆に普遍主義を推し進めるだけでは、どの言語も西洋言語学用語によって真の姿が捻じ曲げられ、これもまたグロス付与の真の目的を果たせません。

中道的な方針を進めるためにまず必要なことは、あなたが扱っている言語の問題の形態素(や構造)が、一体どのような点で特殊なのかを見極めることです。その特殊性を差し引いても、やはりこれまでの西洋言語学の用語を用いた方が便利で、その姿を捻じ曲げるリスクが低いなら、その用語を拝借すればいいでしょう。特殊な点は本文で述べればいいのです。

逆に、当該の現象(形態素や構造)が、これまでの西洋言語学の用語を用いることで、その真の姿を覆い隠してしまうのなら、おそらく西洋言語学で扱われてきた(一見すると類似する)現象と類型的に、本質的に違う現象を扱っているということなのです。テ形の問題で見た、準動詞の類型タイプの違いはその良い例でした。そのような場合、次なる問いは「では、類型的に似た言語で、同様の形態素はないだろうか?それらは一般言語学の世界で、あるいは当地のローカル言語学の世界で、どう呼ばれてきているだろうか?」ということになります。いわゆるアルタイ諸言語の記述の現場から生まれた副動詞という用語は、この意味で、テ形に対する(動名詞より)良いグロスの候補だと言えるわけです。

このように、日琉諸語のさまざまな形態素・構造とその機能は、部分的であれ類型的に似た言語の研究書や記述文法(特に英語で書かれたもの)、研究動向を追いかけると参考になることもかなりあります。例えば私は、博士課程で琉球諸語の1つである宮古語伊良部島方言の記述文法書を書いていたとき、特に複文構造と(それに大きく関連する)動詞屈折の用語については、いわゆるアルタイ諸言語の記述文法書やそこで使われている用語を多数「仕入れ」ていました。日本語の本土方言の場合も、同様の工夫が可能ですし、とりわけグロスの慣習と規格の統一がより進んでいる琉球諸語の研究が最も参考になるでしょう。

一方で、どうしても新規なグロスを作る必要性も生じます。そんな時は、上記の中道的な方針1(新規用語を創出する)に従って、専門家ではない読者にとって理解しやすく、誤解が最小限で済むような用語を作るようにしたいところです。

このコラムに続く実践編では、中道的な方針に沿ってグロス付与を行っていく上で参考になるグロスの国際規格(Leipzig Glossing Rules)を紹介し、これを踏まえて、読者にとって馴染みのある日本語標準語のグロス付与を実践しながら、LGRの仕組みと、そこでもまだ足りない場合の工夫についてもアドバイスを行います。