EarthDayTokyoOPENMEETINGvol.12に参加してきた。環境と経済とテクノロジー。

はじめに

昨夜は、アースデイ東京(毎年4月22日に地球のことを考えて行動する日「アースデイ」を祝した地球市民フェスティバルを開催している団体)による、オープンミーティングに参加してきた。初めて参加したのだが、その理由はテーマが「環境と経済とテクノロジー」だったからだ。

環境保護、自然に優しい生き方というと、「昔の方がよかった」「自然に還ろう」という話になりやすいと思うが、私はこれからの社会で自然の中で生活したり、自給自足・物々交換をする生活がメインになるという人は一握りでそこまで増えていかないと思っている。そして、ほとんどの人は主に資本主義、ITといったテクノロジーを用いる生活を選ぶと思っている。しかし、それらのテクノロジーの前提が、いかに人間が生活し続けられるかという意味で環境に配慮したものに変わるという意味で、これまでとは異なる。

つまり、現代の人間にとっては「自然、経済、テクノロジーが同時に存在している状態」が、自然だと思っている。とはいえ、実際にそれがどういう状況なのかについてはまだまだイメージできていないので、そのヒントや新たな知見を得たくて参加することにしたのだ。会で特に印象に残ったことについて紹介したい。

政府の行動をチェックしたり、声を上げ続けることの重要性

今年、日本でも話題になったグレタ・トゥーンベリさん。彼女の提起から世界中で気候変動マーチが開催され、その波は日本でも起こった。その日本での活動をリードした団体の19歳の男性が話をしてくれた。彼らは、継続的にデモ行進を行い、手書き署名も集め、都に提出したとのこと。最終的には、棚上げという状況になったそうだが、彼が言っていた言葉が印象に残った。気候変動に関してどのような取り組みをしていくかを策定するゼロエミッション東京戦略というものがあるそうだが、その発表が今月あるらしい。彼らは発表された政策がきちんと目標に向かうものかどうかをチェックし、場合によっては物言いをし続けていくそうだ。

私はこれはすごく重要なことだと思った。なぜならば、発表したことに対して何も反応がないと、決める側はどんどん主観的に、独善的に考え、判断していってしまいがちだからだ。(極端な例だが、会社の人たちで飲み会などを企画する際に、投げかけてもリアクションがなければ、勝手に決めちゃおうと思う感覚に似ているのではないか。)そこに対して何度も主張していくことで、その観点で配慮しなければならないという意識を政府側に醸成していくことができる。

私は以前、教職員の働き方変革プロジェクトを推進していた方にインタビューする機会があったのだが、動きが遅い行政(最近はフットワークが軽い革新的なところも多いのであしあからず)に対して毎回口を出していくことが重要だと言っていた。そうすることで、やがて意見を聞かれることが当たり前になっていき、行政側の担当の任期が変わった時などにはこちらの方が詳しくなるため、アドバイザーポジションになっていくことができるそうだ。もちろん、そのポジションを築くためには5年10年というスパンでやることが重要なので、声をあげることとやり続けることの両方が大事なのは言うまでもない。私もどうせ無理だと思うのではなく、この姿勢を真似していきたいと思った。

環境アクティビストの清水イアンさんのあり方が素敵だった

私が知る狭い範囲での話だが、環境問題というと、危機的な状況を、どちらかというと深刻な表情で、感情的に訴えるケースが多いように感じていた。確かに深刻であり、大事なことだと思うのだが、私は深刻で大事だったり、ネガティブな感情へアプローチするだけでは、人は集まりにくいように感じている。重たい雰囲気の所に行くことは、よりハードルが高い気がするからだろうか。普段の仕事も含めて、人は重たい雰囲気はできるだけ避けたいと感じている気がする。

しかし、イアンさんが発揮されていたリーダーシップは、上記とは全く異なるものだった。終始軽やかな雰囲気で、「どうせ大変になるから、そのプロセスは楽しんでやっていきましょう」というようなメッセージをしてくれたのだ。かといって、決して現状を楽観視している訳ではなく、海外のデータなども用いながら特に温暖化について色々な側面から現状と対策について教えてくれた。私は彼のあり方がすごく気持ちがよく、もっと話を聴いていたいと思えた。

彼が、環境問題に取り組むきっかけになったのは15歳くらいの時に毎夏、宮古島で3ヶ月ほど住み込みしながらダイビングをしていたことがきっかけだったそうだ。この綺麗な海を失いたくない、その想いが彼を環境活動を実践し、啓蒙する方向へ導いたのだ。私は彼のこの原体験を聴いた時に、そういうのが素敵だと思えた。例えば、地球温暖化の場合、地球全体のことを言われても、また、影響のある他国のことを言われても、当事者意識を持ちにくい。だからこそ、情報に触れても「で、なにやろう。。。」となってしまうことも多いのではないか。しかし、「あなたが未来に残したい景色は何ですか?」と言われたとしたら、もし過去に自然に触れて心当たりのある人にとっては一気に自分ごとになるのではないだろうか。この話にはイアンさんも共感してくれていた。

また、自然に全然触れたことがない人は、すぐにでも気になっている自然に遊びに行き、触れることを強くオススメしたい。そうすることによって、自分がやりたいことを1つ叶えることができるし、それが環境保護へ取り組む入り口になっていると思うからだ。

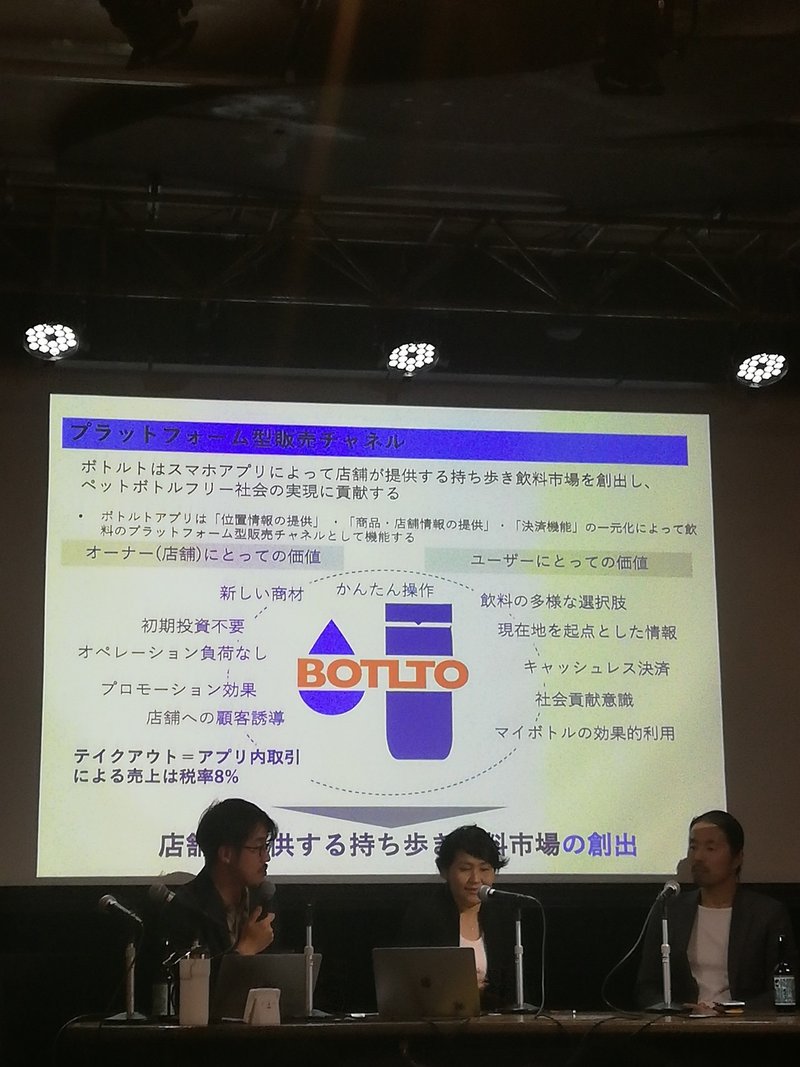

飲料水に関する面白いサービス

BOTLTOというITスタートアップがある。加盟店に行き、希望するドリンクの中身だけを購入してマイボトルに入れることができるというサービスを展開している。(まずは代官山・渋谷エリアに展開している)詳しい使い方はこちらの記事が分かりやすい。

このスタートアップは、世界的に問題となっているプラスチックごみ問題を解決するべく「ドリンクをシェアする」という新市場を開拓し、ビジネス化していくことにチャレンジしている。そのため、サービスを利用してドリンクを購入する際に、その分節約されたペットボトルの数が表示されるのだ。私はこの機能が、自分が環境にいいことをしている気を感じることができるという意味ですごくいいと感じた。

正直なところ、健康的でありたいとは思っていても、実際に、街中でオーガニックの食品を継続的に購入したり、綺麗な水を飲み続けることは簡単ではないと思っている。その理由としては、金額面と、そもそも何が本物なのか?を考える時間を持てていないからだ。(言い換えれば、そこまで重要性を感じられていない人にとってはということ)

しかし、どこかで健康的でありたい、そうしている気持ちを感じたいと思うから、本当は白砂糖が入っているスムージーを飲んだり、ナチュラルローソンに行くことを選んだりするのだと思っている。そういう意味では、これらの消費活動は、本質的な効果は薄いとしても自己表現消費と言い換えることができるだろう。

そして、同じ自己表現消費だったとしても、このアプリのようなペットボトル節約に繋がる価値があるのであれば、なおさらいいと思う。私は、人はそんなに意識高くあり続けられないと思っている。私がそうなのだが、面倒くさがりなのだ。だからこそ、あわよくば一石二鳥以上をとっていきたい。つまり、1つの行動が自己表現にもなるし、環境保護にもなる、そんなアクションを人は知りたいと思っているし、そんなサービスは広がっていくんじゃないか。そう思っている。私自身が環境に関してのワンアクションを見出したくてこのように学んでいる。

また、このソーシャルに思える活動を、株式会社でやることを選択し、お話の中でも経済性を追求していくと話されていたことも素晴らしいと感じた。ソーシャルグッドなことで儲けるというのは最高ではないか。私にもそういう傾向があるのだが、日本では福祉領域をはじめ、社会的に意義があることと金儲けをセットで考えることへの嫌感があると思う。しかし、それらのことでこそ儲けなければ、大事なことは持続していかないし、関わる人も疲弊していってしまう。だからこそ、どんどん金儲けしていこう。そういうマインドは重要だと思う。

WIREDの今月号が楽しみになった

雑誌WIRED(ワイヤード)の今月号のテーマは、地球のためのディープテックだそうだ。地球を破壊する文脈に置かれることが多いテクノロジーだが、このテクノロジーを活用することによる地球環境問題へのアプローチ。その事例を紹介している号らしい。個人的にこれは絶対買いだ。

個人的には編集長の松島さんが言っていた「for the earthって書いていますが、色んな危機が起こったとしても、地球にとっては問題ないわけで、人間のためなんですよね。」と言っていたことに強く共感している。

その理由は、以前この記事に書いたが、あらゆる環境問題がなぜ解決しなければいけないかというと、先進国にとっては今の豊かさを続けていけないし、途上国にとっては、そもそもの生活さえ続けていけなくなってしまうからだ。つまり、すべて人間のためなのだ。環境問題を自分のためにやっていると言える人が増えるといいなぁと思う。

以上である。来年も同様のオープンミーティングは開催されるので気になった人はぜひ参加してみたらいいと思う。真剣に、ゆるい雰囲気なので参加しやすかった。

また、個人的な取り組みとしてやろうと思うのは

・MY箸、MYボトル、MYバッグを購入すること

・BTOLTOをダウンロードして使ってみること

・今回のような環境に関するイベントに行ってみること

にした。あまり色んなことをやろうとすると挫折するので、小さくても続けられることからやっていきたい。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?