高齢期作業療法コラム『HDS-Rが数点上がったからってなんだってんだ』

介護保険サービスにおける高齢者作業療法の効果判定ってどうされてますか?

握力?ファンクショナルリーチ?3m歩行?

※基礎的な身体能力

HDS-R?MMSE?

※認知症の簡易テスト

TMT?かなひろいテスト?

※注意力

起居動作?ADL?歩行状態?

「やったぁ、ご利用者のHDS-Rが3ヶ月前と比べて3点上がった!」

「3m歩行が2秒速くなった!」

「起き上がりの介助量が少し減った」

これって作業療法の効果といえる…のか…な…?

と悩んでいたのが10年前でした。

そもそも週に介護保険サービスとして1〜3回で20分/1回作業療法士が関わったからといって、それがさっきの効果に結びついているのだろうか?

そもそも検査の点数が数点上がったからどうだというんだ?

本来、サービスとはまず顧客の満足度ではなかろうか?

生活期、老年期はとにかく一部の状況をのぞいて飛躍的な機能回復や若い頃のように戻ることはありません。

だから身体機能や認知機能の検査点数が上がったからといって本人の満足にはつながらない。

満足とは本人の実感。作業療法で○○が変わった、改善した、と感じてもらうことが大事ですよね。

症状や老化により『身体状態が固定されつつある』、あるいは、『固定してしまっている中』

身体回復に向けた作業療法を続けていると、一部をのぞいてご利用者の満足感は死ぬまで得られない。

やはり焦点を当てるべきは「生活」なのでは?

「生活」が変わることで満足を得ることができるかもしれない。

「あ、わたしはまだ○○ができる。こんな身体やけど、こんなに歳を重ねたけど、まだやればできるんだ。」

と。

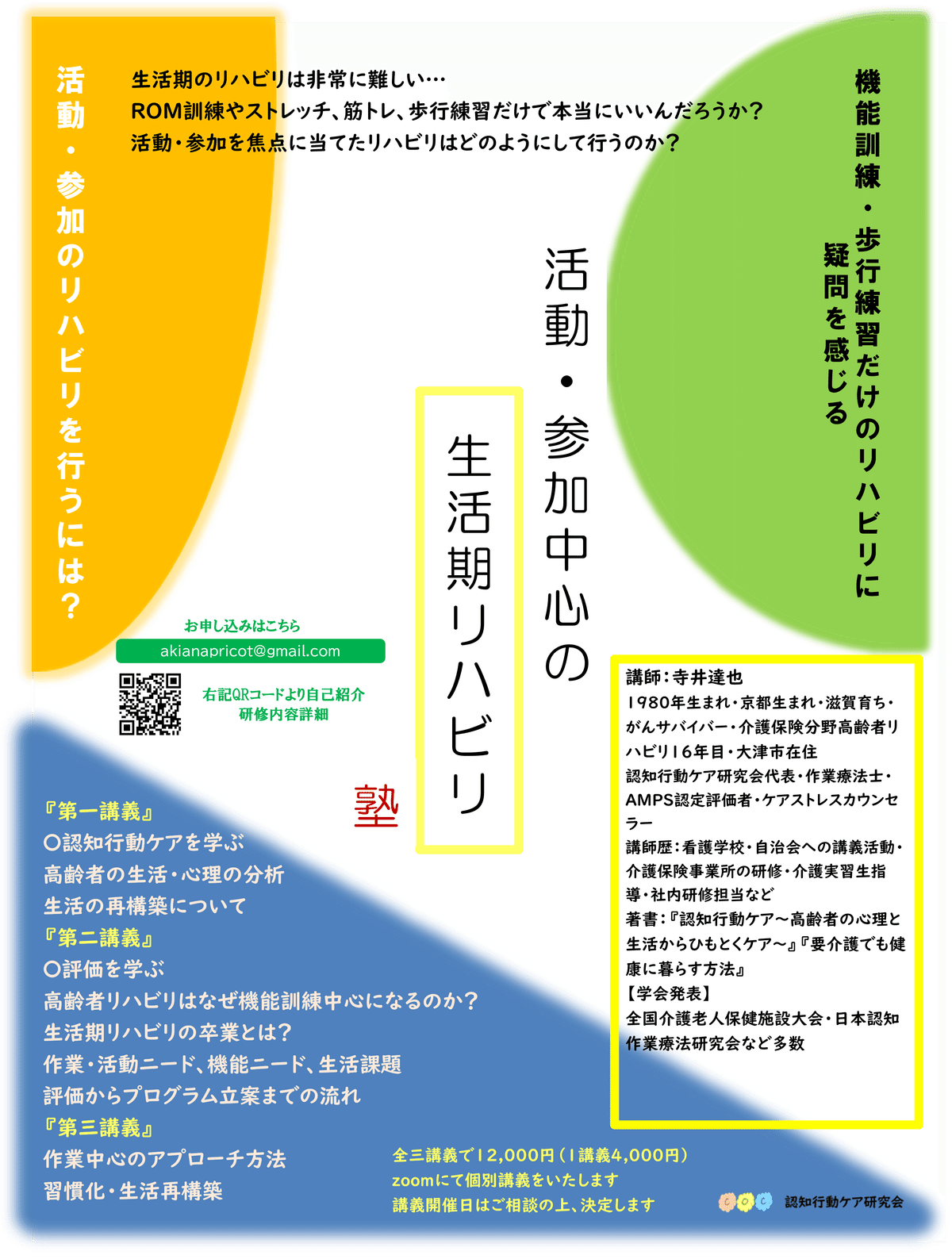

ではどうすれば活動・参加の作業療法(リハビリ)ができるのか?

それは評価で99%決まる、と考えます。

作業・生活ニートが引き出せないと活動・参加に向けた作業療法(リハビリ)はかなり厳しいです。

そんな内容の『活動・参加中心の生活リハビリ』をレクチャーいたします。

またご興味ある方はお気軽にご連絡くださいね☺️

只今、モニター募集中です✨

お申し込みはこちらからも

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?