22日目:すっきりと晴れた空と、とうどさん

1月15日金曜日。

今日は、大保木のとうどさんの日。

『とうどさん』とは竹や藁で円錐のように山の形に組み立てたもので、正月飾りをつけ燃やし、お正月にお越しいただいた歳神様にお帰り頂く、全国的なお正月の恒例の行事です。

地域によっては「とうどうさん」「とんどさん」など呼び方に違いがあります。

とうどさんには人参や大根、みかん、乾物などの食べ物、そしてお神酒をお供えします。

お供えするときには半紙を下に敷きますが、その半紙にはきちんと折り方、置き方があるそう。

半紙は左上を下側に折り、この写真のように平たく真っ直ぐになっている側を神様へ向けるようにして置きます。角を神へ向けてはいけないからなのだそう。

そしてこちらは三宝。

お供え物をのせる入れ物は、留め具が神様に見えないように、下の台は3つ空いた穴が神様に見えないように、お祈りする自分たち側に向けます。

真ん中に置く台には米、塩、水を乗せます。

さあ、儀式に入る準備は整いました。

写真の奥に見えるのが、とうどさんです。

実はこのとうどさんの藁は、しめ縄を作る時に使った藁と一緒です。

昨年の12月にトラックで大量に運び込まれてきたもので、少しずつまとめて保管していました。

写真はそのときのもの。

私もこの一束一束まとめる作業をお手伝いしたのだけど…最後の留める作業が難しかった(笑)

本当はもっと大勢やって来るそうですが、今回はほぼ地元の方々だけが集まり、いよいよ始まります。

今日は生まれてからずっと大保木に住み続けている男性が宮司となってお経を唱え、儀式を執り行います。

全員で二礼拍手一礼を行い、その後一人ずつ前へ出ていき、榊を供えていきます。

儀式の後はいよいよ、とうどさんを燃やしていきます。

隅っこに点火して…

もくもくと煙を上げながら、内側からしっかりと燃焼が進んでいるよう。

今日は風も大してなく、綺麗に天へ昇っていきます。

本来は燃やすときの火でお餅などを一緒に焼いて食べて無病息災を祈りますが、今回は餅を入れずに無病息災を祈ります。

儀式が一段落して、公民館の中へ入り、ぜんざいをいただきます。

外で準備をしている間に、調理室では軽食の準備が行われていました。

例年はお昼もきちんとあって、映画鑑賞会なども開催されるのだけど、世の中こんな状況なので、お山も活動の自粛をしています。

それでも大事な行事だからと、とうどさんだけは小さくやることにしたわけです。

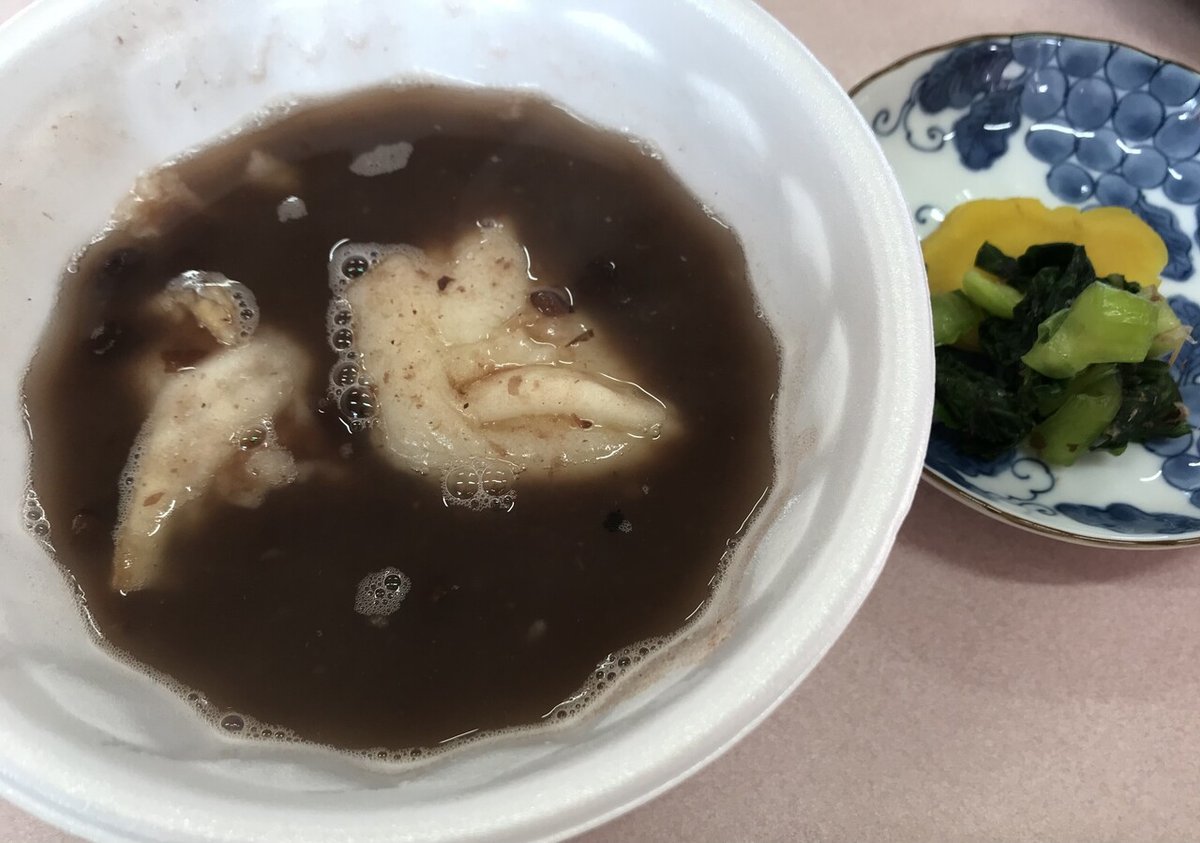

いただいたお餅入りのぜんざいとお漬物です。

早速一口。うーん、程よい甘さ!

全然こってりしてなくて、さらっとしているし、甘ったるくない。

私は甘いのは好きだけれど、このくらいの甘さの方が食べやすい。

もうちょっといらん? と声をかけられて、「じゃあ、お汁を」と思わず一杯おかわりしてしまいました。

調理を担当した大先輩いわく、男性は甘いのが好きじゃない人が多いから、甘さは控えめにしたとのこと。

毎年毎回キッチンに立っているだけあって、そうした配慮もしっかりされていらっしゃるなあ。

ちなみに漬物も先輩のお手製。ご飯が進みそうな濃い目の味でした。

お正月は家に引きこもっていたので、こうして正月らしい行事に参加できてよかったです。

この前作ったしめ縄も燃やせたし…

え、なにって、もちろん、あのたくさんの紐を燃やしましたよ。(しめ縄の回で作った紐たちを持って帰っていた。(笑))

しめ縄の回↓

以上、今日の大保木でした!

ぜんざいでお腹がいっぱいになって、お昼を食べなかった人より

広報活動や事業づくりなど、これからの大保木を盛り上げるために使っていきます。