1969年のハーバートゥ・マークーゼと感性的習性

1955年11月、ボストゥンで、57歳のハーバートゥ・マークーゼ(Herbert Marcuse、1898年7月19日~1979年7月29日)著『自己保存本能と文明:フロイトゥについての哲学的探究』Eros and Civilization: A Philosophical Inquiry into Freud (Beacon Press)が刊行された。

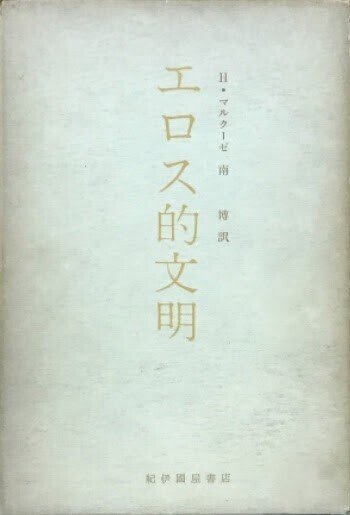

1958年10月30日、H・マルクーゼ著、44歳の南博(みなみ・ひろし、1914年7月23日 ~2001年12月17日)訳『エロス的文明』(紀伊國屋書店、530円)が刊行された。

「訳者序」を引用する(vi-vii)。

マルクーゼは、ホルネイ、フロム、クララ・タムスンなどを槍玉に上げ、とくに、フロムの社会学主義を、鋭く批判している。

フロムは、「妥協的、抑制的」な「大時代の理想主義道徳」を復活させる。そうして、市場の商品関係に支配される、「全面的な疎外の社会」のなかで、完全な愛、自由、「全人格」が実現できるようなことをいう。一体に、新フロイト主義理論の「スタイル」そのものが、「説教」であり、「社会事業者の口ぶり」である。これにくらべると、フロイトが、「自由」、「幸福」、「人格」を口にするとき、そこには強い皮肉の調子が感じられるのである。要するにフロムでは、社会的な問題が道徳の問題に還元され、「決定的なたたかいは人間の『こころ』のなかで行なわれる」。彼はフロイトの生物学主義を否定しながら、彼の社会的立場は皮相で、けっきょく宗教的な「たましい」の救済が真髄になっている。

フロムに代表されるこのような修正主義の観念論を、フロイトの源流にさかのぼって打ち破り、エロスが解放され、労働と遊びの一致する理想社会を実現するため条件を探求しようというのが、この本の目的である。

1959年1月1日発行、季刊誌『聲』(丸善)第二号(1959・冬)(250円)に、33歳の三島由紀夫(1925年1月14日~1970年11月25日)による書評「H・マルクーゼ著、南博譯『エロス的文明』」が掲載された。

1964年6月、ボストゥンで、65歳のハーバートゥ・マークーゼ著『一次元の人間:先進産業社会の理念大系研究』One-Dimensional man : studies in the ideology of advanced industrial society (Beacon Press)が刊行された。

1965年、ボストゥンで、論集『純粋寛容批判』A Critique of Pure Tolerance(Beacon Press)が刊行された。

題名はイマーヌエル・カントゥ(Immanuel Kant、1724年4月22日~1804年2月12日)著『純粋理性批判』Kritik der reinen Vernunft(1781年)のもじりだ。

ロバートゥ・ポール・ウルフ(Robert Paul Wolff、1933年12月27日~)「寛容を超えて」Beyond Tolerance、バリントゥン・モア・ジュニア(Barrington Moore Jr.、1913年5月12日~2005年10月16日)「寛容と科学的見地」Tolerance and The Scientific Outlook、ハーバートゥ・マークーゼ「抑圧的寛容」Repressive Toleranceを収めた。

「抑圧的寛容」Repressive Toleranceより引用する。

解放的寛容(liberating tolerance)とは、そこで、右派から発する運動に反対する不寛容(intolerance against movements from the Right)と左派から発する運動の容認(toleration of movements from the Left)を意味することになる。…… それは、議論や政治宣伝の段階と同じく活動の段階にまで、言葉の段階と同じく実行の段階にまで及ぶだろう。

Liberating tolerance, then, would mean intolerance against movements from the Right and toleration of movements from the Left. As to the scope of this tolerance and intolerance: ... it would extend to the stage of action as well as of discussion and propaganda, of deed as well as of word.

しかし私は、抑圧され、圧倒された劣勢派には、法的手段に不備があることがあきらかになった場合、超法的手段を行使する抵抗の「自然権(natural right)」があると信じている。

But I believe that there is a "natural right" of resistance for oppressed and overpowered minorities to use extralegal means if the legal ones have proved to be inadequate.

法と治安(law and order)はいつでもどこでも法と治安であり、法制化された身分序列を保護する。この法とこの治安の絶対的な権威を、 個人的な利益や復讐のためではなく、人間性の共有のために、それに苦しめられ、それと闘っている人びとに対して持ち出すのは馬鹿げている。

Law and order are always and everywhere the law and order which protect the established hierarchy; it is nonsensical to invoke the absolute authority of this law and this order against those who suffer from it and struggle against it--not for personal advantages and revenge, but for their share of humanity.

彼らを制する裁定者は、法制化された司法機関、警察、自分の良心以外にない。

There is no other judge over them than the constituted authorities, the police, and their own conscience.

彼らは暴力を行使する場合、新たな暴力の連鎖を始めるのではなく、すでに法制化された暴力の連鎖を断ち切ろうとする。

If they use violence, they do not start a new chain of violence but try to break an established one.

彼らは処罰されることになるだろうから、そのリスクを承知しているし、そのリスクをあえて負うのであれば、いかなる第三者も、とりわけすべての教育者や知識人には、彼らに慎むよう説く権利はない。

Since they will be punished, they know the risk, and when they are willing to take it, no third person, and least of all the educator and intellectual, has the right to preach them abstention.

1966年、ボストゥンで、ハーバートゥ・マークーゼ著『自己保存本能と文明:フロイトゥについての哲学的探究』Eros and Civilization: A Philosophical Inquiry into Freud 第二版(Beacon Press)が刊行された。

「政治的序文(Political Preface)」を収めた。

https://www.marxists.org/reference/archive/marcuse/works/eros-civilisation/

『自己保存本能と文明(Eros and Civilization)』。この題名が表現している考えは、楽観的で婉曲的、さらには肯定的ですらあり、つまり、先進産業社会(advanced industrial society)の達成は、人間に進歩の方向を逆転させ、生産性と破壊、解放と抑圧の致命的な結合を破壊すること、言い換えれば、自己破壊衝動の供給者たち(purveyors of Death)との全力での闘いにおいて、人間の自己保存本能(Life Instincts)に従って人間の世界を形成するために、社会的富(social wealth)をどのように利用するかについての愉快な知恵(gaya sciencia)を学ぶことができるというものだ。

Eros and Civilization: the title expressed an optimistic, euphemistic, even positive thought, namely, that the achievements of advanced industrial society would enable man to reverse the direction of progress, to break the fatal union of productivity and destruction, liberty and repression — in other words, to learn the gay science (gaya sciencia) of how to use the social wealth for shaping man’s world in accordance with his Life Instincts, in the concerted struggle against the purveyors of Death.

この楽観主義のよって立つ前提は、支配(domination)の継続的な許容に対する論理的根拠はもはや優位にないし、欠乏と労苦の必要性は、支配体制を保持するという利益のために、「人為的に」恒久化されているにすぎないというものだった。

This optimism was based on the assumption that the rationale for the continued acceptance of domination no longer prevailed, that scarcity and the need for toil were only “artificially” perpetuated — in the interest of preserving the system of domination.

私が無視または過小評価したのは、この「時代遅れの」論理的根拠は、さらに効率的な社会統制の形態によって大幅に強化された(刷新されたわけではないとしても)という事実だ。

I neglected or minimized the fact that this “obsolescent” rationale had been vastly strengthened (if not replaced), by even more efficient forms of social control.

社会に生存闘争(struggle for existence)を鎮める能力を与えた力そのものが、諸個人において、そうした解放の必要性を抑圧する役割を果たした。

The very forces which rendered society capable of pacifying the struggle for existence served to repress in the individuals the need for such a liberation.

高い生活水準だけでは人びとと人びとの生や人びとの支配者たちとを調和させるのに十分ではない場合、魂の「社会工学(social engineering)」と「人間関係科学(science of human relations)」が、必要な性衝動の継続的偏向充当(cathexis)を供給する。

Where the high standard of living does not suffice for reconciling the people with their life and their rulers, the “social engineering” of the soul and the “science of human relations” provide the necessary libidinal cathexis.

裕福な社会では、当局が自らの支配の正当化を強いられることは稀だ。当局は物品を届ける。当局は被治民の性衝動力と攻撃衝動力を満足させる。

In the affluent society, the authorities are hardly forced to justify their dominion. They deliver the goods; they satisfy the sexual and the aggressive energy of their subjects.

無意識(unconscious)と同様、当局がきわめて巧みに代行している破壊的な力は、善悪以前にあり、当局の論理には矛盾律(principle of contradiction)は存在しない。Like the unconscious, the destructive power of which they so successfully represent, they are this side of good and evil, and the principle of contradiction has no place in their logic.

1960年代後半の自由経済の先進民界の進歩派知識人の間では、少数資本家階級に対抗できるのは、多数派の平民階級の多数派の賃労働者以上に、平民の少数派(日本国では多言語併用者や住所不定者を含む)や知識人階級でも非知識人階級でもないという意味で領域国家民界内の少数派の属性をもつ大学生だと考えられていた。

その後、大学生が民界内の平民階級や賃労働者の多数派になった1990年代以後は、少数派の属性をもつ大学院生が革命の主体と考えられるようになった。

文系の進歩派学生に人気のあった革命の方法は、帰属組織への忠誠を過剰に強いる体制順応による文化的抑圧を解放することで、欲求不満のはけ口としての弱者への加害を廃絶するものだと考えられた。

1967年7月10日、『現代人の思想』(全22巻)9(第3回配本)、48歳の竹内良知(たけうち・よしとも、1919年1月10日 - 1991年8月22日)編集・解説『疎外される人間』(平凡社、550円)が刊行された。

竹内良知「解説 疎外される人間」

I「疎外概念の源流」

G・ルカーチ (Lukács György、1885年4月13日~1971年6月4日)著、平井俊彦(1925年6月16日~2003年6月5日)訳「若きマルクス」(1958年7月発行、「社會科學選書」12、G・ルカーチ著『若きマルクス:改訂版』(ミネルヴァ書房))

H・マルクーゼ著、良知力(らち・ちから、1930年1月12日~1985年10月20日)訳「初期マルクス研究」(1961年11月発行、マルクーゼ著『初期マルクス研究 : 「経済学哲学手稿」における疎外論』(未來社))

Ⅱ「疎外論の現代的展開(Ⅰ)」

H・ルフェーヴル著、中村雄二郎(1925年10月13日~2017年8月26日)訳「日常生活批判」Critique de la vie quotidienne

E・フロム(Erich Fromm、1900年3月23日 ~1980年3月18日)著、加藤正明(1913年1月1日~2003年3月11日)、佐瀬隆夫(1929年12月24日~)訳「二〇世紀社会と疎外」(1958年4月発行、「社会思想選書」、エーリッヒ・フロム著『正気の社会』(社会思想研究会出版部))

F・パッペンハイム(Fritz Pappenheim、1902年5月18日~1964年7月31日)著、栗田賢三(1900年~1987年)訳「疎外と社会」(1960年7月18日発行、「岩波新書」、F.パッペンハイム著『近代人の疎外』(岩波書店、100円))

E・フィッシャー(Ernst Fischer、1899年7月3日~1972年7月31日)著、佐々木基一(1914年11月30日~1993年4月25日)、好村富士彦(こうむら・ ふじひこ、1931年~2002年9月19日)訳「失われた現実」(1966年10月発行、エルンスト・フィッシャー著『若い世代の問題 : 順応か反逆か』Probleme der jungen Generation: Ohnmacht oder Verantwortung?(合同出版、680円))

Ⅲ「疎外論の現代的展開(Ⅱ)」

S・ヴェーユ(Simone Weil、1909年2月3日~1943年8月24日)著、大木健(1925年12月2日~1990年7月13日)訳「デラシヌマン」Le Déracinement(『根づくこと:人間であることへの義務の宣言序説』L'Enracinement, prélude à une déclaration des devoirs envers l'être humain(1949))

M・メルロ=ポンティ(Maurice Merleau-Ponty、1908年3月14日~1961年5月3日)著、竹内良知訳「弁証法の冒険」Les aventures de la dialectique(1955)

1967年9月、ベアリーンで、69歳のヘアベアトゥ・マークーゼ著『夢想世界の終わり:講義と討論』Das Ende der Utopie: Vorträge und Diskussionen (Maikowski)が刊行された。

34歳の清水多吉(1933年8月8日~)「マルクーゼの思想とドイツ新左翼」、加藤晴康(1936年~)「フランス五月危機と学生運動」、37歳の太田竜(1930年8月16日~2009年5月19日)「LA革命におけるゲリラ戦争」、36歳の福田善之(1931年10月21日~)「変革と表現と」が掲載された。

1968年9月、パリで、イェフディ人の23歳のベニ・レヴィ(Benny Lévy、1945年8月28日~2003年10月15日)がピエール・ヴィクトール(Pierre Victor)の偽名を用い、マオ主義者の極左団体「無産民左派(Gauche prolétarienne)」を結成した。

1968年10月31日、ヘルベルト・マルクーゼ著、35歳の清水多吉訳『ユートピアの終焉』(合同出版、500円)が刊行された。

1968年10月31日、大沢真一郎(1937年~2013年)訳『純粋寛容批判』(せりか書房、400円)が刊行された。

ロバート・ポール・ウォルフ「寛容を超えて」、ハリントン・ムーア・ジュニア「寛容と科学的見地」、ハーバート・マルクーゼ「抑圧的寛容」を収めた。

帯裏表紙を引用する。

〈抑圧され圧倒されている少数者には官憲、警察および彼ら自身の良心以外に裁判官はない。もし彼らが暴力を使うならば、彼らは新しい一連の暴力を始めるのではなく、体制化された暴力を打倒しようとするのである。彼らは罰せられる以上、その危険を知っており、しかも彼らがすすんでそれをひきうけようとしているとき、いかなる第三者も、とりわけ教育者や知識人は、彼らに自制するよう説教する権利はないのだ〉 本書より

1969年4月、ボストゥンで、70歳のハーバートゥ・マークーゼ著『解放についての試論』An Essay on Liberation(Beacon Press)が刊行された。

同書より引用する(23-24頁)。

新しい感性(new sensibility)は、攻撃性と罪悪感に対する生の本能(life instincts )の上昇[すなわち、自己保存本能(Eros)を支配する力としての自己破壊本能(death instincts)の敗北]を表現するが、社会的規模において、不正と不幸の廃止という重大な必要性を育み、「生活水準」のさらなる進化を具体化するだろう。

The new sensibility, which expresses the ascent of the life instincts over aggressiveness and guilt [i.e., the defeat of the death instincts as the governing force of Eros], would foster, on a social scale, the vital need for the abolition of injustice and misery and would shape the further evolution of the "standard of living."

生の本能は、社会的に必要とされる労働時間の、さまざまな生産部門内および部門間の配分を計画することで、合理的な表現(昇華)を見いだし、何を生産するかだけでなく、生産物の「形態」についても、目標と選択の優先順位を設定することになる。

The life instincts would find rational expression (sublimation) in planning the distribution of the socially necessary labor time within and among the various branches of production, thus setting priorities of goals and choices: not only what to produce but also the "form" of the product.

解放された意識は、生命の保護と満足のためにモノと人間の可能性を発見し実現するために自由な科学と工学技術の発展を促進し、この目標達成のために形態と素材の可能性を利用するだろう。

The liberated consciousness would promote the development of a science and technology free to discover and realize the possibilities of things and men in the protection and gratification of life, playing with the potentialities of form and matter for the attainment of this goal.

その時、技術は芸術になる傾向があり、芸術は実在性を形成する傾向にあるだろう。想像力と理性、高次の能力と低次の能力、創造的思考と科学的思考の対立は無効となる。

Technique would then tend to become art, and art would tend to form reality: the opposition between imagination and reason, higher and lower faculties, poetic and scientific thought, would be invalidated.

新しい「実在性原則(Reality Principle)」の出現だ。その下で、新しい感性と脱昇華された(desublimated)科学的知性が感性的習性(aesthetic ethos)の創造において結合することになるだろう。

Emergence of a new Reality Principle: under which a new sensibility and a desublimated scientific intelligence would combine in the creation of an aesthetic ethos.

1969年10月20日、41歳の城塚登(しろつか・のぼる、1927年7月20日~2003年4月28日)、36歳の清水多吉、41歳の吉沢慶一(1928年1月19日~2018年1月11日)、33歳の浜井修(1936年8月~)、藤巻和夫(1929年~1989年11月7日)著『拒絶の精神:マルクーゼの全体像』(大光社、590円)が刊行された。

装幀は初山浥子だ。

城塚登「まえがき」

城塚登「否定の哲学」

討論「否定の哲学」

吉沢慶一「エロス的人間像」

討論「エロス的人間像」

清水多吉、藤巻和夫「ソヴィエト・マルクス主義」

討論「ソヴィエト・マルクス主義」

浜井修「一次元的文化と社会:高度産業社会のイデオロギー批判」

討論「一次元的文化と社会」

清水多吉「マルクーゼと新左翼」

討論「マルクーゼと新左翼」

総合討論「マルクーゼの全体像」

城塚登「「あとがき」

清水多吉「本書関連思想家」

1969年11月30日、「紀伊國屋新書」、41歳の勝田吉太郎(かつだ・きちたろう、1928年2月5日~2019年7月22日)著『知識人と自由』(紀伊國屋書店、300円)が刊行された。

1968年11月15日に京大アナーキスト研究会の依頼に応じておこなった講演「現代社会におけるアナーキズムの復権」の草稿に小部分を付加した、『諸君』(文藝春秋)1969年9月号掲載「学生反乱とアナーキズム」を、同書、第四章「学生反乱とアナーキズム」、四「バクーニン主義の復権」より引用する(196頁)。

さて今日青年左翼に大きな影響を与えているかに見えるマルクーゼも、反体制運動の担い手を求めて、バクーニンと全く同様に、労働者以上に圧迫されている少数人種などの「非特権的階層」ならびに学生のうちにそれを見い出している(『ユトーピアの終焉』)。高度資本主義文明諸国における反乱学生たちが、テレビの前で眠りこけているプロレタリアートにショックを与えて、「革命の起爆剤」の役割を果そうと自負する時、彼らは知ってか知らいでか、つとにマルクス主義によって克服されたはずのバクーニンの教説へとたち帰っているのである。

1970年9月10日、『小ブルジョア急進主義:現代イデオロギー批判 Ⅱ』(日本共産党中央委員会出版局、450円)が刊行された。

三、山科三郎(やましな・さぶろう、1933年~)「「日常性」批判と「自己否定」の論理:「全共闘」一派の思想批判」より引用する(129頁)。

マルクーゼは、現代社会を「一方に巨大な社会的富、他方ではその抑圧的・破壊的使用との矛盾」をはらんだ「過剰社会」であるととらえ、「労働者階級は、もはや、現行の要求を拒否する階級ではなくなった」から「体制内化」してしまったのだ、と労働者階級としての歴史的使命を否定する。そして、体制からはみだしているヒッピーとかビートニックスなどの若い世代にその変革の主体とエネルギーを求める。かれは、こうした青年たちの明日なき行為をフロイト流のリビドー説をもちいて説明しつつ、学生の反乱こそ、「実存的共同存在・己れの実存の是認」にいたる「政治的反乱と性-道徳的反乱との融合」であると積極的に評価している。そして、「ラジカルな過激派・少数派・破壊主義者」にたいする寛容こそ現代においてもっとも必要なのだ、と主張し、ヨーロッパのトロツキストや極左的学生の盲動を手ばなしで賛美する(「ユートピアの終焉」、「純粋寛容批判」参照)。そこにはアナキズムへの傾斜がみられる。

1972年12月20日、青土社が、フランスの季刊誌『アルク(L'Arc)』と提携した、中野幹隆(1943年~2007年1月14日)編集の『現代思想』を1月号(創刊号)「特集:現代思想の総展望」(470円)で創刊した。

44歳の生松敬三(いきまつ・けいぞう、1928年2月12日~1984年5月24日)、42歳の木村尚三郎(きむら・しょうさぶろう、1930年4月1日~2006年10月17日)、45歳の城塚登、47歳の中村雄二郎、32歳の長谷川宏(1940年4月1日~)の徹底討議「現代思想の渦の中で」を収めた。

1973年6月、『現代思想』7月号「特集:マルクーゼ・ラカン・レイン」(490円)が刊行された。

45歳の吉沢慶一「抑圧と解放の人間学」、マルクーゼ著、北村純一訳「衝動理論と自由」、マルクーゼ著、45歳の生松敬三訳「一次元的人間と社会」、ラカン(Jacques Lacan、1901年4月13日~1981年9月9日)著、41歳の阿部良雄(1932年5月23日~2007年1月17日)訳「アナモルフォーズ」、37歳の蓮實重彦(1936年4月29日~)「倒錯のディスクール」、39歳の岸田秀(1933年12月25日~)「一人称の心理学」ほかを掲載した。

1974年2月25日、H・マルクーゼ著、44歳の小野二郎(1929年8月18日~1982年4月26日)訳『解放論の試み』(筑摩書房、980円)が刊行された。

装幀は中島かほる(1944年~)だ。

「訳者あとがき」を引用する(153~154頁)。

この本は、Herbert Marcuse : An Essay on Liberation, 1969 (Beacon Press)の全訳である。著者マルクーゼについては、説明を要しないだろうが、この本の刊行は、今、二重の意味で時期はずれのようにも見える。一つは、マルクーゼの名が「もてはやされた」ような文化反乱の時期は終り沈滞の時代であるように見えること、いま一つは、マルクーゼが新しい変革の展望を見出そうとしている「豊穣と繁栄の社会」が、手もなく「欠乏の社会」に変貌したらしいということである。

これはしかし、マルクーゼにおおわれていた二重のヴェールが取り払われたに過ぎないと思う。だがそのことは特に強弁する必要もないだろう。なぜなら、マルクーゼの「統合化資本主義」における解放の方途の懸命の模索のもっとも重要なポイントは、従来の意味での革命戦略、政策に直ちに翻訳される底のものではなく、とりわけこの社会にあって見わけのつかなくなっている「にせの」要求と「本物の」要求、押しつけられた欲望と真に自発的な欲望とのきわめて困難な識別の能力の大衆的発生、「新しいエートス」の造出、つまり大衆的想像力の自立の問題を、終始一貫ねばり強く追っていることだと私は信ずるからである。(現在のわれわれの「新しい欠乏」は、にせの欲望によって生み出されたものであって、むしろ「真の欠乏」をおおいかくすものである。)

1974年4月30日、「st叢書 (Bibliotheca sine titulo)」、H.マルクーゼ著、46歳の生松敬三、三沢謙一訳『一次元的人間』(河出書房新社、1,400円)が刊行された。

帯表紙に「先進産業社会に貫徹するテクノロジカルな合理性とその思想的対応物=新実証主義の欺瞞性を根底的に暴き体制より発する虚偽意識=一次元的思惟に踊る人々に決定的選択を迫る批判哲学の巨星マルクーゼの主著!」とある。

2016年7月21日、「中公クラシックス」、ヘルベルト・マルクーゼ著、清水多吉訳『ユートピアの終焉:過剰・抑圧・暴力』(中央公論新社、本体1,800円)が刊行された。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?