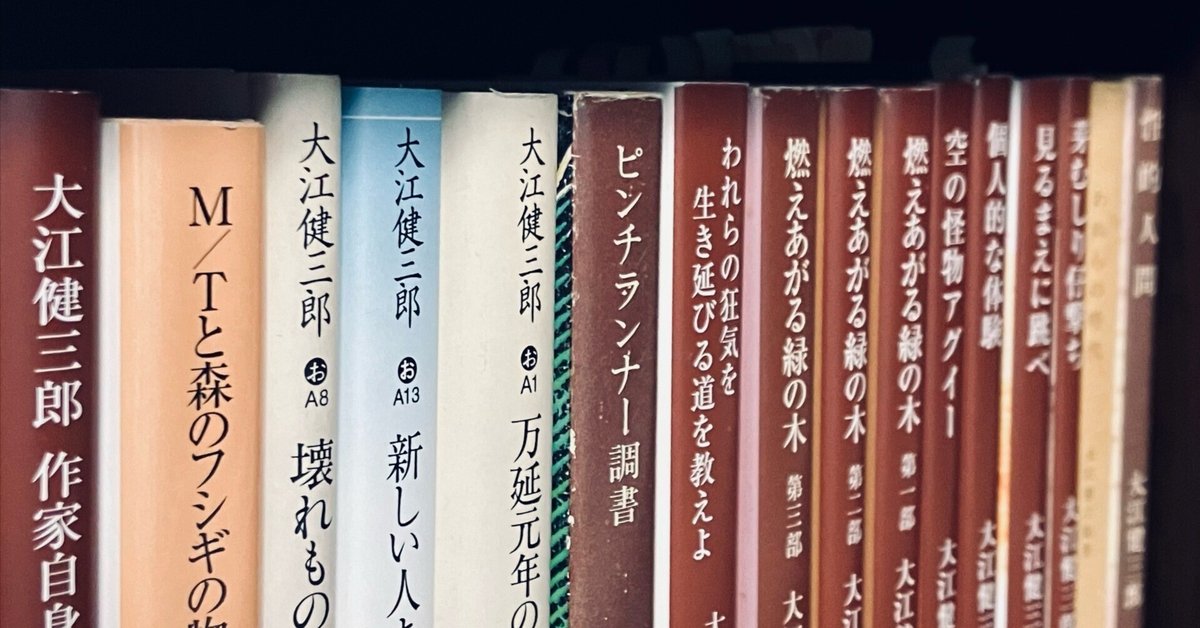

今更、大江健三郎(2)

初期作品群(Ⅱ)

『セヴンティーン』『政治少年死す(セヴンティーン第2部)』

大江健三郎さんは、読み手によってかなり好き嫌いが分かれるタイプの作家ではないかと思っています。

熱心な愛読者も多い反面、アンチもまた多いという印象があります。

初期の作品群では、扱う題材に性の描写や暴力、殺戮など過激な内容が多いので、私の第一印象がそうだったようにそれを好まない読者もいると思います。また彼の文章が読みづらい、難解、という評もよく見かけます。それから別の大きな理由として、彼の政治的な思想や活動に反発を覚える人も少なくないということです。戦後民主主義の立場から天皇制に批判的立場に立ち、核兵器を批判、護憲派を貫きました。

確かに初期の作品群には当時の社会情勢を踏まえた政治にかかわる内容も多く、彼の文学作品とその政治思想を切り離して考えるのは難しいかもしれません。政治思想だけではなく、そこに性の問題が絡んでくることも大きな特徴だと言えそうです。けれど、一歩離れて大江文学の言葉による芸術面を見ることで、また違った面が見えるのではないかと私は思っています。

初期の作品で政治色が強いものとしてよく知られているのは『セヴンティーン』『政治少年死す(セヴンティーン第2部)』です。

17歳を迎えた青年が、やり場の無い鬱屈した性の衝動や悲観的な人間関係、孤独感から次第に右翼の考えに傾倒し、その世界にのめり込んでいく姿を描いた作品です。

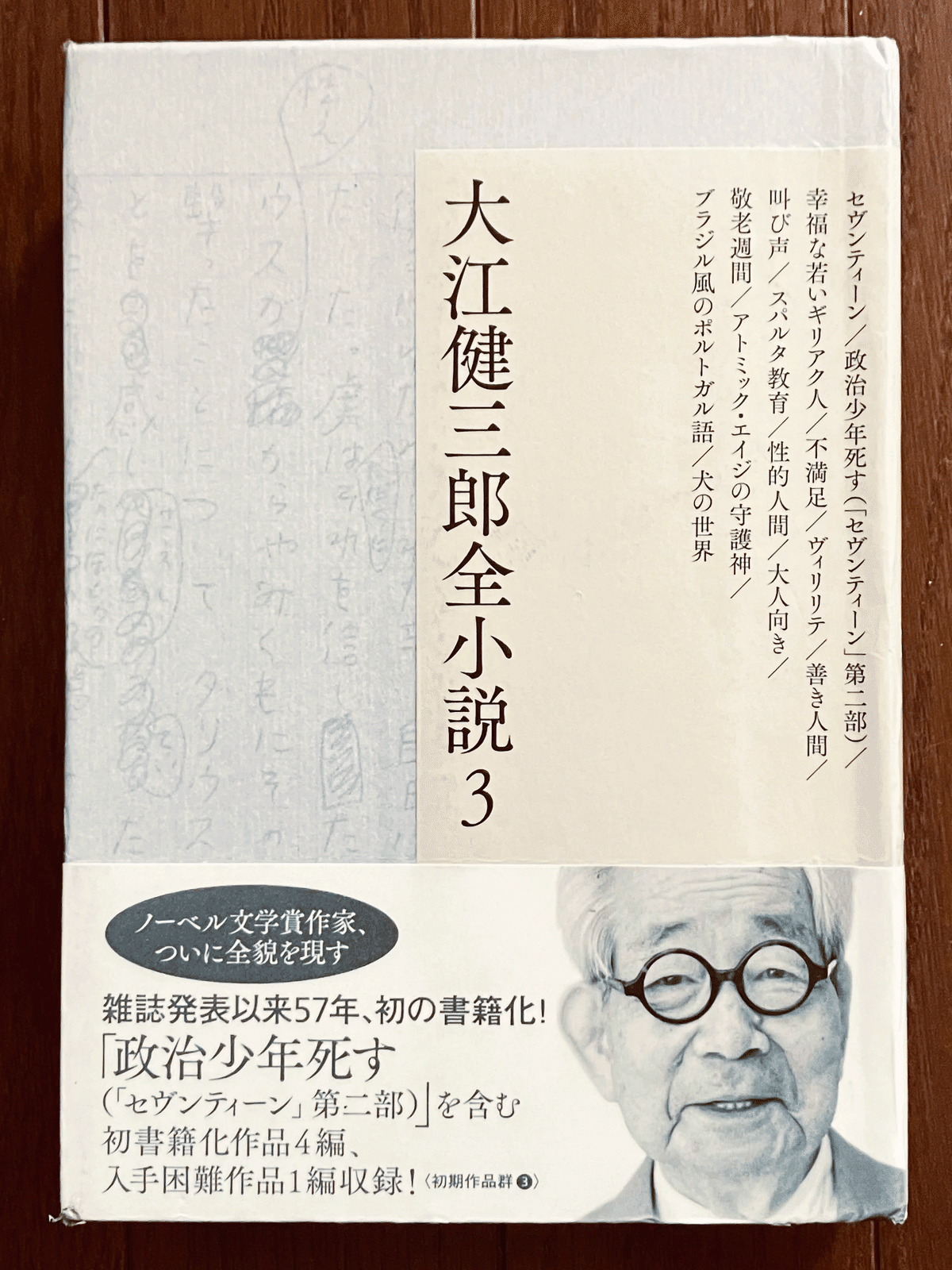

特に『政治少年死す(セヴンティーン第2部)』は、実際に起こった事件を題材として扱ったため、1961年『文學界』に発表後、大江自身に脅迫のメッセージが迫ったため長年タブーとして封印されてきました。あらためて活字として発行されたのは57年後のことです。60年近くも一般読者の目に触れることがなかった作品です。現在は『大江健三郎全小説』3(講談社)で読むことができます。

私も図書館で借りてこの作品を読みました。

正直なところ、『セヴンティーン』『政治少年死す(セヴンティーン第2部)』は両作とも私の好みの作品ではありません。

なぜかというと、青年の性の激情がこのような極端な天皇崇拝行動に急激に傾いていくという経過が、女性の私の目線からは今一つピンとこないのです。

青年期のやり場のない鬱屈状態から、極端に過激な行動に移っていくというどうしようもなさ。そうせざるを得ないという切羽詰まった感情。青年の心理としてそういうことがあり得るのだ、ということは頭の中では理解できるのですが、自分の性の身体感覚として「嗚呼、これはわかる!」というほどには深く実感できないのだと思います。

もう一つには、当時の社会、政治情勢があまりにも遠く離れているため、彼がこの作品によって描こうとした核心の部分が自分にはしっかり掴めないのではないかという思いがあります。

その意味から、これらの作品は私にとって壁の高いものに感じられます。

しかし、この作品に何も感じ入る点がなかったかというと全くそんなことはありません。

たとえ自分の好みの題材ではなかったとしても、私にとって大江作品を読む魅力は別のところにあると思えるからです。文学作品は、言葉によって読者に感動を与える言葉の芸術だと思います。大江作品はそれを私に実感させてくれます。

おれは暗闇になれた眼がおれの船室のガラクタの形と影に幽霊を見出すのを惧れて眼をつむったまま、眠りの恐怖がちかづいてくるのを怯えて待っていた。ねむりにおおちいるまえにおれは恐怖におそわれるのだ。死の恐怖だ、おれは吐きたくなるほど死が恐い、ほんとうにおれは死の恐怖におしひしがれるたびに胸がむかついて吐いてしまうのだ。おれが恐い死は、この短い生のあと、何億年も、おればずっと無意識でゼロで耐えなければならない、ということだ。この世界、この宇宙、そして別の宇宙、それは何億年と存在しつづけるのに、おれはそのあいだずっとゼロなのだ、永遠に!おれはおれの死後の無限の時間の進行をおもうたびに恐怖に気絶しそうだ。

この一節は主人公の「おれ」が自分が死んだあとに永遠につづく時間を想いながら死の恐怖に苛まれる心境です。実に繊細です。私も昔、もし自分が今死んでしまったら、自分の生はそこで停まるのにその他の身近にいる人々や世界はずっと動いて生きつづけるのだという奇妙な焦りや嫉妬のような思いを抱いたことがあるので、この心境は非常によくわかります。

若い時期に思い描く「死」は、長年生き抜いて人間として最後の時を迎える身近な「死」とは違い、どこか遠いものとしての観念的なものなのかもしれません。だからこそそれは受け入れがたく、どこかよそよそしく恐ろしいものとして捉えられるのだと思います。

主人公のように「死」を「無意識でゼロ」のまま耐えることだと想像し、自分が死んだあとにずっと続く時間の永続性を思う孤独と恐怖は、『芽むしり仔撃ち』など他の小説でもたびたび現れます。若き大江自身の思いが投影されていると同時に、17歳の孤独な青年が抱く「死」への恐怖を普遍的に描いたみごとな文章だと思います。

もう一つ、『政治少年死す』から私が魅力を感じた一節を引用してみます。

これは前作と同一人物と思われる右翼にのめり込んだ青年が、一時期農場で肉体労働に従事するという場面です。

農場主の長男の嫁もまた、芦屋農場において妊娠している者らの連帯の輪の一つだった。おれは農場にきてからきわめて無口な若者になっていたが、この美しい娘とは時々静かな会話をかわした。この娘もまた、おれと同じように妊娠している家畜を見ることを好んでいて、おれの働いている家畜小屋にたびたびおとずれたからだ。

松岡源五郎氏もまた右翼の思想家がたいていそうであるように神道の信者であり、農場には芦屋丘神社という社までしつらえられていたが、その長男の嫁は仏教を信仰していた、おれは夕暮のせまる農場で、すでに暗い家畜小屋のおれがとりかえた新しい寝藁のくぼみにじっと横たわりせわしない息をしている妊娠した豚の気配にじっと耳をかたむけながら微笑している娘を、その聖母のような表情を眺めるのがすきだった、またその華やかではないが湿りにみちた太い声を聞くのが好きだった、おれは神道を信じる少年として、彼女にいくらかのいたずらっぽい抗争心をひきおこしていたのだろう、娘はいつも仏教をめぐって話しかけてきた、

「拈華微笑という仏様の教えのなかの言葉知っている?あなた」というような風に。

物語全体に鬱屈した青年の心理の暗さが漂う中、この場面は一点の清涼感があり、農場の奥さんとの親密感が優しさと甘さを醸しています。

行き場のない青年の孤独な生きづらさ、自分が信じた道をひたすらに突き進むしかないという狂信的な切迫感に、一瞬明るく灯が燈ったような救いがあります。

この小説を最後まで読み終え、彼の短い人生を振り返った時、この一節が「生」の一瞬の輝きと尊さを思わせてくれるのです。

『政治少年死す』集中、私が最も心惹かれた箇所です。

大江文学の初期作品の特徴として、グロテスクとも思える人間心理の恐さ、おぞましさ、卑劣さが抉り出される一方で、それとは対照的に浮き彫りとなる自然の美しさ、優しさ、逞しさの描写がたびたび現れ、それらが交互にミルフィーユ状に紡ぎ出される傾向があると思います。

この二つの要素が巧みに編みこまれていくことで物語にうねるような緩急が生まれているのは大きな特徴であり、魅力です。そしてその内容を強く支えているのが、彼の特徴的な文体ではないかと思います。

大江作品を構成する彼の文体は、しばしば「翻訳調」「長すぎる」「しつこい」「読みにくい」「破綻している」などと酷評されています。

先に引用した『政治少年死す』の第二段落目を読んでもわかる通り、これだけで一つの文です。一文が読点のみで何行にもわたって続きます。

読みなれないうちは、思わず途中で句点を打ちたくなってしまうほどです。

しかし、この読点のみで繋がる長い文章には、息継ぎしながら読まざるを得ない性急さが隠され、大変なスピード感が生まれています。どうしても次へ次へと進まなくては、という思いに駆り立てられるようです。そしてその長い文章があるかと思うと、突然、短く切れる歯切れのよい文章が編みこまれてもいます。この文章の緩急もまた、内容の緩急と共に作品内に大きなうねりを作っているように思います。

これに加え、彼の文章の大きな魅力の一つに彼の使う比喩表現があります。

私は幾つかの作品に触れながら、彼が使いこなす大胆で刺激的な比喩のオンパレードに心底驚かされています。

このように様々な要素が入り組んだ大江作品の文章は、それだけで磨きこまれた芸術だと思われるのです。その流れに沿って読んでいると、私には内容と文体が一体となって呼吸を繰り返す大きな生き物のように感じれるのです。

時には一つの音楽を体感しているような気持ちなることさえあります。

今回は私が大江健三郎作品の文章に魅力を感じる点について少しだけ書いてみました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?