僕の好きなクリエータ044-三島由紀夫

クーデター

1970年(昭和45年)11月26日の朝 丁度僕が二階の寝室から眠い目をこすりながら一階におりて来た時に母親は畳の上に新聞を広げていた。 その新聞には中年の男性が大きく映っており、 その男性は身体にぴったりとあった軍服の様な服を着て、白いはちまき、白い手袋をし、何かを叫んでいた様子だった。 母親は『この人。昨日切腹をして死んだんよ』と話していたのを印象的に覚えている。僕は事件の意味などにはまったく気には留めなかったのだが、少年の頃の僕の目には新聞に載ったその男のいでたちがあまりにも異様に感じた。

それから、10年の歳月がたち、僕は大学時代に三島由紀夫の文学にふれ、夢中になって読んだ。僕が11歳のころ見た新聞に載っていた男こそ三島由紀夫だったのだと気がついたのは、社会人になってからだった。

映画の世界でなくても、人は誰でも一度は死に方と言うものを考える。男が真面目に死に様を考える時、いいも悪いも、この人の存在を気にしないわけにはいかないだろう。

2011年3月11日東北大震災

三島由紀夫が死んだ後も、彼が時代とともに世間に再びクローズアップされたのは何度かあったのだろうが、僕が最も印象に残った三島ブームは2011年3月11日東北大震災が起きた後の世間の三島に対する関心であった。

三島由紀夫が再びブームになった理由は、正に2011年には日本国家の危機であったからに他ならないと僕は思っている。

あの頃、日本の政権は自民から民主党に交代したおかげで、国会はねじれと呼ばれ、大事な局面での法案が通らない。平和の名の元に政治家は諸外国に媚を売り、中国は尖閣諸島に領土権を主張し、韓国は脅しのように反日を繰り返した。この様な時代にあの東北大震災と、福島原発事故の様な国家的大災事が起こり、へたをすると国家消滅の危機になりかねない事態が起こった。

そういう時代に、一部の日本人は日本の国家と、日本民族のあり方をもう一度見つめ直した結果、三島由紀夫ブームがふたたびわき起こったのであると思う。

白けの時代の子

国家とはなんであろうか? 僕の考えでは憲法の事でも、制度の事でも、領土の事でもない。もちろん、憲法や制度や領土は国家の一部であるだろうけど、一番肝心な事は、日本人の心に宿る国を憂う気持ちが形になったものであると思うのだ。

だから、国家を語る時に、民族の誇りや、熱き気持ちがなく語ることはできないはずである。

そう言っている僕自身は、何を隠そう、青春時代はしらけの世代と呼ばれていた。当時の大人達は僕らの事をそう呼び、団塊の世代と線引きした。

なぜなら、団塊の世代の若者は左翼的反戦活動に目覚め、国家との対立する学生運動を盛んにしたが、この様な左翼的活動でさえ、逆説的には国家と言うものを意識しているからこそ、過激な反戦活動に走ったのである。そういう意味では、団塊の世代とは熱い世代であったと僕は思う。

ところが、僕らの世代は国家自体が僕らの世代に反戦概念を刷り込んだ。 自衛隊が必要であるのか?とか、天皇の価値とは何なのか?などと問う前に、まずは教育の名において反戦思想をうえつけられた。その上で、学校の先生たちに戦争についてどう思うか などと強制的に作文を書かされた。それが僕らのしらけと呼ばれる世代であった。

生徒の中には、自衛隊が有るから戦争が起こるとか、天皇制が有るからこそ戦争が起こり、日本国民が危険にさらされてしまうとか、そのような事を書いた感想文もあったのだ。国家無くして個人が存在する訳もあるまいに。

この様に平和を尊び、戦争を知らない子供達という歌や、ジョンレノンのイマジンに感動を覚えたり、ジョンの死を悼んだ世代が僕らの世代である。

僕らの世代は思想的に国家を考えるにあたって、右も左も無いニュートラル。まさにしらけているのだ。この事は左翼的な思想活動をした団塊の世代よりも、もっと日本民族という民族の個性を考えた時には事態は深刻である。

そして、この様な世代の大人に育てられた子供達は、ますます国家など意識する事は有ろうはずも無い。

その結果、国歌を歌えない若者がいたり、国歌を歌う事に対して反感を感じる国民が出来上がる。 国民が国歌を歌わない。そんな国が世界の何処に有ると言うのか?日本は少しづつ平和の名の下に民族的特色をどんどん失って行きつつあるのだと思う。

三島由紀夫の予言

そういう事を50年も前に予言し、命をかけて日本人の民族魂を呼び起こそうとした人物がいる。 それこそが三島由紀夫であった。

生前彼は次のように語った。そのまま引用するが、『このままでは、日本は無くなってその代わりに無機的な、からっぽな、ニュートラルな、中間色の、富裕な、抜け目が無い、経済的大国が極東の一角に残るのであろう。』と言い、『そういう事でもいいと言う人間とは口をききたく無い。』と言った。正にそのような国家に今日本がなりかけているのであると僕は思う。

葉隠れ

さて、三島由紀夫は50年前、陸上自衛隊東部方面総監部の総監室において 総監を人質にとり、なぜ割腹自刃したのか?

もちろん彼の行為は自衛隊のクーデターを狙ったものであったが、本当にクーデターが起こるとは三島本人も思っていなかったはずである。

死んでしまった作家に対して、このようなことを言っても今となっては臆測にすぎないのだが、

彼の残した作品や、インタビューやエッセイを通して、彼の生と死は何であったのかを臆測する事は僕にとっては意味の有る事だろうと思う。

彼が生涯愛読した ただ一冊の書物が有るのだが その書物とは 、江戸時代の人物、山本常朝が書いた、武士道、『葉隠れ』であった。 『武士道とは死ぬ事と見つけたり』と言う最も有名な言葉を残した武士の哲学書物で、『武士たる者は、一か八かの選択を迫られた時には死をもってしても成し遂げるのだ』と言う意味がこの書物にこめられており、日頃の剣の鍛錬も、そして武士の哲学も、命をかける時まで鍛えられなければならず、文武両道を目指すという方針を掲げている書物である。

この様な武士の魂は、本来大義を成し遂げる為に死を持って完成されなければならないという主張がこの書物の意味するところであった。

しかしながら、この葉隠れは、実は皮肉な事に武士の平和な時代にかかれた書物だった。

平和な時代では、武士であっても、戦場の無い時代に死ぬ場所を見つける事は生半可なものではなかった。そういう訳で 葉隠れの著者は結局長寿を全うし、畳の上で死んでしまう。

三島はこの様な有様の山本常朝の生涯に矛盾を感じながらも、『文武両道』の主張には感銘を受ける。そして、自分がやっている文学、芸術、芸能と言う事に対して、卑しいものを感じるようになる。

そこで三島は自分の文学と武士道の文武両道をテーマに大義について考えるようになる。

しかし、昔の侍はともかく現代の日本人で大義の意義が有るのか?

資本主義に大義はない

三島自身の言葉では、

『生きて行く上で武士は、大義と言う物があった。しかし、今の民主主義では、大義と言うものが無い。当たり前で、主君と言うものが存在しない民主主義には大義を必要としない。しかし、人間は自分の為だけに生きて行く事に対してはなにか卑しい者を感じてしまう生き物だ。そうした生の倦怠の中で、人間は自分の事だけを考え、生きて行くほど強くは無い』と言っている。

戦後の日本において大義は意味が有るか無いかはともかく、

美学と死

三島文学の最終形体は文武両道であった。 武士は規律の中で生き無ければならず、大義を持って生きる為には、君主(三島は天皇陛下と主張する)を必要とし、大義によって死ぬ事。それは、最大の美を表現するエロティズムであり、その美とエロティズムを表現することで三島文学の最終形体である文武両道が完成すると考えた。

だから、最終的には三島は行動を起こすことによって死に、自分の美学と、文学を完成させるつもりであったのだと思う。 『憂国』は三島本人の自決をほのめかした小説であったと思われる。

そしてとうとう、あの陸上自衛隊東部方面総監部のバルコニーの演説が始まる。その姿は現在、You Tubeで確認することが出来る。

三島の 演説は、肉声で振り絞る様な声で中庭に集められた自衛官たちに伝えられた。だが、自衛隊のヤジにかき消され、ほとんど何を言っているか解らない。

それもそのはず、三島由紀夫はこれほど大事な時にメガホンを使っていなかったのだ。

何故か? どんな書物を見てもこの謎については僕の知る限り誰も書いていないが、僕が思うのは、三島がメガホンを使わなかった理由は、メガホンを使う自分の姿は美しく無い。ただそれだけの理由だったに違いない。

自衛官達のヤジとざわめきの中で絶叫する三島。 『聞け!男が、命をかけて叫んでいるんだぞ!諸君らは武士だろう!武士であるならばだ!どうして自分たちを否定する憲法を守るんだ!』

盾の会という自前の軍隊を作り、 独自の軍服を着込み、手には白い手袋、頭には白いはちまきを巻いていた

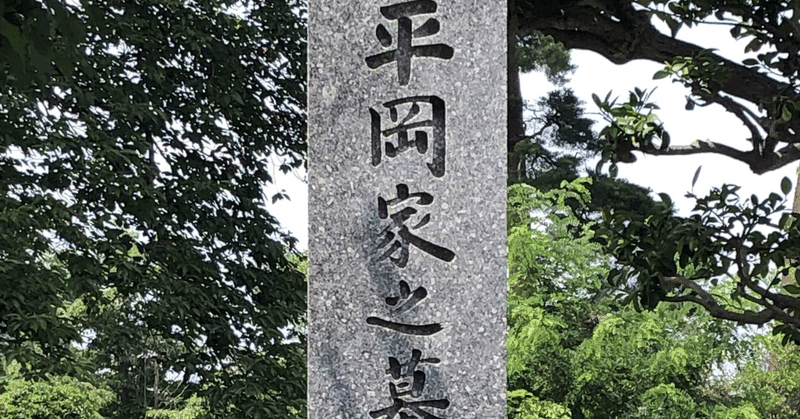

50年前に僕の母親が朝広げた新聞の写真 そのままの姿である。三島由紀夫という男はこの後割腹自殺をし、仲間の介錯によって首を跳ねられ絶命した。

サポートなんて とんでもない!いや、やっぱりお願いします。次の商品開発の足がかりにします。決して呑みになんか行きません!