わらびのアク抜き■失敗から奇跡の大逆転へ■【覚え書き】

山菜の季節到来

田舎の農産物直売所にはさまざまな種類の山菜が並ぶ季節になりました。

見てるだけでも楽しい山菜たち。

旬の食材は積極的に食べようと思っています。

旬の食材を食べるのは、無事に一年間を生き延びたという確認作業。

来年も元気で同じ食材が食べられますようにというおまじないでもあります。

例年はあまり購入しないのですが、今年は出始めの頃にわらびを買って食べてみました。

昔友人に教えてもらった方法であく抜きをして、しっかりあく抜きも出来て、なかなか美味しくできたので、図に乗ってもう一回購入。

売り場に並んでいた中では、比較的細いわらび。

太いものは250円くらいの値段が付いていました。

今回は来年の為にあく抜き方法を記録しておこうと思います。

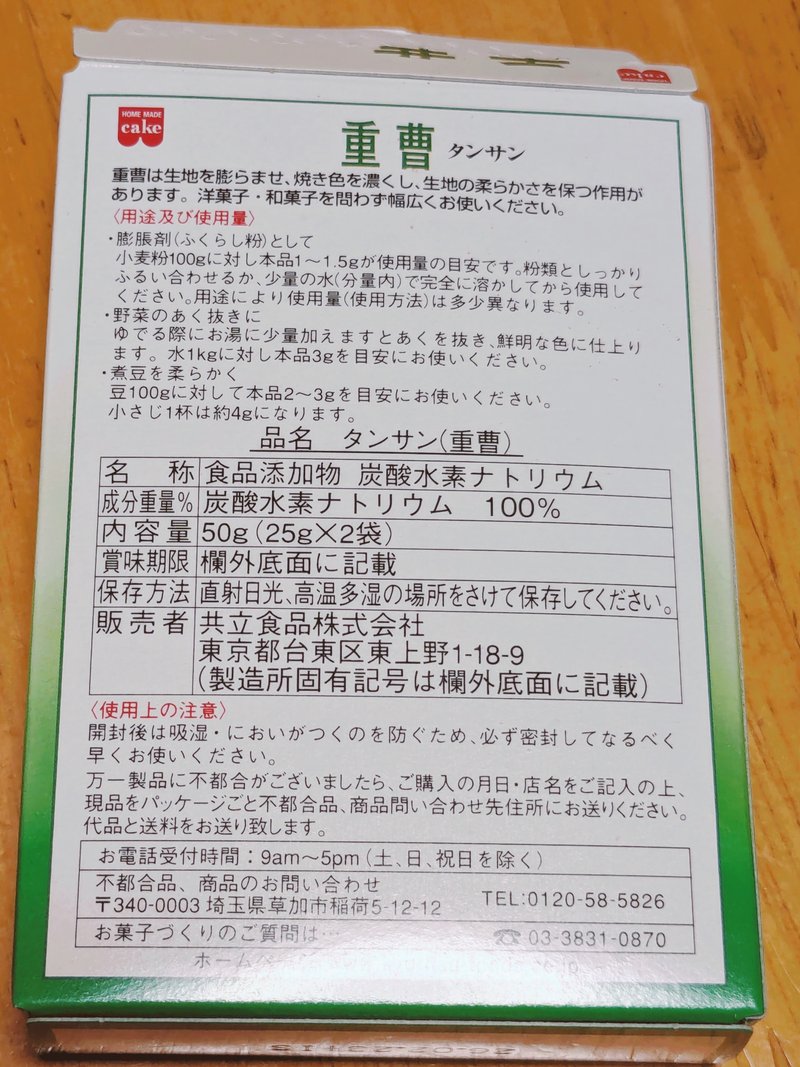

今回使った重曹はこちら。

前回わらびのあくぬきをしたときは水約2リットルに対し、この重曹を一袋入れてしまったのですが、重曹の説明書きを見ると重曹が多すぎましたね…。

今回は箱の説明書きくらいの分量で作っていこうと思います。

気が付かなかった。

▼前はこの重曹を買っていたのです▼

わらびのアク抜き【覚え書き】

【用意した物】

・わらび…162g

・水…1.5リットル

・重曹(食用)…5g

①大きい鍋に水を入れて火にかける。(今回はフライパンを使いました。)

②沸騰したらわらびを入れる。

③火を止めたら分量通りの重曹も入れる。

④落し蓋をして、一晩放置する。

一晩放置した物が、こちら。

水の色が変わっていますね。

ばっちりあくが抜けてますように!

今度買ってこよう。

上手くあく抜きできたのだろうか?

前日の夕方にわらびを仕込んだので、翌朝あく抜きに使った水を捨てて、軽く水洗いします。

ウキウキしながら味見をすると…

あれ、なんだかちょっと

えぐい…。

残念ながら、ちょっとあくが残ってしまったようです。

味見したのち、もう一度水洗いして、タッパーに水と一緒にあく抜きしたわらびを入れて冷蔵庫で保管して、その日の夕飯でもう一回食べてみましたが、ちょっとあくが残ってる感じは健在でした。

ちょっと残念な結果で、私は夕飯時ずっとしょんぼりしていました。

あくが残ってしまった原因は?

あくが抜け切れてなかった原因を考えてみました。

原因1 水の量が少なかった。

原因2 重曹の量が少なかった。

原因3 あく抜きでつけておく時間が短かった。

原因4 買ってきたわらびが新鮮ではなく、あくが強かった。

前回買ったわらびのあく抜きをした時とあく抜きの時間は同じくらいなので『原因3』ではないと思われます。

水の量も同じくらいだったと思うので『原因2』も違うと思われます。

ネットでわらびのあく抜き方法で検索してみると、水と重曹の比率もそんなに間違っていないようです。

そうすると、水の量が少なかったのか、わらびの鮮度が良くなかったのかのどちらかのような気がします。

でもいくら考えたって、わらびのあくは抜けないのでね。

何となくしょんぼりしつつ、水の入ったタッパーにわらびを入れたまま、冷蔵庫に入れっぱなしにしておきました。

だって食べてもえぐいしねえ…。

そして3日後

もういい加減食べてしまわないと悪くなっちゃうなと思い、残っていたわらびを夕飯に出します。

タッパーから水を捨てると、水は紫っぽい色に。

おや?

食べてみると、前回感じたえぐみは無くなっていて食べやすいわらびになっています。

もしや、水につけておいただけでもわらびのあくって抜けるの?

理屈はわからないのですが、なんとかめでたく美味しくわらびを食べることができました。

結論:うまくあく抜きできなかったわらびは、ダメもとで長時間水につけておこう

以上

わらびのアク抜き■失敗から奇跡の大逆転へ■【覚え書き】

でした。

▼Amazonで良い落し蓋を発見しました!フリーサイズ!後でこれ買おう!▼

▼▼▼販売中のLINEスタンプはこちら✨▼▼▼

✨いつもご利用ありがとうございます✨

お気持ちとても嬉しいです✨ 励みになります✨ ありがとうございます✨