宅建士資格試験に独学で一発合格しました

はじめに

久しぶりの投稿になります。前回の投稿は、大学の講義の復習のために刑法総論についてでしたが、今回からは本格的に国家資格のことについて書いていきます。

宅建士資格試験の合格発表

令和5年度の宅建試験の合格発表は、11月21日の9時30分からありました。合格発表の見方は、不動産適正取引推進機構の合格発表ページに飛び、自分の受けた県をクリックし、県をクリックして飛んだページから自分の受験番号の上4桁をクリックする事により可能です。

私自身はどうだったか

私自身は自己採点のときは44点だったため、マークミスをしていなければ合格しているだろうという見込みはありました。そのため、マークミスがないことを祈りつつ、ドキドキしながら合格発表ページを閲覧しました。

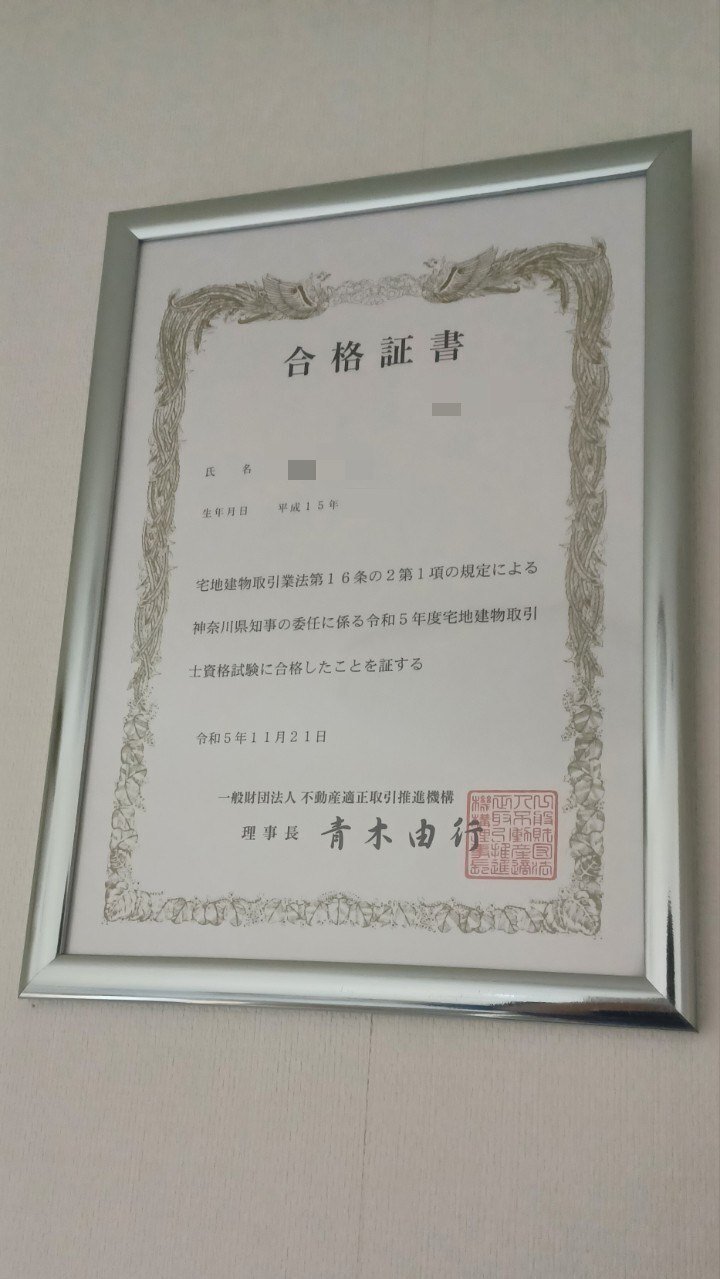

ページを閲覧して、自分の受験番号を探しました。そこには、自分の受験番号が記載してあり、合格でした。そして、合格発表の一日後には、合格証書が届きました。

合格までの過程

では、合格まで私自身は何をしたのか、その過程などについて解説します。

勉強開始のタイミング

勉強を開始したのは、5月の下旬からです。その理由は、合格するためには、この期間からじゃないと余裕をもって受からないと感じたからです。

当時の私は、出題範囲をある程度知っていたため、どのくらいの難易度で、このくらいの勉強量が必要ということを元々認識していました。そのため、直感で6月、7月からだと遅いと考え、5月下旬に勉強をはじめました。

勉強の順序は?

私は、宅建試験の参考書の順番通りに進めました。参考書に書かれてた順番は、権利関係(民法等)→宅建業法→法令上の制限→税その他、でした。

しかし、法律初学者や、法学部を出ていない方などは、宅建業法から開始するべきだと思います。民法自体範囲が広くて難しいからです。さらに、勉強量を増やしても点数が上がりにくい分野であり、さらに試験では、半分くらい点数を取れていれば問題ないとされている分野でもあるからです。

一方で、宅建業法は、範囲が比較的狭く、業法の基礎知識+周辺知識(細かい部分)をしっかり勉強すれば、宅建業法の分野は満点を狙えるようになっています。

このことから、私は宅建業法→民法等→法令→税その他の順番をおすすめします。

分野ごとの勉強期間など

これについては、一日の勉強量と取った時間によりますが、私の場合は、民法に一ヶ月半、宅建業法に一ヶ月半から二ヶ月、法令上の制限に一ヶ月半、税その他に半月かけました。合計して約五ヶ月から五ヶ月半です。

勉強時間は一日に平均二時間半から三時間でした。日によりますが、長いときは五時間勉強しました。合計勉強時間は、推定で375〜450時間です。

民法については、大学の講義でもやっていたので、ある程度は理解していました。そのため、勉強量はそこまで多くなかったです。法律初学者などは、民法等にもう少し重点を置くことをおすすめします。

民法以外は初学だったため、力を使いました。特に、宅建業法は点数配分が試験の中で最も高いため、この分野の勉強には重点を置きました。

法令上の制限と税その他は、暗記が多かったため、とりあえず覚えることを意識してやりました。暗記はあまり好きではないため、これらの分野が、一番苦戦しました。

(分野別も含め)過去問はいつ始めるべき?

結論から言うと、一分野終わる度に分野別過去問、若しくはアプリを使ったアウトプットを実施することをおすすめします。理由は、人は覚えたことをすぐ忘れるからです。記憶維持のためにも、分野別過去問などの活用は欠かせないです。

また、本試験と同じ形式で過去問を解くのは、7月下旬から8月に開始することをおすすめします。早めに試験形式になれるためというのと、自分の苦手な分野や覚えられてない部分を把握するためにも過去問を解く必要があります。

一問一答問題集を使っても知識のアウトプットにはなりますが、試験形式とは異なるため、あまりおすすめはしないです。

私は一問一答問題集、過去問を使ってアウトプット学習をしましたが、試験形式に慣れるためにやるのであれば、分野別過去問をやることを推奨します。

使った参考書

使った参考書は以下のものです。

これらの参考書は、全国宅地建物取引業協会が推薦しているものです。私は全国宅建協会の推薦というのに目がいったのと、参考書の書かれ方自体シンプルだったため、この参考書を選びました。

この参考書は、本を読むのに慣れている方や、教科書を入念に読める方におすすめの参考書です。私の場合、高校生のときに地歴公民の教科書を入念に読んで大学入試の勉強をしていたため、この参考書は使用しやすかったです。

しかし、文字を入念に読むのが苦手な方や、フルカラーがいいという方は、TACさんやLECさんの出している参考書を使用することをおすすめします。

独学でも可能なのか?

これは人によると思います。私自身はお金がなかったため、独学で勉強しました。

しかし、独学をするのであれば、相当な忍耐力と、受かろうとする意思が必要だと感じました。この二つのマインドがないと、学習計画を立てたり、自分から学習できる機会を設けようという気持ちになれません。そのため、これらのマインドがない状態で合格するのは厳しいと思います。

独学だと厳しい、自習時間を半ば強制的に設けたいという方は、合格のために予備校を活用するのもありだと思います。

独学だから偉い、予備校使ったからダメということはないので、合格のための手段はしっかり持っておくべきだと思います。

おすすめのサイト・YouTubeチャンネル

学習する上で、この問題がわからない、この分野のここが理解できないなどとという方はいると思います。現在はネットを見れば色々な情報が集まる世の中なので、わからないことを解説しているyoutuberの方や、まとめサイトが存在します。その中で私がおすすめのYouTubeチャンネルは、棚田行政書士の不動産大学です。独学ではありましたが、このチャンネルの動画を視聴して、わからない部分をなくすことに努めました。受験当時は棚田先生に非常に助けられました。本当にありがとうございました。

そして、おすすめのサイトは、宅建試験ドットコムです。このサイトは、約20年分の過去問出題、過去問を一問一答形式出題を自動でしてくれます。更に、問題ごとに解説もついています。スマホでいう勉強アプリのようなものです。このサイトを利用することで、私はアウトプット学習にも力を入れることができました。

最後に

読んでいただきありがとうございました。もし、独学でやってるけどこの宅建業法のこの部分がわからない、ここの解説してもらいたいなどありましたら、コメントなどお願い致します。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?