山歩きとヘビイチゴ、まむしに注意

こんにちは

小学生の頃、実家の横に流れる川で、泳いでいる稚鮎を手づかみで獲るという、今では信じられない技を持っていた、ラ・フェ修家です。(たまにオイカワも獲れます)

先日行った、大津文化公園の山道を歩いていたら、色々な発見がありました。

道端に赤い実がポツポツとありよく見ると「ヘビイチゴ」でした。

ツツジの蜜を吸ったりはした事があるけど、ヘビイチゴは、食べたことがないので、写真を撮るだけにしましたが、一応食べても大丈夫です。

食べたことのない味は、語れないですが、味がないそうです。

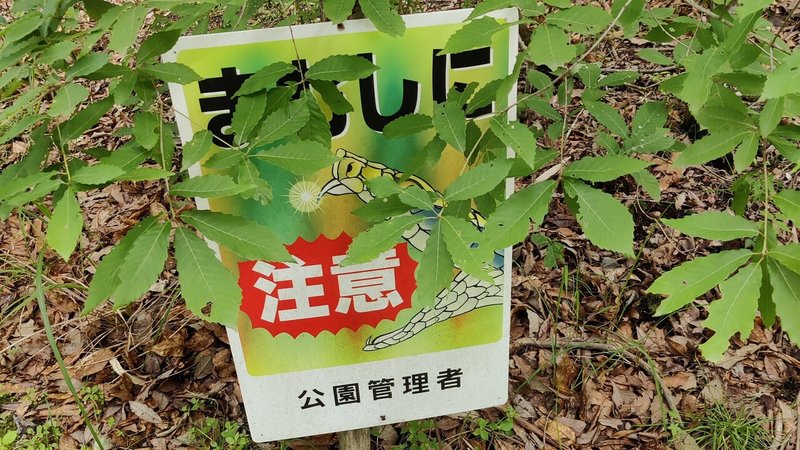

ヘビイチゴの語源は、ヘビが食べる苺、ヘビが食べる小動物が食べる苺、ヘビがいそうなところに生育する苺などの由来があり、何かと物騒な苺だなあと思っていたら↓

やっぱり、いるんかーい!

さすがに、マムシに噛まれるのは、コロナよりやばそうなので、山の奥地までは入らずに少しだけ進んで、引き返しました。

マムシに噛まれると毒が強く、シャレにならないようで、登山中だったら、ヘリで運ばれるレベルです。

噛まれた後は動くと毒が回るので、安静にした方がいいです。

ちなみに登山中に遭難してヘリで捜索されると、おそろしい金額(3時間飛行で150万円!?)になるようのなので、無理しないようにしましょう。

キノコも所々に生えてました。名前がわからないキノコですが、わからないキノコは危険があるので、見るだけにしておきます。

食べられるキノコと毒キノコを、命がけで確認してくれた先人に感謝です。

「ヤシャブシ」

実は熟すと、松ぼっくりのような見た目になり、観賞用のエビや熱帯魚、メダカの飼育にも使われます。

ハンドメイドのリースなどの飾りにも使われます。

「ノアザミ」

山野に見られる植物で、若い茎は山菜として、炒め物、天ぷら、煮物などにして食べることができ、生薬でもあります。

「ハクウンボク」

歩いていると、なんだかいい香りがするなあと思っていたら、この「ハクウンボク」の香りでした。

「ヤマボウシ」

5〜6月に開花して、9月ごろに赤い実をつけます。

この実は、生食、ジャム、ドライフルーツなどにして食べることができます。

「梅」

梅の木にも実がついてました。

6月中旬に梅拾いができるようです。

先日仕入れた青梅は下処理を終えて、明日にソルベマシンで、シャーベットにします。

「ツツジ」

野鳥もいろんな種類がいて、その公園だけでも、いろいろな生態系の観察ができます。

同じ山道を歩いていても、季節が変わると、また違った景色が見れるので楽しいですね。

貴重な時間を使って、記事を読んでいただきありがとうございます。有意義でお役にたてれば幸いです😊